Алгебра в исламском мире

- Данная статья — часть обзора Математика исламского Средневековья.

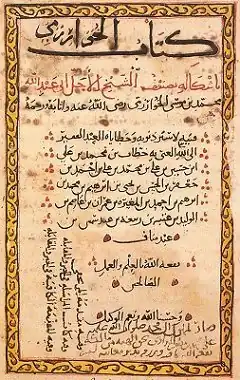

Алгебра (от араб. اَلْجَبْرُ[1] аль-джабр — «восстановление (разрозненных) частей[2], восстановление равенства, уравнение[3], восполнение[4]») получила фундаментальный импульс для своего развития благодаря учёным исламского мира, чьи новаторские идеи и методы заложили основу этой математической дисциплины. Ключевым событием стало появление в IX веке работы аль-Хорезми «Китаб аль-джебр ва-ль-мукабала». Аль-Хорезми впервые отошёл от геометрической традиции греков и арифметики Диофанта, предложив систематизированную теорию уравнений и универсальные принципы их решения. Введение абстрактных понятий и упрощение математических операций сделало алгебру не просто инструментом решения конкретных задач, а новой объединяющей концепцией.

Работы других выдающихся математиков, таких как Абу Камил, аль-Караджи, Омар Хайям, аль-Самуал и Шараф ад-Дин Ат-Туси расширили возможности алгебры, включая иррациональные числа, отрицательные числа, сложные системы уравнений, кубические уравнения и работу с многочленами. Эти фундаментальные исследования, переведённые на латынь и другие европейские языки, стали важнейшим источником математических знаний для европейских учёных, оказав значительное влияние на развитие науки эпохи Возрождения. Они сформировали основу для дальнейших достижений в теории чисел и вычислительной математике. Алгебра, рождённая в эпоху Золотого века ислама, стала неотъемлемой частью математического наследия исламского мира.

Зарождение алгебры

IX век: аль-Хорезми

В начале IX века аль-Хорезми в своей работе «Краткая книга об исчислении путем восполнения и уравновешивания» предложил новаторский подход, не основывающийся на какой-либо предыдущей «арифметической» традиции, включая Диофанта. Он разработал новую терминологию для алгебры, отличая чисто алгебраические термины от тех, что используются в арифметике. Аль-Хорезми заметил, что представление чисел имеет важное значение в повседневной жизни, поэтому он стремился найти или обобщить способы упрощения математических операций, что впоследствии стало называться алгеброй[5].

Возможно, одним из самых значительных достижений арабской математики, начавшимся в это время с работы аль-Хорезми, является зарождение алгебры. Важно понять, насколько значимой была эта новая идея. Это был революционный отход от греческой концепции математики, которая в основном была геометрией. Алгебра была объединяющей теорией, которая позволяла рассматривать рациональные числа, иррациональные числа, геометрические величины и т. д. как «алгебраические объекты». Она дала математике совершенно новый путь развития, значительно шире по концепции, чем существовавший ранее, и предоставила средство для будущего развития этой дисциплины. Ещё один важный аспект введения алгебраических идей заключался в том, что это позволило применять математику к самой себе таким образом, который ранее был невозможен.Дж. Дж. О'Коннор и Эдмунд Робертсон, Архив истории математики Мактьютор[6]

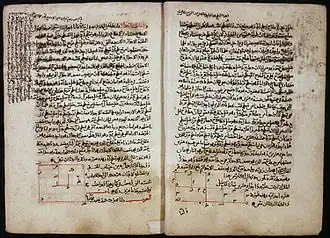

Работа аль-Хорезми была сосредоточена на линейных и квадратных уравнениях. Он признавал, что дискриминант должен быть положительным[7]. При этом игнорировались виды уравнений, где при положительных коэффициентах могли возникнуть неположительные корни. В самих уравнениях отрицательные коэффициенты не допускались — только много веков спустя в 1544 году они были учтены Михаэлем Штифелем, что позволило ещё больше обобщить и снизить количество типов уравнений. Также внимание уделялось элементарной арифметике двучленов и трёхчленов.

Его доказательство правила решения квадратных уравнений вида стало выдающимся достижением в истории алгебры. Этот прорыв заложил основу для систематического подхода к решению квадратных уравнений, ставшего фундаментальным аспектом дальнейшего развития алгебры[8]. Подход аль-Хорезми не только предоставил практическое решение для уравнений такого типа, но и, в отличие от Диофанта, ввёл абстрактный и обобщённый подход к математическим задачам[9].

Алгебру аль-Хорезми можно рассматривать как отличающуюся не только от вавилонских табличек, но и от «Арифметики» Диофанта. В отличие от них, его алгебра больше не была связана с рядом задач, которые нужно решить, но с изложением, которое начинается с примитивных терминов, комбинации которых должны дать все возможные виды уравнений, отныне явно становящихся истинным объектом исследования.Рошди Рашед и Анджела Армстронг, The Development of Arabic Mathematics[10]

Перевод и влияние на Европу

Его подход, включающий решение уравнений с использованием радикалов и связанных с ними алгебраических вычислений, оказал влияние на математическое мышление на долгое время после его смерти. «Краткая книга об исчислении путем восполнения и уравновешивания» была переведена на латинский язык в XII веке. Этот перевод сыграл ключевую роль в передаче алгебраических знаний в Европу, значительно повлияв на математиков эпохи Возрождения и сформировав эволюцию современной математики[8].

Большую роль в распространении арабоязычной математики на Запад сыграли практичность и универсальность методов аль-Хорезми. Они были разработаны для преобразования числовых и геометрических задач в уравнения в нормальной форме, что приводило к каноническим формулам решений[11]. Само слово «алгебра» произошло от арабского «аль-джабр» и означало операцию переноса вычитаемых из одной части уравнения в другую с противоположным знаком, и его буквальный смысл — «восполнение»[12].

Дальнейшее развитие

X–XI века: Абу Камил и аль-Караджи

Египетский математик Абу Камил (850—930) расширил алгебру на множество иррациональных чисел, принимая квадратные корни и корни четвёртой степени в качестве решений и коэффициентов уравнений. Также он разработал методы, используемые для решения системы из трёх нелинейных уравнений с тремя неизвестными. Одной из уникальных черт его работ была попытка найти все возможные решения некоторых из его задач, включая одну, в которой он нашёл 2676 решений[13]. По словам Джона Леннарта Берггрена, одной из самых интересных задач, которая демонстрирует его «виртуозное» владение алгеброй, является система нелинейных уравнений с тремя неизвестными:

Он подробно описал шаги расчёта и нашёл одно из решений данной системы[14]. Его Алгебра, задуманная как комментарий к труду аль-Хорезми, содержит многочисленные достижения в алгебраических преобразованиях. Среди прочего, он показал правила умножения выражений, содержащих неизвестное, и правила вычисления корней, например: . Он провёл тщательные доказательства для элементарных преобразований, таких как [15]. Его работы стали важным фундаментом для развития алгебры и оказали влияние на последующих математиков[16].

Дальнейшие достижения в алгебре были сделаны аль-Караджи (953—1029) в его трактате аль-Фахри, где он расширяет методологию, включая целые степени и целые корни неизвестных величин[17]. Он первым систематизировал алгебраические операции с одночленами и многочленами[18] и полностью отделил алгебру от геометрии, отбросив греческий подход к математике, основанный преимущественно на геометрии[19]. Некоторые из задач аль-Фахри были повторно использованы Фибоначчи, Леонардо да Винчи и Джероламо Кардано без указания автора[20][21]. В этой же книге появляется прототип доказательства методом математической индукции, аль-Караджи использовал его для доказательства формулы суммы целых кубов[17]. Также он первым описал таблицу биномиальных коэффициентов для разложения бинома [22].

Одним из важных открытий аль-Караджи было правило:

В своей книге «Чудесное об арифметике» он предложил читателям самостоятельно формировать иррациональности подобного вида. Историк математики Пол Люкей отмечает, что если бы у аль-Караджи нашлись последователи в этом вопросе, то кто-нибудь мог бы легко придти к мысли использовать в правой части приведённой формулы кубические корни. Тогда получилось бы выражение, в основном совпадающее с так называемой формулой Кардано. С помощью известных аль-Караджи вычислений, например, , можно было бы доказать, что это выражение решает кубическое уравнение. Данная идея аль-Караджи получила развитие у европейских алгебраистов, творчество которых базировалось на восточном наследии[23]. Историк математики Франц Вёпке высоко оценил аль-Караджи как «первого, кто ввёл теорию алгебраического исчисления»[24].

XI-XII века: Омар Хайям

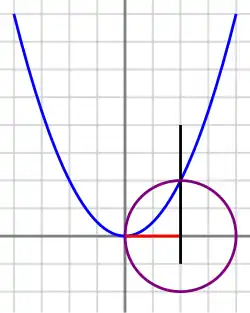

Прославленный поэт и математик Омар Хайям (1048—1131) изложил оригинальные методы решения кубических уравнений в своём сочинении «О доказательствах задач алгебры и аль-мукабалы». До Хайяма был уже известен геометрический метод, восходящий к Менехму и развитый Архимедом и Ибн аль-Хайсамом: неизвестное строилось как точка пересечения двух подходящих конических сечений. Хайям привёл обоснование этого метода, классификацию типов уравнений, алгоритм выбора типа конического сечения, оценку числа положительных корней и их величины[25][26].

Хайям утверждал, что греки не оставили ничего в теории кубических уравнений. Как он пишет, вклад более ранних авторов, таких как Мухаммад аль-Махани и Абу Джафар аль-Хазин, заключался в переводе геометрических задач в алгебраические уравнения — что, по сути, было невозможно до работы аль-Хорезми[25]. Арабский эклектизм способствовал сближению числовой и геометрической алгебры, а Омар Хайям продвинулся в этом направлении задолго до Декарта[27].

В своей книге он дал первое дошедшее до нас определение алгебры как науки[28]. Другим достижением Хайяма стало его открытие того, что кубическое уравнение может иметь более одного решения. Он показал, что существуют уравнения с двумя решениями, однако не привёл случаев, когда уравнение может иметь три вещественных корня. До формул Кардано Хайяму дойти не удалось, но он высказал надежду, что явное решение будет найдено в будущем[25].

XII-XIII века: аль-Самуал и Шараф ад-Дин ат-Туси

Аль-Самуал (1130—1180) первым определил и дал правило произведения любых двух одночленов целых степеней[29]. Это позволило ему разработать эффективную процедуру, с помощью которой можно было выполнить любое деление многочленов. Например, он рассчитал:[30]

Шараф ад-Дин ат-Туси (1135—1213) в своей работе «Трактат об уравнениях» говорит о восьми типах кубических уравнений с положительными решениями и о пяти типах, не имеющих положительных решений. Он использовал подход, который позднее стал известен как метод «Руффини — Горнера» для численной аппроксимации корня кубического уравнения. Также он разработал концепцию производной функции и экстремумов кривой для решения кубических уравнений, которые могут не иметь положительных значений[31]. Шараф ад-Дин понял важность дискриминанта кубического уравнения для нахождения алгебраического решения некоторых специальных видов кубических уравнений[32].

Также он предложил идею функций, хотя и не совсем в явном виде[33]. Он заметил, что наличие решения у кубического уравнения вида зависит от того, достигает ли выражение слева значения . Для определения этого он доказал, что максимум данной функции достигается в при . Таким образом, он смог утверждать, что если это значение меньше , то у уравнения нет положительных решений; если оно равно , то существует одно решение при ; а если оно больше , то существует два решения: одно в интервале от до и другое — между и [34].

Символьная алгебра

Изначально в арабоязычных работах уравнения записывались словами в виде полных предложений. Это отличалось от работы Диофанта, в которой всё же использовались некоторые символьные обозначения. Переход к современному виду алгебры, в которой используются исключительно символы, можно увидеть позднее в работах Ибн аль-Банны (1256—1321) и аль-Каласади (1412—1486), а также их предшественников[35][36].

Упадок и современное возрождение

После крестовых походов и монгольского нашествия сложившаяся научная традиция в исламском мире начала медленно угасать[37]. C конца XVIII века новые труды европейских математиков начали постепенно внедряться в образовательные программы исламских стран. В Турции в 1773 году был основан Стамбульский технический университет (название на момент открытия: Императорская школа военно-морской техники), в Иране в 1851 году был основан Дар ул-Фунун, который стал предтечей Тегеранского университета.

В XIX веке турецкая математика уже выдвинула алгебраиста, чьи оригинальные работы публиковались в научных журналах Европы и Америки. Хусейн Тефвик Паша в своих трудах соединил вместе кватернионы Гамильтона и систему комплексных чисел Аргана для создания трёхмерной алгебраической структуры. Свою алгебру, связанную с умножением триплетов, он назвал линейной алгеброй. Тефвик Паша писал: «Умножение линейной алгебры основано на геометрической концепции <…> не только в своих приложениях оно несёт весьма примечательную аналогию с исчислением кватернионов, но и позволяет нам восстановить все принципы кватернионов иным способом, чем тот, который использовался в великой книге Гамильтона или Тэйта»[38].

В XX—XXI веках алгебраисты из Центральной Азии (Асан Тайманов, Бектур Байжанов, Вильжан Амербаев, Серикжан Бадаев), Турции (Айше Сойсал, Али Несин, Гизем Караали, Туна Алтынель), Ирана (Али Реза Ашрафи, Мухаммед Реза Дарафшех, Мухаммед Сал Мослехиян, Фрейдун Шахиди) и других стран занимают заметное место в математическом сообществе. Среди представителей традиционно мусульманских народов России также есть значимые математики-алгебраисты, такие как Билсур Габдулхаев и Булат Хабибуллин.

См. также

Примечания

- ↑ алгебра // Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Wörterbuch : в 4 т. / авт.-сост. М. Фасмер ; пер. с нем. и доп. чл.‑кор. АН СССР О. Н. Трубачёва, под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина [т. I]. — Изд. 2-е, стер. — М. : Прогресс, 1986—1987.

- ↑ Этимологический словарь русского языка Шанского Н. М.

- ↑ Этимологический словарь русского языка Успенского Л. В.

- ↑ Александрова Н. В. Математические термины : справочник. — М.: Высшая школа, 1978. — С. 6.

- ↑ Muḥammad Ibn-Mūsā al- Ḫwārizmī. The algebra of Mohammed ben Musa. — Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — 208 с. — (Cambridge library collection. Perspectives from the Royal Asiatic Society). — ISBN 978-1-108-05507-9.

- ↑ Arabic mathematics (англ.). Maths History. Дата обращения: 23 августа 2024.

- ↑ Бойер, 1991, «The Arabic Hegemony», с. 230: «Al-Khwarizmi here calls attention to the fact that what we designate as the discriminant must be positive: "You ought to understand also that when you take the half of the roots in this form of equation and then multiply the half by itself; if that which proceeds or results from the multiplication is less than the units above mentioned as accompanying the square, you have an equation." <...> Once more the steps in completing the square are meticulously indicated, without justification».

- 1 2 Luke Howard Hodgkin. A history of mathematics: from Mesopotamia to modernity. — Oxford: Oxford university press, 2005. — ISBN 978-0-19-852937-8.

- ↑ Frank J. Swetz. Learning activities from the history of mathematics. — Portland, Me: Walch, 1994. — 269 с. — ISBN 978-0-8251-2264-4.

- ↑ Rashed, Roshdi. The Development of Arabic Mathematics / Roshdi Rashed, Angela Armstrong. — Springer, 1994. — P. 11–12. — ISBN 978-0-7923-2565-9.

- ↑ Extending al-Karaji's Work on Sums of Odd Powers of Integers - Introduction | Mathematical Association of America. web.archive.org (30 мая 2024). Дата обращения: 2 июля 2024.

- ↑ Александрова Н. В. Математические термины : справочник. — М.: Высшая школа, 1978. — С. 6.

- ↑ Сесиано, Жак (1997). Абу Камиль. Encyclopaedia of the history of science, technology, and medicine in non-western cultures. Springer. pp. 4–5.

- ↑ Берггрен, 2011, с. 121–123.

- ↑ Берггрен, 2011, с. 120.

- ↑ Берггрен, 2011, с. 119.

- 1 2 Victor J. Katz. A history of mathematics: an introduction. — 2. ed., repr. with corr. — Reading, Mass. Harlow: Addison-Wesley Longman, 1998. — 864 с. — ISBN 978-0-321-01618-8.

- ↑ al-Karaji - Biography (англ.). Maths History. Дата обращения: 15 сентября 2024. Архивировано 3 декабря 2024 года.

- ↑ Arabic mathematics (англ.). Maths History.

- ↑ Pieper: Heureka. С. 59–60.

- ↑ Vogel: Ein unbestimmtes Problem al-Karaǧīs in Rechenbüchern des Abendlandes

- ↑ Rashed, Roshdi. The Development of Arabic Mathematics Between Arithmetic and Algebra. — P. 63.

- ↑ Матвиевская Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. — Ташкент: Фан, 1967.

- ↑ Woepcke, F. (1853). Extrait du Fakhri, traité d’Algèbre par Abou Bekr Mohammed Ben Alhacan Alkarkhi. Париж.

- 1 2 3 Omar Khayyam - Biography (англ.). Maths History. Дата обращения: 16 февраля 2025.

- ↑ Бойер, 1991, с. 241—242: «Omar Khayyam <...> wrote an Algebra that went beyond that of al-Khwarizmi to include equations of third degree. Like his Arab predecessors, Omar Khayyam provided for quadratic equations both arithmetic and geometric solutions; <..> The scheme of using intersecting conics to solve cubics had been used earlier by Menaechmus, Archimedes, and Alhazan, but Omar Khayyam took the praiseworthy step of generalizing the method to cover all third-degree equations (having positive roots).».

- ↑ Бойер, 1991, с. 241—242: «One of the most fruitful contributions of Arabic eclecticism was the tendency to close the gap between numerical and geometric algebra. The decisive step in this direction came much later with Descartes, but Omar Khayyam was moving in this direction when he wrote, "Whoever thinks algebra is a trick in obtaining unknowns has thought it in vain. No attention should be paid to the fact that algebra and geometry are different in appearance. Algebras are geometric facts which are proved".».

- ↑ Глезер Г. И. История математики в школе. VII—VIII классы. — М.: Просвещение, 1982. — 240 с.

- ↑ Al-Samaw’al, Ibn Yah?ya Al-Maghribi | Encyclopedia.com. www.encyclopedia.com. — «Al-Samaw‘al further applied the rules of subtraction to the multiplication and division of the powers of x, which he placed in a single line of both sides of the number 1, to which he assigned the rank zero. The other powers and other constants are displayed on each side of zero, in ascending order: <...> The rules of multiplication and division that al-Samaw‘al enunciated are, except for their notation, those still in use.» Дата обращения: 16 сентября 2024.

- ↑ Берггрен, 2011, с. 127–129.

- ↑ O’Connor, John J.; Robertson, Edmund F., «Sharaf al-Din al-Muzaffar al-Tusi», MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews.

- ↑ J. L. Berggren. Innovation and Tradition in Sharaf al-Din al-Tusi's Muadalat // Journal of the American Oriental Society. — 1990. — Vol. 110. — Вып. 2. — P. 304—309. — doi:10.2307/604533.

- ↑ Peyman Nasehpour. A Brief History of Algebra with a Focus on the Distributive Law and Semiring Theory. — 2018-07-31. — doi:10.48550/arXiv.1807.11704.

- ↑ Victor J. Katz, Bill Barton. Stages in the History of Algebra with Implications for Teaching // Educational Studies in Mathematics. — 2006-12-19. — Т. 66, вып. 2. — С. 192. — ISSN 0013-1954. — doi:10.1007/s10649-006-9023-7.

- ↑ Ibn al-Banna - Biography (англ.). Maths History. Дата обращения: 23 августа 2024.

- ↑ Al-Qalasadi - Biography (англ.). Maths History. Дата обращения: 23 августа 2024.

- ↑ Rahimi, Zakaria; Amin Mozaffari, Farough; Yazdi-Amirkhiz, Seyed Yasin. Reviving the Institution of ‘Science’ in Islamic Civilization after Mongol Invasion: The Case of Tabriz Rabe Rashidi University. doi.org (16 декабря 2020). Дата обращения: 22 февраля 2025.

- ↑ A. Cihan Konyalioglu, Ahmet Isik, Abdullah Kaplan, Seyfullah Hizarci, Merve Durkaya. Vidinli Huseyin Tevfik Pasha's triplets in history of mathematics (англ.) // Procedia - Social and Behavioral Sciences. — 2011. — Vol. 15. — P. 4045–4047. — doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.411.

Литература

- Омар Хаййам. Трактаты. Перевод Б. А. Розенфельда. Редакция В. С. Сегаля и А. П. Юшкевича. М., 1962.

- Хогендейк, Ян. Bibliography of Mathematics in Medieval Islamic Civilization. web.archive.org. Дата обращения: 12 января 2019.

- Katz, Victor J. A History of Mathematics: An Introduction. — HarperCollins college publishers, 1993. — ISBN 0-673-38039-4.

- Katz, Victor J. (1995). Ideas of Calculus in Islam and India. Mathematics Magazine. 68 (3): 163–74. doi:10.2307/2691411. JSTOR 2691411.

- Бойер, Карл Б. (1991), A History of Mathematics (2nd ed.), John Wiley & Sons, Inc., ISBN 978-0-471-54397-8

- J. L. Berggren, Petra G. Schmidl. Mathematik im mittelalterlichen Islam. — Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. — 200 с. — (SpringerLink Bücher). — ISBN 978-3-540-76687-2, 978-3-540-76688-9.