Битва на Крокусовом поле

| Битва на Крокусовом поле | |||

|---|---|---|---|

| Основной конфликт: Третья Священная война | |||

Схема битвы на Крокусовом поле[1] | |||

| Дата | 352 год до н. э. (также встречается датировка 353 год до н. э.) | ||

| Место | Крокусово поле, Фессалия | ||

| Итог | Победа македонян и фессалийцев | ||

| Противники | |||

|

|

|||

| Командующие | |||

|

|

|||

| Силы сторон | |||

|

|

|||

| Потери | |||

|

|||

|

|

|||

Битва на Крокусовом поле (др.-греч. Μάχη του Κρόκιου Πεδίου) — крупное сражение между союзным войском царя Македонии Филиппа II и Фессалийского союза с одной стороны и войском Фокидского союза с другой в 353 или 352 году до н. э. на Крокусовом поле в Фессалии.

Битва на Крокусовом поле произошла на фоне нескольких военных конфликтов в Центральной Греции — Третьей Священной войны и войны между свободными полисами Фессалийского союза и тиранами Фер. После того как на помощь Фессалийскому союзу пришёл Филипп II, стратег-автократор Фокидского союза Ономарх, которому было необходимо обезопасить свои северные границы, прекратил успешный поход в Беотию и направился в Фессалию. Ономарх предполагал соединить свои силы с войсками Фер и, возможно, афинян, однако быстрые манёвры Филиппа II заставили его сражаться в одиночку.

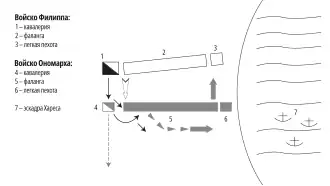

Во время сражения македонский царь использовал своё преимущество в коннице. Разбив левый фланг противника, он направил свои основные силы во фланг и тыл фокидян, что привело к коллапсу всего их строя. Согласно оценке американского историка Д. Баклера, битва на Крокусовом поле — самое кровопролитное сражение в истории классической Греции. Победа македонян и фессалийцев была результатом как грамотных решений Филиппа II, так и реформ в македонском войске, использования новых тактических приёмов, которые впоследствии активно также применял Александр Македонский.

Источники

Сообщения античных историков о битве на Крокусовом поле немногочисленны и малоинформативны. Основной источник, которым является «Историческая библиотека» Диодора Сицилийского, рассказывает о ней лишь в общих чертах. Предположительно, Диодор брал информацию о данном сражении из несохранившихся трудов Демофила и, возможно, Феопомпа и Диилла. Также отдельные детали сражения представлены в трудах Демосфена, Павсания, Юстина и Евсевия Кесарийского[7].

Предыстория

В середине 350-х годов до н. э. на территории Древней Греции происходили несколько военных конфликтов. В 356 году до н. э. фокидяне захватили священный центр Древней Греции Дельфы, что стало началом Третьей Священной войны. На этом фоне сформировались два союза. Беотийцы, локры и фессалийцы объявили захват Дельф святотатством и вступили в войну с Фокидой, в то время как Спарта, Афины, Коринф, Аргос, Сикион и некоторые другие города в Пелопоннесе приняли сторону Фокидского союза[8][9][10][11][12][13].

Одновременно, в Фессалии шла война между Ферами, которыми на тот момент правили союзники Фокиды — два брата Ликофрон и Пифолай, и союзом демократических городов во главе с Лариссой. В 354 году до н. э. фокидский стратег-автократор Ономарх нанёс поражение фессалийцам, что заставило их прекратить военные действия против Фокиды[14]. Ситуацией решил воспользоваться царь Македонии Филипп II. Он принял просьбу со стороны свободных фессалийских полисов помочь им в войне с Ферами. Это давало Филиппу II возможность обезопасить свои южные границы и формальный повод для вмешательства в дела Центральной Греции[15].

Филипп II в 354 или 353 году до н. э. вторгся в Фессалию. На этом фоне Ликофрон обратился к фокидянам. Ономарх, который в свою очередь опасался попадания Фессалии под контроль Македонии, отправил на помощь Ликофрону 7 тысяч воинов, командование над которыми поручил своему брату Фаилл. После поражения Фаилла Ономарх прекратил бесперспективную на тот момент кампанию в Беотии и отправился в Фессалию[16]. Реконструкция дальнейших событий носит, во многом, предположительный характер. Диодор Сицилийский писал, что Ономарх привёл в Фессалию всё своё войско, чем обеспечил себе численное преимущество. В двух сражениях он победил Филиппа II и «убил многих македонян», из-за чего македонские воины упали духом и в их рядах началось массовое дезертирство. Филипп II с трудом собрал свои разрозненные силы и отвёл в Македонию[17]. Детали одного из сражений привёл в своей стратегеме Полиэн. По версии данного античного автора, Ономарх расположил на холме камнемётные орудия и, с помощью манёвра притворного отступления, заманил войско македонян в ловушку. Применение незнакомых македонянам камнемётных орудий деморализовало их, а последующее введение в бой резервов чуть не привело к окружению и полному уничтожению македонского войска. Филипп II смог вывести костяк своих сил, после чего отступил в Македонию, где начал готовиться к реваншу. Согласно Полиэну, македонский царь сказал: «Я не бежал, но отступил, как баран, чтобы снова произвести более сильный удар»[18][19].

В следующем 353 или 352 году до н. э.[20] Филипп снова вторгся в Фессалию, объединил свои силы с войсками Лариссы и других городов, и двинулся к портовому полису Пагасам[к 1]. Ферские тираны вновь обратились за помощью к Ономарху, и тот был вынужден прервать удачный поход в Беотию и двинулся на север. Предположительно, он рассчитывал соединить своё войско с силами Ликофрона. В историографии существует дискуссия относительно планов афинян перед битвой на Крокусовом поле. На момент сражения, согласно Диодору, рядом с прибрежным Крокусовым полем в Пагасийском заливе «случайно проплывала»[24] эскадра афинского военачальника Хареса, который незадолго до описываемого события успешно воевал с македонянами во Фракии. Современник события Демосфен, напротив, в «Первой речи против Филиппа» 351 года до н. э. утверждал, что афиняне «опоздали» к Пагасам[25], тем самым исключая «случайное» появление флота в Пагасийском заливе. Возможно, афиняне предполагали присоединиться к войне с Филиппом II на территории Фессалии, возможно, они предпочли наблюдать за происходящими событиями[26][27][23].

Силы и диспозиция сторон

Чтобы не допустить соединения Ономарха с его ферскими союзниками, Филипп спешно занял позицию на полпути между Фермопильским проходом и Ферами на так называемом Крокусовом поле — обширной равнине на побережье Пагасийского залива между Фтиотийскими Фивами и Алосом[21].

Согласно Диодору Сицилийскому, союзное македоно-фессалийское войско состояло из более чем 20 тысяч пеших воинов и трёх тысяч всадников[2]. Македонский компонент, предположительно, не превышал 15 тысяч. Большая его часть была представлена новобранцами. Македоняне вывели в бой практически всё своё войско, которое состояло из тяжеловооружённой фаланги, лёгкой пехоты и всадников. Силы фессалийцев были представлены преимущественно конницей и дротикометателями-пельтастами. Хоть всаднический контингент под командованием Филиппа II и был смешанным, его отличала высокая боеспособность, так как в него входили элитные македонские гетайры и сходная по вооружению фессалийская конница[3]. Согласно Юстину, Филипп II приказал своим воинам одеть лавровые венки, тем самым подчёркивая, что они сражаются против святотатцев одного из главных святилищ Аполлона Дельф, под покровительством божества[28][29][30].

Войско Ономарха состояло из 20 тысяч пеших воинов, преимущественно тяжёловооружённых гоплитов, и 500 всадников[2]. В его составе находились как фокидяне, так и многочисленный контингент наёмников, которые составляли по одной версии значительную, по другой — основную часть войска[31][32][4].

При сопоставлении сил сторон обращает на себя внимание шестикратное преобладание конницы в союзном македоно-фессалийском войске. Возможно, Ономарх надеялся на пополнение со стороны ферских тиранов и/или афинян, однако быстрота манёвров Филиппа II не дала ему возможности реализовать первоначальный план[23].

Битва

Первым историком, который провёл реконструкцию битвы на Крокусовом поле, был К. Ю. Белох. В целом, за исключением отдельных деталей, она стала общепринятой в историографии[6]. По его мнению, Ономарх расположил наиболее боеспособную часть своего войска — тяжёловооружённых гоплитов на правом, прибрежном, фланге. Он рассчитывал опрокинуть фалангу македонян. Как верно отметил Ономарх, береговая полоса защищала фланг от обхода кавалерией. На левом фланге, которым командовал Фаилл, он разместил всю свою немногочисленную конницу[к 2]. По тактической задумке военачальника, левый фланг должен был играть второстепенную функцию, сковав конницу противника, пока его пехота будет теснить прибрежный фланг македонян[34].

На прибрежном фланге развернулся упорный бой «в правильных порядках». В это же время на противоположном фланге ситуация развивалась согласно первоначальным планам Филиппа II, которые учитывали превосходство в численности и боеспособности конницы в сражении на равнине. После рассеивания отряда фокидских всадников на левом фланге македоняне и фессалийцы ударили в тыл и фланг строя фокидян. Они были вынуждены отступать к побережью, что закономерно нарушило строй фаланги, привело вначале к сумятице, а затем и коллапсу всей линии войска Ономарха. Основные его силы были прижаты к берегу и перебиты[35].

В отличие от лаконичного описания самой битвы, античные историки детально остановились на её финале. Согласно Диодору Сицилийскому, проигравшие фокидяне, среди которых был и Ономарх, снимали доспехи и пытались доплыть до кораблей Хареса. Шесть тысяч воинов погибли, три тысячи попали в плен, оставшиеся силы Фаилл смог отвести в Беотию. Античный историк писал, что Филипп II распорядился распять труп Ономарха, а пленных, как осквернителей дельфийского храма, утопить в море[5]. Юстин писал о паническом бегстве[36]. В изложении Павсания, Ономарх бежал, однако вскоре был убит собственными воинами, которые возложили на военачальника вину за поражение[37]. Евсевий Кесарийский цитировал Филона Иудея, согласно которому Ономарх утонул, так как его конь обезумел и бросился в морскую пучину[6].

Последствия. Оценки

Бюст Филиппа II. Новая глиптотека Карлсберга, Копенгаген, Дания

Ближайшим результатом битвы стала капитуляция Фер. Тираны Ликофрон и Пифолай сдали город в обмен на право свободного прохода. Таким образом завершилась длившаяся около 50 лет война между Фессалийским союзом и Ферами[38][39]. Решив основные внешнеполитические проблемы Фессалийского союза, Филипп II стал его новым пожизненным архонтом. Это не только привело к контролю региона, но и позволило македонскому царю использовать знаменитую фессалийскую конницу в своих последующих военных кампаниях[40].

Фаилл собрал остатки разбитой армии и отвёл их в Фокиду через Фермопилы. Попытка Филиппа развить успех и вторгнуться в Фокиду не удалась, так как к Фермопильскому проходу подвели свои войска афиняне и спартанцы. Македонский царь не рискнул атаковать врага в узком ущелье и отступил[41][42].

Поражение на Крокусовом поле положило предел усилению Фокидской державы и стало началом её упадка[29]. Поражением Ономарха решили воспользоваться беотийцы и вернуть те города Беотийского союза, которые до этого занял Ономарх[43].

Американский историк Д. Баклер назвал битву на Крокусовом поле самой кровопролитной в истории классической Греции. Хоть данная оценка, возможно, и является чрезмерно экспрессивной, однако она не безосновательна. При том уровне развития военного искусства, который существовал в Древней Греции в середине IV века до н. э., потери побеждённой стороны колебались между 14—20 %. Ситуация, когда войско Ономарха было уничтожено, потеряв убитыми и пленными около 40 % первоначальной численности, стала следствием нововведений Филиппа II в македонском войске. Результат битвы на Крокусовом поле показал правильность выбранного вектора развития тактического искусства — использование обученных слаженным действиям всадников для дезорганизации строя противника, обхода его с фланга в тыл, окружения и уничтожения вражеского войска (тактика «молота и наковальни»). В этом сражении, по мнению российского историка А. А. Клеймёнова, были успешно опробованы тактические приёмы, которые впоследствии стали залогом побед Филиппа II и Александра Македонского[44].

Примечания

Комментарии

Источники

- ↑ Клеймёнов, 2022, с. 36.

- 1 2 3 4 Диодор Сицилийский, 1952, XVI. 35. 4.

- 1 2 Клеймёнов, 2022, с. 28—29.

- 1 2 Клеймёнов, 2022, с. 29—31.

- 1 2 Диодор Сицилийский, 1952, XVI. 35. 5—6.

- 1 2 3 Клеймёнов, 2022, с. 32.

- ↑ Клеймёнов, 2022, с. 26—27.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1952, XVI. 27. 3.

- ↑ Кутергин, 1991, с. 134.

- ↑ Фролов, 2001, с. 219—220.

- ↑ Белох, 2009, с. 215.

- ↑ Уортингтон, 2014, с. 91.

- ↑ Кембриджская история древнего мира, 2017, с. 870.

- ↑ Кутергин, 1991, с. 135—136.

- ↑ Уортингтон, 2014, с. 93—94.

- ↑ Клеймёнов, 2020, с. 8—9.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1952, XVI. 35. 2—3.

- ↑ Полиэн, 2002, II. 38. 2, с. 118.

- ↑ Клеймёнов, 2020, с. 9—14.

- ↑ Клеймёнов, 2022, с. 27.

- 1 2 Белох, 2009, с. 339.

- ↑ Фролов, 2001, с. 201.

- 1 2 3 Клеймёнов, 2022, с. 31.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1952, XVI. 35. 5.

- ↑ Демосфен III, 1996, IV. 53, с. 54.

- ↑ Фролов, 2001, с. 202.

- ↑ Уортингтон, 2014, с. 100.

- ↑ Юстин, 2005, VIII. 2. 3.

- 1 2 Фролов, 2001, с. 233.

- ↑ Нефёдкин, 2019, с. 656.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1952, XVI. 35. 4, 6.

- ↑ Демосфен III, 1996, XIX. 319, с. 396.

- ↑ Нефёдкин, 2019, с. 48.

- ↑ Клеймёнов, 2022, с. 33—35.

- ↑ Клеймёнов, 2022, с. 35—37.

- ↑ Юстин, 2005, VIII. 2. 4.

- ↑ Павсаний, 1996, X. 2. 5.

- ↑ Белох, 2009, с. 340.

- ↑ Уортингтон, 2014, с. 101.

- ↑ Нефёдкин, 2019, с. 233—234.

- ↑ Белох, 2009, с. 341.

- ↑ Кембриджская история древнего мира, 2017, с. 876.

- ↑ Кутергин, 1991, с. 137.

- ↑ Клеймёнов, 2022, с. 29, 35, 39.

Литература

Источники

- Демосфен. Речи Демосфена в 3-х томах / Перевод с греческого В. Г. Боруховича, М. Н. Ботвинника, А. И. Зайцева, В. В. Вальченко, Л. М. Глускиной, А. Я. Тыжова, И. А. Шишовой. Ответственные редакторы: Е. С. Голубцова, Л. П. Маринович, Э. Д. Фролов. — М.: Издательство РАН, 1996. — Т. III. — (Памятники исторической мысли). — ISBN 5-88451-08-X.

- Diodorus of Sicily. Books XV. 20 — XVI. 65 with an english translation by C. L. Sherman (англ.). — London: William Heinemann Ltd, 1952. — Vol. VII. — (Loeb Classical Library).

- Павсаний. Описание Эллады / Перевод и примечания С. П. Кондратьева под редакцией Е. В. Никитюк. Ответственный редактор проф. Э. Д. Фролов.. — СПб.: Алетейя, 1996. — ISBN 5-89329-006-2.

- Полиэн. Стратегемы / под общей редакцией А. К. Нефёдкина. — СПб.: Евразия, 2002. — 608 с. — ISBN 5-8071-0097-2.

- Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae» / перевод Деконского А. А. и Рижского М. И. под ред. М. Е. Грабарь-Пассек. Вст. статья К. К. Зельина. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2005. — 493 с. — ISBN 5-288-03708-6.

Исследования

- Белох К. Ю. Греческая история: в 2 т. / пер. с нем. М. О. Гершензона; под ред. и со вступ. ст. Ю. И. Семёнова.. — М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2009. — Т. 2: Кончая Аристотелем и завоеванием Азии. — ISBN 978-5-85209-215-1.

- Кембриджская история древнего мира / под редакцией Д.-М. Льюиса, Дж. Бордмэна, С. Хорнблоуэра, М. Оствальда. Перевод, научное редактирование, примечания А. В. Зайкова. — М.: Ладомир, 2017. — Т. VI. Четвёртый век до нашей эры. Второй полутом. — 720 с. — ISBN 978-5-86218-542-3.

- Клеймёнов А. А. «Фессалийская конфузия» Филиппа II: локальное поражение как стимул к развитию // Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. — Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2020. — Вып. 2, № 2. — С. 6—19.

- Клеймёнов А. А. О тактике противоборствующих сторон в битве на Крокусовом поле (353 (352) г. до н.э.) // Parabellum novum: Военно-исторический журнал. — СПб.: Издатель Д. А. Скобелев, 2022. — Вып. 51, № 18. — С. 26—39.

- Кутергин В. Ф. Беотийский союз в 379 — 335 гг. до н. э.: Исторический очерк. — Саранск: Издательство Мордовского университета, 1991. — 184 с. — ISBN 5-7103-0004-7.

- Нефёдкин А. К. Конница эпохи эллинизма. — СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. — 784 с. — (Historia Militaris). — ISBN 978-5-8064-2707-7.

- Уортингтон Й. Филипп II Македонский. — СПб. — М.: Евразия — ИД Клио, 2014. — 400 с. — ISBN 978-5-91852-053-6.

- Фролов Э. Д. Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). — СПб.: Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2001. — 602 с. — (Studia classica). — ISBN 5-93762-013-5.