Богословский медеплавильный завод

| Богословский медеплавильный завод | |

|---|---|

| Отрасль | цветная металлургия |

| Дата возникновения | 1770 |

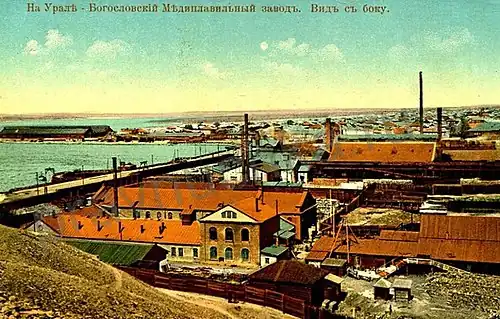

Вид на заводскую плотину и фабрики (1910) | |

| Основатель | Максим Михайлович Походяшин |

| Государство | |

| Административно-территориальная единица | Карпинск |

| Владельцем является | Сергей Дмитриевич Башмаков, Государственный ассигнационный банк и Александр Александрович Половцов |

| Расположение штаб-квартиры | |

| Является частью цикла | Металлургические заводы Урала |

| Продукция | медь |

| Дата прекращения существования | 1918 |

| Входит в состав списка памятников культурного наследия | список объектов культурного наследия: Карпинск |

| Статус наследия | объект, обладающий признаками объекта культурного наследия[1] |

| |

.svg.png) Богословский медеплавильный завод | |

Богосло́вский (также Турьинский, Богословский на Турье) медеплави́льный заво́д — российское предприятие цветной металлургии на Северном Урале, действовавшее с 1770-х годов до 1918 года. Основан Максимом Михайловичем Походяшиным на реке Турье на базе Турьинских медных рудников.

Крупнейший на Урале и один из крупнейших медеплавильных заводов страны своего времени, производивший до 20—30 % всей российской меди. Главное предприятие и административный центр Богословского горного округа. Фактически прекратил деятельность в 1917—1918 годах, после чего работа рудников и самого завода не возобновлялась.

Поселение при Богословском заводе дало начало современному городу Карпинску.

История

XVIII век

В 1760 году верхотурский купец Максим Михайлович Походяшин основал на реке Колонге в отдалённой и плохо освоенной местности Петропавловский чугуноплавильный и железоделательный завод. Для развития производства железа[Прим 1] Походяшин планировал построить ещё один железоделательный завод в Верхотурском уезде. Но после того, как вдоль берегов Турьи были найдены залежи богатой медной руды, вторым после Петропавловского было решено строить медеплавильный завод. Со временем и Петропавловский завод приобрёл медеплавильную спецификацию, поскольку производство железа было менее рентабельным по сравнению с выплавкой меди[4][5].

Разрешение на строительство нового железоделательного завода на Турье было выдано Берг-коллегией ещё 5 февраля 1759 года. Уже приступив к строительству медеплавильного завода в 1768 году, Походяшин обратился в горное ведомство с просьбой разрешить замену в первоначально выданном разрешении железоделательного завода на медеплавильный. По сложившейся на Урале практике новый завод получил имя по реке, энергией которой он снабжался, — Турьинским. Но Походяшин, известный своим пренебрежением обычаями и нравственными нормами, вскоре переименовал завод в Богословский по имени святого, в честь которого в 1776 году[6] в посёлке освятили храм[7]. В 1770 году завод выплавил первую медь[4][8].

С самого начала своей деятельности Богословский завод вышел на значительные производственные показатели. Этому благоприятствовало богатство местной руды, полноводность Турьи и наличие обширных лесных ресурсов для обеспечения завода топливом. Объёмы выплавки меди быстро возросли с 11,5 тыс. пудов в 1770 году до 33,8 тыс. пудов в 1774 году, что в 2—3 раза превосходило производительность крупнейших медеплавильных заводов Урала. Товарная медь реализовывалась Екатеринбургскому монетному двору, а также частично на свободном рынке, в том числе отправлялась через Ослянскую пристань на Чусовой в Петербург[9]. В заводском хозяйстве Походяшина Петропавловский завод отошёл на позицию второстепенного, перерабатывая избыточную для Богословского руду[10][11].

Лесная дача, приписанная к заводам Походяшина, имела площадь 333,5 тысяч десятин. Заводская плотина, по данным Павла Егоровича Томилова на 1807 год, имела длину 200 саженей, ширину в нижней части 15 саженей, в верхней части — 11 саженей 2,5 аршина, высоту 11 аршин. Заводской пруд был полноводным и разливался в длину на 8 вёрст. Медная руда доставлялась с Фроловского, Суходойского и Васильевского рудников, располагавшимся по обоим берегам Турьи и известных под общим названием Турьинских. Рудники были удалены от завода на 12 вёрст и характеризовались исключительно высоким содержанием меди, достигавшим 18 % и более. Встречались образцы с содержанием до 50 %[10].

К 1780-м годам среднегодовые объёмы выплавки меди на Богословском заводе достигли 38 тыс. пудов, а в 1784 году удалось выдать 48,1 тыс. пудов. В этот период завод стал крупнейшим в стране, производя более 30 % меди с самой низкой себестоимостью среди отечественных предприятий[Прим 2]. В 1790-е годы объёмы выплавки меди снизились по отношению к предыдущему десятилетию, среднегодовая выплавка составила 32,3 тыс. пудов[10].

XIX век

| Год | Выплавка | Год | Выплавка | Год | Выплавка |

|---|---|---|---|---|---|

| 1770 | 11,5 | 1861 | 20,1 | 1902 | 84,9 |

| 1771 | 20,3 | 1865 | 15,8 | 1903 | 76,1 |

| 1774 | 33,8 | 1869 | 21,2 | 1904 | 78,3 |

| 1780 | 35,1 | 1870 | 11,4 | 1905 | 93,1 |

| 1784 | 48,1 | 1871 | 10,6 | 1906 | 135,5 |

| 1790 | 13,2 | 1873 | 8,9 | 1907 | 213,1 |

| 1795 | 18,1 | 1874 | 6,0 | 1908 | 281,4 |

| 1800 | 35,2 | 1875 | 3,8 | 1909 | 239,3 |

| 1810 | 33,8 | 1879 | 3,4 | 1910 | 269,2 |

| 1815 | 37,2 | 1880 | 51,8 | 1911 | 262,5 |

| 1820 | 28,0 | 1883 | 79,1 | 1912 | 270,1 |

| 1830 | 20,0 | 1885 | 65,7 | 1913 | 250,3 |

| 1835 | 12,8 | 1890 | 83,0 | 1914 | 235,4 |

| 1840 | 14,6 | 1895 | 56,0 | 1915 | 225,9 |

| 1845 | 14,2 | 1897 | 77,0 | 1916 | 195,4 |

| 1850 | 16,6 | 1899 | 98,5 | 1917 | 103,8 |

| 1855 | 20,1 | 1900 | 83,0 | ||

| 1860 | 16,0 | 1901 | 53,1 |

Начало XIX века было связано с усилением конкуренции на мировом рынке меди, снижением спроса на российском рынке из-за отказа от чеканки медной монеты и замещения медной посуды и утвари в быту и винокурении. Всё это негативно сказалось и на деятельности Богословского завода. Усугубило ситуацию истощение Турьинских рудников и снижение содержания меди в добываемой руде. Если в конце XVIII века добывалась руда со средним содержанием меди около 6 %, то в 1800—1823 годах этот показатель снизился до 3,5 %, а в 1824—1832 годах и вовсе до 1,5 %. В качестве вынужденной меры было принято решение вовлечь в переработку старые шлаковые отвалы XVIII века с содержанием меди 0,95—1,55 %. Среднегодовые объёмы производства меди, составлявшие в 1801—1810 годах 31—32 тыс. пудов, к 1820-м годам сократились до 22,2 тыс. пудов, а к 1830-м — до 13,5 тыс. пудов. В дальнейшем до 1853 года среднегодовой объём выплавки колебался от 11 до 18 тыс. пудов[13].

Период 1830-х — 1850-х годов был связан с модернизацией заводского оборудования и расширением рудной базы. В 1830-х годах демонтировали старые медеплавильные печи, заменив их на более производительные шахтного типа. В 1840 году после остановки вновь был запущен в эксплуатацию Михайло-Архангельский рудник, что позволило к 1850-х годам увеличить содержание меди в руде до 2,5—5 % и нарастить объёмы выплавки меди до 17,7 тыс. пудов в год. Объёмы добычи руд в 1859 году составили 600 тыс. пудов, в 1860 году — 474,4 тыс. пудов. В 1850-х годах на заводе предприняли неудачную попытку запустить производство чугуна и железа, для чего смонтировали 2 кричных горна и вагранку. Из-за крайне низкой производительности оборудования производство быстро свернули. В 1860 году завод выдал 16 тыс. пудов меди, 1789 пудов чугуна и 571 пуд железа[13].

Необходимость оплаты вольнонаёмного труда после отмены крепостного права и резкое повышение цен на хлеб в этот период привели к кратному росту себестоимости выплавки меди. Если в 1850-х года себестоимость пуда составляла в среднем 5,5—6,5 рублей, то к 1861 году она возросла до 11 рублей 63 копеек. Для стабилизации ситуации горная администрация направила казённые средства на модернизацию оборудования. Так, в 1861 году на заводе смонтировали многофурменную медеплавильную печь системы Рашета, а в 1865 году установили новую медеплавильную печь, шплейзофен и штыковой горн. Это позволило в 1860-х годах поддерживать среднегодовой объём производства меди на уровне 19,3 тыс. пудов при содержании в руде 3,9 %. Но себестоимость пуда меди продолжала оставаться на высоком уровне, делая производство практически нерентабельным. Неудовлетворительная экономика производства в совокупности с истощением рудной базы в итоге привели к снижению объёмов производства. В 1869 году завод выплавил 21,2 тыс. пудов меди, в 1870 году — 11,4 тыс. пудов, в 1871 году — 10,6 тыс. пудов, в 1873 году — 8,9 тыс. пудов, в 1874 году — 6 тыс. пудов, в 1875 году — лишь 3,8 тыс. пудов. С 1876 года до конца 1879 года Богословский завод простаивал[13][14].

В 1880-х — 1890-х годах при участии и под руководством Александра Андреевича Ауэрбаха на заводе прошла масштабная реконструкция и обновление оборудования. Установили более мощные воздуходувки, что позволило нарастить производительность медеплавильных печей. В 1892 году запустили небольшое отделение электролиза черновой меди. В 1887 году завод получил железнодорожное сообщение с Турьинскими рудниками и Филькинской пристанью на Сосьве, что существенно упростило заводскую логистику. Четыре паровоза, платформы и вагоны для перевозки руды приобретали в Перми и в Германии[15]. Узкоколейная ветка длиной 38 вёрст, удлинённая до 50 вёрст к концу 1890-х годов, стала первой на Урале. Поблизости с железной дорогой построили печи для обжига руды и оборудование для производства серной кислоты, хромпика и цемента[13][16].

В конце XIX века началась интенсивная геологоразведка района под руководством Евграфа Степановича Фёдорова и Василия Васильевича Никитина, что позволило запустить в эксплуатацию новые рудники. Все горные работы были механизированы, освоено алмазное бурение, установлены более мощные паровые машины и насосы. Обновление оборудования и развитие рудной базы позволили значительно нарастить объёмы производства. В 1880-х—1890-х годах завод достиг среднегодовой выплавки в 70—71 тыс. пудов[13].

XX век

Экономический и промышленный кризис начала XX века сказался в том числе и на заводах Богословского округа. Со снижением спроса на металлы и ухудшением финансового положения начались перебои с выплатой заработной платы рабочим, а в 1905—1908 годах округ был в целом убыточным. Только относительно высокие рыночные цены на медь позволили избежать полной остановки заводов. Тем не менее, в 1908—1913 годах собственники нашли средства на обновление оборудования[12].

Начиная с 1906 года, выплавка меди росла кратно год к году: с 93,1 тыс. пудов в 1905 году объёмы выросли до 281,4 тыс. пудов в 1908 году. С этого периода до начала Первой мировой войны среднегодовые объёмы производства колебались от 235 до 269 тыс. пудов. Соответственно росли объёмы добычи руды — с 1,6 млн пудов в 1905 году до 6,4 млн пудов в 1908 году[12]. Заводская дача в этот период имела площадь 386 тыс. десятин, в том числе 270 тыс. десятин леса[16].

В годы Первой мировой войны Богословский завод перешёл на производство гильз и медных деталей для артиллерийских снарядов. Общая разруха и дефицит рабочей силы привели к снижению объёмов выплавки меди с 235 тыс. пудов в 1914 году до 103,8 тыс. пудов в 1917 году. В 1918 году завод был остановлен, а шахты затоплены[12].

После Гражданской войны завод так и не восстановил работу. Рудники были истощены, откачка воды и восстановление шахт было признано нецелесообразным[17]. За 144 года своей деятельности Богословский завод выплавил 4483,4 тыс. пудов меди, сыграв важную роль в развитии и становлении технологии отечественного медеплавильного производства[12]. Работа химических цехов также была прекращена[18].

Позднее территорию бывшего Богословского медеплавильного завода занял Карпинский машинстроительный завод[12].

Заводской посёлок, носивший до 1933 года название Богословский, дал начало современному городу Карпинску[18].

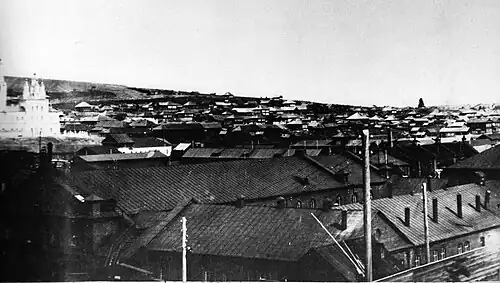

Вид на заводские постройки (1910)

Вид на заводские постройки (1910) Вид на заводскую плотину и фабрики (нач. XX века)

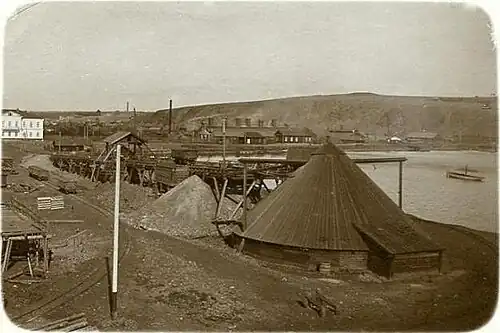

Вид на заводскую плотину и фабрики (нач. XX века) Вид на заводскую плотину и фабрики

Вид на заводскую плотину и фабрики Открытка с видом завода

Открытка с видом завода Открытка с видом завода

Открытка с видом завода Сохранившиеся постройки в Карпинске (2023 год)

Сохранившиеся постройки в Карпинске (2023 год)

Технология и оборудование

В 1770 году завод в составе 12 печей выдал первую медь. К 1771 году количество печей возросло до 16, а к концу XVIII века — до 20 единиц. Уже тогда по уровню медеплавильных мощностей завод стал наиболее мощным в стране[4].

Поскольку турьинские руды были тугоплавкими из-за высокого содержания содержания кремнезёма, необходимым условием было проведение предварительного обжига руды в кучах и разработка специальной технологии плавки. Богословские металлурги придумали успешно себя зарекомендовавший вариант смешивания тугоплавкой руды с более легкоплавкой и медесодержащим шлаком от предыдущих плавок[10].

К концу XVIII века каменный корпус медеплавильной фабрики имел длину 52 сажени и вмещал 20 плавильных печей высотой по 9 футов каждая. В здании шплейзофенной фабрики напротив находились 8 шплейзофенов, печь для обжига и горны для очистки и разливки меди. Энергетическое хозяйство завода было представлено 20 водяными колёсами. Технологический цикл производства меди включал в себя плавку руды на купферштейн (содержание меди 44—55 %), который в смеси с дважды обожжённым в кучах купферштейном (соотношение 1 к 1) переплавлялся шплейзофенах на черновую медь (содержание меди до 96 %). Черновую медь в тех же шплейзофенах переплавляли с увеличением подачи дутья, выжигая оставшуюся в металле серу. Далее черновая медь подвергалась перечистной восстановительной плавке в штыковом горне до содержания меди 99 % и разливалась в чугунные изложницы[10][19][20].

В 1880 году по методу Василия Александровича Семенникова была освоена технология двухшагового бессемерования медных штейнов. Из купферштейна с содержанием меди около 30 % после первой стадии бессемерования получали белый штейн с содержанием меди около 70 %. После второй стадии получали черновую медь с содержанием меди 98 %. В июле 1887 года была запущена новая фабрика с конвертерами оригинальной конструкции Ауэрбаха, с этого периода около 70 % всей богословской меди выплавлялось в конвертерах. После конвертирования медь рафинировалась в 2 отражательных печах и разливалась в штыки[13][21].

К концу XIX века энергетическое хозяйство завода в основном перешло на паровые машины, в эксплуатации остались 1 водяная турбина и 1 водяное колесо[13].

В начале XX века плавка предварительно обожжённой руды на древесном угле была замещена плавкой сырой руды в ватержакетных печах с использованием кокса в качестве топлива. Конвертерный цех был реконструирован, запустили новый небольшой цех по производству медного проката. В 1913 году запустили в эксплуатацию электролитный цех мощностью 200 тыс. пудов в год[12].

Горные работы в начале XX века продолжали механизироваться, конная тяга повсеместно была замещена паровыми машинами. Крупнейший Богословский рудник был полностью электрифицирован. В 1913 году запустили в эксплуатацию обогатительную фабрику по технологии Мюрекс[12].

Заводские штаты и население посёлка

С самого начала своей деятельности Богословский завод, находившийся в отдалённой и необжитой местности, испытывал сложности в обеспечении рабочей силой. Территория Северного Урала не была заселена, местами встречались жилища кочевых вогулов[22]. Походяшин вынужденно тратил собственные значительные средства на прокладку дорог к заводу, рудникам и речным пристаням. Собственных крепостных Походяшин не имел, поэтому, нарушая законы, привлекал на заводские работы беглых и ссыльных людей. С 1767 года он привлёк на заводские работы приписных крестьян[Прим 3], а в 1776 году перевёз на Богословский завод крепостных, купленных первоначально для Пожевского завода. Приказчики Походяшина также заманивали крупными авансами и обманом вольнонаёмных людей из соседних уездов. Из-за крайне тяжёлых условий труда рабочие массово сбегали из завода[10]. К 1791 году число переселенцев мужского пола в заводском посёлке достигло 1100 человек[22]. Смертность населения в отдельные периоды достигала катастрофических уровней. Так, в 1818 году из 1000 присланных на завод рекрутов в течение года скончались 800 человек[23].

В 1850-х годах штат рабочих состоял из 751 крепостного, занятого на основных работах, и 688 крепостных и 12 вольнонаёмных — на рудниках. В 1858 году в заводском посёлке проживали 4059 человек обоего пола[24], 1859 году — в 632 домах проживали 3927 человек, в том числе 1928 мужчин[25]. В 1860 году на заводе числилось 2319 мастеровых и рабочих, из которых фактически работали 856 человек. В этом же году на турьинских рудниках и золотых промыслах числилось 5930 человек, из которых фактически постоянно на работах находились 1693 человека[9][13].

После отмены крепостного права в 1861 году около 75 % рабочих завода и членов их семей (всего около 3 тыс. человек) ушло с завода и рудников. В 1861 году заводской штат сократился до 656 крепостных и 158 вольнонаёмных рабочих, в 1862 году — до 587 и 168 соответственно. К 1863 году на заводе трудились только 484 вольнонаёмных работника[13].

С ростом объёмов производства в конце XIX века численность рабочих соответственно возрастала. В 1886 году заводской штат состоял из 300 рабочих, в 1890 году — 350, в 1895 году — 517. В начале XX века численность рабочих снизилась из-за падения выплавки и составила 177 человек в 1900 году[13]. В этот период заводской посёлок насчитывал 400 дворов и более 3000 жителей[26][16][27]. В начале XX века число жителей посёлка достигло 4500[28].

После преодоления кризиса начала XX века численность рабочих росла пропорционально объёмам выплавки меди — со 158 человек в 1905 году до 763 человек в 1908 году. При этом численность рабочих на рудниках к 1914 году превысила 1,5 тыс. человек[12].

Собственники и руководство

Основатель завода Максим Михайлович Походяшин владел Богословским заводом до своей смерти в 1781 году. После этого завод по наследству перешёл во владение его сыновей Николая и Григория, которые в 1791 году продали завод Государственному ассигнационному банку. В 1797 году Богословские заводы были переданы в казённое управление[29].

В 1875 году остановленный Богословский завод в составе одноимённого горного округа и заводской дачи площадью 386,7 тыс. десятин за 2,05 млн рублей с рассрочкой платежа на 37 лет был продан статскому советнику Сергею Дмитриевичу Башмакову, рассчитывавшему заработать на добыче золота. После вхождения в собственность Башмаков обнаружил, что для восстановления производства требуются значительные инвестиции, о чём он писал министру государственных имуществ Петру Александровичу Валуеву с просьбой зачесть дополнительные расходы в счёт выданной рассрочки. 11 февраля 1877 года Александр II по представлению кабинета министров согласовал передачу Башмакову 200 тыс. рублей в счёт залога[30][10].

После смерти Башмакова, не оставившего совершеннолетних наследников, в 1877 году на заводе ввели опекунское управление. В 1884 году у наследников Башмакова завод за 5,5 млн рублей выкупил Александр Александрович Половцов[31][Прим 4]. Важную роль в развитии завода в конце XIX века сыграл Александр Андреевич Ауэрбах, который с 1879 год служил консультантом при опекунском управлении над наследниками Башмакова, а впоследствии занимал должность управляющего Богословским горным округом (с 1881 по 1896 год)[10][33][34][30].

В декабре 1895 года для управления капиталом и предприятиями заводовладельцы создали Богословское горнозаводское акционерное общество. В 1908 году Богословское горнозаводское общество вступило в синдикат «Медь», основной целью которого было поддержание высоких цен на медь[35]. Это существенно не повлияло на финансовое положение общества, долги которого продолжали расти. В 1912 году в ходе финансовой реструктуризации заводы Богословского округа перешли под контроль Азовско-Донского банка[12][36].

См. также

Примечания

Комментарии

- ↑ «Железо», изготавливавшееся на предприятиях XVIII—XIX веков (до развития сталеплавильных процессов), представляло собой не чистое железо, а его смесь с оксидами руды, несгоревшего угля и включениями шлака. Такая смесь с меньшим (по сравнению с чугуном) содержанием углерода называлась сыродутным, губчатым или кричным железом. Неметаллические включения после выплавки удалялись путём проковки слитков с помощью молотов[2][3].

- ↑ К 1900 году на первое место на Урале по выплавке меди вышел Выйский завод (54,7 %), Богословский в этом году выплавил 34,5 % уральской меди.

- ↑ По данным Кривощёкова И. Я., в 1760 году 4200 крестьян Чердынского уезда были приписаны к заводам Походяшина[22].

- ↑ По другим данным, заводы были куплены на средства супруги Половцова Надежды Михайловны[32][15].

Источники

- ↑ список объектов культурного наследия: Карпинск

- ↑ Вегман и др., 2004, с. 47—51.

- ↑ Карабасов и др., 2011, с. 45—52.

- 1 2 3 Гаврилов, 2001, с. 85.

- ↑ Ауэрбах, 1882, с. 1—2.

- ↑ Приходы и церкви Екатеринбургской епархии, 1902, с. 301.

- ↑ Кривощёков, 1910, с. 280—281.

- ↑ Павленко, 1962, с. 245—246.

- 1 2 Мозель, 1864, с. 167.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 Гаврилов, 2001, с. 86.

- ↑ Павленко, 1962, с. 246.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гаврилов, 2001, с. 88.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гаврилов, 2001, с. 87.

- ↑ Алексеев, Гаврилов, 2008, с. 386.

- 1 2 Неклюдов, 2013, с. 553.

- 1 2 3 Семёнов-Тян-Шанский, 1914, с. 402.

- ↑ Алексеев, Гаврилов, 2008, с. 465.

- 1 2 Алексеев, 2000, с. 259.

- ↑ Ауэрбах, 1882, с. 6.

- ↑ Попов, 1811, с. 356—357.

- ↑ Алексеев, Гаврилов, 2008, с. 172, 427.

- 1 2 3 Кривощёков, 1910, с. 280.

- ↑ Кривощёков, 1910, с. 282.

- ↑ Семёнов-Тян-Шанский, 1863, с. 285.

- ↑ Чупин, 1873—1876, с. 184.

- ↑ Приходы и церкви Екатеринбургской епархии, 1902, с. 300.

- ↑ ЭСБЕ, 1891, с. 192.

- ↑ МЭСБЕ, 1907, с. 478.

- ↑ Корнилов, 2013, с. 65—66.

- 1 2 Неклюдов, 2013, с. 546—548.

- ↑ Алексеев, 2000, с. 429.

- ↑ Корнилов, 2013, с. 64.

- ↑ Ауэрбах, 1882, с. 3.

- ↑ Корнилов, 2013, с. 4—5.

- ↑ Алексеев, 2000, с. 336.

- ↑ Корнилов, 2013, с. 111—112.

Литература

- Богословский (Турьинский) медеплавильный завод / Гаврилов Д. В. // Металлургические заводы Урала XVII—XX вв. : [арх. 20 октября 2021] : Энциклопедия / глав. ред. В. В. Алексеев. — Екатеринбург : Издательство Академкнига, 2001. — С. 85–89. — 536 с. — 1000 экз. — ISBN 5-93472-057-0.

- Богословский медно-плавильный завод // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1891. — Т. IV. — С. 192—193.

- Богословский завод // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб., 1907. — Т. I. — С. 478.

- Богословский завод // Приходы и церкви Екатеринбургской епархии : Исторический очерк. — Екатеринбург : Братство св. праведного Симеона Верхотурского Чудотворца, типография Ф. К. Хомутова, 1902. — С. 300—302. — 647 с.

- Богословский медеплавильный и золотопромывальный завод // Географическо-статистический словарь Российской империи = Географическо-статистическій словарь Россійской Имперіи : в 5 т. / составитель П. Семёнов при содействии В. Зверинского, Р. Маака, Л. Майкова, Н. Филиппова и И. Бока. — СПб. : Типография «В. Безобразов и Компания», 1863. — Т. I : Аа — Гямъ-Маликъ. — С. 411. — 727 с.

- Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Пермская губерния / составитель Х. И. Мозель. — СПб.: Типография Ф. Персона, 1864. — Т. 2. — 740, 54 с.

- Предприниматели Урала XVII — начала XX века : [арх. 24 ноября 2021] : Справочник / авторы-составители: Е. Г. Неклюдов, Е. Ю. Рукосуев, Е. А. Курлаев, В. П. Микитюк. — Екатеринбург : УрО РАН, 2013. — Вып. 1 : Уральские горнозаводчики / отв. ред. Г. Е. Корнилов. — 128 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-7691-2353-5.

- Россия. Полное географическое описание нашего отечества / под ред. В. П. Семёнова-Тян-Шанского и под общ. руководством П. П. Семёнова-Тян-Шанского и В. И. Ламанского. — СПб. : Издание А. Ф. Девриена, 1914. — Т. 5. Урал и Приуралье. — 669 с.

- Уральская историческая энциклопедия : [арх. 20 октября 2021] / глав. ред. В. В. Алексеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург : Издательство Академкнига; УрО РАН, 2000. — 640 с. — 2000 экз. — ISBN 5-93472-019-8.

- Алексеев В. В., Гаврилов Д. В. Металлургия Урала с древнейших времён до наших дней — М.: Наука, 2008. — 886 с. — 1650 экз. — ISBN 978-5-02-036731-9

- Ауэрбах А. А. Исторический очерк развития горного дела в Богословском округе : доклад А. А. Ауэрбаха, сделанный в Императорском русском техническом обществе 10 апреля 1882 года. — СПб. : Типография братьев Пантелеевых, 1882. — 12 с.

- Вегман Е. Ф., Жеребин Б. Н., Похвиснев А. Н. и др. История металлургического производства // Металлургия чугуна : Учебник для вузов / под ред. Ю. С. Юсфина. — 3-е издание, переработанное и дополненное. — М. : ИКЦ «Академкнига», 2004. — 774 с. — 2000 экз. — ISBN 5-94628-120-8.

- Карабасов Ю. С., Черноусов П. И., Коротченко Н. А., Голубев О. В. Металлургия и время : Энциклопедия : в 6 т. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2011. — Т. 1 : Основы профессии. Древний мир и Раннее средневековье. — 216 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-87623-536-7 (т. 1).

- Кривощёков И. Я. Богословский завод // Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии. — Пермь: Электро-типография Губернского Земства, 1910. — С. 280—286. — 822 с.

- Неклюдов Е. Г. Уральские заводчики во второй половине XIX — начале XX века: владельцы и владения : [арх. 1 ноября 2020] / отв. ред. Г. Е. Корнилов. — Екатеринбург : Институт истории и археологии УрО РАН, 2013. — 660 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-7691-2336-8.

- Павленко Н. И. История металлургии в России XVIII века : Заводы и заводовладельцы / отв. ред. А. А. Новосельский. — М. : Изд-во АН СССР, 1962. — 566 с. — 2000 экз.

- Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному состоянию в отношении к земледелию, многочисленным рудным заводам, промышленности и домоводству, сочинённое по начертанию Императорского Вольного Общества : в 3 т. — СПб. : Императорская типография, 1811. — Т. 1. — 395 с.

- Чупин Н. К. Географический и статистический словарь Пермской губернии. — Пермь : Типография Поповой, 1873—1876. — Т. 1, вып. 1—3: А — И. — 577 с. — (Приложение к «Сборнику Пермского земства»).