Вторжение войск Цинской империи в Горный Алтай

| Вторжение войск Цинской империи в Горный Алтай | |||

|---|---|---|---|

| Основной конфликт: Разгром Цинской империей Джунгарского ханства | |||

| Дата |

1753 — 1763

|

||

| Место | Алтай | ||

| Причина | Территориальный спор | ||

| Итог |

|

||

| Противники | |||

|

|

|||

| Командующие | |||

|

|||

|

|

|||

Вторжение войск Цинской империи в Горный Алтай или Экспансия Цинской империи на Алтае — военный конфликт, основанный на территориальных спорах между алтайскими отоками, Россией и Империей Цин, протекавший с 1753[1] по 1763 годы[2]. Однако Чугучакский протокол, определяющий границы между государствами, был подписан лишь 25 сентября (7 октября) 1864 года в китайском городе Чугучак. Согласно договору, Империя Цин отказалась от всех территориальных притязаний в пользу России.

Ход событий

В ходе разгрома Джунгарии Империя Цин вторглась на территорию Горного Алтая, так как маньчжуры претендовали на все территории Джунгарии. Алтайские отоки не были в подданстве Джунгарского ханства, а лишь зависели так же, как и от России, находясь в положении двоеданцев. В 1754 году на Алтай вошли крупные военные силы под командованием Чулуна, Амурсаны, Цзенгунджаба. Тогда тёлёсы вместе с сойонами построили две крепости по реке Чулышман. В том же году в Канский оток (волость) прибыло войско, численностью не менее двух тысяч человек, которое убило около 400 местных жителей[3].

В конце 1755 - начале 1756 крупные отряды вновь вторглись в Горный Алтай. В Канском отоке произошёл бой, в котором принимал участие зайсан Омбо Мойноков[4]. В условиях зимы и мороза маньчжуры не смогли одержать победу. Весной из Пекина поступил новый указ о повторном наступлении. Цэнгунджабу приказали с имеющимися войсками присоединиться к армии Хадахи. Им предстояло проникнуть вглубь алтайских кочевий и уничтожить улусы князей Гулчухая (Кулчугай), Омбы, Бобоя и других. Маньчжуры не щадили никого: ни детей, ни стариков. Но вскоре вспыхнуло антицинское восстание в Северной Монголии, которое возглавил сам Цэнгунджаб. И в этот раз маньчжуры не смогли достичь своей цели[5].

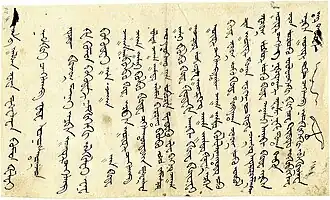

В 1756 году 12 алтайских зайсанов: Омбо Мойноков, Кулчугай, Кутук, Наамкы, Боохол, Черен, Буктуш, Буурут, Каамык, Наамжыл, Измынак и Сайдут обратились с письмом к командующему войсками на Колывано-Кузнецкой укреплённой линии полковнику Францу Францевичу де Гаррига, в котором просили принять в подданство Российской империи[6]. Прием алтайцев осуществлялся сибирскими властями по указу Коллегии иностранных дел "о приеме бывших «зенгорских зайсанов» с их подвластными в подданство России" от 2 мая 1756 года и правительственного указа от 2 июня 1756 года "о включении Горного Алтая в состав России"[7]. Китай требовал выдать перебежчиков, принявших российское подданство, ссылаясь на Буринский договор. Россия отвечала, что договор касается только тех, кто уже имеет подданство договаривающихся стран, а алтайцы не были китайскими подданными, поэтому выдаче не подлежали[8]. А также правительство аргументировало это тем, что алтайцы вообще ни в чьем подданстве не были[9].

Первой Чуйской Волости и Второй Чуйской Волости, возглавляемые зайсанами Телебеком и Ярынаком, не стали подданными России, сохраняя частичную зависимость от неё. В 1757 году они признали зависимость и от Империи Цин, чтобы остановить военные действия. В конце того же года к ним впервые прибыли маньчжурские сборщики алмана, который составлял один соболь с человека[10].

В октябре 1757 году на Алтай по приказу императора Хунли вошли китайские войска для поимки зайсанов Боохола, Наамжила (Намучжара) и других. В этот раз их встретило противодействие России. Но власти оказались в затруднительном положении, так как часть алтайцев возвратилась в горы, где из-за условий местности не было возможности оградить их кочевья от неприятельских вторжений[11].

В начале декабря того же года прибыл на Алтай отряда Чадака, который захватил в плен зайсана Наамжила, демичи Укушека Качаева, и других. Летом 1758 года цинские отряды Чадака вторглись в российские волости: Комляшскую, Кузенскую, Кергешскую. Они пленили местных старшин, а с наступлением холодов покинули территорию Горного Алтая[12].

В 1759 году сибирские власти сообщили в Санкт-Петербург, что для предотвращения цинских вторжений в Горный Алтай и защиты алтайцев, оставшихся в горах после принятия российского подданства, необходимо построить укрепленную военную линию и увеличить численность войск в Южной Сибири[13]. 14 марта 1760 года Сибирский губернатор Фёдор Иванович Соймонов представил в Правительствующий Сенат и Коллегию иностранных дел соображения "О закрытии Колывано-Воскресенских заводов и предупреждении китайцев, а также о двоеданцах". Сенат и Коллегия иностранных дел согласились с мнением сибирского губернатора. Две экспедиции отправились в Алтайские горы, чтобы изучить места для строительства крепостей и редутов от Бухтармы до Телецкого озера[6]. К 1762 году была создана Колывано-Кузнецкая военная линия, протянувшаяся через реку Чарыш (Верхне-Чарышская крепость) и реку Катунь (Катунская крепость) к Бийской крепости, а затем к Кузнецку[13].

Российское правительство хотело дипломатическим путем урегулировать с Династией Цин спорные вопросы о границе на Алтае и подданстве местных жителей. 28 августа 1762 года Екатерина II направила в Китай посольство во главе с графом И.Г. Чернышевым[14].

В феврале 1763 года китайский подданный Чадак с тремя тысячным войском вторгся в российские кочевья алтайцев. Они разгромил кочевья зайсана Кукшина на реке Тенге и старшины Кокояна на реке Куранде. Зайсану Кукшину отрубили голову, а Кокояну удалось бежать. В этом набеге погибло 27 алтайцев из зайсанства Кукшина, а 17 мужчин захватили в плен. У Кокояна убили 10 человек, остальных взяли в плен. Также Чадак разорил кочевья зайсанов Кутука и Наамки[15].

Летом 1763 года Мамыт Кутайгулин, по решению полковника де Гаррига, был направлен в Империю Цин для переговоров о выдаче российских подданных, взятых в плен. Мамыту выдали российский паспорт. В китайском Буэнту-Куту его встретил наместник Кобдинского округа. Но Мамыта задержали на три месяца, ожидая приказа из Пекина. В конце ноября его освободили, а пленных так и не смогли вернуть[16].

В культуре

В 1967 году Иван Васильевич Шодоев издал роман "Грозные годы", посвящённое вторжения Империи Цин в Горный Алтай[17]. В марте 2025 года состоялась премьера спектакля «Кызалаҥду jылдар» («Грозные годы»), который был поставлен по книге Ивана Шодоева[18].

В 2016 году ГТРК "Горный Алтай" выпустила фильм "Ветер времён", рассказывающий о борьбе алтайского народа против Цинского владычества в XVIII веке и добровольном вхождении Алтая в состав России[19].

Примечания

Комментарии

Примечания

- ↑ Самаев Г. П. «ГОРНЫЙ АЛТАЙ В XVII — СЕРЕДИНЕ XIX В.: ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РОССИИ». Стр. 105.

- ↑ Самаев Г. П. «ГОРНЫЙ АЛТАЙ В XVII — СЕРЕДИНЕ XIX В.: ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РОССИИ». Стр. 176.

- ↑ Моисеев В. А. "Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIII в.". Стр. 76.

- ↑ Моисеев В. А. "Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIII в.". Стр. 78-79.

- ↑ Моисеев В. А. "Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIII в.". Стр. 79.

- 1 2 Потапов, Леонид Павлович. Очерки по истории алтайцев. Стр. 180.

- ↑ Двоеданничество в Сибири. XVII — 60-е гг. XIX вв. / О. В. Боронин; Алт. гос. ун-т. Каф. востоковедения, Алт. центр востоковед. исслед. — Барнаул : Азбука, 2002. — 217, [2] с.; 20 см;. Стр. 169.

- ↑ Потапов, Леонид Павлович. Очерки по истории алтайцев. Стр. 179.

- ↑ Двоеданничество в Сибири. XVII — 60-е гг. XIX вв. / О. В. Боронин; Алт. гос. ун-т. Каф. востоковедения, Алт. центр востоковед. исслед. — Барнаул : Азбука, 2002. — 217, [2] с.; 20 см;. Стр. 171-172.

- ↑ Двоеданничество в Сибири. XVII — 60-е гг. XIX вв. / О. В. Боронин; Алт. гос. ун-т. Каф. востоковедения, Алт. центр востоковед. исслед. — Барнаул : Азбука, 2002. — 217, [2] с.; 20 см;. Стр. 171.

- ↑ Моисеев В. А. "Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIII в.". Стр. 99.

- ↑ Алтайцы: Этническая история. Традиционная культура. Современное развитие. редколл. Н.В. Екеев (отв. ред.), Н.М. Екеева, Э.В. Енчинов... Стр. 65.

- 1 2 Двоеданничество в Сибири. XVII — 60-е гг. XIX вв. / О. В. Боронин; Алт. гос. ун-т. Каф. востоковедения, Алт. центр востоковед. исслед. — Барнаул : Азбука, 2002. — 217, [2] с.; 20 см;. Стр. 172.

- ↑ Двоеданничество в Сибири. XVII — 60-е гг. XIX вв. / О. В. Боронин; Алт. гос. ун-т. Каф. востоковедения, Алт. центр востоковед. исслед. — Барнаул : Азбука, 2002. — 217, [2] с.; 20 см;. Стр. 174.

- ↑ Двоеданничество в Сибири. XVII — 60-е гг. XIX вв. / О. В. Боронин; Алт. гос. ун-т. Каф. востоковедения, Алт. центр востоковед. исслед. — Барнаул : Азбука, 2002. — 217, [2] с.; 20 см;. Стр. 173.

- ↑ Самаев Г. П. «ГОРНЫЙ АЛТАЙ В XVII — СЕРЕДИНЕ XIX В.: ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РОССИИ». Стр. 159.

- ↑ Грозные годы.

- ↑ Спектакль Грозные годы.

- ↑ Ветер времён.