Горецкий, Гавриил Иванович

| Гавриил Иванович Горецкий | |

|---|---|

| бел. Гаўрыла Іванавіч Гарэцкі | |

| |

| Дата рождения | 28 марта (10 апреля) 1900 |

| Место рождения | д. Малая Богатьковка Мстиславского уезда Могилёвской губернии |

| Дата смерти | 20 ноября 1988 (88 лет) |

| Место смерти | |

| Страна | |

| Род деятельности | экономист, геолог, географ, демограф, археолог, общественный деятель, лексикограф |

| Научная сфера | четвертичная геология |

| Место работы | |

| Альма-матер | |

| Учёная степень | доктор геолого-минералогических наук |

| Учёное звание | академик АН БССР (1928) |

| Известен как | геолог |

| Награды и премии |

|

Гаври́ла Ива́нович Горе́цкий (28 марта (10 апреля) 1900, деревня Малая Богатьковка Мстиславского уезда — 20 ноября 1988, Минск) — советский и белорусский геолог, географ, экономист, демограф, археолог, общественный деятель[1]; один из учредителей и академик (1928) Белорусской академии наук. Доктор геолого-минералогических наук (1946), заслуженный деятель науки Белорусской ССР.

Биография

.jpg)

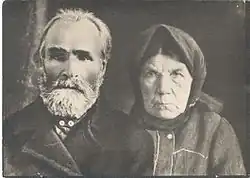

Родился 28 марта (10 апреля) 1900 года в деревне Малая Богатьковка Шамовской волости Мстиславского уезда Могилёвской губернии Российской империи, в семье безграмотных крестьян Ивана Кузьмича и Евфросинии Михайловны, в обычном доме с соломенной крышей. Много помогал родителям в хозяйстве и в целом вырос физически крепким. У «Гурика» (так его хвали в семье) было 3 брата и сестра[2]. Гавриил Иванович был младшим братом классика белорусской литературы Максима Горецкого.

Сначала учился в приходской школе села Славное. В 1914 закончил Раздельское земское училище[3]. Вместе с братом Максимом увлекался литературой и много читал[2]. После учёбы в школе, земском и двуклассном училищах в 1914 году по примеру брата Максима поступил в Горецкое агрономическое училище, которое вскоре было закрыто из-за подпольной революционной деятельности. Это побудило его переехать в Смоленск, где он работал в экономическом отделе Губисполкома регистратором (позже — секретарём-стенографистом). В 1918 году агрономическое училище в Горах было восстановлено и Гавриил смог окончить его, попутно работая стенографистом в Горецком исполкоме[4]. Навыки стенографии ему в жизни ещё на раз помогут.

В 1918 году, когда брат Максим вернулся с войны, в Смоленске они вместе написали русско-белорусский словарь, позже получивший второе издание. Также написал несколько работ по этнографии, фольклору и языкознанию. Затем работал в Уфимским губернском земельном отделе (землемером-агрономом) и учился в Уфимским институте народного образования (1919—1920). В этот период жизни его избрали членом Президиума Государственного лугового фонда Уфимской губернии, а затем — инструктором по социалистическому землеустройству Центрозёма НКЗ РСФСР в Москве[2].

В 1920 году поступил на экономический факультет Тимирязевской (тогда Петровской) сельскохозяйственной академии. Во время учёбы был одним из создателей Белорусской межвузовской ассоциации студентов и сборника «Молодая Беларусь». Вуз окончил в 1924 году, получив специальность агронома. Учился у экономиста, социолога и антрополога Александра Васильевича Чаянова[2]. Также увлекался экономической географией и театром[4].

В академии Гавриил Иванович встретил свою будущую супругу — Парфянович Ларису Иосифовну, с которой поженился в 1923 году. Ещё через год у них появился сын Всеслав, в будущем выступивший создателем Букваря. В 1928 году у молодожёнов появился сын Радим, в будущем — академик АН БССР[2].

Дважды был арестован Государственным политическим управлением (ГПУ) (1920 и 1922)[5]. В обоих случаях это произошло после нелегального пересечения государственной границы: в первый раз (из Литвы) Горецкий нёс с собой литературу на белорусском языке (освобождён через несколько дней)[4], во-второй раз (из Польши), после посещения брата Максима, на него был составлен донос и его задержали за изучение и пропаганду белорусской культуры. После этого планировалось депортировать Гавриила Ивановича в числе интеллигенции на философском пароходе, однако, всё же, после беседы с В. Р. Менжинским, его отпустили, с условием, что он будет заниматься только наукой. Тем не менее Горецкий просидел три недели в СИЗО и потерял сестру Анну, которая попала под трамвай, когда ехала к брату с передачей[2].

После окончания учёбы поступил в аспирантуру там же по направлению «экономическая география». В то же время начал преподавать в Коммунистическом университете меньшинств Запада экономику. Часто ездил в БССР[2].

В 1925 году с семьей переехал в Беларусь, в Горки, где работал доцентом, заведующим кафедрой сельскохозяйственной экономии и экономической географии в Белорусской государственной академии сельского хозяйства (до 1927 года). С 1925 года — член Института белорусской культуры (ИБК), с 1927 года — член президиума и научного совета этого учреждения[6]. В 1926 году ИБК направил Г. Горецкого в командировку в Германию, Польшу и Данию. По образцу Дании Гавриил Иванович мечтал преобразить белорусское сельское хозяйство[7]. Также участвовал в экспедициях на границе России, Беларуси и Украины, где изучал национальный состав и местное население, которое называло себя «тутэйшымі» в противовес принятия какой либо из национальностей. По результатам в том числе его работ проводилась граница между союзными республиками[2]. Также он опубликовал свою первую монографию — «Национальный доход Беларуси», а затем — «Границы Западной Беларуси в Польше», и несколько отчётов, в которых он анализирует состояние и перспективы возрождения народного хозяйства Беларуси[4].

В 1927 году Гаврилу Горецкого назначили директором нового Белорусского научно-исследовательского института сельского и лесного хозяйства[8]. На этой должности он занимался организацией сельскохозяйственной науки и практики. Летом 1927 года Горецкий снова был направлен в командировку в Польшу и Германию. В конце 1928 года 28-летнего директора института выбрали действительным членом Белорусской академии наук, в которую реорганизовали ИБК. Он был самым молодым среди академиков-основателей академии и остаётся до сих пор самым молодым среди избранных академиков. В 1929 Горецкий становится членом ЦИК БССР. В 1930 за разработку вопроса создания Центрального промышленного округа его наградили орденом Трудового Красного Знамени БССР[4].

24 июля 1930 года на волне начавшихся репрессий в отношении белорусских краеведов Гаврила Горецкий был арестован ГПУ по делу Трудовой крестьянской партии, когда возвращался из Минска, прямо на вокзале. Из него выпытывали показания о создании «Союза освобождения Белоруссии», однако он не признавался. 6 декабря в Москве (на Лубянке) лишён звания академика. Осуждён по постановлению коллегии ОГПУ СССР 30 мая 1931 года как руководитель контрреволюционной организации «Трудовая крестьянская партия» к расстрелу. Этот список подписывал И. В. Сталин, однако, по просьбе Н. М. Голодеда, Горецкого Сталин вычеркнул, сказав «Пусть ещё немного поживёт»[2]. За время его содержания под следствием Гавриил Иванович начинает знакомиться с работами по четвертичной геологии Кропоткина и Тутковского. 6 июня 1931 года приговор заменён на 10 лет ППК[9]. Этапирован в Беломорско-Балтийский лагерь.

В 1931—1939 годах работал сначала рабочим картонажной фабрики и помощником младшего техника поисковой партии. Затем — научным сотрудником и инженером-геологом в Беломорско-Балтийском лагере, на строительстве Беломорско-Балтийского канала и связанных с ним гидротехнических сооружений, таких как Туломская ГЭС, Кольский канал, Рыбинский гидроузел, Чебоксарский и другие узлы Волгостроя, Сарпинской оросительной системе и др. В это время его семью поддерживали Якуб Колас и Янка Купала. Освобождён досрочно 5 октября 1934 года, частично реабилитирован[4], однако к семье он смог съездить лишь единожды, в остальное время был вынужден продолжать работу. Из-за этого семья сама переехала к нему, когда он работал в Мурманске.

Снова арестован в октябре 1937 года, через три месяца освобождён. В 1938 году арестован ещё раз. После ареста вышел приказ о доставке для допроса Горецкого в Москву по новому делу, однако в связи со смертью Ежова дело не получило развития. Это спасло его, так как 8 мая 1938 года он был приговорён к расстрелу. Больше года он пробыл в тюрьме, но остался живым[2][10].

В 1939—1942 годах — главный геолог в системе Главпромстроя НКВД и Наркомата обороны (в частности, в 1939—1940 годах — главный геолог Соликамского гидроузла НКВД), с 1942 года — в организациях Гидропроекта НКВД, где работал по 1968 год на должностях от главного геолога до заместителя начальника отдела и главного специалиста отдела инженерной геологии (Дедовск Московской области; жил там с 1956 года), позже — главным консультантом (до 1973 года) и членом учёного совета[4].

Во время войны работал на возведении оборонительных сооружений под предводительством С. Я. Жука (на Рыбинском гидроузле, во Ржеве и Череповце и др.). После участвовал в геолого-инженерных изысканиях и стройках почти всех крупнейших ГЭС в европейской части России и Украины (Горьковская, Куйбышевская, Саратовская, Каневская, Каховская, Цимлянская и др.), каналов (Волго-Донской, Сальский, Азовский и др.), водохранилищ, оросительных и шлюзовых систем[4].

В 1958 году попал в автомобильную катастрофу возле Чугуева, однако смог полностью восстановиться[2].

В 1954 году постановлением Президиума Верховного совета СССР с Гаврилы Горецкого снята судимость, а 22 апреля 1958 года он реабилитирован военным трибуналом Белорусского военного округа[2], и его дело за отсутствием состава преступления прекращено. Несмотря на это, вернуться в родную Беларусь ему не разрешали. В звании академика Академии наук БССР (АН БССР) восстановлен 28 сентября 1965 года, после чего вернулся на малую родину. Спустя несколько лет это было разрешено и его сыну Радиму. Также он способствовал политической реабилитации и восстановлению репутации своего брата Максима, расстрелянного в 1938 году[11][12].

В 1966—1969 годах работал по совместительству старшим научным сотрудником лаборатории геохимических проблем АН БССР. В 1969 году был приглашён на должность сначала научного сотрудника, с 1971 — заведующего сектором палеогеографии антропогена лаборатории геохимических проблем АН БССР (с 1970 года Института геохимии и геофизики АН БССР). В дальнейшем (1978) была выделена лаборатория, названная лабораторией геологии и палеопотамологии антропогена. Привлекает к работе многих известных исследователей — А. С. Махнача, Л. Н. Вознячук и др. Всё это позволило ему провести новую комплексную экспедицию в районе границы БССР, УССР и РСФСР (верховья Днепра), на этот раз — с целью геологического и археологического изучения (стоянки Елисеевичи, Хотылёво, Юдиново и др.). С 1969 года возглавлял созданную им комиссию по антропогену в АН БССР. Также работал в проблемном совете по комплексному изучению земной коры и верхней мантии АН БССР, научном совете по проблемам Полесья, научном совете по инженерной геологии АН СССР, Терминологической комиссии и редколлегии Белорусской советской энциклопедии. С 1985 года — консультант Института геохимии и геофизики АН БССР. Являлся членом научно-технического совета Белорусского научно-исследовательского геологоразведочного института, ряда советов по присуждению учёных степеней, географического общества СССР, МОИП, редколлегии журналов «Инженерная геология» и Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода[4].

Будучи уверенным в необходимости разносторонних и детальных изучений осадочного материала, в лаборатории Горецкий развивал несколько лабораторных направлений исследования — геолого-геоморфологическое, биостратиграфическое (в частности, палинология, палеокарпология, диатомовый и ряд палеонтологических анализов), гранулометрическое, литолого-геохимическое. Являлся одним из основателей белорусской школы геологов-четвертичников[2]. Выступал за сохранение и охрану природной среды и памятников природы.

Скончался 20 ноября 1988 года в Минске после непродолжительной, но тяжёлой болезни[13]. Похоронен на Северном кладбище.

Семья

Сыновья:

- Горецкий, Всеслав Гаврилович — филолог.

- Гарецкий, Радим Гаврилович — геолог[14].

Научная деятельность

Научные исследования были посвящены экономической географии, геологии антропогена (четвертичная геология), инженерной геологии и др. Важным вопросом геологии, которым был занят Гавриил Иванович, была граница неогена и четвертичного периода. Он считал, что её следует проводить по подошве первых ледниковых отложений, то есть первом серьёзном похолодании, приведшем к оледенению[2].

За время работы в Гидропроекте Г. Горецкий стал авторитетным инженером-геологом и геологом-четвертичником. С 1948 года — член Бюро, а в 1967—83 годах — председатель Комиссии АН СССР по изучению четвертичного периода и советской секции INQUA. Им заложены основы новой в СССР отрасли знаний — палеопотамологии, учения о древних реках, отложения которых он изучал при строительстве гидротехнических объектов и описал в обстоятельных монографиях о аллювии больших антропогеновых прарек Русской равнины (1964), о формировании долины реки Волги в антропогене (1966), а также других долин крупных рек (в частности, Камы, Дона и Днепра) и погребённых и сквозных древних долин. Также он изучал переуглубления ледникового происхождения, развитые по периферии и внутри зоны плейстоценовых оледенений, а также перигляциальный и гляциоаллювий. Горецкий раскрывал и практическое значение метода палеопотамологии, например, большие скопления пресных вод в туннельных долинах, а также полезных ископаемых[1]. В 1952 году ему был вручён второй Орден Трудового Красного Знамени за свои инженерно-геологические изыскания[2], в 1971 и 1986 годах — Государственная премия СССР.

Сотрудничал с геологами-четвертичниками, палеонтологами, археологами и другими специалистами в СССР — это помогало сбору полевых материалов при геолого-инженерных изысканиях. Ещё в 30-е годы он обнаружил неолитические стоянки на Кольском полуострове. В 50-е он работал на нижнем Дону и разведал там следы человека, датируемые ранним и поздним палеолитом и неолитом. Участвовал в раскопках крепости Саркел[2].

В 1945 году защитил в Институте геологических наук АН СССР кандидатскую диссертацию по теме «О роли местных географических условий в четвертичной истории (на примере изучения Кольской и Туломской долин на Кольском полуострове)»[15]. Учёный совет сразу присвоил диссертации статус докторской, однако согласно регламенту он должен был иметь более двух оппонентов, поэтому он защитил только кандидатскую. Уже через год он подготовил докторскую диссертацию с названием «Неогеновые и четвертичные отложения района Средней Камы между устьем Вишеры и городом Боровском», защитил в Институте геологических наук АН СССР, 13 мая 1946 года, в этот раз диссертационный совет в полном составе проголосовал «за».

Заместитель академика-секретаря Отделения химических и геологических наук АН БССР. Своим учителем Горецкого считало более 60 исследователей Беларуси (12 из них защищали кандидатские диссертации под его руководством)[4].

Награды и премии

- 1930 — Орден Трудового Красного Знамени БССР

- 1952 — Орден Трудового Красного Знамени

- 1967 — Премия Московского общества испытателей природы

- 1971 — Орден Трудового Красного Знамени

- 1971 — Государственная премия СССР в области науки и техники, за работы по палеопотамологии, строению аллювия и истории великих прарек Русской равнины в антропогене[16]

- 1979 — Орден Октябрьской Революции

- 1986 — Государственная премия Белоруской ССР

Награждён тремя почетными грамотами Президиума Верховного Совета БССР и 14 медалями.

Публикации

Опубликовал более 160 научных работ, в том числе по фольклору, демографии, экономике сельского и лесного хозяйства, археологии. Один из создателей русско-белорусского словаря. В печати появились его статьи и воспоминания о Максиме Горьком, Якубе Коласе, Янке Купале, Максиме Горецком и др[4].

Написал более 80 научных статей по палеопотамалогии и четвертичной геологии Беларуси и издал монографии «Аллювиальная летопись великого Пра-Днепра» (М., 1970), «Особенности палеопотамологии ледниковых областей (на примере Белорусского Понеманья)» (Мн., 1980) и «Палеопотомологические эскизы Палео-Дона и Пра-Дона» (Мн., 1982). Выделил много генераций и типов антропогенового аллювия и палеорек, перигляциальных отложений, ледниково-тектонических структур и подлёдных форм рельефа[17].

С 1966 года в редколлегии журнала «Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода», редактировал журнал «Инженерная геология», Карты четвертичных отложений СССР масштаба 1:2500000, главный редактор Карты четвертичных отложений БССР масштаба 1:500000, председатель Белорусской антропогеновой комиссии, член редакционного совета «Белорусской советской энциклопедии», член редколлегий нескольких энциклопедических изданий и член терминологической комиссии, редактор многих монографий геологов. Был одним из организаторов международного конгресса INQUA в Москве и 1982 году[17]. В 1959 году возглавлял советскую секцию на INQUA. Также участвовал в подготовке и проведении двух Всесоюзных совещаний по краевым ледниковым образованиям (в 1976 (Киев) и 1980 (Львов) годах).

Память

Надгробие Г. И. Горецкого было выполнено из ледникового валуна с барельефом учёного. Позже был создан Музей валунов на площади 6 га, на котором под открытым небом расположено 2 тысячи, свезённых со всей республики, а также средневековые археологические находки[18].

Увековечен на мемориальной доске, расположенной на стене Института геохимии и геофизики НАН Беларуси. Там же проводятся ежегодные конференции в его память[2].

В честь академика названо 13 видов ископаемых растений и животных.

Примечания

- 1 2 М.Ф. Веклич. Г.И. ГОРЕЦКИЙ И ПАЛЕОПОТАМОЛОГИЯ // Литосфера. — 1999. — № 10−11 (99). — С. 29−36. Архивировано 25 января 2022 года.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ЧУБУР А.А. Летописец Великих Пра-рек. Гавриил Иванович Горецкий: тернистый путь белорусского гения // STUDIA INTERNATIONALIA : Материалы VII международной научной конференции. — Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2019. — С. 173–188.

- ↑ Гарецкий Р. Г., Оноприенко В. И. Гавриил Иванович Горецкий. 1900—1988. Киев: Информ.аналит. агентство, 2012. 545 с. (Серия РАН «Научно-биографическая литература»).

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Величкевич Ф. Ю., Зинова Р. А. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (к 100-летию со дня рождения Г.И. Горецкого) // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. — 2001. — № 64. — С. 96−100.

- ↑ Тимошик Л. Выбранные места из переписки Горецкого // Газета «Звязда» № 71 (26679) от 10 апреля 2010 года

- ↑ Радим Горецкий. Гавриил Горецкий — представитель белорусской интеллигенции 20-х годов (недоступная ссылка) // «Беларусь в XX веке». Вып 1. — Мн.: 2002

- ↑ Горецкий Гавриил Иванович. В кн.: Лившиц, В.М., Цыганов, А.Р., Саскевич, П.А. Гордость и слава Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Профессора и выпускники: академики и члены-корреспонденты — Горки: 2017. — С.56-58. ISBN 978-985-467-707-1

- ↑ Горецкий Гавриил // Симон Кандыбович. Разгром национального движения в Беларуси. — Минск: БОО, 2000.— 160 с. ISBN 985-6374-15-4.

- ↑ Репрессированные геологи. Дата обращения: 12 января 2020. Архивировано 6 июля 2019 года.

- ↑ Репрессированные геологи: биогр. материалы / [глав. ред. В. П. Орлов]. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М.; СПб.: ВСЕГЕИ, 1995. — 210 с

- ↑ ГОРЕЦКИЙ Гавриил Иванович // Моряков Л. В. Репрессированные литераторы, ученые, работники просвещения, общественные и культурные деятели Беларуси, 1794—1991. Энц. справочник. В 10 т. Т. 1. — Мн.:, 2003. ISBN 985-6374-04-9.

- ↑ ГОРЕЦКИЙ Гавриил Иванович // Моряков Л. В. Репрессированные литераторы, ученые, работники просвещения, общественные и культурные деятели Беларуси, 1794—1991. Энц. справочник. В 10 т. Т. 3. Кн. 2. — Мн.:, 2003. ISBN 985-6374-04-9.

- ↑ Гавриил Иванович Горецкий (1900-1988) // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. — 1990. — № 59. — С. 170—173. Архивировано 12 ноября 2021 года.

- ↑ Радим Горецкий. Гавриил Горецкий, «Во имя светлых образов». Из писем к родным. Упоминания. Путешествия. Прошлое // Журнал «Дзеяслоў» № 30, 2007-09

- ↑ Гаврила Иванович Горецкий (К 110-летию со дня рождения) // Литосфера. № 1 (32). 2010

- ↑ Государственная премия СССР в области науки и техники за 1971 год // Комсомольская правда. 1971. № 261. 7 ноября. С. 3; Правда. 1971. 7 ноября.

- 1 2 ГОЖИК П.Ф., ЧУГУННЫЙ Ю.Г. Вклад Г.И. Горецкого в развитие четвертичной геологии Украины // Літасфера : ЖУРНАЛ. — 1999. — Вып. 10—11, № 10−11. — С. 6−11. — ISSN 1680-2373.

- ↑ Могила академика Г. И. Горецкого на Северном кладбище Минска

Ссылки

- Горецкий Г. И. и Биобиблиографический указатель — Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН Беларуси

- Библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.