Грузинское царство

| Царство | |

| Грузинское царство | |

|---|---|

груз. საქართველოს სამეფო Сакартвэлос самэпо | |

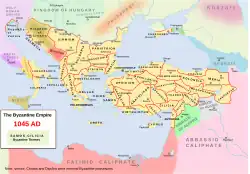

Грузинское царство в конце правления царицы Тамары, 1213 год |

|

| Столица | Кутаиси (до 1122 г.) Тбилиси (после 1122 г.) |

| Язык(и) | грузинский, армянский, иранские языки, абхазский, греческий и тюркские языки |

| Официальный язык | грузинский |

| Религия | православие |

| Площадь | 1213—1245 г. — Более 380 000 км² |

| Население | ок. 2-5 млн. чел. |

| Форма правления | Феодальная монархия |

| Династия | Багратионы |

| Царь (Мепе) | |

| • 1008-1014 | Баграт III (первый) |

| • 1478-1490 | Константин II (последний) |

| История | |

| • 1008 | Объединение царства |

| • 1081—1099 | Владычество сельджуков |

| • 1121—1245 | Золотой век Грузии |

| • 1245—1327 | Монгольское иго |

| • 1334—1386 | Восстановление единого царства |

| • 1386—1403 | Нашествия Тамерлана |

| • 1463—1490 | Распад царства |

Грузинское царство (груз. საქართველოს სამეფო, сакартвэлос самэпо) — средневековое грузинское государство на Кавказе, возникшее после объединения большей части Грузии Багратом III в 1008 году. В период наибольшего расцвета (конец XII — начало XIII века) контролировало территории от Чёрного до Каспийского морей[1]. В XIII веке монголы нанесли Грузии тяжёлый урон, повлёкший за собой раскол государства; позже восемь разрушительных нашествий Тамерлана полностью сокрушили её могущество, приведя к окончательному распаду в конце XV века.

История

В 1008 году Баграт III Багратиони стал первым царём объединённой Грузии.

Вся вторая половина XI века была отмечена постоянными вторжениями турок-сельджуков. В 1071 году они победили объединённую византийскую, армянскую и грузинскую армию в битве при Манцикерте, и значительная часть грузинских земель была завоевана сельджуками.

Давид Строитель и усиление Грузии

Царь Давид IV Строитель унаследовал трон в 1089 году в возрасте 16 лет после отречения своего отца, Георгия II. Сразу после прихода к власти, Давид создал регулярную армию, способную отражать нападения сельджуков, а также поселил в Грузии одно из кипчакских племен, обосновавшееся на Северном Кавказе. Таким образом, у царя Давида IV оказалось под рукой 40 000 кипчакских всадников. Первый крестовый поход в 1096—1099 годах отвлёк силы сельджуков, и в конце 1099 года Давид смог отвоевать почти все грузинские земли, за исключением Тбилиси и Эрети.

В 1103—1105 годах он завоевал Эрети, а между 1110 и 1118 годами — нижнюю Картли и Восточную Армению (Сомхити), в результате чего Тбилиси, оставаясь под контролем сельджуков, стал изолированным анклавом, окружённым со всех сторон Грузией.

В 1121 году Давид смог отразить нападение армии сельджукских эмиров в битве при Дидгори, после чего взял Тбилиси и перенёс туда столицу Грузии. Через три года он также включил в состав царства западный Ширван и северную Армению, став царём Армении и объединив почти всё Закавказье. В его царствование Грузия превратилась в мощное государство. В её границы, кроме собственно грузинской территории, входили также Армения и Ширван.

В то же время царский двор хорошо учитывал положение, создавшееся на пограничном Ближнем Востоке, где господствовала исламская культура, и, в соответствии с этим, выработал политический курс культурного сосуществования между народами. Грузия была христианской страной, она считала себя преемницей Византии, но и мусульмане в Грузии не подвергались гонению. Давид IV с уважением относился к проповедникам ислама, покровительствовал мусульманским купцам, дружил с мусульманскими поэтами и философами, так что в «христианском царстве» Давида IV они жили ничуть не хуже, чем в странах, которыми владели мусульманские государи.

В 1125 году Давид Строитель умер, оставив Грузию в статусе одной из сильнейших региональных держав. Его наследники (Деметре I, Давид V и Георгий III) продолжили усиление и расширение Грузии.

Царица Тамара и Золотой век

Царствование правнучки Давида Строителя, Тамары, представляет собой наивысший подъём влияния Грузии за всю её историю развития. В 1194—1204 годах армия Тамары отразила несколько турецких нападений на юге и юго-востоке и вторглась в занятую турками Южную Армению. Большая часть последней, включая Карин, Эрзинджан и Ван, стала протекторатом Грузии.

После падения Константинополя в 1204 году, Грузии открылся путь к юго-восточным берегам Чёрного моря. Эта территория была населена не только греками, но и армянами, а также племенами грузинского происхождения (лазы). Грузинское войско заняло приморские города: Трапезунд, Лимнию, Самсун, Синоп, Керасунт, Котиору, Гераклею. Образовалась Трапезундская империя, во главе которой стоял воспитанный в Грузии представитель дома Комнинов, свергнутый с императорского престола Византии Алексей Комнин. Трапезундское государство оказалась в сфере влияния Грузии[2].

В 1210 году Закариа Мхаргрдзели предложил царице совершить поход в Иран. Поход оказался особенно успешным: были взяты города Маракд, Тавреж (Тавриз), Мианэ, Зенджан и Казвин. Грузинское войско достигло Ром-Гура, расположенного в самом сердце Ирана, и с богатой добычей вернулось на родину[3].

Монгольское завоевание и распад

В 1220 году монголы, под предводительством Субэдэя, вторглись в Закавказье. Армия грузинского царя Георгия IV Лаши была разбита, но развивать достигнутый успех монголы не стали, так как основной целью этого похода являлся Хорезм. В 1227 году, после сражения при Гарни и битвы под Болниси, Грузия была покорена хорезмшахом Джелал ад-Дином, а начиная с 1230 года — монголами. Восточная Грузия попала в вассальную зависимость от Хулагуидов, но западная осталась независимой под властью побочной ветви Багратионов. Во второй четверти XIV века царю Восточной Грузии Георгию V удалось воспользоваться распадом государства Хулагуидов и взять под контроль Имеретию, что привело к краткосрочному восстановлению единого Грузинского царства. Однако, в 1386 году Грузия была опустошена Тамерланом, что окончательно сокрушило её могущество. Полвека спустя, при царе Вахтанге IV Грузия распалась на четыре государства — Имеретинское, Кахетинское, Картлийское царства и княжество Самцхе-Саатабаго, между которыми сразу же начались распри[1][4].

Цари

- Георгий I — царь (1014—1027);

- Баграт IV — царь (1027—1072);

- Георгий II — царь (1072—1089);

- Давид IV Строитель — царь (1089—1125);

- Деметре I (Дмитрий I) — царь (1125—1154);

- Давид V — царь (1154—1155);

- Деметре I (Дмитрий I) — царь (1155—1156, вторично);

- Георгий III — царь (1156—1184);

- Тамара I Великая — царица (1184—1213, соправительница с 1177);

- Георгий IV Лаша — царь (1213—1223);

- Русудан — царица (1223—1245).

- Давид VI Нарин — царь (под именем Давида VI Младшего), (1245—1259)

- Давид VII Улу — царь (1247—1259), совместно с Давидом VI, узаконен и признан знатью, под именем Давида VII.

Раздел царства (1259—1329 годы)

Цари Восточной Грузии

- Давид VII Улу — (1259—1270),

- Деметре II Самопожертвователь — (1270—1289),

- Вахтанг II — (1289—1293),

- Давид VIII — (1293—1311),

- Вахтанг III — (1298), (1302—1308, вторично)

- Георгий V Блистательный — (1299), (1314—1329, вторично), (1329—1346, Царь объединённой Грузии),

- Георгий VI Малый — (1311—1313),

Цари Западной Грузии

- Давид VI Нарин — (под именем Давида I), (1259—1293)

- Константин I — (1293—1327),

- Михаил I — (1327—1329),

Эриставы Западной Грузии

Объединение Грузии (1329—1490 годы)

- Георгий V Блистательный — (1329—1346),

- Давид IX — (1346—1360),

- Баграт V Великий — (1360—1393),

- Георгий VII — (1393—1407),

- Константин I — (1407—1412),

- Александр I Великий — (1412—1442),

- Вахтанг IV — (1442—1446),

- Георгий VIII — (1446—1466),

- Баграт VI — (1466—1478),

- Александр II — 1478,

- Константин II — (1478—1490)

Примечания

- 1 2 Georgia - Culture, Traditions, Cuisine | Britannica (англ.). www.britannica.com (15 июля 2024). Дата обращения: 16 июля 2024. Архивировано 9 декабря 2019 года.

- ↑ Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии

- ↑ § 3. Дата обращения: 17 февраля 2015. Архивировано из оригинала 17 февраля 2015 года.

- ↑ ГРУЗИЯ • Большая российская энциклопедия - электронная версия. old.bigenc.ru. Дата обращения: 16 июля 2024. Архивировано 15 июня 2024 года.

Литература

- Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших дней)