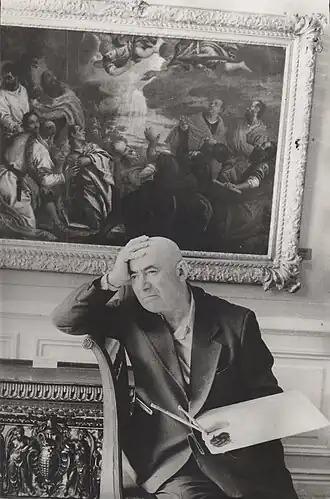

Длугач, Григорий Яковлевич

| Григорий Длугач | |

|---|---|

1979 год | |

| Дата рождения | 9 апреля 1908 |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 12 февраля 1988 (80 лет) |

| Место смерти | |

| Страна | |

| Род деятельности | художник |

| Жанр | пейзаж, портрет, аналитическая копия, аналитическая композиция, абстракция |

| Учёба | Ленинградская Академия Художеств |

Григорий Яковлевич Длугач (9 апреля 1908, Двинск, Витебская губерния — 12 февраля 1988, Ленинград ) — советский живописец, педагог, основатель метода аналитического копирования и руководитель неформального художественного течения (т.н. «эрмитажная школа Длугача»). У Г. Я. Длугача учились несколько поколений ленинградских/петербургских живописцев. Представители третьего поколения учеников позже объединились в известную неформальную арт-группу Эрмитаж.

Биография

Родился 9 апреля 1908 года в Двинске (Даугавпилсе) в бедной многодетной еврейской семье, которая позднее переехала в Вологду. Отец — Янкель-Зелик Файвишевич Длугач, уроженец Двинска, и мать — Михля Вульфовна Бик, родом из Браслава, заключили брак 19 июня 1906 года в Двинске. В 1925 работал чернорабочим на складах Северосоюза, позднее — маляром в артели строителей. С 1929 — учащийся художественного рабочего факультета искусства, по окончании которого в 1932 был принят в Академию художеств на первый курс живописного факультета. Испытал сильное воздействие К. С. Петрова-Водкина, о котором вспоминал с неизменной благодарностью. Те же студенческие годы отмечены интересом к П. Н. Филонову и его школе. Академию не окончил, был отчислен «за формализм». В конце 1930-х начал преподавать в изостудии Дома пионеров. Все годы войны был на фронте. В середине 1950-х начал копировать старых мастеров в Эрмитаже, постепенно вырабатывая оригинальные принципы анализа живописно-пластической формы. Длугач был всецело предан искусству старых мастеров. Считал «Чёрный квадрат» Малевича смертью искусства. В копировании стремился дойти «до мельчайшего атома», на примере которого можно понять, как устроена вся композиция картины. Он выявлял внутреннюю структуру картины, интуитивно находя вертикальные горизонтальные и диагональные линии, пронизывающие картину насквозь: «Только предельная чуткость, соединенная с мастерством и творческим темпераментом, дает цельность работе, где все сказано, где ни прибавить, ни убавить ничего невозможно. Все это есть в произведениях старых мастеров. Я повторял, и буду повторять: нет ни импрессионистов, ни реалистов, ни кубистов, а есть классика»[1].

Со временем появились ученики, и уже в 1960-е сложилась неофициальная «эрмитажная школа» Длугача. На смену традиционной академической практике копирования пришел своеобразный метод аналитического истолкования картины. Среди любимых мастеров Длугача — Тициан, Веронезе, Рубенс, Пуссен, Рембрандт, Ван Дейк, Халс, Рейсдал. Эрмитаж стал для него всем: родным домом, мастерской, аудиторией. Работа в Эрмитаже продолжалась в течение трех десятилетий, до тех пор, пока позволяло здоровье. К концу 1980-х «эрмитажная школа»[2] приобрела характер сильного независимого художественного движения.

Метод Длугача и эрмитажная школа

Живописец и педагог Г.Я. Длугач (1908–1988) известен как автор метода аналитического копирования композиций мастеров классической эпохи в залах Государственного Эрмитажа. Разработанный им метод лёг в основу «эрмитажной школы» — художественного направления, возникшего в Ленинграде в середине 1950-х, сформировавшегося в 1960-х и достигшего расцвета к середине 1980-х годов.

Копирование картин старых мастеров — традиционный и неотъемлемый этап обучения в академической системе художественного образования. Метод аналитического копирования, предложенный Длугачем, принципиально отличается как от традиционного академического копирования, так и от постмодернистской «игры» с классическим искусством.

Основная задача, которую Длугач ставил как перед собой, так и перед учениками, заключалась в выявлении с карандашом или кистью в руке скрытых от зрителя основных композиционных узлов — точек, линий и геометрических форм — безусловно узнаваемых по отношению к копируемой картине и воссоздающих в копии пластический образ из произведения мастера. Предметом исследования становились картины Леонардо, Веронезе, Тициана, Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Хальса, Рейсдаля, Пуссена, Эль-Греко, Делакруа и др.[3]

Ученики Григория Яковлевича сформулировали важнейшие постулаты «эрмитажной школы».

О «методе Длугача»

С. Даниэль : «Убежденный эмпирик, Длугач мало доверял книжной науке. Он верил только в то, что дается собственным опытом. Художественное исследование одной-единственной картины под его руководством могло длиться годами»;

В. Кагарлицкий: «Копируя старых мастеров, ученик обретает пластическое зрение, но никогда не рискует стать маленьким подобием великого учителя, поскольку вышеназванные учителя велики, как природа, и не только не порабощают ученика, а напротив, поддерживают и помогают найти себя»;

Б. Головачев: «Только изображение, воспринимаемое в структурно-динамическом, гравитационном ключе, получает свойство насыщаться временем, т.е. может считаться смыслопорождающим фактором»;

С. Даниэль: «На языке Длугача сущность пластической формы выражалась словом, которое приобрело характер термина: “камень”, что значит — “целое”. Это свойство высшей пластической цельности он находил и учил видеть у Леонардо, Веронезе, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Пуссена, Ван Дейка, Халса, Рейсдала…»;

Б. Головачев: «Практика эрмитажного эксперимента предоставляла возможность относиться к восприятию изображения как к сложному, самоорганизующемуся процессу, разворачивающемуся во времени. Это предполагает возникновение системы “зритель — картина”»;

С. Даниэль: «Его метод был основан на одном очень сильном допущении: в картине мастера нет ничего случайного… По существу, это означает отношение к картине, как к целому миру, что многие готовы признать на словах, но чему лишь немногие следовали на деле».

О задачах, которые ставил Длугач

Ю. Гусев: «Из двух-трех линий, из трех-четырех точек Длугач предлагал сложить начало образа, который взволновал в работе Мастера… Образ — некое цветовое и пластическое пространство, утрамбованное в прямоугольник холста. Образ соотносится с Космосом, а слагается из видимых предметов, контрпредметов, межпредметных пространств»;

А. Бакун: «Поиск внутренних пластических связей, вычленение пластического знака (“иероглифа”), дающего образ — связь пластики с изображением»;

С. Даниэль: «Длугач требовал предельного самоограничения в средствах: несколько линий, не более того… смысл такого самоограничения состоял… в совместном воспитании глаза и руки… речь идет о дисциплине ради выразительности, ради всецело содержательного отношения к любой линии, к любой точке».

Об арсенале изобразительных средств

В. Кагарлицкий: «Эрмитаж научил меня понимать формат как Землю, где любое магматическое образование примет только те очертания и формы, которые ему позволят принять внутриземные давления»;

Б. Головачев: «Одно из ключевых понятий арсенала эрмитажного эксперимента — “пластическое пространство”. Это способность изобразительной плоскости быть полем действия гравитационно-динамических сил, формирующих изображение»;

Ю. Гусев: «Когда в формате всё взаимосвязано и взаимодействует, когда всё взвешено по степени тяжести, по массе, по движению и влиянию, это и есть “замо́к образа”»;

В. Кагарлицкий: «Невидимые линии, ритмически организующие формат и конструирующие в нем образ, обладают поистине магическим свойством фиксировать временную протяженность в изобразительной плоскости и собирать части в целое».

Об этапах развития школы

Б. Головачев: «Из мотивов, побудивших меня прийти в Эрмитаж, далеко не последним был мотив чисто практический — возможность научения. Однако, чем дальше, тем больше он вытеснялся мотивом изучения. И если кто-то возразит, что одно не существует без другого, то столь же правомерно утверждать, что одно другому не тождественно»;

А. Зайцев: «Я бы классифицировал проделанную за три десятилетия работу так: копии, аналитические копии, аналитические интерпретации, алгоритмические интерпретации, интерпретации-циклы — художественными трактовками дающие наиболее полное толкование произведения, взятого за основу».

О значении школы

С. Даниэль: «За годы существования, c середины 60-х по начало 90-х гг. XX века, “эрмитажная школа” накопила богатый опыт аналитической интерпретации классики: картин Тициана, Эль Греко, Веронезе, Рубенса, Рембрандта, Пуссена, Ван Дейка, Халса, Рейсдала и других мастеров. Длительное существование “эрмитажной школы” при сохранении постоянного ядра участников позволяет рассматривать ее как уникальный художественно-познавательный эксперимент»;

А. Бакун : «Теоретик, художник, открывший миру пластические тайны, утраченный язык, которым пользовались старые мастера, оказался ненужным своему времени, своей эпохе… Настанет XXI век. Эрмитаж будет открыт для художников только по понедельникам. Члены группы “Эрмитаж”, так и не принятые в лоно Ленинградского (Питерского) братства художников, покинут залы Эрмитажа сразу же после смерти Г.Я. Длугача, решив заняться собственным творчеством. Это их право выбора. Но работа по изучению «Стариков», начатая Г.Я. Длугачем, продолжается и сегодня»;

В. Кагарлицкий : «Непременным условием правды и глубины художественного образа является чувство высокого, долженствующее быть в душе автора. Это чувство непременно пробуждается длительным и напряженным проникновением в искусство прошлого».

Поколения эрмитажной школы

Эрмитажную школу Длугача прошли несколько поколений ленинградских / петербургских живописцев, в дальнейшем именующих себя «эрмитажниками». Важно понимать, что в истории эрмитажной школы Длугача «поколения» — это, скорее, очередность знакомства учеников с Учителем на разных этапах развития его метода в то или иное десятилетие. Большинство учеников первого, второго и даже частично третьего «поколений» — ровесники — родились в 1937, 1938, 1939 году.

Первое поколение «эрмитажников»: Алексей Гавричков (1937–2003), Дмитрий Фридлянд (г.р. 1939), Леонид Амчиславский (1937–2024), Вацлав Дземяшкевич (г.р. 1938), Леонид Нейфах (1938–2020), Ирина Соколова (г.р. ок. 1937).

Представители первого поколения начали заниматься у Длугача в студии ДПШ в начале 1950-х. По воспоминаниям Д. Фридлянда (в дневниках А. Бакуна), обучая подростков-студийцев, Григорий Яковлевич не слишком углублялся в аналитические изыскания. Тем не менее, юные студийцы дали учителю прозвище «Диагональ», из чего можно заключить, что некоторые основы аналитических построений всё-таки присутствовали. Позже, будучи учениками СХШ, бывшие студийцы во внеурочное время рисовали по заданию Длугача гипсы в Музее слепков при Академии художеств. Серьезное же обучение аналитическому копированию у Длугача они продолжили позже, уже в период студенчества (Академия художеств / ЛВХПУ им. Мухиной).

Второе поколение «эрмитажников»: Александр Зайцев (г.р. 1937), Ярослав Лаврентьев (г.р. 1939), Станислав Мосевич (г.р. 1937), Вадим Кочубеев* (1938–2024).

* Вадим Кочубеев непродолжительно занимался у Длугача в начале 1960-х, затем, после большого перерыва — в конце 1970-х

Ученики второго поколения пришли к Учителю в начале 1960-х, будучи студентами Академии художеств. До Академии они учились в СХШ, где и узнали о Длугаче от одноклассников. Между собой звали Григория Яковлевича «Грек». Именно с учениками второго поколения Длугач начал проводить регулярные занятия непосредственно в залах Эрмитажа. К концу 1960-х наметилась постепенная трансформация метода от аналитического копирования в сторону аналитической интерпретации. Особую роль в этом процессе сыграл А.П. Зайцев со своим альтернативным методом математического исследования картины.

Третье поколение «эрмитажников»: Альберт Бакун (г.р. 1946), Борис Головачев (г.р. 1939), Юрий Гусев (1939–2018), Владимир Кагарлицкий (1939–1993), Сергей Даниэль (г.р. 1949), Александр Даниэль (г.р. 1947), Марк Тумин (1946–2013), Геннадий Матюхин (1937–2012), Вадим Филимонов (г.р. 1947).

Ученики третьего поколения пришли к Учителю в конце 1960-х. В большинстве своем они учились в «Тавриде» (ЛХУ им. Серова), где в это время начали преподавать выпускники Академии художеств А.П. Зайцев, С.П. Мосевич и Я.Я. Лаврентьев (знаменитые представители второго поколения). Для В. Кагарлицкого, Ю. Гусева и Г. Матюхина художественное образование стало вторым, в дополнение к уже полученному высшему, поэтому они оказались ровесниками своих преподавателей и были значительно старше соучеников, поступивших в художественное училище после средней школы (А. Бакун, С. Даниэль, М. Тумин, В. Филимонов). Б. Головачев тоже сначала получил высшее филологическое образование и только потом поступил в ЛВХПУ им. Мухиной. В этом поколении за Григорием Яковлевичем закрепилось прозвище «Старик».

Внутри третьего поколения «эрмитажников» в начале 1970-х сложилось неформальное художественное объединение, позже получившее известность как группа «Эрмитаж» (название группы появилось извне, примерно к 1979 году). Целью объединения стала совместная выставочная деятельность. Но, если не считать «квартирную» выставку 1974 года, художники неформальной группы «Эрмитаж» в период «эпохи застоя» оказались лишены возможности демонстрировать свои работы на официальных ленинградских выставках. Основным способом передачи художественного опыта на время стала педагогическая практика: все члены этого объединения преподавали в разных художественных заведениях. Выставки группы стали вновь возможны только во второй половине 1980-х. C 1988 года группа «Эрмитаж» регулярно участвовала в выставочной жизни Ленинграда, а с начала 1990-х начались и выставки за рубежом (Германия, Израиль, США). Состав группы «Эрмитаж»: Альберт Бакун, Борис Головачев, Юрий Гусев, Владимир Кагарлицкий, Марк Тумин, Сергей Даниэль, Александр Даниэль (с начала 1980-х), Владимир Обатнин (у Длугача не занимался, включён в группу в качестве переводчика в начале 1990-х, перед поездкой в США).

Четвёртое поколение «эрмитажников»: Полина Кочубеева (г.р. 1948), Елена Хисамутдинова (Крылова) (1951–2021) и Ирина Перова (Етоева) (г.р. 1953); Наталья Сапрыкина (г.р. 1943), Рашид Алмаметов (1957–2008), Вера Соколова-Зайцева (г.р. 1959), Владимир Крайнов (г.р. 1960), Александр Рохлин (1954–2024)), Борис Ефремов (г.р. 1955).

Четвёртое поколение было последним, замыкающим историю занятий в Эрмитаже под руководством Г.Я. Длугача. С 1977 года пришли копировать Полина Кочубеева, Елена Хисамутдинова (Крылова) и Ирина Перова (Етоева). К началу 1980-х здоровье Григория Яковлевича ухудшилось, и регулярные занятия в залах Эрмитажа постепенно сошли на нет.

С 1986 года у Григория Яковлевича резко обострилась болезнь глаз, поэтому занятия носили скорее эпизодический характер, но всё-таки продолжались: А.П. Зайцев привел к Г.Я. Длугачу своих учеников из студии Юсуповского дворца — Наталью Сапрыкину, Рашида Алмаметова, Веру Соколову-Зайцеву, Владимира Крайнова, Александра Рохлина. В.К. Кагарлицкий рекомендовал Г.Я. Длугачу Бориса Ефремова, на тот момент выпускника ЛХУ им. Серова и студента ЛВХПУ им. Мухиной.

Занятия оборвала смерть Учителя в феврале 1988 года. Развитие эрмитажной школы продолжается и в настоящее время силами учеников. Картины художников всех поколений эрмитажной школы находятся в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Музее нонконформистского искусства, Государственном музее «Царскосельская коллекция», Музее современного искусства «Эрарта», в отечественных региональных музеях. Работы художников эрмитажной школы представлены также в крупных зарубежных музейных коллекциях.

Основные выставки

- 1989 — «От неофициального искусства к перестройке», Ленинград

- 1998 — «Неклассическая классика», Государственный Эрмитаж

- 1998 — «Круги от камня», ЦВЗ «Манеж», Санкт-Петербург

Расположение работ

- Государственный Эрмитаж;

- Государственный музей «Царскосельская коллекция»;

- Частные собрания и галереи России.

Примечания

- ↑ Неклассическая классика: Три поколения учеников «эрмитажной школы» Г. Я. Дуглача. Архивировано из оригинала 28 февраля 2004 года.

- ↑ Даниэль С. М. Искусство как герменевтическая практика / С. М. Даниэль // Неклассическая классика: Три поколения «Эрмитажной школы» Г. Я. Длугача. Каталог выставки. – СПб: Государственный Эрмитаж.. — 1998. — С. 8.

- ↑ Эрмитажный эксперимент о методе аналитического копирования произведений старых мастеров в контексте смены познавательной парадигмы - Борис Головачев. — 2021.

Литература

- Даниэль С. М. Сети для Протея (Памяти Григория Яковлевича Длугача) // Даугава. — 1989. — № 7. — С. 113—121.

- Даниэль С. М. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве / Рос. ин-т истории искусств. — СПб.: Искусство-СПБ, 2002 (Серия: Территория культуры: искусствознание). — 302, [1] с., [20] л. ил. — ISBN 5-210-01551-3

- Евгеньев М. Неклассическая классика / М. Евгеньев // Новый мир искусства (НоМИ). — 1998, № 5. — C. 55.

- Зайцев А. П. Графика и литература. ЦЭЮЯ / А. П. Зайцев. — СПб: 2010. — 352 с.

- Кошкина О. Ю. «Портрет Диего де Вильямайора» Хуана Пантохи де ла Круса: аналитическая интерпретация картины представителями группы «Эрмитаж» / О. Ю. Кошкина // Научные труды (Институт имени И. Е. Репина). — 2016. — Выпуск 39 «Вопросы теории культуры». — С. 275—290.

- Кошкина О. Ю. «Маленькие книжечки» Александра Зайцева: ритмическое противостояние поэтических строк миру линий / О. Ю. Кошкина // Пушкинские чтения — 2016. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст. Материалы XXI международной научной конференции. — СПб: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2016. — С. 168—175.

- Кошкина О. Ю. Марк Тумин: прямая речь художника / О. Ю. Кошкина // Петербургские искусствоведческие тетради. Выпуск 43. — СПб: АИС, 2017. — С. 17-31.

- Кошкина О. Ю. Пейзаж Марка Тумина: картины деревенской жизни / О. Ю. Кошкина // Петербургские искусствоведческие тетради. Выпуск 40. — СПб: АИС, 2016. — С. 20-29. Неклассическая классика: Три поколения «Эрмитажной школы» Г. Я. Длугача. Каталог выставки. — СПб: Государственный Эрмитаж, 1998. — 32 с.

- Санкт-Петербург, энциклопедия. Творческое объединение «Эрмитаж».

- Скобкина Л. Герои ленинградской культуры. 1950—1980-е гг. / Сост. Л. Скобкина. — СПб: Центральный выставочный зал «Манеж», 2005. — 256 с.