Список драгунских полков русской армии

.jpg)

.jpg)

«Военная энциклопедия»

1818 год.

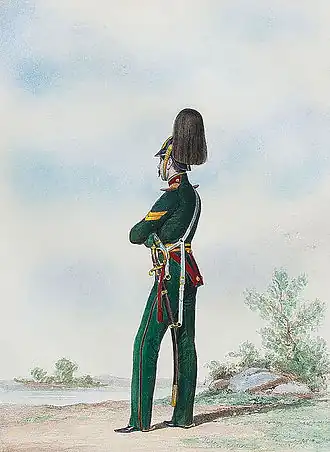

2) Рядовой 8-го Драгунского Смоленского Императора Александра III полка

3) Рядовой 9-го Драгунского Елисаветградского полка. 1897 г.[4]

Список русских драгунских полков — список драгунских формирований (полк, воинская часть) в Русском войске и гвардии, армии Российской империи.

История

В России в царский и имперский периоды драгунские полки были организованы в ходе военной реформы проводимой царём Михаилом Фёдоровичем, в ходе которой создавались формирования по принципу принятому в западноевропейских монархиях (полки иноземного строя). В 1631 году был создан первый драгунский полк набранный из навербованных иностранцев (германцев, шведов, голландцев и англичан) и русских охочих людей, в 1632 году этот драгунский полк находился в войске главнокомандующего М. Б. Шеина, под Смоленском[5]. Через год службы иностранцы покинули Русскую службу, а полк стал пополняться русскими охочими людьми и новокрещёнными из татар. В 1634 году была сделана вторая попытка организации драгунских полков. Были созданы несколько драгунских полков по 1 000 человек личного состава в каждом и с офицерским составом исключительно из числа иностранцев. К концу царствования Алексея Михайловича драгун в Русском войске было уже более 11 000 человек личного состава, и на их вооружении были мушкеты, шпаги, бердыши (или топоры) и короткие пики (копья).

У нашего великого государя, против его государских недругов, рать собирается многая и несчётная, а строения бывает разного:…

многие же тысячи с большими мушкетами, драгунским строем; … куда ни придут, никакие полки против них не стоят. То у нашего великого Государя ратное строение.— Описание Русского войска, данное Козимо Медичи, во Флоренции, стольником И. И. Чемодановым (посол в Венеции), в 1656 году.

[6].

Царь Пётр Алексеевич при создании регулярной армии и флота принял решение о преобладании в кавалерии драгунов. В 1700 году были созданы два драгунских полка в каждом из которых было около 1 500 кавалеристов. На следующий год было создано ещё 12 драгунских полков. При нём же, в коннице появляются отборные нижние чины — конные гренадеры[7]. В 1704 году, по представлению фельдмаршала Огильви, во всех драгунских полевых полках были введены гренадерские роты, по одной на полк[7]. К концу 1708 года в России насчитывалось 36 драгунских полков (Азовский, Астраханский , Белозерский , Вологодский, Ингерманландский , Казанский, Каргопольский, Киевский, Луцкий, Нарвский, Новгородский, Псковский, Пермский Устюжского, Троицкий, Санкт-Петербургский, Тверской, Нижегородский, Рязанский, Ямбургский, и так далее) и один драгунский эскадрон. Под Полтавой, 27 января 1709 год, гренадерские роты были отчислены от драгунских полевых полков и составили три гренадерских полевых полка 10-ротнного состава (преемственные полки): Роппа (13-й драгунский Военного ордена генерал-фельдмаршала графа Миниха), Гавриила Кропотова (11-й драгунский Рижский и 12-й драгунский Стародубовский) и Андрея Кропотова (в 1771 году был расформирован)[7].

При Петре Алексеевиче, позже прозванным «Великий» кроме драгунских полков были учреждены, в столицах и в некоторых больших городах России, команды полицейских драгун, которые просуществовали до 1811 года[5].

В связи с пересмотром тактики кавалерии, в которой был сделан упор на применение холодного оружия в конном строю, к 1763 году количество драгунских полков сократилось до 7.

С приходом XVIII века, из-за повсеместного внедрения линейной тактики, значение драгунов как линейной кавалерии снова возросло. Так к началу Отечественной войны 1812 года в Русской императорской армии насчитывалось 37 драгунских полков. За отличие при ведении боевых действий 13 полков были удостоены наград.

Однако после Отечественной войны императором Александром Первым было начато реформирование кавалерии, в ходе которой многие драгунские формирования были преобразованы в уланские и гусарские.

В 1825 году в Российской императорской армии было только 18 драгунских полков[5].

В 1833 году в Российской империи по инициативе императора Николая Первого был создан Драгунский корпус, который состоял из 8 полков. В каждом из полков было 10 эскадронов (8 драгунских и два пикинёрных). Пикинёры назначались для охраны коноводов[8] и прикрытия флангов и в бою не спешивались. Корпус имел численность в 10 000 человек и располагал 48 орудиями. В пешем порядке бой принимали 6500 человек. Однако в боевых действиях корпус участия не принимал. В 1856 году при реорганизации кавалерии корпус расформировали из рациональных соображений: наличие большой массы лошадей (10 000 голов) в непосредственной близости от спешенных драгунских батальонов и линии огня было признано рискованным[9].

В связи с появлением нарезного оружия в 1863 году кавалерия была сокращена больше чем на половину и была изменена её тактика. Русско-турецкая война 1877—1878 показала преимущества драгунских формирований как мобильной конницы. В 1882 году 14 гусарских и 14 уланских полков были преобразованы в драгунские полки. В 1907 году некоторым из этих полков были возвращены прежние наименования и форма одежды.

В конце XIX века в Российской империи существовали следующие драгунские полки (расписание по кавалерийским дивизиям):

- 1-я кавалерийская дивизия

- 2-я кавалерийская дивизия

- 3-я кавалерийская дивизия

- 4-я кавалерийская дивизия

- 5-я кавалерийская дивизия

- 6-я кавалерийская дивизия

- 16-й драгунский Глуховской Ея Императорского Высочества великой княгини Александры Иосифовны полк

- 17-й драгунский Волынский полк

- 18-й драгунский Клястицкий Его Королевского Высочества великого герцога Гессенского Эрнста Людвига полк

- 7-я кавалерийская дивизия

- 8-я кавалерийская дивизия

- 9-я кавалерийская дивизия

- 10-я кавалерийская дивизия

- 28-й драгунский Новгородский Его Величества короля Вюртембергского полк

- 29-й драгунский Одесский Его Высочества герцога Нассаусского полк

- 30-й драгунский Ингерманландский великого герцога Саксен-Веймарского полк

- 11-я кавалерийская дивизия

- 12-я кавалерийская дивизия

- 13-я кавалерийская дивизия

- 14-я кавалерийская дивизия

- 40-й драгунский Малороссийский полк

- 41-й драгунский Ямбургский Ея Императорского Высочества великой княгини Марии Александровны полк

- 42-й драгунский Митавский Его Королевского Высочества принца Прусского Альберта полк

- Кавказская кавалерийская дивизия

- 15-я кавалерийская дивизия

- 46-й драгунский Переяславский полк

- 47-й драгунский Татарский полк (сформирован 16 июля 1891)

- 48-й драгунский Украинский полк (сформирован 16 июля 1891)

- 1-я отдельная кавалерийская бригада

- 49-й драгунский Архангелогородский полк (сформирован 12 сентября 1895)

- 50-й драгунский Иркутский полк (сформирован 12 сентября 1895)

- 2-я отдельная кавалерийская бригада

- 3-я отдельная кавалерийская бригада

- 53-й драгунский Новоархангельский полк (сформирован 8 сентября 1897)

- 54-й драгунский Новомиргородский полк (сформирован 8 сентября 1897)

- Финский драгунский полк (существовал с 14 мая 1889 по 4 декабря 1901)

- 55-й драгунский Финляндский полк (сформирован 4 декабря 1901)

- Крымский конный дивизион (сформирован 23 ноября 1874; с 31 декабря 1907 — Крымский конный, с 10 октября 1909 — Крымский конный Ея Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк)

На 1893 год по гвардии России числилось два и по армии 50 драгунских полков.

Период после Русско-японской войны 1904-05 гг.

После русско-японской войны 1904-05 годов с целью повышения престижа армейской службы в рамках проводимой военной реформы император Николай II высочайшими приказами (от 6 и 18 декабря 1907 года и от 10 января 1908 года) возвращает исторические наименования бывшим уланским и гусарским полкам, но форма одежды уже становится практически одинаковая во всех полках, за исключением парадной, имеющей характерные отличия.

Накануне Первой мировой войны в Русской императорской армии насчитывался 21 драгунский полк и один в гвардии.

Все полки были расформированы в начале 1918 года.

См. также

Примечания

- ↑ Илл. 1038. Барабанщик Псковского Драгунского полка, 1797-1801. // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению : в 30 т., в 60 кн. / Под ред. А. В. Висковатова. — Т. 08.

- ↑ Илл. 719. Рядовой и Трубач Л.-Гв. Драгунского полка. 1844-1848 // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению / Под ред. А. В. Висковатова. — Paris: Imp. Lemercier, 1861–1862.

- ↑ Илл. 262. Рядовой Драгунского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка. 1848-1855 // Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению / Под ред. А. В. Висковатова. — Paris: Imp. Lemercier, 1861–1862.

- ↑ Илл. 159. Армейские Драгунские полки. 1) Вахмистр 7-го Драгунского Новороссийского Е.И.В. Великого Князя Владимира Александровича полка 2) Рядовой 8-го Драгунского Смоленского Императора Александра III полка 3) Рядовой 9-го Драгунского Елисаветградского полка ( форма служебная) (Приказ по воен. вед. 1897 г. № 47 ) // Иллюстрированное описание перемен в обмундировании и снаряжении войск Императорской Российской армии за 1881–1900 гг.: в 3 т.: в 21 вып.: 187 рис. / Сост. в Техн. ком. Гл. интендантского упр. — СПб.: Картографическое заведение А.Ильина, 1881–1900.

- 1 2 3 Драгуны // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ А. Лопатин, «Москва», М., 1948 год, С. 57.

- 1 2 3 Конно-гренадеры // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.

- ↑ Коноводы, в армии // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Керсновский А. А. «История Русской армии». — М.: Голос, 1993. — Т. 2. — С. 40—43. — 366 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-7117-0059-6.

Литература

- Драгун // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

- Драгуны // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Коноводы, в армии // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Драгуны // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб., 1907—1909.

- Драгуны // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.

- БСЭ, 1972, т. 8, стр. 476-477, статья «Драгуны»

- Humphrey, Vernon W. The Dragoon Concept. // Military Review. — January 1972. — Vol. 52 — No. 1 — P. 17-25 — ISSN 0026-4148. (о попытках возрождения данного рода войск на новой технологической базе в годы Холодной войны)

- Шавенков П. Российская регулярная кавалерия в 1698 – 1917 гг. — Издание 2-е, исправленное и дополненное.