Драккар

Драккар (норв. Drakkar, от древнескандинавского Dreki — «дракон») — узкая парусно-гребная ладья викингов, с высоко поднятыми носом и кормой, отсюда другое название подобного судна — «длинный корабль» (Langskip). В Европе его ещё называют также и Draka/Dreka. В зависимости от языка написание слова может отличаться.

Характеристика

Драккары являлись самыми большими боевыми кораблями и их постройка стала возможной лишь после установления в скандинавских странах власти королей, когда достаточные средства были сосредоточены в одних руках. Длина наиболее крупных драккаров достигала 36 метров. На носу крепилась резная голова дракона (отсюда и название типа корабля), а по бортам располагались щиты. Не каждый корабль с головой дракона на носу был драккаром — голова дракона символизировала высокий статус владельца судна, а сам корабль мог быть любым. При приближении к дружественным землям голова дракона убиралась — по поверьям народов Севера, она могла напугать или разозлить добрых духов. Если викинги желали мира, вождь с носа драккара показывал щит, внутренняя сторона которого была выкрашена в белый цвет. Драккары приводились в движение вёслами и прямоугольным парусом, причём одинаково быстро ходили как под первыми, так и под вторым. Управление осуществлялось при помощи рулевого весла с коротким поперечным румпелем, установленного на правом борту. Большие корабли имели до 35 пар вёсел («Великий Змей», построенный для короля Олафа Трюггвасона зимой 999/1000 года) и развивали скорость до 8—10 узлов, что для кораблей такого класса может считаться выдающимся показателем. Подсчитано, к примеру, что в IX веке флот викингов способен был пройти полторы тысячи километров и достичь устья Сены всего за три недели, покрывая в день более 65 км, тогда как сухопутные войска франков проходили в день всего 20—25 км[1]. Драккары отличались многофункциональностью — корабли использовались для военных действий, перевозок, а также для дальних морских плаваний, которые позволяла совершать конструкция корабля. В частности, на драккарах викинги достигали Исландии, Гренландии и Северной Америки.

Драккары являются более крупными аналогами другого типа военных судов викингов — снеки (snekke). Снеки имели меньший размер и меньшую команду (до 60 человек). Приводились они в движение также прямоугольным парусом, имели до 25—30 пар вёсел, и в открытом море могли развивать скорость 15—20 узлов. На практике викинги чаще пользовались для торговли и путешествий ещё меньшими по размерам кноррами, тихоходными, но гораздо более вместительными из-за значительной осадки. На речном мелководье, однако, кнорры ходить не могли.

Драккары же, в силу своей малой осадки, были удобны для передвижения по рекам и фьордам. По этой же причине драккары зачастую использовались для внезапной высадки войск в атакуемой территории[2]. Низкие борта делали драккар слабо различимым на фоне морских волн, что позволяло сохранять незаметность до последнего момента.

Некоторые драккары, обнаруженные при археологических раскопках и тщательно восстановленные, сохранились до наших дней. Ныне они экспонируются в музеях кораблей викингов в Норвегии и Дании.

Команда

Команда драккара напрямую зависела от размеров корабля. За каждым веслом был закреплен один гребец. Плюс капитан и несколько его помощников. Для викингов драккар был как дом: у каждого было своё место на корабле и своя скамья, где викинг отдыхал и хранил своё имущество. В ходе целенаправленных военных походов на драккарах перевозилось гораздо больше людей. Известны случаи, когда драккары перевозили сравнительно большие отряды (до 100—150 воинов-викингов), однако в этом случае корабли ходили преимущественно в прибрежных водах, а на ночь отряды всегда высаживались на берег.

Постройка

Драккары строились из древесины многих пород, среди которых наиболее важны были ясень, сосна и дуб. Кораблестроители викингов изначально выбирали деревья с естественными изгибами для киля и шпангоутов. Сразу после рубки, не дожидаясь высыхания, дерево расщепляли клиньями пополам, а затем полученные заготовки расщепляли далее, исключительно вдоль волокон. Полученные доски можно было изгибать в широких пределах, не опасаясь за их прочность. Для придания доскам дополнительной гибкости их смачивали водой и держали над огнём. Важнейшим инструментом был плотницкий топор. Считалось, что для постройки корабля было достаточно одного топора, однако применяли и другие инструменты: долота, сверла и пр. Пилы, хотя и были известны скандинавам с VIII века, для постройки кораблей не использовались.

Для обшивки использовались доски, укладывавшиеся внахлёст (т. н. обшивка внакрой, или клинкерная). В зависимости от места постройки и традиций, доски скреплялись с помощью железных гвоздей и заклёпок, деревянными гвоздями или даже «вязались». Затем вся конструкция, точно так же, как и сейчас, конопатилась и смолилась. Таким образом, при движении по воде создавалась воздушная прослойка, что повышало стабильность, устойчивость и скорость движения: чем больше становилась скорость, тем устойчивее и ровнее двигался корабль.

Различные исторические организации пробовали воссоздать тот или иной корабль по оригинальным технологиям. К примеру, «Морской конь из Глендалу» (дат. Havhingsten fra Glendalough), 30-метровый боевой корабль, является практически точной копией корабля «Skuldelev II», построенного в 1042 году в Ирландии и затонувшего в конце XI века в датском фьорде Роскильде (корабль назван в честь поселка Скульделев, неподалёку от которого в 1962 году морские археологи нашли на дне фьорда остатки 5 кораблей). На создание «Морского коня из Глендалу» ушло около 300 дубовых стволов, 7000 железных гвоздей и заклёпок, 600 литров смолы и 2 км канатов[3].

Сегодня реконструкция кораблей викингов стала широко распространенным в Скандинавии увлечением, и на подобных судах там проводятся гонки и регаты. Но частные реконструкторы, как правило, воссоздают корабли, которые по своей конструкции ближе к небольшим кноррам, чем к крупным драккарам, поскольку последние требуют значительных затрат и наличия большой команды гребцов — не менее сотни человек.

Парус

Паруса шились из шерсти — из длинных волос овец североевропейской породы. Ланолин (жировой слой), покрывающий шерсть, защищал в дальнейшем парус от намокания. Эта технология чем-то напоминает технологию производства современного линолеума. Паруса шили прямоугольной и квадратной формы — для лучшего движения при попутном ветре.

На изготовление большого паруса площадью 112 квадратных метров уходило около 200 кг овечьей шерсти и 9 лет работы. Учитывая то, что одна овца давала 1–2,5 кг шерсти в год, готовый парус высоко ценился[4].

Галерея

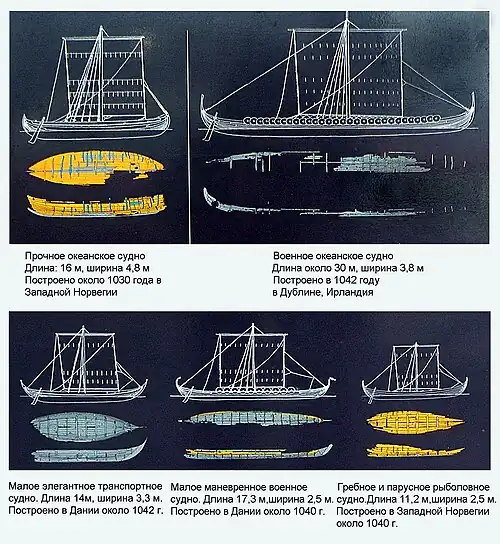

Корабли викингов. Реконструкция внешнего облика по сохранившимся элементам.

Корабли викингов. Реконструкция внешнего облика по сохранившимся элементам.

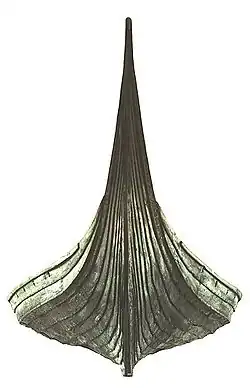

Гокстадский корабль, вид спереди (Музей драккаров, г. Осло).

Гокстадский корабль, вид спереди (Музей драккаров, г. Осло). Остатки небольшого корабля («Скульделев VI»), найденного во фьорде Роскильде.

Остатки небольшого корабля («Скульделев VI»), найденного во фьорде Роскильде..jpg) Реконструированные корабли викингов по обнаруженным во фьорде Роскильде остаткам.

Реконструированные корабли викингов по обнаруженным во фьорде Роскильде остаткам.

См. также

Примечания

- ↑ Браунворт Ларс. Морские волки: История викингов. — М.: ООО «АСТ»; ОГИЗ, 2022. — С. 60.

- ↑ Дракар Архивная копия от 27 июня 2007 на Wayback Machine

- ↑ Vikingeskibsmuseet Roskilde: Boatyard. Дата обращения: 23 февраля 2009. Архивировано из оригинала 5 августа 2009 года.

- ↑ Lise Bender Jørgensen. The Introducion of Sails to Scandinavia: Raw materials, Labour and Land Архивная копия от 27 мая 2017 на Wayback Machine — русский перевод http://engisdottir.livejournal.com/31277.html Архивная копия от 7 ноября 2017 на Wayback Machine, http://engisdottir.livejournal.com/31612.html Архивная копия от 12 августа 2017 на Wayback Machine

Литература

- Йоахим фон Фиркс. Суда викингов / Пер. с нем. А. А. Чебана. — Л.: Судостроение, 1982. — 104 с.: ил.

- Драккары викингов // Военно-исторический альманах «Новый Солдат». — № 107. — Артемовск: ВИК «Ветеран», 2002.