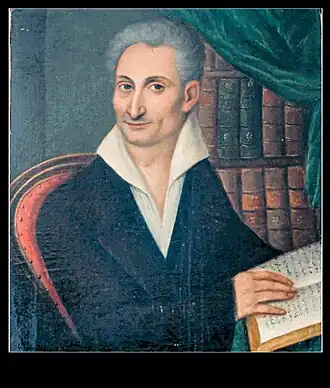

Калвос, Андреас

| Андреас Калвос | |

|---|---|

| греч. Ανδρέας Κάλβος | |

| |

| Имя при рождении | греч. Andréas Ioannídis Kálvos |

| Дата рождения | апрель 1792[1] или 1792[2] |

| Место рождения |

|

| Дата смерти | 3 ноября 1869[3][4] |

| Место смерти |

|

| Гражданство (подданство) | |

| Род деятельности | писатель, драматург, поэт, журналист, переводчик |

| Язык произведений | новогреческий язык |

Андреас Калвос (или Кальвос; греч. Ανδρέας Κάλβος; апрель 1792, остров Закинф — 3 ноября 1869, Лаут) — греческий поэт, один из ранних представителей (совместно с Дионисиосом Соломосом) Ионической школы в греческой литературе.

Ранняя биография. Творчество

Как и Соломос, Калвос родился на острове Закинф, а подростком уехал в Италию учиться, потому что в аристократических кругах Ионических островов было принято получать образование в Италии. В итальянской общественной жизни того периода набирали силы идеи борьбы против национального порабощения, возрождения единого итальянского государства, и юный Калвос подвергся влиянию этих течений. Он подружился с выдающимся итальянским поэтом-революционером Уго Фосколо, сопровождал его в эмиграции в Швейцарии, а позже в Лондоне (за рубежом он зарабатывал на жизнь частными уроками). Вернувшись в Италию в 1820 году, Калвос вошёл в тайную организацию карбонарии, но через год снова был вынужден бежать в Швейцарию. Следя оттуда за событиями Греческой революции, он откликается на них одами и в 1824 году издаёт в Женеве сборник «Лира» («Λύρα»). Через два года в Париже выходит его второй сборник — «Лирика» («Λυρικά»).

Оба сборника содержат по десять од. Их содержание — воспевание свободы, идеалов гражданских качеств, патриотического долга, непримиримость к тиранам и деспотизму, к кабале; размышления о путях революции и её нравственных уроках. Интонация стихов эмоциональная, взволнованная, схожая с романтической, но над поэтикой Калвоса также значительно тяготеют нормы классицизма. Этот просветительский классицизм проявляется в строгой логике мысли, в точности высказываний вплоть до границы эпиграммы, в архаизации языка.

О языке Калвоса стоит сказать отдельно. Хотя по многим признакам (а также формально) его творчество принадлежит к упомянутой Ионической школе, он не был сторонником димотики, которую отстаивали «ионийцы». Его стихи, написанные Кафаревусой с примесью закинфского говора. Можно ли это считать за его убеждения в споре между сторонниками двух вариантов греческого литературного языка, или только за художественное средство, — вопрос сложный: приподнятость, патетичность содержания его гражданской лирики требовала и соответствующей формы (в том числе и лексики). Неслучайно в прологе к сборнику «Лира» он цитирует древнегреческого поэта Пиндара, классика и ярчайшего представителя хоровой (гражданской) лирики античности. К этой лексической сложности добавлялась ещё и усложнённая структура стиха, которую использовал Кальвос (изобретённый им самим размер, близкий к малому сапфическому стихотворению). Через все это поэзии Калвоса трудно воспринимались современниками, они были оценены лишь после его смерти.

Архаичность словаря не затмевает живых, страстных интонаций Калвосового языка. Его оды воспринимаются как один сплошной гимн свободе, призыв к освобождению. Одновременно поэт уделяет внимание не только поиску путей к воле, но и предостерегает соотечественников от возможного коварства великих держав: ведь не только Османская империя, откровенный враг греков, была среди тех, кто решал их судьбу, но также и Великобритания, Королевство Франция, Российская империя, которые были гарантами греческой независимости, тоже имели на Балканах свои интересы (в частности, они не дали согласия на присоединение к Греции таких территорий, как Эпир, Фессалия, Крит; Ионические острова тоже несколько лет ещё оставались под британской короной).

Сквозная для творчества Калвоса тираноборческая тематика характерна как для романтизм (господствующего на то время направления в европейской литературе), так и для классицизма, который тогда уже отжил своё, а формально это творчество якобы более классическая. Однако историки литературы склоняются к мысли, что в этом сплаве классицизма и романтизма, который является характерным и для Соломоса и Калвоса, романтизм все же доминирует и выполняет (как и в некоторых других литературах стран Центральной и Восточной Европы) часть функций Просвещения (которое в полной мере, как отдельная эпоха, не произошло в этих странах).

"Пусть те, кто чувствует тяжелую наглую руку страха, терпят рабство; свобода нуждается в добродетели и отваге".

Конец литературной деятельности. Остальные жизни

Опубликовав сборник «Лирика», Калвос 1826 года едет в революционную Грецию, намереваясь непосредственно принять участие в борьбе. Но вскоре он переезжает в Керкиры (где господствовала британская администрация, а турецкой власти никогда не было; следовательно, не было и революционных событий). Там он преподаёт в Ионическом университете, публикует в местных газетах фельетоны, критические статьи, философские эссе, но не принимает активного участия ни в политической, ни в культурной жизни.

1852 года он неожиданно отправляется в Великобританию, там женится (второй раз); открывает частный женский лицей.

С 1826 года до самой смерти в 1869 году он не опубликовал ни одного поэтического строки. Причины такого внезапного и окончательного разрыва с творчеством называют разные. С одной стороны, должна была сыграть свою роль личная удача Калвоса, человека от природы замкнутого (возможно, в этом отчасти виноваты сложные обстоятельства его детства: родители рано развелись, Андреас остался с отцом, а тот имел авантюрную натуру, и жить с ним было трудно). С другой стороны, большие надежды, с которыми поэт ехал в Греции в эпоху бурных революционных преобразований, не совсем оправдали себя. Национально-освободительная революция победила, но её достижениями в значительной мере воспользовались другие, а на греческий народ ждали большие разочарования. По решению Лондонской конференции (1832) территориальная целостность Греции была очень ограничена, жёстко обусловленная форма правления (монархия), и монарх был «импортирован» — баварский принц Оттон. Демократические преобразования не были осуществлены; многие воспринимали существующий режим как оккупационный. Разочарования в последствиях революции мало тогда общенациональный характер и, в частности, негативно повлияло на развитие художественной литературы (вспомним, что и Соломоса в этот период не закончил ни одного из своих начатых крупных произведений). Неудивительно, что столкновение с такой реальностью не оправдало ожиданий впечатлительного и страстного поэта и привело к его пожизненному молчанию. Андреас умер 3 ноября 1869 года в Лаусе. Его жена умерла в 1888 году. Их похоронили на кладбище церкви Святой Маргариты, Кеддингтон, неподалёку от Лаута.

Примечания

- ↑ Bibliothèque nationale de France Autorités BnF (фр.): платформа открытых данных — 2011.

- 1 2 Kalvos, Andreas // Чешская национальная авторитетная база данных

- ↑ Andreas Ioannidis Kalvos // Encyclopædia Britannica (англ.)

- ↑ Andreas Kalvos // Brockhaus Enzyklopädie (нем.)

Источники

- Андреас Кальвос [биографическая справка] // Новогреческая литература. Антология. Киев: Украинская энциклопедия им. Н. П. Бажана, 2008, с. 12-13.

- «Д. Спатис.» Калвос, Андреас // Краткая литературная энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1966, т. 3, стлб. 318.

- «С. Бы. Ильинская.» Греческая литература // История всемирной литературы. Москва: Наука, 1989, т. 6. 543—544.