Кокандско-ташкентский конфликт (1799)

| Кокандско-ташкентский конфликт | |||

|---|---|---|---|

| Основной конфликт: Кокандо-ташкентские войны | |||

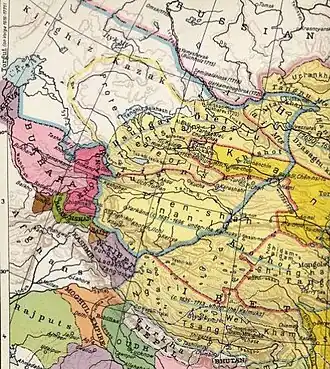

Политическая карта Центральной Азии в 1760 году. | |||

| Дата | 1799 | ||

| Место | Окрестности Ташкента, а также Курама | ||

| Причина | Территориальные споры касаемо Курамы | ||

| Итог | Разгром кокандцев и ходжентцев | ||

| Изменения | |||

| Противники | |||

|

|||

| Командующие | |||

|

|||

| Потери | |||

|

|||

|

|

|||

Кокандско-ташкентский конфликт 1799 года[1], также поход Хан-ходжи на Ташкент[2] — поход кокандского войска под командованием правителя Намангана, а после Ходжента — Хан-ходжи против Ташкента. Поход окончился поражением кокандцев и последующими боевыми действиями в Фергане[3].

Обстановка накануне конфликта

В 1794 году кокандцы вторглись на территорию Ташкентского государства. Советский историк Ю. А. Соколов считает, что один из сильнейших правителей ферганских владений — Нарбута-бий, располагая силами только своего Кокандского владения и стремившийся в то время к утверждению господства над Ферганской долиной, не мог рассчитывать на завоевание Ташкента, военные силы которого были несоразмерно больше[4].

Нарбута-бий планировал ограбить население территорий, по которым пройдут его войска, и, если удастся, захватить значительную территорию ташкентских земель. Однако, войско Нарбута-бия было разбито и бежало, но перед этим кокандцы успели пограбить ряд селений Курамы, а также захватить 200 пленных из числа мирных жителей[5].

Причины конфликта

Местные источники не сообщают мотивы похода кокандцев на Ташкент. По мнению советского историка П. П. Иванова, довольно существенную роль в этом вопросе играла Курама[комм 1], занимавшая посредствующее положение между Ферганой и Ташкентом, и как сообщает Поспелов, уже издавна являвшаяся поводом для различного рода «несогласий» между двумя государствами[1].

Этнический состав населения Курамы был смешанным, с преобладанием казахов. Капитан Андреев, описавший Кураминский район в 1785 году, отмечает, что кураминцы обитают за рекой Чирчик, в числе около 10 тыс. человек, имеют 9 городов и подвластны Нарбуте-бию. Данные капитана Андреева подтверждают более ранние сведения Нур Мухаммада о принадлежности кокандским правителям определённой части Ташкентского района в тот период, когда Ташкентом управляли казахские ханы. При Йунус-ходже Курама также входила в состав Кокандского государства, лишившегося этой территории лишь в результате неудачного похода 1799 года[1].

Однако, П. П. Иванов считает, что разногласия на почве Курамы не могли быть решающим фактором в деле кокандско-ташкентских отношений, хотя и не отрицает роль Курамы. По его словам, более существенное значение имели причины общего порядка. Он пишет, что нельзя обходить молчанием значение города Ташкент, являвшегося значительным торгово-промышленным центром и игравшего в это время крупнейшую посредническую роль в торговле Средней Азии как с Россией, так и с казахскими степными районами[7].

Советский историк Ю. А. Соколов пишет, что кокандцы вторглись в пределы Ташкентского государства в целях захвата Ташкента[5], другой советский историк Р. Н. Набиев, напротив, пишет что кокандское войско было послано с целью рекогносцировки[3].

Боевые действия

Поход Хан-ходжи на Ташкент

Ферганские историки сообщают, что Алим-бий, задумав разграбить Ташкент, направил двух своих военачальников с войсками к Ходженту, которым в это время на правах ханского вассала управлял ишан Хан-ходжа («ходжентский владелец»). Присоединив прибывшие отряды к своим войскам, Хан-ходжа направился, по приказанию Алим-бия, против Ташкента[8].

Имеющиеся сведения о действиях кокандцев за время похода чрезвычайно кратки. Кокандский историк, литератор, географ, просветитель и путешественник Мухаммад Хаким-хан[9] пишет, что, прибыв в Кураму, Хан-ходжа расположился в долине реки Ангрена на отдых, а на следующий день на рассвете кокандцы приблизились к Ташкенту и занялись грабежом окрестных жителей как оседлых, так и кочевых[8].

Йунус-ходжа, узнав о нападении кокандцев, выступил против них с большим войском[8]. Ферганское войско во главе с Хан-ходжой, дойдя до реки Карасу, вступило в генеральное сражение. Кокандцы потерпели поражение. Войско Йунус-ходжи из числа ташкентского городского ополчения и ополчения кочевников наголову разбили кокандцев[10].

В плен было захвачено 70 кокандцев и кокандский полководец Хан-ходжа. После прибытия в Ташкент эта победа была отпразднована, все пленные были публично казнены, а из отрубленых голов казнённых на Чорсу была воздвигнута калла-минара (пирамида)[11].

Последствия

Территориальные изменения

После разгрома кокандцев и ходжентцев, Йунус-ходжа двинулся со своим войском на Кураму и без труда присоединил её к своим владениям. Поспелов и Бурнашев, посетившие в 1800 году город Ташкент, сообщали, что Курама входила в состав Ташкентского государства. В Кураме в это время насчитывалось 10 селений[12].

В кокандских источниках отмечается, что следствием неудачного похода была временная потеря Ходжента, захваченного племенем юз из Ура-Тюбе, а также мятеж Бузрук-ходжи в Чусте. Хроники сообщают, что только после третьего похода Алим-бию удалось подчинить Чуст и казнить непокорного правителя[13].

Таким образом, поход кокандцев направленный против Ташкента в 1799 году, закончился поражением. Результатом этого поражения явилась, как пишет П. П. Иванов, не только потеря Курамы, но и утрата Ходжента, занятого после гибели Хан-ходжи одним из местных правителей[12].

Военно-политическое усиление Ташкента

Ю. А. Соколов пишет, что победа ташкентцев вызвала рост политической активности военных верхов кочевых племён, стремившиеся к вторжению в Кокандское государство и захвату военной добычи. Эти стремления стимулировали создание военно-материальной базы. В Ташкенте было создано собственное литейное производство по изготовлению медных пушек[11].

Подготовка к походу в Фергану

Воодушевившись этой победой, Йунус-ходжа, через некоторое время организовал поход в Фергану с войском, состоявшим главным образом из казахов[14].

Примечания

Комментарии

Источники

- 1 2 3 Иванов, 1939, с. 104.

- ↑ Бейсембиев, 2009, с. 431.

- 1 2 Набиев, 1966, с. 9.

- ↑ Соколов, 1965, с. 89.

- 1 2 Соколов, 1965, с. 90.

- ↑ Бейсембиев, 2009, с. 34.

- ↑ Иванов, 1939, с. 104-105.

- 1 2 3 Иванов, 1939, с. 105.

- ↑ Тулибаева, 2006, с. 168.

- ↑ Соколов, 1965, с. 90-91.

- 1 2 Соколов, 1965, с. 91.

- 1 2 Иванов, 1939, с. 106.

- ↑ Бейсембиев, 2009, с. 243.

- ↑ Набиев, 1966, с. 9-10.

Литература

Книги

- Т. К. Бейсембиев. Кокандская историография. Исследование по источниковедению Средней Азии XVIII-XIX веков. — Алматы: TOO «Print-S», 2009. — 1263 с. — ISBN 9965-482-84-5.

- П. П. Иванов. Казахи и Кокандское ханство (к истории их взаимоотношений в начале XIX в.). — Москва, Ленинград: Записки ИВ АН СССР, 1939. — 93-128 с.

- Р. Н. Набиев. Ташкентское восстание 1847 г. и его социально-экономические предпосылки / отв. ред. М. В. Вахабов. — Ташкент: Издательство «ФАН» Узбекской ССР, 1966. — 80 с.

- Ю. А. Соколов. Ташкент, ташкентцы и Россия / Отв. ред. М. Г. Вахабов. — Ташкент: «Узбекистан», 1965. — 190 с.

Статьи

- Тулибаева Ж.М. Бухарские и кокандские источники по истории казахов и Казахстана // Персоязычные источники по истории казахов и Казахстана XIII-XIX вв.. — Астана: ЕНУ, 2006. — С. 154—180.

Ссылки

- Бейсембиев Т.К. Кокандская историография. Исследование по источниковедению Средней Азии XVIII-XIX веков // Academia.edu

- Иванов П.П. Казахи и Кокандское ханство (к истории их взаимоотношений в начале XIX в.) // Academia.edu

- Набиев Р.Н. Ташкентское восстание 1847 г. и его социально-экономические предпосылки // Academia.edu

- Соколов Ю.А. Ташкент, ташкентцы и Россия // Academia.edu