Летская божница

| Летская божница | |

|---|---|

Владимир Мономах на смертном одре, на заднем плане, вероятно, Летская божница (в представлении В. П. Верещагина, 1896 г.) | |

| 50°20′57″ с. ш. 30°57′11″ в. д. | |

| Тип | Православный храм |

| Страна | Древнерусское государство |

| Местоположение | Борисполь, Киевская область |

| Конфессия | Православие |

| Архитектурный стиль | Древнерусское зодчество |

| Основатель | Владимир Всеволодович Мономах |

| Первое упоминание | 1117 |

| Дата основания | 1117 |

| Строительство | 1117 |

| Состояние | разрушена |

Летская божница (Альтская божница; Борисоглебская церковь «на Льте»; церковь Бориса и Глеба; Мономахова церковь) — небольшая каменная церковь, построенная киевским князем Владимиром Мономахом в 1117 году на месте убийства князя Бориса Владимировича (церковь «на крови»), в честь Бориса и его брата Глеба – первых русских святых. Располагалась «на Льте» — в урочище у истока реки Льто (ныне Ильтица). Впоследствии вокруг церкви возникло поселение, которое в середине XII века возможно имело название Борисов или Борисполь[1] — современный город Борисполь Киевской области. Ещё одно историческое название — Летч. В 1154 году церковь была сожжена половцами, в 1630—1640 годах окончательно разобрана польскими властями, камни пошли на возведение католического костёла в Киеве. Археологически место Летской божницы исследовалось в XIX веке, в 1925 и 1950 годах. Была частью важного в Древней Руси культа почитания святых Бориса и Глеба. Сейчас на месте божницы находится центр Борисполя.

История

.jpg)

Во времена Киевской Руси на пути между Киевом и Переяславлем, где позже возник город Борисполь, находилось урочище, известное в летописях как Льто, Лто, Альто, Алто, Олто. Его значение заключалось в том, что оно располагалось на расстоянии одного дневного перехода от Киева и Переяслава, поэтому путники, следовавшие между этими городами, обычно останавливались там на ночлег. В 1015 году на Альте остановился Борис, сын Владимира Святославича, возвращавшийся из похода на печенегов во главе киевской дружины. В это время пришла весть о смерти Владимира и о том, что старший сын князя Святополк, находившийся в Киеве, провозгласил себя киевским князем. Чтобы устранить соперника в борьбе за трон, Святополк отправил на Альту четырёх вышгородских бояр с приказом убить Бориса. Посланцы ворвались в шатёр Бориса, пронзили его копьями, завернули в ковёр и повезли к Святополку. Узнав, что Борис ещё жив, Святополк отправил к нему двух варягов, которые добили князя. В ходе междоусобной войны Святополка с братом Ярославом Святополк потерял киевский трон, но в 1019 году попытался вернуть его, выступив на Киев с большим печенежским войском. Армия Ярослава преградила ему путь на Альте. Согласно летописи, Ярослав встал на том же месте, где был убит Борис, и, воздев руки к небу, сказал: «Кровь брата моего взывает к тебе, Господи! Отомсти за кровь праведника, как отомстил ты за кровь Авеля, наведя на Каина стон и трепет. Так наведи и на сего». В жестокой битве, «какой ещё не было на Руси», Святополк был полностью разбит, бежал с поля боя и окончательно потерял власть в государстве.

К началу 1070-х годов на местах гибели Бориса и Глеба были построены деревянные церкви, не позднее 1073 г. при церкви Бориса на Альте возник монастырь (Льтец, в научных публикациях — Летский монастырь), которой вскользь упоминается в летописях под 1074 годом, а в 1117 году Владимир Мономах заложил на Альте каменную церковь, которая впоследствии стала известна под названием Летской (Альтской) божницы[2]. Согласно летописям, это была любимая церковь Мономаха из тех, что он построил, в ней же по Лаврентьевской и Никоновской летописям окончилась его жизнь в 1125 году[3]. Существует мнение, что последние восемь лет своей жизни, со времени постройки Летской божницы, Мономах постоянно жил около неё — либо в Летском монастыре[4], либо в городе вокруг церкви, возникшем после её постройки. В этом случае именно на Альте Мономахом было написано его известное «Поучение»[5]. В 1154 году Летская божница была сожжена половцами, после этого упоминания о ней из летописей исчезают[6].

В 1603 году древняя церковь Бориса и Глеба в имении Барышполе на земле Полукняжеской упоминается в документе Киевского Пустынно-Никольского монастыря (которому принадлежала эта земля)[7]. Повторно монахи вспомнили о ней в 1629 году в жалобе на захват их земли Станиславом Жолкевским («церковь опустошена на крове, где княжать русского, именемъ Бориса Владимировича убита, мурована и до сих пор стоитъ»)[8][9].

В 1656 году через Борисполь пролёг путь антиохийского патриарха Макария. Его сын Павел Аллепский записал в дневнике информацию о старой церкви, назвав её церквью святого мученика Глеба. По его словам, её разобрали поляки, использовав остатки в Киеве для строительства костёла[10][11]. Впоследствии этот костёл был идентифицирован в качестве кафедрального собора, стоявшего на киевском Подоле. Его фундамент был найден во время строительства Житнего рынка в 1973 году. Костёл был построен примерно в 1630-1632 годах (по другой версии в 1640), как обнаружили археологи, вместе со строительными материалами от Летской божницы также были использованы остатки Десятинной церкви[12].

В 1660 году монахи Межигорского монастыря получили от царя Алексея Михайловича грамоту на основание монастыря «на крови святого страстотерпца Бориса» на участке берега Альты, принадлежавшего монастырю, в районе села Борисовка (Кондоидовка) неподалеку от Переяслава[8] . Монастырь по неизвестным причинам построен не был, но традицию уважать это место, как место гибели Бориса подхватили (после ликвидации Межигорского монастыря) представители переяславского духовенства — очевидно связь между гибелью Бориса и Борисполем в общественном мнении была к тому времени уже утрачена[13]. В 1839 году там была построена церковь Бориса и Глеба.

В XIX веке при построении в Борисполе церкви Бориса и Глеба были найдены остатки фундаментов из дикого камня. В 1925 на территории этой церкви были проведены раскопки под руководством Валерии Козловской, во время которых были найдены материалы древнерусских времён — обломки красного шифера, шиферные пряслица, керамика и остатки фундамента сооружения из красного песчаника, сопровождавшиеся следами пожара[14][15]. Более тщательные раскопки на месте уже разобранной к тому времени Борисоглебской церкви велись в 1950 году под руководством Михаила Каргера, который нашёл большое количество остатков строительных материалов — бутовую кладку из песчаника, кирпич двух типов, бруски из песчаника, обломки шиферных плит и керамических напольных плиток, фрагменты штукатурки с остатками фресковой росписи, остатки свинцовой крыши, а также обломки бронзового колокола. Следы фундаментных рвов были найдены на незначительном промежутке, исследователь констатировал невозможность определения плана постройки. К югу от остатков церкви был раскопан глубокий ров — по мнению Каргера он ограждал укреплённый двор Мономаха[16][17].

Архитектура

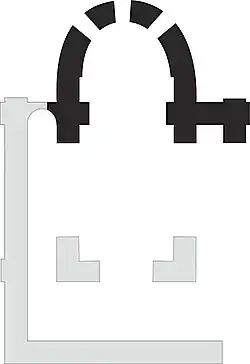

По мнению Каргера, Летская божница представляла собой образец частного, вотчинного строительства из того же ряда, что и Остёрская божница святого Михаила. Хотя часть исследователей датирует эту церковь серединой XII века, Каргер был склонен относить её к деятельности Мономаха. Летская божница, вероятно, походила на Остёрскую, последняя же частично сохранилась до нашего времени и ее план может быть воспроизведён. Она представляла собой одноапсидный двухстолбный храм. Появление таких небольших церквей было новинкой в русской архитектуре начала XII века [19] . Летская божница была последней известной нам древнерусской постройкой, возведённой в технике смешанной кладки (с применением камней) и с «утопленными рядами» — с 1130-х годов применялась техника равнослойной кладки из сплошной плинфы[20].

Алексей Комеч относил Летскую божницу к сооружениям переяславской архитектурной школы конца XI века — середины XII веков. По мнению исследователя, деятельность этой школы является одной из самых ярких страниц истории древнерусской архитектуры. Источником всех малых церквей переяславской школы была, скорее всего, Успенская церковь Мономаха в Переяславле, которая, в свою очередь, копировала Ильинскую церковь в Чернигове. Всего известно 11 зданий этой школы. Помимо церквей она включает такие сооружения как ворота, крепость и каменная баня.

См. также

Примечания

- ↑ Колибенко, 2007, p. 195, 198—199.

- ↑ Мельникова, Петрухин, 2014, p. 81.

- ↑ Колибенко, 2007, p. 183.

- ↑ Іваненко, Колибенко, 2013, p. 209.

- ↑ Колибенко, 2007, p. 199.

- ↑ Колибенко, 2007, p. 184.

- ↑ Колибенко, 2007, p. 190.

- 1 2 Каргер, 1953, p. 16.

- ↑ Колибенко, 2007, p. 189.

- ↑ Каргер, 1953, p. 16, 17.

- ↑ Колибенко, 2007, p. 189, 190.

- ↑ Івакін, 1979, p. 112—114.

- ↑ Колибенко, 2007, p. 185.

- ↑ Каргер, 1953, p. 17.

- ↑ Колибенко, 2007, p. 192, 193.

- ↑ Каргер, 1953, p. 17—19.

- ↑ Колибенко, 2007, p. 193.

- ↑ Каргер, 1953, p. 20.

- ↑ Каргер, 1953, p. 19, 20.

- ↑ Мовчан, 1993, p. 37—38.

Литература

- Івакін Г. Ю. До питання про кам’яну архітектуру пізньосередньовічного Києва // Археологія Києва. Дослідження і матеріали : Збірник наукових праць / Відп. ред. Толочко П. П.. — Киев : Наукова думка, 1979. — С. 107—124.

- Іваненко А. О. Места памяти Переяславщины в истории и современности // Національна та історична пам’ять. Політика пам’яті у культурному просторі : Зб. наук. праць.. — Киев : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. — Вып. 8. — С. 208—216. — 296 с.

- Каргер М. К. «Летская божница» Владимира Мономаха. — КСИИМК. — 1953. — Вып. 49.

- Колибенко О. В. Літописне «Льто» та походження назви міста Борисполя: історико-археологічний та топонімічний аспекти // Історико-географічні дослідження в Україні. — Збірка наукових праць. — Киев : Інститут історії України НАНУ, 2007. — № 10. — С. 181-202.

- Комеч А. И. Архитектура второй половины XI – второй четверти XII века // История русского искусства / Отв. ред. А. И. Комеч. — М. : Северный паломник, 2007. — Т. 1: Искусство Киевской Руси IX — первая четверть XII века. — 664 с. — ISBN 978-5-94431-249-5.

- Махновець Л. Є. Літопис руський / Відп. ред. О. В. Мишанич. — Киев : Дніпро, 1989. — ISBN 5-308-00052-2.

- Древняя Русь в средневековом мире / Под общей ред. Е. А. Мельниковой, В. Я. Петрухина. — М. : Ладомир, 2014. — ISBN 978-5-86218-530-0.

- Мовчан І. І. Давньокиївська околиця / Відп. ред. П. П. Толочко. — Киев : Наукова думка, 1993. — ISBN 5-12-004026-8.

- Павло Халебський. Україна — земля козаків / Упорядник М. Рябий. — Киев : Ярославів вал, 2009. — ISBN 966-579-235-0.

- Раппопорт П. А. Русская архитектура X—XIII вв.. — Л., 1982. — С. 38. — (Свод археологических источников).