Кисты

%252C_Caucasus%252C_1789.jpg)

Кистины, кисты (чечен. кистӀий, ингуш. кистий) — устаревший экзоэтноним нахских народов[1][2][3][4]. Позже под которым обозначались локальные общества, территориально разделенных условно на дальних кистин (чеченцы) и ближних кистин (ингуши)[5][6][7][8][9]. В современности название за собой сохранили чеченцы-кистинцы, компактно проживающие в Панкисском ущелье Кахетинской области Грузии[10][11][12]. В современной вайнахской этнонимии термин «кисты» отсутствует; он известен только некоторым чеченцам как общее грузинское наименование вайнахов[13].

Устаревшие значения:

- Собирательное наименование для всех нахских народов, использовавшееся грузинами (в особенности пшавами и хевсурами) в недавнем прошлом.

- Собирательное наименование для всех нахских народов, использовавшееся некоторыми писателями и исследователями Кавказа (И. А. Гюльденштедт, С. М. Броневский, П. П. Зубов) в XVIII—XIX веках.

История

Одно из наиболее ранних упоминаний о народе «кусты» («кистк») датируется V веком в «Армянской географии» Моисея Хоренского. Данное население С. Т. Еремян локализовал в верховьях реки Аргун, а Б. К. Далгат — в районе реки Армхи. Древние и средневековые источники локализуют кистов, кроме ущелья реки Армхи, также в ущелье реки Ахкарахи[14] - правых притоков реки Терек. В грузинской хронике XIII века кистины упоминаются в числе имён 77 народов и достоверно сопоставляются с чеченцами и ингушами[15].

В русских источниках XVIII в. этноним «кисты» распространяется на всех нахов (И. Гюльденштедт). В западноевропейской литературе XVIII столетия «кистинами» называют преимущественно ингушей[13]. В источниках XIX в. уже упоминаются «дальние кистины» и «ближние кистины». Под ближними подразумеваются жители ущелья р. Армхи — ингушские общества, а под дальними — жители верховьев р. Аргун, то есть чеченцы[16]. В 1920-е годы кистами ошибочно называли ингушей. По-грузински так называют чеченцев и кистин, живущих в Грузии[17]. С нахскими народами данный этноним позже сопоставляли также Ю. С. Гаглоев, Р. Л. Харадзе, А. И. Робакидзе и другие кавказоведы и исследователи[18][19].

Гипотеза возникновения

Когда грузинские, а вслед за ними российские и западноевропейские авторы при описании народов Кавказа употребляли название «кистинцы», «кистины», «кисты», то зачастую это название применяется как к чеченцам, так и ингушам. Проясняя этот вопрос, грузинский ученый А. И. Шавхелишвили отмечал, что кистинцами называли представителей граничещего с Кахетией чеченского общества Кий. По словам ученого — хевсур, отправляясь в Кий, говорил, что он идет в Кийста[20][21]. Возможно, этот термин в прошлом был известен и самим чеченцам. Например, в Харачоевском ущелье находится гора Кисти-Басо[13]. С. М. Броневский, главным образом на основании данных И. А. Гюльденштедта сообщил, что «кисты сами себя называют попеременно кисты, галга, ингуши и одно название вместо другого употребляют», указывая на распространённость термина в ингушской среде[22].

Грузинский царевич Вахушти Багратиони считал кистов выходцами из Джейраха[23]. Согласно Евгению Крупнову, древнее местообитание кистов является река Армхи в горной Ингушетии, известной в грузинских источниках как «Кистетис-Цхали» и «Кистинка» в русских источниках[24].

.jpg)

XVIII—XIX века

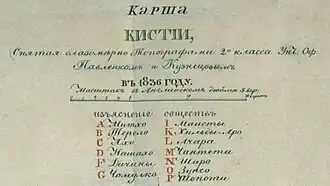

И. А. Гюльденштедт разделял кистин на следующие округа[25]: Округ (Качилик) Ендре и Яхсай; Округ Ахкингурт; Округ Ардахл; Округ Вапи; Округ Ангушт; Округ Шалха (Малый Ангушт); Округ Чечен; Округ Атахи; Округ Кулга, или Дганти; Округ Галгаи; Округ Дшанти; Округ Чабрилло; Округ Шабет; Округ Чишрикакер; Округ Карабулак; Округ Меести; Округ Мереджи; Округ Галашка; Округ Дубан.

В 1795 году при описании народов населявших Россию, Кисты упоминаются следующим образом: Кистенцы, или Кисты, к кистенцам, которые разделяются на разные урочища из коих известно существуют: Чеченцы, Ингушевцы и Карабулаки, они живут, по реке Сунже, и в средних горах Кавказких[26].

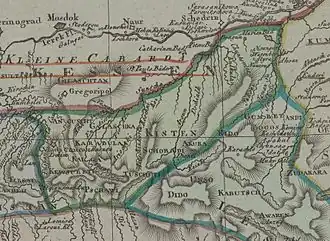

Историк Кавказа С. М. Броневский описал границы кистинских земель так[27]:

Кистинские земли простираются от правого, или восточного, берега Терека, лежащего супротив осетинцев, до левого берега Аксая, по северному скату Кавказа, занимая от юга к северу часть высоких шиферных гор у подошвы снежного хребта, часть известкового хребта, наконец, передовые горы даже до предгорий и до холмистых долин. Граничат к северо- западу с Малой Кабардой, отделяемой Сунжей, и с малой частью Кизлярского уезда, отделяемого Тереком; к западу с Осетией, к югу с высоким снежным хребтом; к востоку с Лезгистаном и с аксаевскими кумыками.

.png)

В 1830-х годах ближних кистинцев насчитывалось 2071 человек (380 семейств)[14]. В 1859 году численность дальних кистин (чеченцев) насчитывала около 188000; ближних кистин(ингушей) — около 1300[28].

.jpg)

Фяппинцы или вяппинцы

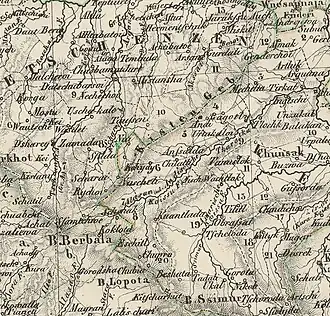

Историческая область, где обитали «кисты» называлась «Кистетия», а также «Кистия» или «Кистиния». Грузинский царевич, историк и географ XVIII века Вахушти Багратиони произвольно локализует её по ущелью реки Армхи (историческая «Кистинка»), то есть в горной Ингушетии[29][30][31].

Граничили на западе с джейраховцами, на востоке с галгаевцами, на юге с Грузией, на севере границы выходили к Тарской долине. Кистинское общество также синонимично называлось «Фяппинским», по названию его составной этнотерриториальной группы — фяппинцев (ингуш. фаьппий), а позднее, во 2-й половине XIX века, стало называться «Мецхальским», по названию селения Мецхал, куда был перенесен языческий каменный фалл общества, коему оные поклонялись.[32].

Гидроним

- Армхи (в переводе с чеченского- Армянская речка) ― река в Джейрахском районе Ингушетии

- Кистинка — река в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети Грузии

Примечания

- ↑ Советская этнография, 1984

- ↑ Шавхелишвили, 1963, с. 38-40.

- ↑ Журнал Министерства народного просвещения. Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. Издательство: Тип. Императорской Академии Наук. СПб. 1860

- ↑ Русскія горы и кавказскіе горцы разсказ. Сергей Максимов· 1866

- ↑ Чулков, Захаров, Колпашников, Саблин, 1785.

- ↑ Charles Vallencey, 1804, с. 13.

- ↑ Johann Christoph Adelung, 1806, с. 444.

- ↑ Статистика 1859 года по тайпам и обществам - Талламаш - Каталог статей - Орамаш. oramash.ru. Дата обращения: 23 января 2023. Архивировано 29 января 2023 года.

- ↑ Паули Густав-Федор Христианович. Этнографическое описание народов России : [арх. 27 сентября 2020] = Description ethnographique des peuples de la Russie. — СПб : Тип. Ф. Беллизард, 1862. — Т. IV. — 310 с.

- ↑ Жданов Ю.А. Энциклопедия культур народов Юга России: Народы Юга России. — Ростов-на-Дону: Северо-Кавказский научный центр высшей школы (СКНЦ ВШ), 2005. — Т. 1. — С. 148.

- ↑ Елфимов В. О. Региональные особенности обычного права (адата) Чеченцев XVXX вв. Crimea.Edu. Дата обращения: 8 марта 2018. Архивировано из оригинала 8 марта 2018 года.

- ↑ Алексей Головлёв. Очерки о Чечне: природа, население, новейшая история. Вектор-С, 2007 — С. 295

- 1 2 3 Волкова, 1973, с. 143.

- 1 2 Жданов, 2005, с. 148.

- ↑ Волкова, 1973, с. 140.

- ↑ Динник, 1905, с. 15.

- ↑ Народы России, 2008, с. 135.

- ↑ Костянтин Рахно. Рахно К. Ю. Культ кабана на белорусско-русском этническом пограничье и его осетинские параллели. Архивировано 4 декабря 2022 года.

- ↑ Далгат, 2008 (1892-1894), с. 47.

- ↑ Шавхелишвили, 1963, с. 40.

- ↑ Лучицкая С. И. ШОЛЛЕ Л. САРАЦИНЫ СЕВЕРА: ИСТОРИЯ БАЛТИЙСКОГО КРЕСТОВОГО ПОХОДА, РАССКАЗАННАЯ В ЛИТЕРАТУРЕ (XIII–XV вв.). Невшатель: Изд-во Альфил, 2019. 545 с., "Средние века" // Средние века. — 2021. — Вып. 4. — С. 187–197. — ISSN 0131-8780. — doi:10.7868/s0131878021040139.

- ↑ Крупнов, 1971, с. 36.

- ↑ Шавхелишвили, 1963, с. 15.

- ↑ Крупнов, 1971, с. 29-30.

- ↑ Гильденштедт, Путешествие по Кавказу. Дата обращения: 23 января 2023. Архивировано 28 марта 2013 года.

- ↑ Повествовательное землеописание. Ч. II. www.prlib.ru. Дата обращения: 3 февраля 2023. Архивировано 3 февраля 2023 года. // Новейшее повествовательное зем-ле описание всех четырех частей света, також статистическое описание Российской Империи, в конце изображение наместнических мундиров. — 1795, гл. XII — С. 107.

- ↑ Броневский Семён Михайлович. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. — М : Тип. С. Селивановского, 1823. — Т. 2. — С. 151. — 310 с.

- ↑ Военные сборники. Статистика обществ.. — Санкт-Петербург: Типография Карла Вульфа, 1859.

- ↑ Вахушти Багратиони, 1904, с. 151.

- ↑ Харадзе, Робакидзе, 1968, с. 18.

- ↑ Крупнов, 1971, с. 29.

- ↑ Харадзе, Робакидзе, 1968, с. 28—29, 36.

Литература

- Charles Vallencey. Collectanea de Rebus Hibernicis (англ.). — Dublin: Graisberry and Campbell, 1804. — Vol. VI. — 480 p.

- Johann Gottfried Eichhorn. Geschichte der Litteratur, von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeiten (нем.). — Göttingen: Bey Vandenhoek und Ruprecht, 1807. — Bd. 6. — 678 S.

- Johann Christoph Adelung. Mithridates, oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater Unser als Sprachprobe in beynahe fünfhundert Sprachen und Mundarten (нем.). — Berlin: In der Vossischen Buchandlung, 1806. — 686 S.

- Sir Richard Phillips. A Geographical View of the World: Embracing the Manners, Customs, and Pursuits, of Every Nation; Founded on the Best Authorities (англ.). — New York: E. Hopkins and W. Reed, 1826. — 406 p.

- Бутков П. Г. Мнение о книге: Славянския древностi // Три древние договора руссов с норвежцами и шведами. — СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1837. — 398 с.

- Вахушти Багратиони. География Грузии / Введение, перевод и примечания М. Г. Джананашвили. — Тифлисъ: Типография К. П. Козловскаго, 1904. — 290 с.

- Динник Н. Я. По Чечне и Дагестану. — 4. — Тифлис: Типография К. П. Козловского, 1905. — С. 15. — 78 с.

- Кавказский край // Военно-статистическое обозрение Российской империи: издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба. — СПб.: Типография Департамента Генерального штаба, 1851. — Т. 16. Ч. 1. — 274 с.

- Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия. — М.: Наука, 1971. — 208 с. — 2800 экз.

- Кушева Е. Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (вторая половина XVI — 30-е годы XVII века) : моногр. / Ред. изд-ва И. У. Будовниц. — Утверждено Институтом истории АН СССР. — М. : Изд-во АН СССР, 1963. — 368, [б/н 4] с. — 1500 экз.

- Ингушетия в политике Российской империи на Кавказе. XIX век. Сборник документов и материалов : [рус.] / Сост., вступ. ст., примеч., указат. и др. М. М. Картоев. — 2-е, исправленное и дополненное. Государственная архивная служба Республики Ингушетия. — Ростов-на-Дону : Южный издательский дом, 2020. — 760 с. — (История Ингушетии: открытый архив). — 1000 экз. — ISBN 978-5-98864-060-8.

- Список горских аулов Кубанской и Терской областей // Сборник статистических сведений о Кавказе / Сост. и ред. Н. И. Воронов, Кавказский отдел Императорского русского географического общества. — Тифлисъ: Типография Главного Управления Наместника Кавказского; типогрфия Меликова и К., 1869. — Т. I. — С. 41—52 (418—429). — 884 с.

- Харадзе Р. Л., Робакидзе А. И. К вопросу о нахской этнонимике // Кавказский этнографический сборник / Отв. ред. А. И. Робакидзе; Академия наук Грузинской ССР. — Тбилиси: Мецниереба, 1968. — Т. II. Очерки этнографии Горной Ингушетии. — 272 с. — 2000 экз.

- Чулков М. Д., Захаров А., Колпашников А. Я., Саблин Н. Я. Историческое описаніе россійской коммерціи при всехъ портахъ и границахъ от древнихъ временъ до ныне настоящаго и всехъ преимущественныхъ узаконеній по оной государя императора Петра Великаго и ныне благополучно царствующей государыни императрицы Екатерины Великія / М. Д. Чулков. — М.: Университетская типография у Н. Новикова, 1785. — Т. II. — 674 с.

- Яновский А. О древней Кавказской Албании // Журнал Министерства народного просвещения. Часть LII. Отд. II.. — СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1846. — С. 161—203. — 785 с.

- Шавхелишвили А. И. Из истории взаимоотношений между грузинским и чечено-ингушским народами. (С древнейших времен до XV века). — Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1963. — 128 с.

- Волкова Н. Г. Глава пятая. Вайнахи // Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа : моногр. / Ответ. ред. Л. И. Лавров. — АН СССР. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. — М. : Наука, Глав. ред. вост. литературы, 1973. — С. 122—174. — 206, [б/н 2] с. — 1600 экз.

- Народы Юга России // Энциклопедия культур народов Юга России / Жданов Ю.А.. — Ростов н/Д.: СКНЦ ВШ, 2005. — Т. 1. — С. 148. — 244 с. — ISBN 5-87872-089-2.

- Народы России: Атлас культур и религий / отв. ред. : Журавский А. В., Казьмина О. Е., Тишков В. А.. — М-во регионального развития Российской Федерации, РАН. — Москва: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. — 256 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-287-00607-5.

- Далгат Б. К. Родовой быт и обычное право чеченцев и ингушей / Подготовка издания и предисловие У. Б. Далгат, ответ. ред. В. А. Тишков. — РАН. Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: ИМЛИ РАН, 2008 (1892-1894). — 382 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-9208-0307-8. (современное переиздание)