Минейная икона

Mинейными иконами (иконами-минеями, иконами-минологиями, менологиями) называют многофигурные изображения святых и праздников, расположенных рядами в соответствии с календарным порядком дней их памяти. Также их называют месячными святцами[2]. Минейные иконы появились в Византии в XI—XII вв. и позже получили распространение в православном мире.

Византия и Балканы

Святые на октябрь.

1055—1056 гг. Австрийская национальная библиотека, Вена. Cod. hist. gr. 6, fol. 3v[3][4].

Возникновение греческих икон-минологий связано с созданием «лицевых миней» (греч. μηναῖα — помесячные) — иллюстрированных церковнослужебных сборников житий на каждый день года. Житийные сборники были отредактированы и унифицированы в конце X века Симеоном Метафрастом, закрепившим за каждым календарным днём своего святого. Самый ранний известный минологий был создан около 982 года для императора Василия II. Жития были проиллюстрированы миниатюрами, выполненными восемью художниками и изображавшими святых и их деяния. Со второй половины XI века каждый том минологий открывался полнолистовым изображением, на котором в несколько рядов были помещены фигуры святых, чьи жития описаны в данном томе[5][6].

Полнолистовые иллюстрации к рукописным минологиям, вероятно, послужили образцом для создания минейных икон. До нашего времени дошли циклы миней XI—XII века, находящиеся в монастыре Святой Екатерины на Синае, древнейшие известные произведения подобного рода. Цикл мог состоять из 12 дощечек, соответствующих месяцам, или четырёх дощечек для времён года. Сохранился также диптих, содержащий фигуры святых на каждый день года, а также композиции, посвящённые праздникам[5].

В XIII—XV веках иконы-минеи, вероятно, не были широко распространены. Можно привести в качестве примера лишь фрагменты иконы XIII века из села Явора предположительно греческой работы, хранящейся в львовском Национальном музее[8].

В этот период монументальные минологические циклы получили распространение на Балканах: в церкви Сорока Мучеников (Велико-Тырново, XIII век)[9] в Высоких Дечанах (XIV век)[10] и в других центрах[11].

Россия

Во второй половине XV века минейные изображения появляются на Руси. К этому периоду относятся фрески церкви Симеона Богоприимца в Зверине монастыре (Великий Новгород, 1468 год). На стены храма помещены поясные фигуры святых в порядке их поминовения по церковному календарю[6].

Самой ранней русской минейной иконой считают святцы на январь из собрания Ф. А. Каликина, ныне хранящиеся в Русском музее. Традиционно её датировали первой половиной XVI века[5]. Однако часть исследователей относят её к XV веку, объединяя её в единый цикл с двумя подобными иконами из Эрмитажа. Эти минеи относятся к архаичному типу, восходящему к византийским иконам XI века. Здесь каждый день представлен одной прямоличной фигурой святого, а праздникам соответствует изображение главного персонажа[6][12].

- Иконы-минеи из собрания Ф. А. Каликина.

Происходят из Данилова монастыря на реке Выг.  Икона-минея на январь. Дерево, темпера. 56 х 40,2 см. XV или XVI век. Русский музей. Санкт-Петербург[13].

Икона-минея на январь. Дерево, темпера. 56 х 40,2 см. XV или XVI век. Русский музей. Санкт-Петербург[13]. Икона-минея на февраль. Дерево, темпера. 56 х 43,5 см. XV или XVI век. Эрмитаж. Санкт-Петербург[14].

Икона-минея на февраль. Дерево, темпера. 56 х 43,5 см. XV или XVI век. Эрмитаж. Санкт-Петербург[14]. Икона-минея на март. Дерево, темпера. 56 х 43 см. XV или XVI век. Эрмитаж. Санкт-Петербург[12].

Икона-минея на март. Дерево, темпера. 56 х 43 см. XV или XVI век. Эрмитаж. Санкт-Петербург[12].

До середины XVI века минейные иконы на Руси оставались редкостью. Подъём интереса к ним связан с канонизацией большого количества русских святых и созданием Великих Четьих миней при митрополите Макарии[16].

Как и в своё время в Византии, на Руси в это время создавались минейные иконы разных типов. Сравнительно редко использовались образы большого размера, отражавшие календарь сразу на несколько месяцев. Их размещали на стенах храма или в киотах на доступном для прихожан месте. Примером такой минеи может служить диптих первой половины XVI века, находящийся ныне в Музее икон в Рекклингхаузене. Чаще использовались комплекты из двенадцати икон на каждый месяц года, которые поочерёдно выкладывали на аналой. Создавались и двусторонние минеи. Это могли быть комплекты из двенадцати икон с сюжетами на полмесяца или из шести икон со святцами на месяц на каждой стороне[16].

Со второй половины XVI века иконография миней усложняется: под одним числом месяца может присутствовать несколько святых или целая сцена, соответствующая непереходящему празднику. К тому же на иконах появились «новые чудотворцы» — русские святые, канонизированные на соборах 1547 и 1549 годов[6].

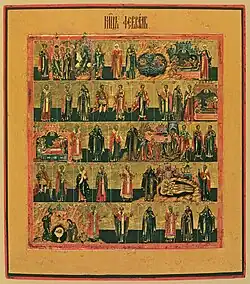

С конца XVII века минеи подверглись своего рода унификации: в Москве гравировали и издавали циклы святцев-образцов на 12 листах, которые затем с большей или меньшей точностью переносились на доски иконописцами. Особенно широко использовались гравюры работы Григория Тепчегорского начала XVIII века. Одновременно получили распространение циклы изображений чудотворных богородичных икон, издававшихся по нескольку гравированных образов на каждом листе. Это привело к возникновению нового иконописного жанра — свода богородичных икон. К концу XVIII века появились иконы, объединявшие изображения минейного и богородичного цикла, а в XIX столетии получили распространение минеи с клеймами богородичного, праздничного и страстного циклов[16].

Кирилл Уланов. Минея на июль. 1698. Дерево, левкас, медь, паволока, темпера. 27 x 25 см. ГТГ, Москва[18].

Кирилл Уланов. Минея на июль. 1698. Дерево, левкас, медь, паволока, темпера. 27 x 25 см. ГТГ, Москва[18]. Икона-минея «Сентябрь», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века. Вологодский музей-заповедник. Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде.[16].

Икона-минея «Сентябрь», со сводом богородичных икон. Вторая половина XVIII века. Вологодский музей-заповедник. Происходит из церкви Иоанна Златоуста в Вологде.[16].

М. Зиновьев, В. Маркичев. Минеи с Воскресением и Страстями Господними. Палех. Вторая половина XIX века. 52,8 × 44,1 см. Государственный музей палехского искусства, Палех[20].

М. Зиновьев, В. Маркичев. Минеи с Воскресением и Страстями Господними. Палех. Вторая половина XIX века. 52,8 × 44,1 см. Государственный музей палехского искусства, Палех[20].

Примечания

- ↑ The Saints and Feasts of the Church Calendar. Web Gallery of Art, searchable fine arts image database. Дата обращения: 25 марта 2025.

- ↑ Икона-минея. Конец ХІХ – начало ХХ в. Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник.

- ↑ Святые на октябрь (Неизвестный автор) | Арт-Портал. art.biblioclub.ru. Дата обращения: 23 марта 2025. Архивировано 23 марта 2025 года.

- ↑ Cod. hist. gr. 6, fol. 3v: Menologium mensis octobris (нем.). ÖNB Digital. Österreichische Nationalbibliothek. Дата обращения: 23 марта 2025. Архивировано 23 марта 2025 года.

- 1 2 3 Пуцко В. Г. Русские минейные иконы XVI в. и их византийские источники // Иконографические новации и традиция в русском искусстве XVI века : Сб. статей памяти В. М. Сорокатого. — М.: Индрик, 2008. — С. 135–143. — 408 с. — ISBN 978-5-85759-468-1.

- 1 2 3 4 Шалина И. А., Сергеев А. Г. Комплекс икон-миней из собрания Ф.А. Каликина: вопросы стиля, иконографии и атрибуции // Страницы отечественного искусства. Сб. ст. по мат. науч. конф.. — СПб.: ГРМ, 2018. — С. 6–27. Архивировано 22 марта 2025 года.

- ↑ Икона Минея. Иконография восточно-христианского искусства. Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. Дата обращения: 23 марта 2025.

- ↑ Истоки православия: древние византийские иконы из музеев Львова. Культурология. Дата обращения: 23 марта 2025. Архивировано 3 декабря 2022 года.

- ↑ Лиляна Мавродинова. Западната част (болг.). Църквата свети четиридесет мъченици. Дата обращения: 24 марта 2025. Архивировано 19 января 2025 года.

- ↑ Freske Kalendar i sabori (серб.). Visoki Dečani Monastery.

- ↑ Petru SOFRAGIU - The menologe in the painting of the pronaos from the church of Dečani monastery (Serbia). analele-stiintifice-teologie-ortodoxa-iasi.ro. Дата обращения: 24 марта 2025.

- 1 2 Икона-минея на март. Государственный Эрмитаж.

- ↑ Иконы России: Святцы на январь. www.iconrussia.ru. Дата обращения: 24 марта 2025.

- ↑ Икона-минея на февраль. Государственный Эрмитаж.

- ↑ Минея на декабрь. Виртуальный Русский музей. Дата обращения: 25 марта 2025.

- 1 2 3 4 Комашко Н. И. Годовой комплект миней XVIII века со сводом богородичных икон из церкви Иоанна Златоуста в Вологде // Историко-культурное наследие Русского Севера: проблемы сохранения и перспективы развития. Материалы научно-практической конференции (г. Вологда, 16-18 октября 2018). — С. 109—124. Архивировано 25 июня 2024 года.

- ↑ Тепчегорский, Григорий Павлович. [Святцы]: Месяц иуний: лубок. Российская национальная библиотека.

- ↑ Кирилл Уланов. Минея на июль. Моя Третьяковка. ГТГ. Дата обращения: 26 марта 2025.

- ↑ Минея на февраль. Середина XIX в. [9182]. www.icon-art.info. Дата обращения: 26 марта 2025. Архивировано 11 декабря 2024 года.

- ↑ Минеи с Воскресением и Страстями Господними. Вторая половина XIX в. - 560 [3303]. www.icon-art.info. Дата обращения: 26 марта 2025.