Манна (государство)

| Историческое государство | |

| Манна | |

|---|---|

Манна |

|

| Столица | Изирту |

| Язык(и) | маннейский язык |

| Религия | политеизм |

| Преемственность | |

| Мидия → | |

Манна (также Маннея, Мана; аккад. Mannai) — древнее государство в северо-западном Иране, существовавшее с X по VII век до н. э. века до н. э. Центр находился к югу от озера Урмия, столицей был город Изирту (район современного Саккеза).

Манна располагалась между Урарту и Ассирией, играя важную роль в региональной политике. Археологические памятники, такие как Хасанлу, Цивийе и Калейчи, свидетельствуют о развитой культуре и социальной структуре.

Точная этнолингвистическая принадлежность маннейцев остаётся предметом научных дискуссий. Анализ личных и географических имён в ассирийских источниках указывают на то, что они говорили на ныне неидентифицированном языке. Некоторые исследователи связывают его с хуррито-урартской языковой семьёй,[1] тогда как другие, опираясь на недавние генетические данные из Хасанлу, предполагают связь с армянским языком или с отдельным неиндоевропейским языком региона.[2] К концу VII века до н. э. Манна была поглощена Мидией. В Библии упоминается как «Минни» (ивр. מנּי).

Этимология названия

Название "Манна" и имя её первого зафиксированного правителя Удаки впервые упоминаются в надписи, датированной 30-м годом правления Салманасара III (828 год до н. э.).[3] Ассирийцы обычно называли Маннею «страной маннтеев»,[4] либо Мана́ш,[5] тогда как урарты называли её землёй Манна.[6]

В описании похода Салманасара III в 16-й год его правления (843 год до н. э.) говорится, что он достиг земли Мунна, находящейся внутри территории Замуи. Однако в хронике не упоминается о военном походе или налогообложении государства Маннея. Возможно, ассирийцам не удалось покорить Маннею, либо они достигли лишь её границы, после чего изменили маршрут и направились в соседнюю страну Аларабия.

В Библии (Иеремия 51:27) Маннея упоминается под именем «Минни», наряду с Араратом и Ашкеназом, как одна из будущих сил, разрушивших Нововавилонское царство. Еврейская энциклопедия отождествляет Минни с Арменией:

Согласно Пешитте и Таргуму Онкелоса, «Минни» в Библии (Иер. 51:27) — это Армения, или, скорее, часть этой страны, так как Арарат также упоминается (Ис. 37:38; 4 Цар. 19:37) как часть Армении.[7][8]

Также возможно, что это связано с одним из регионов древней Армении, например, Манавасеан (Минниас).[9][10] Вместе с Араратом это, вероятно, тот же самый Минни, что упоминается в ассирийских источниках,[11] и соответствует Маннее. Некоторые исследователи высказывали гипотезу, что название «Армения» могло происходить от фразы «ḪAR Minni», означающей «горы Минни».

Расположение

Царство Манна находилось к востоку и югу от озера Урмия.[12] Раскопки, начатые в 1956 году, привели к открытию крепости Цивийе и связанных с ним укреплённых поселений, включая город Хасанлу, ранее считавшийся возможным маннейским центром. Более поздние исследования другого объекта, связанного с Цивийе, археологический памятник Калейчи, позволили отнести его к маннейцам на основании найденной на месте стелы с этим топонимом.

После нескольких поражений от скифов и ассирийцев, остатки населения Маннеи были ассимилированы народом матиенов, и регион стал известен под названием Матиена.[13][14] Позднее эта территория была присоединена к Мидийскому царству около 609 года до н. э.

Язык и этническая принадлежность

Согласно анализу топонимов и личных имён, зафиксированных в ассирийских и урартских текстах, маннейцы — особенно правящий слой — вероятно, говорили на изолированном языке, не принадлежащем ни к семитской, ни к индоевропейской группам. Существует гипотеза о его родстве с урартским. [1] Однако недавние генетические исследования останков из Хасанлу-Тепе побудили учёных выдвинуть гипотезу о присутствии в этом регионе индоевропейского населения, возможно связанного с носителями языка, родственного армянскому.[2]

Согласно «Энциклопедии Ираника»:[15]

Маннейцы были хурритской группой с небольшим касситским компонентом. Вряд ли в Маннее существовало этнолингвистическое единство. Как и другие народы Иранского нагорья, маннейцы подвергались всё более усиливающемуся влиянию иранских (то есть индоевропейских) племён. Анализ антропонимов и топонимов, предложенный Бёмeром, нуждается в корректировке и дополнении. Меликишвили (1949, с. 60) пытался ограничить иранское присутствие в Маннее её периферией, указывая, что как Даиукку (см. также Schmitt, 1973), так и Багдатти действовали на окраинах страны, однако это неточно, так как имена двух ранних маннейских правителей — Удаки и Аза — могут быть интерпретированы как древнеиранские.

По мнению Роберта Х. Дайсона-младшего:[16]

Маннейцы — малоизученный народ, родственный по языку урартам и хурритам северной Месопотамии, обитавший на юго-восточном побережье озера Урмия и в горных районах к югу от него.

Генетические исследования также внесли вклад в дискуссию об этногенезе и языковой принадлежности населения, связанного с Маннеей. Исследование 2022 года под руководством Лазаридиса и др. выявило, что у индивидов из Хасанлу присутствовали Y-хромосомные гаплогруппы, такие как R-M12149 (ветвь R1b), связанные с Ямной степной родословной, при этом отсутствовали субклады R1a, например R-Z93, обычно ассоциируемые с ранними индо-иранскими группами. Это указывает на наличие степного компонента в генетике, но отличного от собственно индо-иранцев. В том же исследовании были выявлены генетические параллели между Хасанлу и популяциями Армянского нагорья бронзового века, что позволяет предположить, что население могло говорить либо на языке, родственном армянскому, либо на отдельном неиндоевропейском языке.[17]

Эти выводы подтверждаются археологическими параллелями между Хасанлу и культурой Триалети-Ванадзор (ок. 2400–1500 гг. до н. э.), которую часто связывают с ранним протоармянским горизонтом.[18][19][20] Обе культуры демонстрируют наличие степной компоненты и сходства в материальной культуре. Генетический анализ позволяет рассматривать регионы Маннеи и Хасанлу как контактные зоны между степными и местными группами населения, при этом Хасанлу, возможно, играл роль в формировании протоармянской культуры. Армянский язык, как отдельная ветвь индоевропейской семьи, имеет ряд общих черт с греческим, что указывает на зону контакта в пределах Ямной культурной сферы. Дональд Риндж и Тэнди Уорноу предполагают, что праармянский выделился в самостоятельную подгруппу после 2500 года до н. э.[21] Дэвид Энтони относит разделение праармянского языка к около 2800 году до н. э.[22] Хотя точная языковая принадлежность остаётся предметом дискуссий, археологические и генетические данные позволяют предположить, что как Хасанлу, так и Манна могли сыграть роль в этногенезе армян.

История

От самих маннеев надписей не дошло, археологически их страна плохо исследована. Сведения — главным образом из надписей ассирийских и урартских царей, похваляющихся своими победами над этой страной. Впервые упоминается как объект похода ассирийского царя Салманасара III, который в 843 до н. э. вторгся в эту страну и разрушил её столицу Изирту. На следующий год он уже взимает с маннеев дань. При его преемнике Шамши-Ададе V вновь упоминаются войны с маннеями и мидийцами.

В то же время Манна начинает подвергаться вторжениям с севера, со стороны Урарту, о чём свидетельствует надпись царя Урарту Ишпуини (824—805 до н. э.) о том, как он с 106 боевыми колесницами, 10 000 всадниками и 22 000 пехотинцами выступил против области Парсуаш и маннейского города Меишта. Сын Ишпуини Менуа (805—785 до н. э.) тоже хвастается победами над маннеями, как и его преемник Аргишти I, сообщающий, что он сжег маннейские города и захватил богатую добычу — как и следующий царь Сардури II. Это было время наивысшего могущества Урарту и временного ослабления Ассирии.

При Тиглатпаласаре III (744—722 до н. э.) Ассирия вновь усиливается и вступает в борьбу с Урарту в частности за влияние в Манне, которую пытается подчинить, со своей стороны, урартский царь Руса I. Решительная борьба разгорелась между ним и Саргоном II (722—705 до н. э.). Около 719 года до н. э. урарты объединились с Митатти, князем Зикирту, и Багдатти из Уишдиша (горная местность к востоку от оз. Урмия) против царя Манны Иранзу, бывшего тогда ассирийским союзником. Руса I захватил несколько маннейских городов, другие захватил Митатти. Саргон спешит на помощь союзникам, вторгается в Зикирту и частично выселяет её жителей в Дамаск. Багадатти, однако, при поддержке Русы взбунтовался в 717 году до н. э. против Азы, сына Иранзу (к тому времени умершего или убитого?). Аза был убит в горах Уишдиш, а его труп брошен без погребения. Саргон спешно выступил к горам Уишдиш, захватил Багдатти, содрал с него кожу, а тело выставил для всеобщего обозрения, чтобы устрашить потенциальных мятежников. Руса со своей стороны сделал царём брата Азы Уллусуну, который согласился уступить Урарту значительные территории. Саргон вновь вторгся, подавил мятеж, взял Зирту, содрал кожу с пленников; однако Уллусуну остался на престоле. Затем Саргон объединился с Уллусуну против Русы и Митатти, прогнал его, взял Зикирту и разместил в окрестных областях гарнизоны.

Из войны с Урарту Манна вышла усилившейся, в результате разгрома войска урартов в битве у горы Уауш, Манне были возвращены не только некоторые ранее захваченные урартами земли у озера Урмия, но и некоторые собственно урартские владения. Союзнические отношения с ассирийцами, способствовали усилению царской власти в Манне, в подавлении мятежей знати и укреплению самого маннейского царства[23].

К началу VII века до н. э. Манна прервала союзнические отношения с ассирийцами, и сама повела наступательные войны против неё. Участие в походах против Ассирии принимали и новые союзники манеев, скифы. Победная надпись ассирийского царя Ассархаддона, в честь победы над маннеями и скифами, стало первым упоминанием скифов в Передней Азии.

Нашествие киммерийцев, от которого пострадали и урарты и ассирийцы, даёт некоторую передышку маннеям. При Ассархаддоне, в 670-х годах до н. э., маннеи упоминаются как союзники скифов и угроза для Ассирии. Маннеям удалось взять под контроль почти всю границу с Ассирией, от Мидии до Урарту.

При Ашшурбанипале, около 660 г. до н. э., царь Манны Ахшери захватил несколько ассирийских крепостей; Ашшурбанипал послал против него полководца Набушар-усура, который осадил Зирту, опустошил её окрестности и привёл маннеев к повиновению. Преемник Ахшери Уалли поддерживал ассирийцев перед лицом угрозы от мидян и вавилонян. В 616 году до н. э. ассирийские и маннейские войска были разгромлены вавилонянами в битве у Каблина. Ассирия пала.

В «Книге Иеремии», отрывке, датируемом 593 годом до н. э., Манна, вместе с Урарту и Ишкуза, упоминается как зависимое от Мидии царство[24]:

Поднимайте по всей земле знамёна, средь народов в рог трубите, на войну с Вавилоном освятите народы, созовите против него царства — Арарат, Минни, Ашкеназ — полководца против него пошлите, коней соберите, что тучу саранчи! На войну с Вавилоном освятите народы, царей Мидии, владык её и наместников, всю подвластную им землю.

— Книга пророка Иеремии: 51:27, 51:28[25]

В последующие века территория Манны становится частью этнической Мидии, в будущем Малой Мидии или Мидии Атропатены.

Культура

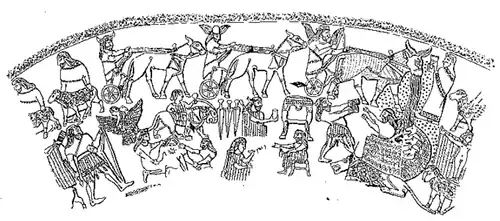

О быте маннеев даёт представление раскопанное поселение Хасанлу IV. Оно было не укреплено, но в центре его была цитадель, обнесенная стеной из сырцового кирпича толщиной 3 метра, на каменном основании, высотой, по-видимому, около 9 метров. Внутри цитадели находились дворец, храм и сокровищница («жемчужный дом», так как в ней было найдено множество жемчужин и стеклянных бусин). Типичны для маннейской архитектуры длинные открытые дворы с портиками с одной или двух сторон, с колоннами (в Хасанлу — из тополя на каменных основаниях); некоторые учёные видят здесь прообраз ахеменидской архитектуры. В остальном сильно ассирийское влияние. Около 800 года до н. э. Хасанлу было разрушено, видимо урартами, при чём у входа в предполагаемый храм найдены скелеты 40 женщин, убитых при штурме. Затем городище возрождается.

Уровень развития экономики Манны, в частности земледелия, скотоводства был таким же как в соседних областях Урарту[26]. Значительного развития достигло коневодство. Уровень развития ремесел не уступал другим странам Передней Азии[26].

Экономический строй подразумевал наличие значительной части рабов и зависимых людей. Несмотря на это, большую роль играло лично свободное население. Знать делилась на царскую (члены царского рода), военную и служилую (наместники, военачальники и др.), царская власть была наследственной, передаваемой по мужской линии от отца к сыну.

Цари Манны

Примечания

- 1 2 Frye, Richard N. "Iranian Identity in Ancient Times." Iranian Studies, vol. 26, no. 1/2, 1993, pp. 143–146.

- 1 2 Lazaridis, Iosif; et al. (26 August 2022). "A genetic probe into the ancient and medieval history of Southern Europe and West Asia." Science. 377 (6609): 940–951. Bibcode:2022Sci...377..940L. doi:10.1126/science.abq0755. PMC 10019558. PMID 36007020.

- ↑ Hassanzadeh and Mollasalehi. "New Evidence for Mannean Art: An Assessment of Three Glazed Tiles from Qalaichi (Izirtu)." Elam and Persia. Eisenbrauns. 2011. p. 408.

- ↑ William Bayne Fisher, Ilya Gershevitch, Ehsan Yar-Shater, Peter Avery – The Cambridge History of Iran, Том 2, стр. 74

- ↑ ARAB, I, 637, 739

- ↑ UKN №28

- ↑ Jewish Encyclopedia, Leopold Zunz, Moritz Steinschneider, Solomon Schechter, Wilhelm Bacher, J.L. Rapoport, David Zvi Hoffman, Heinrich Graetz, и др.; Funk and Wagnalls, 1906; http://www.jewishencyclopedia.com/articles/1787-Armenia

- ↑ The Biblical Geography of Central Asia: With a General Introduction to the Study of Sacred Geography, including the Antediluvian Period, Volume 2, Ernst Friedrich Carl Rosenmüller, 2011, Nabu Press, ISBN 978-1245629010

- ↑ Missionary Researches in Armenia: Including a Journey Through Asia Minor, and Into Georgia and Persia, with a Visit to the Nestorian and Chaldean Christians of Oormiah and Sarmas, Smith, Eli; Conder, Josiah и Dwight, Harrison Gray Otis, ISBN 9781147547535

- ↑ Cyclopaedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, Том 1, John McClintock, James Strong; (ориг. 1923, 2010), Nabu Press, ISBN 978-1177267625

- ↑ International Standard Bible Encyclopedia, статья "Minni"

- ↑ Encyclopædia Britannica. Mahābād. Дата обращения: 2011-10-03.

There are a number of unexcavated tells, or mounds, on the plain of Mahābād in this part of the Azerbaijan region. The region was the centre of the Mannaeans, who flourished in the early 1st millennium BC.

- ↑ The Cambridge History of Iran, Volume 2 / William Bayne Fisher, Ilya Gershevitch, Ehsan Yar-Shater, Peter Avery. — P. 256–257.

- ↑ A. G. Sagona, Claudia Sagona. Archaeology at the North-East Anatolian Frontier, I: An Historical Geography and a Field Survey of the Bayburt Province. — P. 41–48.

- ↑ "Encyclopedia Iranica, "Mannea", by R. Zadok"

- ↑ Dyson, Robert (1964). Ninth Century Men in Western Iran. Archaeology. 17 (1): 3–11. Дата обращения: 1 мая 2024.

- ↑ Lazaridis, Iosif; et al. (26 August 2022). "A genetic probe into the ancient and medieval history of Southern Europe and West Asia". Science. 377 (6609): 940–951. Bibcode:2022Sci...377..940L. doi:10.1126/science.abq0755. PMC 10019558. PMID 36007020.

- ↑ Iosif Lazaridis et al. "The genetic history of the Southern Arc: A bridge between West Asia and Europe." Science, 26 August 2022, Vol. 377, Issue 6609. Архивная копия от 27 августа 2022 на Wayback Machine Архивная копия от 27 августа 2022 на Wayback Machine

- ↑ Fulya Eylem Yediay, Guus Kroonen, Morten Erik Allentoft, Kristian Kristiansen, Eske Willerslev et al. "Ancient genomics support deep divergence between Eastern and Western Mediterranean Indo-European languages." bioRxiv (2024).

- ↑ Scham, Sandra. An Archaeology of Persecuted Peoples. — London : Routledge, 2025. — «Later in the Bronze Age (2200–1600 BCE), the Trialeti-Vanadzor culture arose in Armenia. This may have been the first Indo-European culture and possibly the origin of what would become Armenian culture.». — ISBN 978-1-003-43904-2. — doi:10.4324/9781003439042.

- ↑ Anthony, David W. The Horse, the Wheel, and Language. Princeton University Press, 2007, pp. 56–58.

- ↑ Anthony, David W. The Horse, the Wheel, and Language. Princeton University Press, 2007.

- ↑ «История Востока» (Восток в древности). Глава XVI. Маннейское царство. Дата обращения: 15 апреля 2014. Архивировано 22 августа 2009 года.

- ↑ Дьяконов И. М. История Мидии. — М.—Л.: Академия Наук СССР, 1956. — С. 246.

- ↑ Латышев, В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // Вестник Древней Истории : журн. — 1947. — № 1–4.

- 1 2 «История Востока» (Восток в древности). Глава XVI. Маннейское царство. Дата обращения: 15 апреля 2014. Архивировано 22 августа 2009 года.

Литература

- Меликашвили Г. А. Некоторые вопросы истории Манейского царства // Вестник древней истории. — 1949. — № 1. — С. 57—72.

- «История Востока» (Восток в древности). Глава XVI. Маннейское царство.