Подмосковный угольный бассейн

| Подмосковный угольный бассейн | |

|---|---|

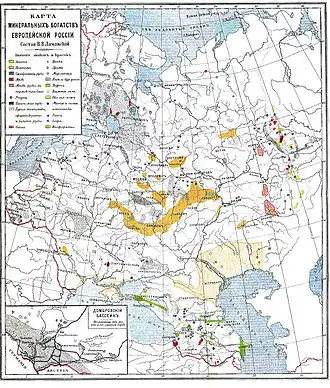

Подмосковный угольный бассейн по представлениям конца XIX века | |

| Продукция | бурый уголь |

| Расположение | |

| 55° с. ш. 34° в. д. | |

| Страна | |

| Субъекты РФ | Ленинградская область, Новгородская область, Тверская область, Смоленская область, Московская область, Калужская область, Тульская область, Рязанская область |

Подмосковный угольный бассейн — буроугольный бассейн в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.

История

Впервые запасы угля открыты в 1722 году (в этом году месторождение угля было открыто крепостным Иваном Палицыным в Переяслав-Рязанской провинции (нынешняя Рязанская область))[1], добыча же ведётся с 1855 года, первая шахта открыта в районе села Малёвка Богородицкого уезда Тульской губернии[2].

Площадь угленосных отложений (до глубины 200 м) около 120 тыс. км²; ширина дугообразной полосы 80—100 км. Геологические запасы углей 11,8 млрд тонн, в том числе разведанные 5,3 млрд тонн (1973).

Разведанные запасы на 1997 год составляют 6,8 млрд тонн, в том числе балансовые — 3,9 млрд тонн (минимальная мощность пласта — 1,3 м, зольность — 45 %).

Масштабная добыча бурого угля началась в 1920-х годах в рамках реализации идеи использования местных топливных ресурсов (см. план ГОЭЛРО) и необходимости во время Гражданской войны 1918—1920 годов обеспечивать топливом Центральный регион. Промышленная разработка месторождений производилась в Тверской, Смоленской, Калужской и Тульской областях. В 1940—1960-х годах на трёх месторождениях использовалась технология подземной газификации угля, каждое месторождение вырабатывало газа, эквивалентного свыше 100 тыс. тонн у.т. в год. В 1958 году в Тульской области вскрыт первый разрез — «Кимовский» (Кимовский район), за ним «Богородицкий» (у города Богородицка), «Грызловский» (Венёвский район) и «Ушаковский» (Узловский район).

| 1858 | 1877 | 1898 | 1913 | 1917 | 1930 | 1941 | 1945 | 1950 | 1957 | 1959 | 1960 | 1990 | 1996 | 1998 | 1999 | 2005 | 2016 | 2019 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0,01 | 0,47 | 0,17 | 0,30 | 0,70 | 1,70 | 10,00 | 20,00 | 31,20 | 44,00 | 47,60 | 43,70 | 13,20 | 2,60 | 1,30 | 0,89 | 1,00 | 0,30 | 0,10 |

С 1960-х годов, с началом поставок в Центральный район более дешёвых природного газа и мазута, произошло плавное снижение добычи. Прежде всего, с развитием газодобычи в Западной Сибири и строительством газопроводов в Европу, тепловые электростанции стали переводить на газ, имеющий существенные преимущества перед твёрдым и жидким топливом (более высокий КПД, удобство транспортировки через трубопроводы и подачи к печам, отсутствие золы при сгорании, значительно меньшее содержание токсичных веществ в дыме)[3], таким образом добыча энергетических углей была признана малорентабельной. Из-за низкого качества угля (средние зольность 31 %, содержание серы 3 %, влаги 33 %, теплота сгорания 11,4—28,2 МДж/кг)[4] и высокой стоимости его добычи (высокая обводнённость пластов) в 1980—1990-х годах практически все добывающие предприятия были закрыты. За время эксплуатации месторождений добыто свыше 1,2 млрд тонн угля.

В настоящее время добыча подземным способом прекращена. Последней действующей шахтой была шахта «Подмосковная», расположенная в Тульской области недалеко от посёлка Грицовский[5]. Добыча угля в ней прекратилась в июле 2009 года, в феврале 2010 шахта была затоплена[6]. По состоянию на 2016 год, сохранялась добыча открытым способом в Скопинском районе Рязанской области у деревни Петрушино[7], она была прекращена в 2020 году.

.jpg)

С освоением бассейна связано развитие многих шахтёрских городов и посёлков, среди них Нелидово, Сафоново, Куровской, Поддубный, Сосенский, Середейский, Товарковский, Новомосковск и его агломерация, Скопин.

Потребителями угля были многие местные промышленные предприятия, а самыми крупными — электростанции, такие как Каширская, Черепетская, Смоленская, Щёкинская, Рязанская. Местная электроэнергетика ещё в начале 2000-х оставалась основным потребителем добываемого подмосковного угля.

Экологические последствия

За все время эксплуатации из 180 шахт Подмосковного угольного бассейна извлечено более 1,2 млрд т угля и изъято из сельскохозяйственного оборота около 1000 га пахотных земель. Суммарный объём складированного в отвалы материала составляет 100 млн м3. Каждый отвал (которых на территории бассейна более 150) содержит 300–600 тыс. м3 токсичных, потенциально кислых за счёт окисления сульфидов промышленных отходов [8][9]. Помимо этого, рядом с заброшенными и нерекультивированными отвалами появились делювиально-пролювиальные шлейфы, образованные эрозионной деятельностью кислых фильтрационных вод [10].

Романцевские горы

После закрытия Ушаковского угольного разреза в 1996 году не была проведена рекультивация карьеров — их затопили грунтовыми водами, а на терриконах появилась растительность. Атмосферные осадки сформировали необычный пейзаж, который стал привлекать туристов. В 2018 году эта местность была отнесена к особо охраняемой природной территории (ООПТ).

См. также

Примечания

- ↑ Барабошкина Т. А., Харькина М. А., Жигалин А. Д. Освоение минеральных ресурсов и динамика экологических функций абиотических сфер Земли (на примере месторождений Подмосковного буроугольного бассейна) // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический. — 2015. — № 4. Архивировано 26 ноября 2022 года.

- ↑ Подмосковный угольный бассейн. Дата обращения: 26 декабря 2019. Архивировано 11 апреля 2020 года.

- ↑ Почему, как топливо для электростанций выгоден и перспективен газ. Дата обращения: 5 сентября 2021. Архивировано 5 сентября 2021 года.

- ↑ Подмосковный угольный бассейн // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- ↑ Кочегарка вырубилась. Дата обращения: 28 февраля 2017. Архивировано 1 марта 2017 года.

- ↑ Шахта «Подмосковная» — MiningWiki — шахтёрская энциклопедия. miningwiki.ru. Дата обращения: 2 ноября 2022. Архивировано 25 сентября 2022 года.

- ↑ Угольный разрез в Петрушино — МедиаРязань. Дата обращения: 5 октября 2016. Архивировано 31 октября 2016 года.

- ↑ Н. М. Качурин, Н. Д. Левкин, С. З. Калаева, Я. В. Чистяков. Породные отвалы ликвидированных шахт подмосковного бассейна как источник выбросов пыли в атмосферу // Экология и промышленность России. — 2016-06-30. — Т. 20, вып. 5. — С. 47–51. — ISSN 2413-6042. — doi:10.18412/1816-0395-2016-5-47-51. Архивировано 13 мая 2024 года.

- ↑ I.G. Tarazanov, D.A. Gubanov. RUSSIA’S COAL INDUSTRY PERFORMANCE FOR JANUARY – DECEMBER, 2019 (англ.) // Ugol'. — 2020-03-08. — Вып. 03. — С. 54–69. — ISSN 0041-5790. — doi:10.18796/0041-5790-2020-3-54-69.

- ↑ Юдина Н.А., Семенков И.Н., Шарапова А.В., Леднев С.А., Королева Т.В. Пространственная дифференциация свойств поверхностного слоя почв, формирующихся на шахтных отвалах в Подмосковном угольном бассейне // Почвоведение. — 2022. — Октябрь. — doi:10.31857/S0032180X22100161.

Литература

- Пригоровский М. М. Об углях и некоторых других полезных ископаемых Подмосковного бассейна. — Петроград: Тип. М. М. Стасюлевича, 1915. — 94 с. (2-е изд. — Петроград, 1918)

- Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР, т. 2, М., 1962;

- Яблоков B. C.. История изучения каменноугольных отложений и углей Подмосковного бассейна (1722—1966 гг.). search.rsl.ru. Дата обращения: 2 ноября 2022.. М.: Наука, 1967. 260 с.

- Коллектив авторов. Подмосковный угольный бассейн / Под общ. ред. В. А. Потапенко. — Тула: «Гриф и К°», 2000. — 276 с. — ISBN 5-8125-0006-1.

- Оника Д. Г. Подмосковный угольный бассейн (1855—1955) / Д. Г. Оника. — М.: Московский рабочий, 1956. — 233 с.

- Зелепукин С. В. Подмосковный угольный бассейн: современный этап развития // Уголь. — 2002. — № 8. — С. 31-32.

- Дымов В. С., Сычёв А. И., Гуркин В. В. Недра Тульской области / ОАО Подмоск. геолог. пр-тие «Тула-Недра». — Тула: ИПП «Гриф и К°», 1999. — 248 с.

- Володин С. Ф. Социальная история Мосбасса: 1917—1945 годы: монография. — Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2013. — 173 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-87954-812-9.

- Постановление ГКО СССР от 20 декабря 1942 года № 2643с «О мерах помощи Подмосковному угольному бассейну» с приложением ведомости оборудования, докладной записки Берии Л. П., Вознесенского Н. А., Вахрушева В. В., Щербакова А. С., Попова Г. М. Сталину И. В.