Нижнеисетский завод

| Нижнеисетский завод | |

|---|---|

| |

| |

| Год основания | 1789 |

| Год закрытия | 1915 |

| Основатели | Казна |

| Расположение |

|

| Отрасль | цветная металлургия, чёрная металлургия |

| Продукция | медь, сталь, железо |

Ни́жнеисе́тский заво́д (Нижне-Исетский завод) — металлургический завод, действовавший в период 1789—1915 годах на реке Исеть, на территории Нижне-Исетска, современной территории района Химмаш города Екатеринбург. В настоящее время от завода остались Нижне-Исетский пруд, Нижнеисетская плотина, заводская контора в 1827—1843 годах, заводоуправление в 1843—1915 годах, заводской госпиталь, обелиск памятника в честь Александра II.

Географическое положение

Нижнеисетский завод был основан казной на реке Исеть, в 11 верстах к югу от Екатеринбургского завода на свободной государственной земле[1].

Нижне-Исетский монетный двор

В связи с тем, что Екатеринбургский монетный двор не справлялся с выпуском медной монеты, было принято решение о строительство вспомогательного завода. Горный инженер Фёдор Илларионович Грамматчиков, маркшейдер капитан Матвей Логинов и плотинный мастер Екатеринбургского монетного двора Прокопий Морозов определили место для новой плотины и место для завода 1 февраля 1789 года. Выбор места был согласован с Пермской казённой палатой. Для будущих потребностей завода были выкуплены пильная и мукомольная мельница екатеринбургского купца-старообрядца Ивана Щепетильникова, расположенная в 3 верстах выше от будущего Нижне-Исетского завода. В мае 1789 года началось строительство заводской плотины на реке Исеть и производственный построек. Уже статский советник Фёдор Грамматчиков утвердил первого управителя завода гитен-фервальтера Никиту Анисимовича Ломаева, строителем плотины руководил плотинный подмастерье Артемий Вершинин. Заводская плотина была готова к декабрю 1789 года. В 1790 году очистили площадку для заводского пруда. Строительство закончили к декабрю 1794 года, оборудование с Екатеринбургского монетного двора так и не доставили. В ночь 22/23 декабря 1795 года произошёл пожар, в котором полностью сгорели две монетные фабрики Нижне-Исетского двора на правом берегу реки Исеть, правый ларевой прорез и правая сторона плотины. После пожара началось восстановление плотины, а заводские здания временно были заброшены[2].

Нижнеисетский стальной завод

В 1798 году было принято решение о строительстве стального завода при Екатеринбургском монетном дворе на месте Нижнеисетского монетного двора. Строительством руководил начальник канцелярии Главного правления Уральских заводов А. С. Ярцов, при немецком мастере Гумпрехта. С 1802 года руководство принял горный начальник Екатеринбургских заводов И. Ф. Герман. Чугун для передела привозился из Каменского завода. В 1808—1813 годах завод отсверлил 868 пушек, поступившие с Каменского завода. С 1811 года была использована вододействующая машина конструкции управителя И. Н. Подоксенова для обточки цапф у отливок. Завод выпускал плющильное, листовое, колотушное тонкое на гвоздье железо, отливал чугунные снаряды, ковал якоря. В связи с высоким угаром (в 1827 году до 33,3 %) к концу 1830 года сталелитейное производство было полностью остановлено[1].

- Численность

В 1803 году на заводе работало 152 мастеровых людей[1].

- Оборудование

Был построен цех цементирования стали размером 38,4×15,6×4,26 м, в котором была установлена цементационная печь размером 6,4×5×5,3 м. Печь была запущена 12 декабря 1802 года. В 1802 году началось строительство, а 25 сентября 1803 года была запущена кричная фабрика длиной 106,7 метра. На кричной фабрике в 1802 году имелось 8 кричных горна, 2 колотушных горна и 2 горна для производства стали и уклада. А также 5 кричных молота, 2 колотушных молота и 2 сталеделательных[1].

Согласно данным П. Е. Томилова, в 1808 году заводская плотина была длиной в 224 метра, шириной внизу в 57,6 метра, шириной вверху в 34,1 метра, высотой в 9,9 метра, уровень воды высотой в 4,6 метра, разлив воды в 3,5 версты. В 1808 году на кричной фабрике уже было 10 кричной горнов и 10 кричных молотов, 8 цилиндрических деревянных мехов, 12 водяных колёс. Цементная фабрика в 1808 году уже не действовала, в молотовой фабрике имелось 6 горнов и 6 молотов с цилиндрическими двоедушными мехами, сделанные механиком Львом Собакиным, 3 водяных колеса. Деревянная якорная фабрика имела 2 горна, а лесопильная мельница имела 2 рамы, мукомольная мельница была на 2 постава, толчеёй с 4 пестами, кузница с 8 ручными горнами[1].

- Производительность

В 1802 году выпущено 1,467 тысяч пудов стали, в 1804 году — 2,4 тысяч пудов стали и 0,9 тысяч пудов уклада, в 1823 году — 0,169 тысяч пудов стали, 23 тысяч полосового железа, 6 тысяч плющевого железа, 1 тысячу листового железа, 5,2 тысяч пудов снарядов[1].

Нижне-Исетский железоделательный завод

Заводу была передана лесная дача площадью в 137 576 десятин, из которых под лесом 84 229 десятин[3]. С 1803 года на заводе развивалось железоделательное производство. В 1839 году был запущен плющильный, листопрокатный и резной стан. В 1848 году сооружён хвостовой молот с 52 ударами в минуту. Английский механик П. Э. Тет установил новый листопрокатный стан, раскатывающий в смену до 500 пудов болванки, увеличив производительность в 2 раза. К 1844 году действовали 2, а позднее 3 четырёхфурменные вагранки. В 1844 году была запущена вагранка для переплавки чугунного лома конструкции управляющего заводом П. П. Милованым, снизив себестоимость снарядов производства в 2 раза. В 1843 году экспериментально запускалась пудлинговая печь системы Фабер дю Фора с отводом газа из вагранки, в 1844 году также экспериментально запускалось горячее дутьё. В конце 1850-х годов началась проковка и прокатка меди, поставляемых с Алтайских заводов. Однако в 1860-х годах был закрыт Екатеринбургский монетных двор, расформирован Екатеринбургский казённый округ, завод терял казённые заказы, в 1868 году полностью было прекращено производство снарядов, высокая стоимость доставки гужевым транспортом чугуна с Каменского завода, — всё это приводило завод к постоянным убыткам. Попытка продажи казённого завода в частные руки не осуществилась в связи с отсутствием желающих. В 1906 году завод был остановлен и сдан в аренду «Нижнеисетской трудовой артели рабочих и кустарей», в 1907—1908 годах работал. В 1909—1910 годах завод новь был оставлен. В 1911—1912 годах завод работал, но в 1913 году завод стоял, а в 1914—1915 года завод выпускал сортовое железо, железнодорожные костыли и военные тяги. В 1915 году завод был остановлен окончательно[1].

- Численность

В 1860 году на заводе числилось 630 крепостных мастеровых и 1279 конных и пеших урочных работников. В 1900 году — 713 рабочих, из них основных — 393 человек и вспомогательных — 320 человек. В 1911 году — 210 рабочих (110 основных и 100 вспомогательных)[1].

- Производительность

В 1853—1856 годах выпускалось до 145 тысяч пудов снарядов ежегодно. В 1860 году было выпущено 25,1 тысяч пудов меди, в 1861 году — 18,1 тысяч пудов, в 1862 году — 12,2 тысяч пудов меди[1].

- Оборудование

В 1860-х годах запущена водяная турбина системы Шиля мощностью в 10 л. с. В 1859 году на заводе числилось 10 контузианских горнов при 9 среднебойных молотах, 2 якорных горна и 2 плющильных молота, 14 кузнечных ручных горна, 3 вагранки, 2 воздуходувных машины, 3 калильных и 5 сушильных печей, 2 прокатных стана. Имелся 1 токарный станок, 1 винторезный станок, 1 резной станок, 15 водяных колёс с общей мощностью 200 л. с. и 1 водяная турбина мощностью 45 л. с. В 1862—1865 годах запущена пудлингово-сварочная фабрика с 2 газопудлинговыми печами, мелкосортным прокатным станом, черновым и крупносортным станом, с паровым молотом в 2,5 тон, двумя турбинами Жонваля в 80 и 60 л. с. Были установлены дополнительные кричные горны. В 1880 году газопудлинговые печи были модернизированы на печи Боэцуса, а сварочные печи в генераторные печи Сименса. В 1897 году кричное производство было прекращено, а кричные горны демонтированы. В 1900 году имелось 5 водяных турбин общей мощностью в 410 л. с. Число водяных колёс сократилось с 20 штук в 1880 году, до 12 штук в 1890 году, до 3 штук в 1900 году, до 2 водяных колёс мощностью в 20 л. с. в 1904 году[1].

Механические мастерские

1 сентября 1915 года завод вошёл в состав Камско-Воткинского казённого горного округа, был перестроен и получал разовые заказы для железных дорог. Летом 1918 года на заводе действовал прокатный цех, кузнечно-штамповочный цех, механическая мастерская, лесопилка, столярная мастерская, 9-сильная динамо-машина. Техотдел Чехословацких войск разместил заказ на 9 штук дезинфекционных камер и 1500 чугунных утюгов. Временное областное правительство Урала выделил Нижне-Исетский завод обратно из Камско-Воткинского округа. И до 1941 года производственная площадка оставалась как механическая мастерская, которая была активно использована уже при строительстве нового завода Уралхиммаш. Уралхиммаш стал преемником Нижне-Исетского завода[2].

Выставки

Завод активно участвовал в выставках, представляя свою продукцию[2]:

- Всероссийская промышленная выставка в Санкт-Петербург 1861 года — две полосы железа, приготовленного по контуазскому способу из чугуна Каменского завода, два листа плющильного железа из болваночного контуазского, две продолговато-стрельчатые гранаты для нарезных 4-фунтовых пушек, отлитых из чугуна Каменского завода;

- Всемирная выставка в Лондоне 1862 года — железо полосовое и листовое;

- Всемирная выставка в Париже 1867 года — мелкие и крупные снаряды, образец чугуна пушки, выдержавшей 2800 выстрелов, с рудой и шлаком от плавки пушечного чугуна;

- Всемирная выставка в Париже 1878 года — образцы железа 50 пудов, в том числе прутья сортового железа от 3 до 6 аршин, водопроводные трубы, изготовляющиеся для Уральской горнозаводской железной дороги;

- Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка в Екатеринбурге 1887 года — мерные аршины и сажени, гири и аптекарские разбивные фунты, мерные ведра и четверики, утюги и т. п., и паровой локомобиль собственной конструкции. 22 июля 1887 года завод был удостоен Большой серебряной медалью выставки «за очень хорошие качества листового железа»[4][5].

- Никита Анисимович Ломаев (1789—1795 гг.)

- Константин Хмелинин (1798—1799 гг.)

- Василий Ломаев (1799 г.)

- Александр Мамышев (1799—1800 гг.)

- Михаил Иванович Ларин (1801—1805 гг.)

- Иван Иванович Рихтер (1805 −1807 гг.)

- Иван Никитич Подоксенов (1807—1833 гг.)

- Александр Никитич Чайковский (1833—1835 гг.)

- Иван Иванович Лебедкин (1835—1839 гг.)

- Александр Иоасафович Москвин (1839—1843 гг.)

- Павел Петрович Милованов (1844—1847 гг.)

- Ламанский (1848—1849 гг.)

- Лев Васильевич Данковский (1849—1856 гг.)

- Виктор Михайлович Малахов (1856—1864 гг.)

- Владимир Казимирович Рейхель (1865—1870 гг.)

- Павел Михайлович Карпинский (1870—1873 гг.)

- Николай Петрович Коженков (1873—1882 гг.)

- Александр Николаевич Фелькнер (1882—1886 гг.)

- Николай Александрович Огильви (1886—1889 гг.)

- Федор Петрович Коновалов (1890—1895 гг.)

- Иосиф Иосифович Тибо-Бриньоль (1897—1899 гг.)

- Степан Степанович Чемолосов (1900—1905 гг.)

- Всеволод Михайлович Иванов (1905—1907 гг.)

Владимир Казимирович Рейхель (1865—1870 гг.)

- 1804 — 33

- 1823 — 30

- 1848 — 35

- 1859 — 56,1

- 1860 — 24,8

- 1861 — 19,5

- 1862 — 24,9

- 1863 — 54,2

- 1868 — 92,1

- 1870—102,6

- 1875—129

- 1880 — 50,9

- 1882 — 86,6

- 1885 — 84,2

- 1890—127,8

- 1895—117

- 1897—182

- 1898—153,2

- 1900—157,2

- 1904—129,8

- 1905—104,1

- 1906 — 0

- 1907—100,4

- 1908—146

- 1909 — 0

- 1910 — 0

- 1911—110

- 1912—100

- 1913 — 61

- 1914 — 29,5

Галерея

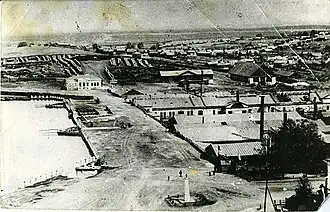

Вид на заводские сооружения (начало XX в.)

Вид на заводские сооружения (начало XX в.) Вид на заводские сооружения (начало XX в.)

Вид на заводские сооружения (начало XX в.) Вид на заводские сооружения (начало XX в.)

Вид на заводские сооружения (начало XX в.) Заводская плотина (конец XIX в.)

Заводская плотина (конец XIX в.) Стальная пушка Якова Зотина, 1812 года

Стальная пушка Якова Зотина, 1812 года

Ссылка

- Немного истории Нижне-Исетского завода и прогулка по Химмашу//ЖЖ,16.10.2012

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Металлургические заводы Урала XVII—XX вв. : [арх. 20 октября 2021] : Энциклопедия / глав. ред. В. В. Алексеев. — Екатеринбург : Издательство Академкнига, 2001. — С. 336—338. — 536 с. — 1000 экз. — ISBN 5-93472-057-0.

- 1 2 3 4 Корепанов Н. С. Нижне-Исетский завод: 1789—1915 гг. — Екатеринбург: Грачёв и партнёры, 2013. — 117 с. — 10 экз. — ISBN 978-5-91256-150-4

- ↑ Нижне-Исетский железоделательный завод // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Макашина Л. П. История Нижне-Исетского завода и заводского посёлка. В иллюстрациях, фактах и цифрах (досоветский период). — Екатеринбург, 2017. — С. 64—65. — 144 с.

- ↑ Корепанова С. А. Промышленные выставки России XIX века : к 120-летию Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года / науч. ред. Б. Б. Овчинникова. — Екатеринбург : Издательство «Квадрат», 2007. — С. 218. — 320 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-91357-003-1.