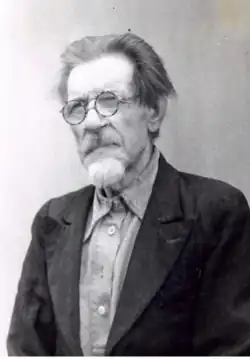

Палшков, Илларион Фомич

| Илларион Палшков | |

|---|---|

Старейший художник Приморского края (1952) | |

| Имя при рождении | Илларион Фомич Палшков |

| Дата рождения | 3 июня 1887 |

| Место рождения | Усть-Логатская, Тобольская губерния, Российская империя |

| Дата смерти | 28 июня 1954 (67 лет) |

| Место смерти | |

| Страна |

|

| Род деятельности | художник, живописец, педагог |

| Жанр | пейзаж |

| Учёба | |

| Супруга | Анна Васильевна Палшкова |

Илларион Фомич Палшко́в (3 июня 1887, Усть-Логатка, Тобольская губерния — 28 июня 1954, Сучан, Приморский край) — русский живописец. Мастер пейзажа, в пейзаже следовал в классической русской традиции. Работал в бытовом жанре, портрете, натюрморте. Совмещал творчество с преподаванием рисования и черчения в школах. Занимался энтомологией, им обнаружены два вида бабочек Уссурийского края. В 1918 году обосновался в Приморье, с 1927 года до конца жизни проживал в Партизанске[1].

Биография

Родился 3 июня 1887 года в деревне Усть-Логатская Тобольской губернии в крестьянской старообрядческой семье. По воспоминаниям Палшкова, ещё в раннем детстве он увлёкся рисованием, перерисовывая картинки из книжек. В родной деревне закончил двухклассную церковно-приходскую школу. В 1903 году семья переехала в Хабаровск. Дальневосточный край поразил мальчика синими водами Амура и величественностью гор[2]. В пятнадцать лет устроился на работу в кондитерскую развозить булочки[3].

В Хабаровске сверстники познакомили его с художником Радченко. После этого знакомства родители решили отправить Иллариона на учёбу в Санкт-Петербург, деньгами помогло Хабаровское студенческое землячество. В 1905 году Палшков отправился в столицу, где поступил в начальную рисовальную школу при Центральном училище технического рисования барона Штиглица. В 1906 году, пройдя экзамен, был зачислен вольнослушателем в Центральное училище технического рисования барона Штиглица. В мае 1912 года окончил училище с присвоением звание художника. Осенью того же года отправился на практику на ситценабивную фабрику города Серпухова, где два месяца работал в рисовальной мастерской. После этого продолжил практику на ситценабивной фабрике Иваново-Вознесенска, где восемь месяцев трудился в рисовальной мастерской. В конце 1913 года вернулся в Санкт-Петербург, где устроился художником-рисовальщиком на парчово-ткацкой фабрике и фабрике серебряных и бронзовых изделий И. А. Жевержеева. Здесь он работал до 1918 года[4]. Учился у И. Я. Билибина[1]. При посещении музеев и галерей Петрограда знакомился с творчеством русских художников. Большое впечатление на него произвела картина «Видение отроку Варфоломею». В 1916 году вступил в Товарищество непартийных художников, которое организовывало выставки. В журнале «Огонёк» и газете «Биржевые ведомости» были опубликованы положительные отзывы на его крымские пейзажи, этюды и графику. Весной 1917 года участвовал в выставке Академии художеств[4]. В 1916 году работал по устройству церкви при Школе народного искусства её величества, за что был пожалован драгоценной булавкой с бриллиантами[5].

В 1918 году вернулся в Хабаровск, где практически сразу вместе с местным художником Бормотовым организовал выставку картин. В том же году Илларион Фомич начал заниматься преподавательской деятельностью. До 1943 года в разных местах Дальнего Востока преподавал черчение и рисование. В 1919 году работал учителем графических искусств в Высшем начальном училище Николаевска-на-Амуре. Год спустя его пригласили преподавать рисование и черчение в женскую гимназию и семинарию Никольск-Уссурийского. В 1922 году был направлен в Тернейскую школу 1-й ступени. Через год прошёл губернские учительские курсы во Владивостоке, после их окончания был направлен в Ключевскую школу 1-й ступени в бухте Джигит Ольгинского района[6]. После бухты Джигит художник работал учителем рисования в посёлке Краскино[7]. В 1925 году переведён в село Новокиевск учителем рисования[6].

В 1927 году[8] по приглашению директора Сучано-рудничной школы 2-й ступени отправился на Сучанский рудник преподавать рисование и черчение. По воспоминаниям Палшкова, директор школы обрисовал Сучан как красивый уголок Приморья. Сучан произвёл на Иллариона Фомича впечатление красивого уголка природы и очень богатого. В 1931 году Палшкову предложили должность преподавателя рисования и черчения в открывшемся горном техникуме, где он работал, пока не вышел на пенсию в 1943 году. Вместе с сыном Георгием Палшков исследовал Сучанскую долину, собирал образцы флоры и фауны[6].

В 1940 году вступил в Приморский Союз советских художников. С 1936 года участвовал во всех краевых художественных выставках. В 1943 году Приморским Союзом советских художников была организована персональная выставка Палшкова во Владивостоке, Ворошилове и Спасске-Дальнем, а в 1944 году она была показана в Сучане[9].

Живопись

За сорок лет жизни в Приморье создал более двухсот картин и этюдов[10]. Палшков — старейший художник Сучана[2]. В его работах отражена история и жизнь города Сучана: глухая тайга, Сергей Лазо у подножия сопки, вагонетки с углём, новая улица города, сучанские сады… При жизни передал свои картины в дар городу[10]. Лучшие работы отражают своеобразие природы Сучанской долины: «Сенокос» (1948) и «На лугах Приморья» (1949)[1]. Большая часть работ хранится в Музее истории города Партизанска[2]. Картины художника имеются также в фондах Приморской краевой картинной галереи и музея имени Арсеньева[1]. Партизанским скульптором С. Н. Горпенко был изготовлен бюст Палшкова, который хранится в городском музее[11].

Увлечение энтомологией

В Сучане увлёкся энтомологией, собрал большую коллекцию бабочек Сучанской долины. Палшков поддерживал постоянную связь с Зоологическим институтом Академии наук СССР, под наблюдением которого происходили систематизация и определение видов бабочек. В 1937 году сотрудником Зоологического института были впервые введены в научный оборот два новых вида бабочек Уссурийского края, которых обнаружил Палшков: Subleuconycta palskovi и Raphia illarioni[9]. Палшков внёс большой вклад в изучение фауны насекомых Приморья. Фонд коллекции Палшкова имеется в Музее истории Партизанска[7]. В 2003 году в фондах владивостокского музея хранились коллекции ночных бабочек Сучана, собранные Палшковым в 1930—1938 годах. Домашняя коллекция, по-видимому, утрачена[12].

Семья

Жена — Анна Васильевна Палшкова. В Сучане работала заведующей здравпунктом на шахте № 1[6]. В 1919 год у Иллариона Фомича и Анны Васильевны родился сын Георгий. После школы Георгий поступил на архитектурный факультет Академии художеств в Ленинграде. В 1941 году Георгий отправился на фронт. 6 июля 1944 года был тяжело ранен и 1 августа умер от полученных травм в госпитале. Родители узнали о смерти сына после окончания войны[6].

Примечания

- 1 2 3 4 Приморский край. Краткий энциклопедический справочник. — Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1997. — С. 346.

- 1 2 3 Александрова, Е. С. Старейший художник Сучана: материалы к изучению жизни и творчества И. Ф. Палшкова // Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток — Запад. — Владивосток: Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева, 2017. — С. 291.

- ↑ Александрова, Е. С. Старейший художник Сучана: материалы к изучению жизни и творчества И. Ф. Палшкова // Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток — Запад. — Владивосток: Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева, 2017. — С. 291—292.

- 1 2 Александрова, Е. С. Старейший художник Сучана: материалы к изучению жизни и творчества И. Ф. Палшкова // Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток — Запад. — Владивосток: Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева, 2017. — С. 292.

- ↑ Александрова, Е. С. Старейший художник Сучана: материалы к изучению жизни и творчества И. Ф. Палшкова // Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток — Запад. — Владивосток: Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева, 2017. — С. 292—293.

- 1 2 3 4 5 Александрова, Е. С. Старейший художник Сучана: материалы к изучению жизни и творчества И. Ф. Палшкова // Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток — Запад. — Владивосток: Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева, 2017. — С. 293.

- 1 2 Новомодный, Е. В. Малоизвестные дальневосточные сборщики и коллекционеры чешуекрылых // Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова : журнал. — Хабаровск, 2008. — № 19. — С. 9.

- ↑ Новомодный, Е. В. Малоизвестные дальневосточные сборщики и коллекционеры чешуекрылых // Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова : журнал. — Хабаровск, 2008. — № 19.

- 1 2 Александрова, Е. С. Старейший художник Сучана: материалы к изучению жизни и творчества И. Ф. Палшкова // Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток — Запад. — Владивосток: Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева, 2017. — С. 294.

- 1 2 Герасимов, С. К. В Сучанской долине // Знание — сила : журнал. — 1950. — № 3. — С. 14.

- ↑ Сост. Романов, М. И. [и др.] Партизанску 125 лет. Город в лицах и судьбах: юбилейное издание. — Владивосток: ЛИТ, 2021. — С. 120.

- ↑ Новомодный, Е. В. Малоизвестные дальневосточные сборщики и коллекционеры чешуекрылых // Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова : журнал. — Хабаровск, 2008. — № 19. — С. 10.