Полоса (математика)

Полоса́[1] (синоним — поло́ска[2]) — множество всех точек, которые находятся между двумя параллельными прямыми плоскости[3][4][5]. Эти две прямые ограничивают полосу, и расстояние между ними называется шириной полосы[1][6][2].

Полоса является выпуклой областью[7], а также частным случаем трубчатой области[8].

Плоская полоса

В общем двумерном случае на плоскости с координатами координаты точек плоской полосы отвечают следующим неравенствам, использующим общее уравнение прямой:

- ,

где — постоянные, причём и одновременно не равны нулю[3][4][5].

В литературе подобные неравенства часто также пишут в нестрогом виде[9][10][11]:

- ,

Полосу можно также определить, задав уравнения прямых, которые её ограничивают, или даже указав направление этих прямых, точку на плоскости на середине полосы и её ширину[2].

Обычно система координат подбирается таким образом, чтобы прямые, которые ограничивают полосу, были параллельны одной из осей координат[6][2].

Горизонтальная полоса[1], или полоса, параллельная оси абсцисс — полоса, ограничивающие прямые которой параллельны горизонтальной оси абсцисс[2][12].

Вертикальная полоса[1], или полоса, параллельная оси ординат — полоса, ограничивающие прямые которой параллельны вертикальной оси ординат[2][12].

При использовании горизонтальных и вертикальных полос неравенство полосы упрощается. Горизонтальную полосу можно задавать следующими неравенствами[9][10][13][11][14]:

- , , , ,

а вертикальную полосу — следующими неравенствами:

- , , , .

На комплексной плоскости с координатами конформное преобразование отображает полосу на верхнюю полуплоскость[3][4][5][15], а полосу — на всю плоскость без положительной полуоси [16]. Однолистное и конформное преобразование отображает полосу на внутренность единичного круга[17].

Полуполоса

Полуполоса — любая из двух областей, на которые разбивает полосу прямая, её пересекающая. Например, вертикальную полуполосу можно задать следующими неравенствами[18]:

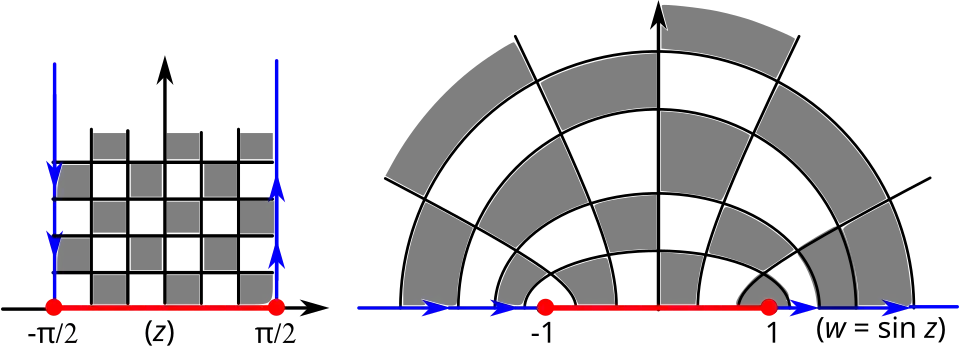

На комплексной плоскости с координатами однолистное и конформное преобразование отображает полуполосу на верхнюю полуплоскость. На рисунке внизу показано соответствие линий при этом преобразовании, а именно[19]:

- вертикальные лучи отображаются на верхнюю полуплоскость в части гипербол с фокусами ;

- горизонтальные отрезки отображаются на верхнюю полуплоскость в части эллипсов с теми же фокусами .

- Преобразование полуполосы в полуплоскость

Преобразование вертикальной полуполосы в верхнюю полуплоскость функцией

Преобразование вертикальной полуполосы в верхнюю полуплоскость функцией

Пространственная полоса

Пространственная полоса — в случае трёхмерного пространства множество всех точек, которые находятся между двумя параллельными плоскостями пространства[20][21][3][4][5]. Эти две плоскости ограничивают полосу, и расстояние между ними называется шириной полосы[1][6][2].

В пространстве систему координат можно подобрать таким образом, что координаты точек пространственной -мерной полосы будут задаваться следующими неравенствами:

- ,

Примечания

- 1 2 3 4 5 Перевод на англ. см. в закладке «Обсуждение» статьи

- 1 2 3 4 5 6 7 Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика?, 2015, Глава VI. Функции и пределы. § 4. Точное определение непрерывности, с. 338.

- 1 2 3 4 5 Полоса, 1975.

- 1 2 3 4 5 Полоса, 1984.

- 1 2 3 4 5 Полоса, 1988.

- 1 2 3 Клейн Ф. Высшая геометрия, 2004, § 34. Перспектограф и пантограф, с. 148—149.

- ↑ Владимиров В. С. Методы теории функций многих комплексных переменных, 1964, § 21. Построение оболочек голоморфности, 4. Функции, голоморфные в полутрубчатых областях, с. 218.

- ↑ Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ, ч. II, 1976, 2. Простейшие области, с. 19.

- 1 2 Стоилов С. Лекции о топологических принципах теории аналитических функций, 1964, Глава V. Внутренние отображения… I. Основные топологические свойства аналитических функций, с. 135.

- 1 2 Владимиров В. С. Методы теории функций многих комплексных переменных, 1964, §11. Выпуклые функции. 6. Логарифмически выпуклые функции, с. 113.

- 1 2 Брус Дж., Джиблин П. Кривые и особенности, 1988, 5. Огибающие. Семейства и огибающие, с. 94.

- 1 2 Коллатц Л. Функциональный анализ и вычислительная математика, 1969, 2.2. Топологическое пространство, с. 30.

- ↑ Владимиров В. С. Методы теории функций многих комплексных переменных, 1964, § 27. Теорема «острие клина» Боголюбова. 5. Пример построения оболочки голоморфности, с. 307; 309.

- ↑ Коллатц Л. Функциональный анализ и вычислительная математика, 1969, 13.1. Одно уравнение, с. 215.

- ↑ Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ, ч. I, 1976, 13. Показательная функция, с. 72.

- ↑ Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ, ч. I, 1976, 13. Показательная функция, с. 71—72.

- ↑ Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ, ч. I, 1976, 13. Показательная функция, с. 76.

- ↑ Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ, ч. I, 1976, 13. Показательная функция, с. 73.

- ↑ Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ, ч. I, 1976, 13. Показательная функция, с. 73—74.

- 1 2 Бохнер С., Мартин У. Т. Функции многих комплексных переменных, 1951, Глава IV. Аналитическое расширение. § 3. Выпуклые области, с. 99—100.

- ↑ Бляшке В. Круг и шар, 1967, § 25. Ограничения для значений кривизны выпуклых поверхностей, с. 145.

Источники

- Бохнер С., Мартин У. Т. Функции многих комплексных переменных / Пер. с англ. Б. А. Фукса. М.: «Издательство иностранной литературы», 1951. 300 с.: ил. [Salomon Bochner, William Ted Martin, Several Complex Variables. Princeton, 1948.]

- Бляшке В. Круг и шар: Пер. с нем. В. А. Залгаллера и С. И. Залгаллер под ред. В. А. Залгаллера и И. М. Яглома. М.: «Наука», 1967. 232 с., ил. [Wilhelm Blaschke. Kreis und Kugel: 2., durchgesehene und verbesserte Auflage. Berlin: Walter de Oruyter & Co vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung (J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung Georg Relmer Karl J. Trübner) Velt & Соmр. 1936.]

- Брус Дж., Джиблин П. Кривые и особенности: Геометрическое введение в теорию особенностей: Пер. с англ. И. Г. Щербак под ред. В. И. Арнольда. М.: Мир, 1988. 262 с. (Современная математика. Вводные курсы) ISBN 5-03-001194-3. [J. William Bruce, Peter G. Giblin. Curves and Singularities. A geometrical introduction to singularity theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.]

- Владимиров В. С. Методы теории функций многих комплексных переменных / Предисловие академика Н. Н. Боголюбова. М.: «Наука», 1964. 411 с.: ил.

- Клейн Ф. Высшая геометрия: Пер. с нем. Н. К. Брушлинского. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2004. 399 с., ил. ISBN 5-354-00603-1. [Felix Klein. Vorlesungen über höhere Geometrie.]

- Коллатц Л. Функциональный анализ и вычислительная математика: Пер. с нем. И. Г. Нидеккер под ред. А. Д. Горбунова. М.: «Мир», 1969. 447 с., ил. [Lothar Collatz. Funktionalanalysis und numerische Mathematik. Berlin·Göttingen·Heidelberg: Springer-Verlag, 1964.]

- Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика? Элементарный очерк идей и методов: Пер. с англ. под ред. А. Н. Колмогорова. Изд. 7-e, стереотипное. М.: МЦНМО, 2015. 564 с., ил. ISBN 978-5-4439-0628-7. [Richard Courant, Herbert Robbins. What Is Mathematics? An Elementary Approach to Ideas and Methods. London·New York·Toronto: Oxford University Press.]

- Полоса // Большая советская энциклопедия. (В 30 томах) Гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. М.: «Советская энциклопедия», 1975. Т. 20. Плата — проб. 1975. 608 с. С. 249.

- Полоса // Математическая энциклопедия: Гл. ред. И. М. Виноградов, т. 4 Ок—Сло. М.: «Советская энциклопедия», 1984. 1216 стб. Стб. 437.

- Полоса // Математический энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю. В. Прохоров; Ред. Кол.: С. И. Адян, Н. С. Бахвалов, В. И. Битюцков, А. П. Ершов, Л. Д. Кудрявцев, А. Л. Онищик, А. П. Юшкевич. М.: «Советская энциклопедия», 1988. 847 с., ил. С. 473.

- Стоилов С. Лекции о топологических принципах теории аналитических функций: Пер. с фр. Е. И. Стечкиной под ред. Б. В. Шабата. М.: «Наука», 1964. 227 с., ил. [Stoïlow S. Leçons sur les principes topologiques de la théorie des fonctions analytiques. Paris, 1956.]

- Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ, ч. 1, изд. 2-е, перераб. и доп. М.: «Наука», 1976. 320 с.: ил.

- Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ, ч. II, изд. 2-е, перераб. и доп. М.: «Наука», 1976. 400 с.: ил.