Послание патриарха Тихона от 19 января 1918 года

| Послание Патриарха Тихона от 19 января 1918 года | |

|---|---|

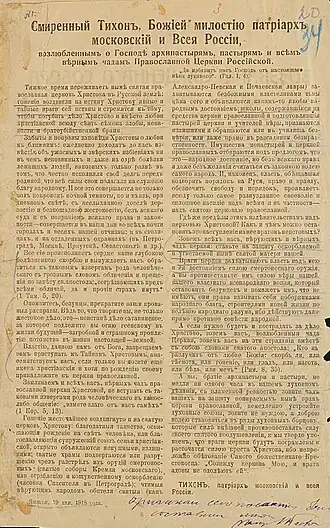

Листовка с посланием | |

| Создан | 19.01.1918 |

| Автор | патриарх Тихон |

| Цель создания | осуждение насилия и мародёрства, призыв к верующим стать на защиту Церкви |

Послание Патриарха Тихона от 19 января 1918 года — официальное послание предстоятеля Русской православной церкви Патриарха Тихона православным верующим, в который он выражает свою оценку происходящему в стране. В послании отмечалось, что Православная Церковь в России переживает трудные времена: заповеди Христовы о любви к ближним забыты, а «изверги рода человеческого» повсеместно совершают зверские избиения невинных людей. Патриарх Тихон объявляет об анафематствовании подобных «извергов», а церковным людям запрещает вступать с ними «в какое-либо общение». В послание отмечалось и гонение на саму Церковь: Таинства объявляются ненужными, храмы разрушаются и грабятся, имущество монастырей и церквей отбираются, духовные школы «признаются излишними» и обращаются «в училища безверия». И в целом новая власть проявляет «самое разнузданное своеволие и сплошное насилие». В связи с этим верующие призываются стать на защиту Церкви, организовывать духовные союзы и вступать в них. В конце послания выражается надежда, что «враги Церкви будут посрамлены».

Появление послания стало реакцией церковного руководства на начавшиеся мероприятия по отделению церкви от государства и начало преследования православной Церкви. Непосредственным поводом для издания послания стала попытка советских властей изъять помещения Александро-Невской лавры в Петрограде, вызывавшая массовое противодействие православных петроградцев[1]. 22 января 1918 года проходивший в это время Поместный Собор одобрил воззвание Патриарха Тихона и призывал Церковь «объединиться ныне вокруг патриарха, дабы не дать на поругание веры нашей»[2]. Послание распространялось по церковным каналам: через оглашение в храмах и путём раздачи листовок[3]. Хотя сам Патриарх Тихон воспринимал послание как «отнюдь не политическое, а только моральное»[4], но с самого начала многие современники — сама советская власть, её сторонники и противники — прочитали формулировки послания именно в политическом смысле, а содержащуюся в ней анафему — как наложенную именно на большевиков[5]. После этого послания государственная власть стала относиться к Патриарху Тихону как к контрреволюционеру, и ничто не могло заставить её отказаться от репрессивного отношения[6]. Несмотря на вынужденное «раскаяние» Патриарха Тихона перед властью в 1923 году с денонсацией своих ранних выступлений, в том числе послания от 19 января 1918 года[7], вплоть до краха коммунистической идеологии и распада СССР, официальная советская историография писала о Патриархе Тихоне исключительно как о враге[8].

Обстоятельства появления

После прихода к власти в октябре 1917 года большевики предприняли ряд шагов, направленных на разрушение Церкви как целостного института, искоренение религии из жизни общества. Декрет о земле от 26 октября 1917 года предписывал национализировать церковно-монастырские земли[9]. 11 декабря 1917 года принято постановление Совета народных комиссаров о передаче Народному комиссариату по просвещению всех принадлежащих Церкви учебных заведений[10]. 18 декабря 1917 года был принят декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», признающий юридическую силу лишь за светским («гражданским») браком. 19 декабря 1917 года ВЦИК и СНК утвердили декрет «О расторжении брака», по которому бракоразводные дела изымались из компетенции судов духовных консисторий и передавались в ведение местных судов[11]. Начиная с первых чисел января 1918 года советская власть приступила к активным действиям по реквизиции имущества духовного ведомства. 3 января в ведение Наркомата просвещения передали Петроградскую синодальную типографию. Оказались закрытыми дворцовые и некоторые домовые церкви[12]. 16 января 1918 года издан приказ, ликвидирующий институт духовников в вооружённых силах[10]. В январе 1918 года у Святейшего Синода Русской православной церкви было изъято ценных бумаг и других активов на сумму 46 миллионов рублей[13].

Наибольший резонанс вызвали попытки реквизиции Александро-Невской лавры, закончившиеся 18 января 1918 года столкновениями верующих с революционными матросами и красногвардейцами[1] и смертью протоиерея Петра Скипетрова[14]. Хотя советская власть провозглашала, что теперь «каждый может веровать и молиться по-своему, как кто находит лучше, и это право каждого защищает народная Советская власть», но на деле власть фактически взяла курс на постепенную ликвидацию православной Церкви. Консультант VIII отдела Народного комиссариата юстиции И. А. Шпицберг заявлял, что теперь, после свержения земного царя, предстоит свергнуть и Небесного. По его словам, предстояло скорое издание декрета о запрещении таинства причастия как колдовского акта, а также декрета о закрытии всех храмов, кроме того, будет запрещено богослужение и отобраны все церковные сосуды. Активные антицерковные действия властей нашли открытое выражение в попытке вооружённого захвата Александро-Невской лавры в Петрограде в январе 1918 года, что натолкнулось на массовое противодействие верующих[15]. Таким образом, грубое вмешательство властей во внутреннюю жизнь Церкви, усилившаяся репрессивная политика по отношению к духовенству и верующим вызывала необходимость официально определить отношение церковной власти к большевикам и к происходящему в стране[16][17]. Но именно петроградские события стали непосредственным поводом для написания послания, так как реагировать на них нужно было без промедления[5].

Помимо того, что имущество Русской православной церкви с начала 1918 года подвергалось многочисленным конфискациям со стороны властей, часты были случаи грабежей со стороны банд. Также в то время разгоралась гражданская война, а формирующиеся в то время органы советской власти, по существу, имели весьма ограниченное влияние на происходящее в стране, и новая власть только пыталась поставить стихийные процессы под свой контроль[18]. Помимо этого, участниками Поместного Собора неоднократно наблюдалось, что антиклерикальные и богоборческие настроения в конце 1917 — начале 1918 годов распространялись всё шире, особенно в солдатской среде. Проявлялось это по-разному: от актов бессмысленной жестокости, хулиганства и желания завладеть церковным имуществом до сознательного надругательства над клириками[2]. Поэтому Патриарх Тихон на данном этапе не ставил цели при составлении послания углубляться в проблему существования Церкви в атеистическом государстве, — это было сделано позже, а реагировал на злобу дня[18]. Патриарх Тихон быстро сформулировал собственную точку зрения на происходящее, обнародовав её через послания и проповеди. Октябрьский переворот он не принял, причём это было, прежде всего, не политическое, а скорее духовное неприятие его сути, социальных и экономических последствий. Уже в новогоднем слове, произнесенном в первый день 1918 года в Храме Христа Спасителя, он сформулировал свой взгляд на события минувшего года, говоря, что произошедшие события носили преимущественно негативный характер, причем не только для России, но и для всего мира. В слове отмечалось, что «наши строители желают своими реформами и декретами облагодетельствовать не только несчастный русский народ, но и весь мир», подразумевая под «строителями» он подразумевал не только большевиков, но и социалистов и демократов. Патриарх Тихон считал, что новую Россию построить без Бога, не по законам христианской веры невозможно[9]. По мнению историка Вячеслава Лобанова, хотя Патриарх Тихон надеялся, что его послание отрезвит многих из тех, кто пассивно поддерживал советскую власть, он скорее всего, он мыслил намного шире, рассчитывая повлиять и на большевиков[19]. Сам Патриарх Тихон 23 января 1918 года в интервью корреспонденту московской газеты «Фонарь» сообщил, что Церковь не могла не выступить против убийств, грабежей и осквернения святынь, но её выступление «отнюдь не политическое, а только моральное». «Мы не призываем к бунту, к бунту против власти, но только к борьбе против её уродливых и преступных порождений»[4].

Содержание

- Эпиграфом к посланию стали перефразированные слова апостола Павла из Послания к Галатам: «Да избавит нас Господь от настоящего века лукавого». В тексте Послания к Галатам речь идёт Христе, «Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века» (Гал. 1:4).[20]

- Послание констатирует, что «православная Церковь Христова в Русской земле» переживает тяжкое время, так как «гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины», которые вместо христианской любви распространяют злобу, ненависть и «братоубийственную брань». Кем были «тайные враги» в послании не раскрывается[21].

- Послание сетует, что «забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно доходят до нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чём неповинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных только разве в том, что честно исполняли свой долг перед родиной» (то есть Российской империей). «И всё это совершается не только под покровом ночной темноты, но и въявь при дневном свете, с неслыханною доселе дерзостию и беспощадной жестокостию, без всякого суда и с попранием всякого права и законности». Подобное совершается «во всех почти городах и весях нашей отчизны: и в столицах, и на отдалённых окраинах (в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и пр.)».

- Послание констатирует: «Всё сие преисполняет сердце наше глубокою болезненною скорбию» и вынуждает высшую церковную власть прибегнуть к открытому обличению «кровавых расправ», что представляет собой «не только жестокое дело, это — поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной».

- В связи с этим Послание «Властию, данною нам от Бога», запрещает делающим подобное приступать к Тайнам Христовым и анафематствует их: «Анафематствуем вас, если только вы носите ещё имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви православной». Верным же чадам «православной Церкви Христовой» запрещается «вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение».

- Послание констатирует, что «гонение жесточайшее воздвигнуто и на святую Церковь Христову», приводя пример антицерковных деяний советской власти:

- «таинства, освящающие рождение на свет человека, или благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними».

- «храмы подвергаются или разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных (святые соборы Кремля Московского), или ограблению и кощунственному оскорблению (часовня Спасителя в Петрограде)».

- «чтимые верующим народом обители святые (как Александро-Невская и Почаевская лавры) захватываются <…> и объявляются каким-то якобы народным достоянием». Причём захватчики (то есть советская власть[22]) именуются «безбожными властелинами тьмы века сего».

- «школы, содержавшиеся на средства Церкви православной и подготовлявшие пастырей Церкви и учителей веры, признаются излишними и обращаются или в училища безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности».

- «имущества монастырей и церквей православных отбираются под предлогом, что это — народное достояние, но без всякого права и даже без желания считаться с законною волею самого народа…».

- советская власть, «обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и в частности — над святою Церковью православной».

- Послание констатирует необходимость «остановить это наступление на неё врагов неистовых» и зовёт «верующих и верных чад Церкви» стать на защиту «оскорбляемой и угнетаемой ныне святой Матери вашей».

- Послание предлагает противостоять врагам Церкви «силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной».

- Послание призывает: «если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовём вас, возлюбленные чада Церкви, зовём вас на эти страдания», проводя слова апостола Павла: «Кто ны разлучит от любве Божия? Скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч?» (Рим. 8, 35).

- Послание призывает архипастырей и пастырей «не медля ни одного часа», «с пламенной ревностию» звать церковный народ «на защиту попираемых ныне прав Церкви православной» и предлагает для этого создавать духовные союзы, и призывать добровольно вступать в ряды «духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления».

- Послание завершается надеждой на то, что «враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою креста Христова» (отсылка к молитве честному Кресту), «ибо непреложно обетование Самого Божественного Крестоносца: „Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ей“ (Мф. 16:18)».

Распространение

Сразу же после составления послания канцелярия Поместного собора направила текст в редакцию газеты «Утро России» с просьбой как можно скорее прислать, «а если можно и более» корректурных оттисков, чтобы с них в разных местах делать копии. Типография Рябушинских напечатала 4 000 экземпляров послания. 19 января соборная канцелярия предписала Московской синодальной типографии «незамедлительно (не позже 20 января) напечатать 10 000 экземпляров прилагаемого воззвания». 23 января канцелярия вновь связалась с типографией, проинформировав, что вместо ранее запрошенного тиража необходимо 50 000 экземпляров, причём 10 000 из них должны быть доставлены не позднее утра 25 января. Остальные предписывалось приготовить к утру 26 января 1918 года, «держать в типографии и выдавать по требованиям делопроизводителя Соборной канцелярии Н. Ю. Варжинского». 27 января Соборный совет принял решение дополнительно размножить послание патриарха на ротационной машине тиражом 100 000 экземпляров, о чём также сообщили Московской синодальной типографии[5].

Собор хотел испробовать все возможные пути распространения, привлекая оппозиционные большевикам издания разных направлений. Сразу же 19 января канцелярия Собора направила текст послания в редакции газет «Власть народа» и «Вперёд!» с просьбой опубликовать его. Данные газеты не поместили текста послания, а меньшевистская «Вперёд!» прокомментировала его разгромной статьёй, направленной, впрочем, больше против властей, чем Церкви. «Утро России» опубликовало послание, а «Русские ведомости» ограничились положительным комментарием, выразив надежду, что начатое Патриархом Тихоном движение не будет «узко-церковным», а станет «обще-христианским» и даже «общепатриотическим». Полный текст послания разместили официальные «Церковные ведомости»[5], официальное издание Московской духовной академии «Богословский вестник»[23] и вышедшие в 1918 году «Деяния Священного собора» (оно были включено в 66-е Деяние[24]). «Московские епархиальные ведомости» лишь мимоходом упомянули об обращении Тихона. Возможно, это было сделано, чтобы избежать риска закрытия журнала[5]. Но эти церковные издания всё равно были закрыты в 1918 году[25].

24 января 1918 года протоиерей Павел Лахостский предложил Собору следующий способ распространения послания: разослать по одному экземпляру в духовные консистории с предписанием, во-первых, незамедлительно перепечатывать текст, во-вторых, принять все возможные меры к прочтению по церквям и «самому широкому распространению по епархиям», в-третьих, оповещать, что право перепечатки послания предоставляется всем, и, в-четвёртых, призвать монастыри, братства, приходские советы и другие церковные организации к содействию в распространении посланий. Собор предложения принял, несколько изменив формулировки. В соответствии с этим 26 января 1918 года Святейший Синод приказал поручить синодальным конторам, епархиальным преосвященным, протопресвитеру военного и морского духовенства и протопресвитеру Александру Дернову «в целях скорейшего распространения среди православного населения соборных и патриарших посланий» сразу по получении перепечатывать их и оглашать в церквях, оповещать о праве свободной перепечатки текстов, а также призывать монастыри, братства, приходские советы и другие церковные организации к содействию в распространении посланий. Синод также постановил немедленно разослать от 19 января 1918 года в духовные консистории для дальнейшего распространения[26]. «Послание проникнет в самые отдалённые углы, и никакие усилия современной власти не могут предотвратить этого», — писал в те дни в богослов Александр Сагарда[27].

Анафема была торжественно возглашена в храме Христа Спасителя в день Торжества Православия в первое воскресенье Великого Поста 1918 года, пришедшегося на 11 (24) марта 1918 года, в составе чинопоследования Торжества Православия (в соответствии с Уставом Церкви) после совершения литургии, собором архиереев во главе с Патриархом Тихоном и прочим духовенством, включая членов Поместного собора. Причём «чин в неделю Православия» был совершён «с выдающейся торжественностью». Великий протодиакон Константин Розов, став на возвышенную кафедру, помещённую впереди архиерейского амвона близ солеи, прочитал исповедание веры и провозгласил анафему еретикам, богоотступникам, хулителям святой веры, а также «глаголющим хульная на святую веру нашу и возстающим на святые храмы и обители, посягающим на церковное достояние, поношающим и убивающим священников Господних и ревнителей веры отеческия»[28].

Единого «канонического» называния документа в историографии нет. В разных источниках он именуется по разному: «Послание архипастырям, пастырям и всем верным чадам Православной Церкви Российской» от 19 января 1918 года[16]; «Послание святейшего Тихона, Патриарха всея России» от 19 января 1918 года[23]; Послание «Об анафематствовании творящих беззакония и гонителей веры и Церкви Православной»[24][29]; Послание Патриарха Тихона с анафематствованием творящих беззаконие[13]; «анафематствование советской власти»[30]; «анафема большевикам и советской власти»[22]; Воззвание Патриарха Московского и всея России Тихона от 19 января 1918 года[31] и т. д.

Реакция на послание

Поместный собор

20 января (2 февраля) 1918 года возобновил работу, прерванную на рождественские каникулы, Поместный Собор[13]. Патриарх Тихон, по сути, предвосхитил рекомендации работавшей во время каникул комиссии Собора, «которая обдумывала способы ответа на акты современного правительства, в частности относительно Александро-Невской лавры», согласно которой следовало перейти от «увещаний», которые рассматривались уже как «слишком слабые», к «воздействию мечом духовным» — «анафематствованию лиц, совершающих явно враждебные Церкви действия, и всех их пособников»[14]. Патриаршее послание было оглашено и обсуждалось в тот же день на частном совещании Собора, поскольку членов, собравшихся в этот день, не хватило для проведения официального заседания (около 100 вместо необходимых по уставу 180 человек)[2].

По ряду выступлений членов Поместного Собора, обсуждавших послание, можно увидеть, что и многие из них понимали обращение Патриарха Тихона, прежде всего, в духовно-нравственном, а не в политическом смысле. Профессор И. М. Громогласов, при обсуждении данного послания, в частности, заявил, что он решительно отказывается звать делегатов Собора на путь поиска каких-либо политических форм для спасения Церкви: «Единственная надежда наша не в том, что будет у нас земной царь или президент, — как угодно его назовите, — а в том, чтобы был Небесный Царь — Христос…». Он указывал, что: «У Церкви нет другого, более сильного оружия, чем отлучение. Это — дело великое, но и последнее, что есть у Церкви, кроме надежды на беспредельную милость Божию…». Член Собора А. В. Васильев замечал, что может вызвать недоумение — на кого должна падать анафема, ведь поход на Церковь, сопровождающийся братоубийством и взаимной ненавистью, начался не вчера, не со времени перехода власти к большевикам: «Страшно, что мы около года являемся свидетелями того, как повсеместно кучка негодяев, на глазах множества других людей, совершает злодейства, терзает, мучает, производит самосуды, и это ни в ком не встречает помехи. Затем все эти убийцы — члены христианских семейств, они возвращаются к своим родным, встречаются со знакомыми, и их принимают, с ними сохраняется общение. Вот к ним то и должно относиться содержащиеся в послании запрещение иметь общение с врагами родины и Церкви». Генерал Л. К. Артамонов, выражая надежду, что церковный народ услышит голос своего вождя и не будет «пассивно относиться к хулиганствующим лицам»[32].

Дискуссия касалась и политических тем. Звучали в том числе резкие заявления в адрес советской власти[32]. Многие члены Собора восприняли послание от 19 января именно как «анафему большевикам, изречённую патриархом Тихоном». Выступая на заседании 22 января, протоиерей Николай Цветков, не сомневавшийся в том, «кого же анафемствует святейший патриарх»[32], предлагал чётко определить, кого же анафематствует Патриарх Тихон, а также «самый большевизм назвать сатанизмом или антихристианством»[33]. Его выступление горячо поддержал священник Владимир Востоков[14]. Епископ Селенгинский Ефрем (Кузнецов) среди прочего, сказал про «букет большевизма», «против которого в существе и направлено послание Святейшего патриарха»[34]. Кроме того, от имени Поместного собора была издана анонимная листовка, которая гласила: «Патриарх Московский и всея России в послании возлюбленным о Господе архипастырям, пастырям и верным чадам православной церкви Христовой обнажил меч духовный против извергов рода человеческого — большевиков и предал их анафеме. Глава Православной Церкви Российской заклинает всех верных чад ее не вступать с этими извергами в какое-либо общение. Они за своё дело сатанинское прокляты и в сей жизни, и в будущей»[35]. Но в целом речь на соборе шла прежде всего о мерах церковного воздействия в отношении участвующих в беззакониях христиан и тех, кто молчанием, по сути, одобрял их действия[32].

Одобряя позицию Патриарха Тихона, некоторые из выступавших указывали на недостаточность публичных осуждений антицерковных действий большевиков и «насильников вообще». Протоиерей из города Богодухова Харьковской епархии Алексий Станиславский говорил: «Мы знаем послания, которые раньше посылали. Их солдаты рвали. Послание… теперь едва ли достигнет вполне цели… Теперь нужно придумать необходимые мероприятия. Нужно устроить всенародные моления с крестными ходами и при этом сказать народу, каким бедам подвергается Церковь от врагов православия». Делегат от Воронежской епархии Д. И. Боголюбов призывал духовенство перейти к «решительным действиям» ненасильственного характера[36]. 22 января на Соборе продолжалась конкретизация «общей формулы патриаршего послания». Профессор И. И. Громогласов, озабоченный тем, «чтобы отлучение было реальным, действительным отчуждением, отделением тех, кто всей душой предан Церкви, от её врагов и гонителей», считал целесообразным «принять меру к тому, чтобы на местах надлежащим образом было выяснено, в чём именно должно выражаться отлучение и как оно должно быть проведено в жизнь». В итоге 22 января 1918 года постановление одобряло воззвание Патриарха Тихона и призывало Церковь «объединиться ныне вокруг патриарха, дабы не дать на поругание веры нашей»[2]. Собор именует Послание Патриарха «духовным мечом» против явных врагов Церкви, а также отмечает: «Священный Собор свидетельствует, что он пребывает в полнейшем единении с отцом и молитвенником Церкви Российской, внемлет его призыву и готов жертвенно исповедывать веру Христову против её хулителей»[37].

Общественность

Текст разошёлся по епархиям чрезвычайно быстро. 20 января его получили в Петрограде, для которого оно прежде всего и составлялось. Там его впервые зачитал протоиерей Философ Орнатский вечером 20 января в Казанском соборе. Текст успели размножить и раздать по церквям для оглашения на следующий день. Первый — «К православному народу!» — представлял собой приглашение вступать во «Всероссийский Союз православного народа», образованный для защиты Церкви от посягательств на её веру, канонический строй и вообще всё «духовное и материальное достояние». Послание было прочитано во всех церквах Петрограда уже 20 января, после всенощной, и произвело на молящихся «сильное впечатление». Оно укрепило моральный дух клира и мирян ввиду намеченного на следующий день крестного хода, во время которого ожидались репрессии со стороны властей. 21 января грандиозная процессия состоялась, причём советское руководство, напуганное событиями в Александро-Невской лавре, ход накануне разрешило. Собралось, по самым критическим оценкам, не менее 50 тысяч человек. На площади перед воротами обители лаврский протодиакон в присутствии митрополита Петроградского Вениамина (Казанского) торжественно зачитал воззвание. Репрессий в связи с прочтением обращения патриарха в этот день власти не предприняли. Распространялось оно и в других городах. 21 января послание зачитал в Вознесенской церкви Сергиевого Посада священник Николай Соколов. В телеграмме от 24 января служащие и учащиеся Псковской духовной семинарии благодарили патриарха Тихона и обещали «стоять за веру христову не страшась страдания и смерти». 24 января Совет Братства святой равноапостольной Марии Магдалины в Рузе попросил Канцелярию Собора напечатать для братства 2000 экземпляров послания, «сейчас же вышлем деньги». 6 (19) февраля Канцелярия Собора ответила, что в соответствии с распоряжением Синода перепечатка воззвания предоставлена всем желающим[38]. В Омске в ответ на призыв Патриарха Тихона 4 (17) февраля 1918 года состоялся грандиозный крестный ход во главе с архиепископом Сильвестром (Ольшевским), в котором участвовали все городские приходы[39]. Послание вызвало много откликов, некоторые из них были включены в деяния Поместного собора[28].

Историк Анатолий Кашеваров писал, что «послание 19 января 1918 г. способствовало пробуждению среди рядового клира активности, направленной на духовное противостояние убийствам и надругательствам как над отдельными людьми, так и над Церковью и её служителями»[40]. По мнению историка Арсения Соколова, появление Послания от 19 января 1918 годо «имело важное моральное значение для сплочения клира и верующих мирян, однако большинство населения судило о содержании воззвания по коротким и не всегда правдивым комментариям в прессе, придававшим ему гораздо более сильное политическое звучание», что только способствовало утверждению версии о прямом «анафемствовании» патриархом большевиков[3]. По мнению протоиерея Георгия Митрофанова, Патриарх Тихон «был уверен, что в стране, где сто миллионов православных христиан, кучка большевиков обречена будет на неудачу, если хотя бы большинство этих христиан просто отстранится от них и не поддержит. Даже бороться с помощью оружия не надо, просто отстраниться — и у них не будет никакой основы. А этого не случилось. <…> Патриарх, происходивший из народной православной толщи, пребывал ещё в убеждении, что помочь людям, православным христианам ужаснуться тому, что они делают, вполне достаточно, пригрозив им анафемой»[41]. Историк Владимир Лавров отмечал: «Всенародного останавливающего вопля слышно не было. Народ не отказывался от общения с большевиками и левыми эсерами. С каждым днём эта страшная правда становилась всё очевиднее»[42]. С ним согласен игумен Серафим (Николин), который писал, что «послание Патриарха читалось в церквях по всей России, но не имело того эффекта, на который можно было рассчитывать», отмечая, что в местные органы власти начали поступать прошения о начале судебного преследования Патриарха Тихона, что в конечном итоге и произошло[43].

Советская власть

Советская власть немедленно отреагировала на послание. По воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича, когда он спросил В. И. Ленина в январе 1918 года, что делать с патриархом, председатель СНК ответил: «Ничего. Сообщите ему, что советская власть не намеревается надеть на его голову венец мученичества, но все те, кто будет распространять его произведения, будут немедленно арестовываться и предаваться суровому суду. Напечатайте обо всём в газетах и предупредите рабочие кварталы, чтобы строго следили за появлением прокламаций». Но там же В. Д. Бонч-Бруевич привёл иное высказывание Ленина: «Надо всегда ставить в ответственность самых высоких лиц православной церкви, хорошо помня, что низшее духовенство и особенно паства являются орудием в их руках и часто совершенно не ответственны за то, что делает высшее церковное управление и главари его». Хотя, по-видимому, эти два высказывания были сказаны в разное время, но Бонч-Бруевичу было важно показать и «гуманность» вождя, и справедливость «карающей руки» власти Советов[44]. Издаваемые большевиками газеты «Известия», «Правда», «Социал-демократ», «Красная газета» и другие разразились гневной критикой. Эти издания стремились убедить читателей, что единственная причина появления воззвания — это стремление «тунеядцев-попов» сохранить свои богатства. При этом те же «Известия» признавали, что «голос патриарха» получил широкий отклик в обществе: он «не остался заглушенным и незамеченным»[4].

На следующий день после послания Патриарха, 20 января (2 февраля) 1918 года, декретом Совета народных комиссаров об отделении Церкви от государства и школы от церкви Русская православная церковь была не просто отделена от государства, а лишена права юридического лица и права владеть собственностью, а её прежнее имущество объявлено народным достоянием, порядок пользования которым определялся постановлениями местных и центральной властей[45]. Также они лишилась права регистрации актов гражданского состояния[11]. Тем самым власть, объявляя об отделении Церкви от государства, фактически ставила её вне закона[15]. В силу документ вступил 23 января (5 февраля) 1918 года. Одновременно начиналась кампания по вскрытию мощей. Всё это сопровождалось нагнетанием антицерковной и атеистической истерии в стране[46].

К Москве власти предприняли меры к пресечению издания листков. Из отпечатанных в Московской синодальной типографии 10 000 экземпляров Поместный собор успел получить 23 и 24 января только 6 000 экземпляров. Остальные были конфискованы по приказу комиссара по делам печати Н. И. Дербышева. По его распоряжению отменили изготовление на ротационной печатной машине ещё 100 000 экземпляров, хотя уже был сделан набор и отлит стереотип. Однако рабочие типографии объявили о полном переходе к ним контроля над производством. 31 января 1918 года на встрече с членами Поместного собора представители рабочих пытались убедить церковное руководство, что они продолжат исполнять его заказы, а случай с посланием Тихона являлся исключением. Петроградские газеты «Новая жизнь» и «Известия» заявили, что «все наборщики» категорически отказываются набирать воззвание патриарха, что, не соответствовало действительности. 3/16 февраля 1918 года комиссар по делам вероисповеданий Моссовета В. П. Соловьёв подписал приказ о переходе Московской синодальной типографии в собственность Совета народных комиссаров, одновременно выставив счета Поместному собору на бланке «Правления типографии Российской Советской Республики (б. Синодальной)», в том числе и за неполученные экземпляры послания от 19 января. Высшее церковное управление (Патриарх, Священный Синод, Высший церковный совет) заявило, что не делало никаких заказов типографии с таким названием, а также выразило протест против произошедшего «незаконного отобрания», отказывались оплачивать выставленные счета[4].

31 января начались аресты распространителей листков с воззванием в Петрограде: на Варшавском вокзале арестовали и направили в ВЧК гражданку М. А. Северову, а потом провели обыск на квартире библиотекаря церкви Воскресения Е. Д. Кузнецовой. У них изъяли несколько пачек листков «К православно-русскому народу» и воззваний патриарха. Далее опечатали типографию Общества распространения религиозно-нравственного просвещения (наб. Обводного канала, д. 116), где эти листки печатались. Заведующий технической частью типографии М. А. Ягодин на допросе показал, что получил заказ из конторы Общества (ул. Стремянная, д. 20). Напечатали около 50 000 экземпляров листков и «предполагалось печатать столько, сколько надо будет». Согласно воспоминаниям управляющего делами СНК В. Д. Бонч-Бруевича, Сначала в Смольный доставили двух «благочестивых старушек», расклеивавших листки. Потом отыскали «конспиративную штаб-квартиру патриарха Тихона», заваленную свеженапечатанными прокламациями и арестовали её хозяина. А ещё через некоторое время отыскали и закрыли типографию, где печатались воззвания, арестовали её владельца и всех тех, кто принимал участие в печатании листков. Всех задержанных практически сразу отпустили, а заведённое по факту распространения контрреволюционных воззваний дело осталось без последствий. Несмотря на аресты, часть воззваний успела разойтись[38].

Советы на местах оказались более радикальны[47]. После того как послание стало известно в регионах, в местные органы власти начали поступать прошения о начале судебного преследования Патриарха Тихона[6]. После оглашения воззвания в Успенском соборе города Козельска 28 января 1918 года местный уездный исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов обратился во ВЦИК и СНК с просьбой «немедленно патриарха Тихона арестовать, таковую должность упразднить и в дальнейшем подобных воззваний ни в коем случае не допускать, кроме того издать немедленно воззвание, разъясняющее смысл обращения патриарха Тихона». В Тамбове власти возбудили дела по факту печати и распространения послания местным духовенством. 23 февраля 1918 года в селе Грачёвке Усманского уезда Воронежской области арестовали А. В. Порядину, раздававшую послание односельчанам. По настоянию Усманского совета Московский революционный трибунал даже начал следствие в отношении самого Патриарха Тихона и вызвал его 31 мая повесткой на допрос в качестве обвиняемого[48]. По этому делу Патриарх Тихон был вызван на допрос 5 июня 1918 года, и это событие произвело тяжёлое впечатление на православное население Москвы[46]. Однако после обращения члена Поместного собора Н. Д. Кузнецова к СНК о недопустимости преследования патриарха, дело заморозили. Однако уже осенью 1918 года с объявлением «красного террора» и усилением гражданской войны советская власть перешла в открытое наступление на Церковь [3]. Указанное дело вошло в состав дела Патриарха Тихона, которое вёл Всероссийский революционный трибунал[46].

Схожие заявления и реакция властей

На протяжении 1918 года Патриарх Тихон продолжал выпускать заявления с осуждением творящегося в стране. 15 марта 1918 года он послание по поводу происходящей в стране междоусобной брани, в котором резко выступил против начала гражданской войны. Патриарх выступил против прекращения военных действий с Германией, против дезертирства, против попыток обрести мир, «бросившись в объятия врага». Он сделал прямой выпад против власти, чья политика привела к подобному. Патриарх Тихон снова призвал прекратить «взаимные распри и междоусобную брань», противопоставив этому идею «возлюбить ближнего своего», проявить заботу о бедных и убогих и не мстить богатым. 5 (18) марта 1918 года было написано послание с осуждением Брестского мира, который нужен был большевикам для того, чтобы укрепить позиции внутри страны, окончательно взять власть в свои руки, но при этом Советская Россия теряла значительные территории и подвергалась различным унижениям: «Мир, отдающий наш народ и Русскую землю в тяжкую кабалу, такой мир не даст народу желанного отдыха и успокоения, Церкви же Православной принесёт великий урон и горе, а Отечеству — неисчислимые потери». Патриарх Тихон подчеркивал, что Русская православная церковь, всегда помогавшая в укреплении Русского государства, не может равнодушно воспринимать его гибель, видя в Брестском мире зародыш новых войн и несчастий[49]. В июле 1918 года после литургии в Казанском соборе Москвы Патриарх Тихон резко осудил убийство Николая II и благословил архипастырей и пастырей отслужить панихиды по Николаю II и его семье. Ввиду одобрения ВЦИКом этого убийства, слова Патриарха Тихона звучали как открытое выступление против властей. Жёсткие формулировки в отношении советской власти содержались и в послании от 26 октября 1918 года по случаю первой годовщиной Октябрьского переворота. В течение всего 1918 года кровопролитие в стране и репрессии по отношению к Русской православной церкви усиливались, происходили расстрелы священников и епископов, поэтому данное послание оказалось самым резким, хотя и оно не содержало призывов к свержению власти. Он обличал власти в происходящих в стране преступлениях, в нарушении обещаний, в нарушении законов. Большевики также обвиняются в беспощадном подавлении «как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы человечества»[50]. При этом резкие выпады против большевиков не означали поддержки Патриархом белого движения[51][52].

Обращение было расценено большевиками как прямое контрреволюционное выступление и стало одним из поводов для ареста Патриарха в ночь с 24 на 25 ноября 1918 года. В патриарших покоях был произведён обыск, и изъято много ценных вещей. В документах прямо указывалось, что основанием для репрессий послужили «написанная прокламация к народу о Совнаркоме и сообщение т. Дзержинского, что у него хранятся в вышеуказанных помещениях печатные экземпляры прокламации». Патриарх Тихон был помещен на Троицкое подворье. Ему инкриминировались призывы к свержению советской власти. Патриарх Тихон заявил, что никаких действий для свержения советской власти не предпринимал и не собирается этого делать. Однако одновременно Святитель не стал скрывать, что многих ее действий не поддерживает и поддержать не может. Задачами своими Патриарх назвал необходимость указывать власти на отступления от христианских заповедей, обличать насилие и ненависть, звать всех ко Христу. Советская власть, как и прежде, шла по пути репрессий, а не поиска компромисса. Однако в условиях гражданской войны неокрепшей ещё в полной мере советской власти приходилось учитывать настроения православного населения. Совет народных комиссаров 10 декабря 1918 года запросил Обвинительную комиссию о возможности перевода Патриарха Тихона под домашний арест, но получил отрицательный ответ со ссылкой на то, что против него открыты еще 3 дела. Однако 6 января 1919 года Патриарх Тихон всё же был освобождён[53].

Пересмотр Патриархом Тихоном своей позиции

В итоге, к концу 1918 года Патриарх Тихон избрал другую тактику в отношении советской власти: недопущение вмешательства государственной власти в сугубо внутренние дела церковного управления. При этом, ради неприкосновенного единства Русской православной церкви, сохранения её канонических устоев и церковного управления, защиты её прав, а также прав епископата и паствы, Патриарх Тихон был готов пойти на уступки и подчиняться требованиям властей[52], несмотря даже на их репрессивный и ограничительный характер. Кроме того, по мнению игумена Серафима (Николина) даже послание от 19 января 1918 года было исключительно моральным осуждением советской власти, призывом к покаянию, отмечая, что «в современных исследованиях доказан и подтверждён достоверными источниками тезис о том, что Святитель [Тихон] стремился быть над политической борьбой, не поддерживать ни одно из политических течений»[52]. Однако советская власть не приняла предложенный Патриархом вариант отношений[54]. Наметившаяся ещё на последних заседаниях Поместного Собора тенденция к поиску соглашения с властью получила развитие в действиях Патриарха Тихона на рубеже 1918—1919 годов. Уже 1919 году высшее церковное руководство заявило о нейтралитете в Гражданской войне, фактически признало действующее законодательство и отныне старалось избегать конфликтов с властью[55]. Позицию патриарха Тихона в отношении советской власти с начала 1919 до начала 1922 года можно охарактеризовать как лояльный нейтралитет. Позиция же советского государства была чётко обозначена и состояла в уничтожении Русской православной церкви, поэтому началось систематическое преследование Патриарха Тихона с целью отстранить его от управления Церковью[7].

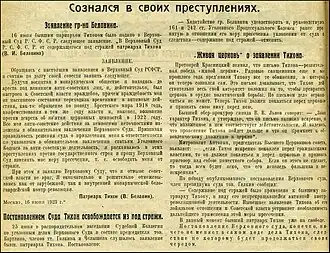

В марте 1922 года ГПУ приступило к активным действиям против Церкви и патриарха Тихона, ставя три цели: дезорганизовать Патриарха путем его ареста, добиться от него полной лояльности к советской власти и заставить свидетельствовать против священников, обвинённых в сопротивлении изъятию церковных ценностей. Но удалось получить только осуждение находящегося за рубежом духовенства. Советская власть стремилась подорвать авторитет Патриарха Тихона среди духовенства и мирян[7], а также инициировала обновленческий раскол, который за год своего существования при поддержке советских репрессивных органов удалось добиться подчинения до 70 % (около 20 тысяч) православных приходов и признания обновленческого «Высшего церковного управления» со стороны порядка сотни архиереев старого поставления[56]. Кроме того обновленцы на своём поместном соборе 1923 года заявили, что скорбят о наложении анафемы на советскую всласть. Собор признал анафему недействительной, а Тихон был обвинён в контрреволюции[57]. Ответная тактика Патриарха Тихона сводилась к тому, чтобы путём переговоров и формального согласия с требованиями советской власти лавировать так, чтобы эти требования не реализовывались[7]. Высшей точкой компромисса с советской властью Станислав Петров назвал три «покаянных» документа — заявление в Верховный суд РСФСР от 16 июня 1923 года, обращение к пастве от 28 июня 1923 года и обращение к пастве от 1 июля того же года[7]. Параметры компромисса излагались в двух записках: Е. М. Ярославского от 11 июня 1923 года и заседаний Антирелигиозной комиссии от 12 июня того же года. В обмен на освобождение из тюрьмы и отмену запрета на церковную деятельность от Патриарха Тихона потребовать признание правильности привлечения его к суду, раскаяние в действиях против советской власти, отмежевание от контрреволюционных организаций, а также проведение некоторых церковных реформ[58]. Патриарх Тихон также пошёл на значительный компромисс, поскольку не видел иного выхода для блага Церкви[7].

Во всех трёх документах так или иначе затрагивается (и аннулируется) Послание от 19 января 1918 года. Так, в заявлении в Верховный Суд РСФСР от 16 июня 1923 года говорилось: «я действительно был настроен к Советской Власти враждебно, причем враждебность из пассивного состояния временами переходила к активным действиям как-то: обращение по поводу Брестского мира в 1918 г., анафемствование в том же году Власти и наконец воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей в 1922 г. <…> Признавая правильность решения суда о привлечении меня к ответственности по указанным в обвинительном заключении статьям уголовного кодекса за антисоветскую деятельность, я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный Суд <…> освободить меня из под стражи. При этом я заявляю Верховному Суду, что я отныне Советской Власти не враг»[59]. В послании Патриарха Тихона от 28 июня 1923 года говорилось: «Если я первый год существования Советской власти допускал иногда резкие выпады против неё, то делал это вследствие своего воспитания и господствовавшей на бывшем тогда Соборе ориентации. <…> Что касается моего отношения к Советской власти в настоящее время, то я уже определил его в своем заявлении на имя Верховного Суда, который я прошу изменить мне меру пресечения, то есть освободить из-под стражи <…> Отныне я определенно заявляю всем тем, что их усердие будет совершенно напрасным и бесплодным, ибо я решительно осуждаю всякое посягательство на Советскую власть, откуда бы оно ни исходило. Пусть все заграничные и внутренние монархисты и белогвардейцы поймут, что я Советской власти не враг»[60]. В послании Послании от 1 июля 1923 года говорилось: «Сознавая свою провинность перед Советской властью, выразившуюся в ряде наших пассивных и активных антисоветских действий, как это сказано в обвинительном заключении Верховного Суда, то есть в сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих, анафематствовании Советской власти, воззвании против Брестского мира и т. д., мы по долгу христианина и архипастыря в сем каемся и скорбим о жертвах, получившихся в результате этой антисоветской политики. По существу виноваты в этом не только мы, а и та среда, которая нас воспитала, и те злоумные люди, которые толкали нас на эти действия с самого начала существования Советской власти»[61].

Советская власть тогда и в дальнейшем подавали это «раскаяние» как свою победу, как доказательство своей «правоты», как умение прощать раскаявшихся[62]. Но хотя один из ближйших сотрудиков сотрудник Патриарха Тихона архиепископ Иларион (Троицкий) разъяснял тогда же, что «отлучение, какое составлено Тихоном в 1918 г., направлено вовсе не против Советской власти как таковой, а против тех, кто позволял себе самовольно проливать кровь, вопреки уже изданной Советской конституции, которая признала свободу как религиозной, так и антирелигиозной пропаганды. Отлучение имело смысл только именно по отношению к той смутной эпохе, когда принципы Советской конституции ещё не вошли в жизнь повсюду и когда действительно совершалось много произвольных актов на местах по отношению к Православной Церкви»[63], хотя в «Известиях» появилось воззвание за подписями патриарха Тихона, архиепископа Тверского Серафима (Александрова), архиепископа Уральского Тихона (Оболенского) и архиепископа Илариона (Троицкого), в котором говорилось: «Наша Церковь решительно отмежевалась от всякой контрреволюции. Произошла социальная революция. Возврат к прежнему строю невозможен…», хотя 24 января 1924 года Патриарх Тихон направил официальное соболезнование в связи со смертью В. И. Ленина[64], в целом отношение советской власти к Патриарху Тихону не претерпело существенных изменений, и в последующем большевики не забывали напоминать о том, что в первый послереволюционный период он выступал как активный противник их власти[65]. В марте 1924 года дело против Патриарха Тихона официально закрыли, но угроза судебного преследования сохранялась, в дальнейшем следствие было возобновлено[66].

Последующее восприятие послания

В советской историографии

В советской историографии послание от 19 января 1918 года ставилось во главу угла при квалификации деятельности патриарха Тихона и всей Русской православной церкви как контрреволюционной[67], а стремления авторов разобраться в личности патриарха Тихона как человека не было[68]. Даже при публикации просоветского «Предсмертного завещания» патриарха Тихона вскоре после его кончины, советская пресса не забыла припомнить ему выступления против «рабоче-крестьянского» правительства, в том числе послание от 19 января 1918 года. Указывалось, что «патриаршую карьеру» он начал с анафемы большевикам, а в «годину голода» отдал приказ о сопротивлении изъятию церковных ценностей[69]. Написанное советской прессой 1920-х годов о патриархе Тихоне пересказывалось с некоторыми дополнениями, пояснениями и комментариями вплоть до конца 1980-х[70]. Более того, дабы создать образ врага, о «раскаянии» Патриарха Тихона с конца 1930-х по начало 1960-х годов предпочитали не упоминать вовсе[71], а в послевоенную эпоху старались о патриархе Тихоне не упоминать вовсе. Даже в многотомной «Истории Гражданской войны в СССР» его имя встречается лишь однажды в контексте того, что «возглавлявший реакционное православное духовенство» патриарх выпустил обращение, «в котором обещал предать анафеме всех, кто будет поддерживать Советскую власть»[72].

В 1960-е — 1980-е годы появились более подробные работы с критикой патриарха Тихона, но в основном это было повторение тезисов советской пропаганды 1920-х годов на новый лад[73]. Даже на закате советской эпохи советский религиовед Н. С. Гордиенко (1989) писал, что патриарх Тихон после Октябрьской революции осуществил «целый ряд антисоветских акций»: «Не религиозными, а политическими мотивами руководствовался патриарх Тихон (Белавин), предавая анафеме членов Советского правительства и представителей Советской власти на местах: они не были членами церкви и анафематствованию не подлежали, но анафема дискредитировала их в глазах верующих, провоцировала последних на антиправительственные действия, к чему и стремился глава церкви. Из политических соображений ленинский декрет „Об отделении церкви от государства и школы от церкви“ был охарактеризован Тихоном как „акт гонения на религию и церковь“, что было воспринято духовенством как призыв к несоблюдению верующими законов новой власти. <…> Сугубо политические цели преследовал патриарх при публичном осуждении заключенного Советским правительством Брестского мира с кайзеровской Германией. <…> Тихон решил сорвать проведение Декрета ВЦИК „О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих“ в жизнь и тем самым сделать Советскую власть беззащитной перед лицом голода, ускорить её крах»[74]. Таким образом, как отмечает историк Сергей Фирсов, за десятилетия, прошедшие со времени кончины патриарха Тихона до гибели коммунистического режима и развала СССР, официальная советская историография писала о нём исключительно как о враге. Написать подлинный портрет патриарха Тихона в условиях господства коммунистической идеологии и не хотели, и не могли[8].

В русской эмиграции

Послание попало за рубеж и неоднократно публиковалось в эмигрантских изданиях вместе с другими посланиями патриарха Тихона (в том числе в «Вестнике Русского студенческого христианского движения» в конце 1960-х — начале 1970-х годов)[75].

В 1942 году последний обер-прокурор Святейшего синода, министр исповеданий Временного правительства, богослов, церковный историк Антон Карташёв писал, подчёркивая актуальность анафемы: «Эта иерархическая, духовническая, канонически-законная анафема большевикам и — разумеется — самому большевизму, была первым торжественным и до конца искренним, откровенным судом Русской Церкви и русского православного сердца, произнесёнными навсегда над коммунистической революцией. <…> Коммунисты — анафема, отлучены от Церкви и с ними христианину, под заклятием Патриарха, запрещено общение»[76].

Иван Андреевский отмечал в 1955 году: «Патриарх Тихон анафематствовал (19-1-1918), а Церковный Собор утвердил (28-1-1918) это анафематствование Советской власти. <…> Признавая <…> нежелательность отделения Церкви от государства, и Патриарх Тихон и Собор <…> своей анафемой отделили Русскую Православную Христианскую Церковь от нерусского богоборческого антихристианского Советского государства. Анафемой только этого вида государственной власти, Патриарх и Собор констатировали факт несовместимости власти истинной христианской Церкви с властью антихристова духа»[77]. 1 января 1970 года Архиерейский Синод Русской зарубежной церкви прямо анафематствовал В. И. Ленина и гонителей православной веры. «Возгласить анафему Ленину и всем гонителям Церкви Христовой, которые были анафематствованы ещё Святейшим Патриархом Всероссийским Тихоном» Синод предписал 29 марта того же года противовес празднованию 100-летия предстоящему празднованию 100-летия со дня рождения В. И. Ленина[78]. При этом предписывалось также огласить «Послание Святейшего Патриарха Тихона 1918 г. об отлучении большевиков», которое было предварительно разослано по приходам[79]. Известный деятель РПЦЗ епископ Григорий (Граббе) писал в 1975 году, что патриарх Тихон «в грозном послании обличал Народных Комиссаров и предавал анафеме за их злодеяния»[80]. Распространение получила стихира «рыдание, жалость и горе» из службы новомученикам и исповедникам российским, прославленным Русской зарубежной церковью в 1981 году. В ней в обращении к патриарху Тихону есть слова: «Да услышат же и разорители храмов Божиих огненное слово твоё… „властию нам от Бога данною анафематствуем вас“». Далее авторы стихиры восклицают: «О страшного отлучения вечнаго! Се анафема никим же разрешаема! Се дерзновение патриаршее!» Здесь также выражена мысль, что данную анафему никто не может отменить[81].

Постсоветская историография

Новый этап в изучении личности деятельности патриарха Тихона в частности начался на рубеже 1980—1990-х гг. Он характеризуется стремлением к объективному и всестороннему изучению прошлого. Были кардинальным образом пересмотрены оценки личности патриарха Тихона советского периода[82]. Отношение патриарха Тихона к советской власти (в том числе послание от 19 января 1918 года) стало одной из тем современной историографии, которую рассматривали отечественные историки, изучавшие его жизнь и деятельность[52]. Причём отмечалось, что вопрос о мотивации поступков патриарха Тихона, о цели и тактическом замысле его действий в отношении советской власти представляет собой сложную познавательную проблему[7]. Также, как констатировал Арсений Соколов: «оценка значения этого документа, как правило, делается, исходя из более поздних событий, связанных с последующими гонениями на церковь и преследованием духовенства»[12].

У исследователей нет полного единства относительно того, кого же именно патриарх Тихон анафематствовал в данном послании. Ряд исследователей согласны с советской и эмигрантской историографией, считая, что анафематствована была именно советская власть. Финский исследователь Арто Луукканен считал, что обвинение в послании патриархом власти в деструктивных процессах в стране содержит политическую анафему советскому режиму[83]. Эту мысль поддерживает и Сергей Фирсов: «Для живших в 1918 году в России сомнений в том, что под „безумцами“ подразумевались активные строители „нового мира“, не было. Они и анафематствовались»[84]. Протоиерей Александр Салтыков настаивал, что патриарх Тихон анафематствовал именно советскую власть, но отмечает, что «анафема 1918 г. распространяется <…> не только на „властелинов“, но и на многочисленных погромщиков русского или иного происхождения, которые по всей стране анархически захватывали и грабили Церковь и вообще мирных людей». Также он считал, что анафему, наложенную на «безбожных властелинов тьмы века сего», ввиду согласия с ней Поместного собора, «отменить никто не может»[85].

Высказывались и другие мнения. Историк Дмитрий Поспеловский указывал в 1995 году, что в послании «нет ни слова ни о большевиках, ни о советской власти, речь идёт о „безумцах“, чинящих „ужасные и зверские избиения ни в чём не повинных… людей“. Собор отлучает здесь от Церкви всех, кто терроризировал население»[22]. Вячеслав Лобанов, не отвергая полностью мысль, что анафема направлена против власти, делает акцент на том, что «не следует воспринимать этот документ как политическую декларацию»[16], отмечая, что «в послании нет призывов к политическому насилию», а о контрреволюционности Патриарха Тихона можно говорить лишь с точки зрения духовного неприятия сути и последствий октябрьского переворота[32]. С ним согласен и игумен Серафим (Николин): «Обращение Патриарха являлось не политической декларацией, его цель заключалась в том, чтобы морально воздействовать на ситуацию, нравственно осудить происходящее»[6]. Священник Димитрий Сафонов считал, что «Патриарх выразил бескомпромиссно отрицательное отношение к братоубийственной войне и пролитию братской крови, кем бы оно ни совершалось»[13]. Протоиерей Георгий Митрофанов считал, что «анафема отнюдь не большевикам. Не потому, что среди большевиков не было людей православных по крещению (тот же самый Ленин и Сталин). Но прежде всего потому, что Патриарх <…> прекрасно понимал, что эти люди уже свой выбор в отношении Церкви сделали»[41]. Протоиерей Димитрий Олихов отмечал, что в послании от 19 января 1918 года нет суждений чисто политического характера, нет оценок нового государственного строя с точки зрения его политической целесообразности; в нём выражены лишь архипастырская озабоченность положением Церкви и осуждение кровавых беспорядков. «Патриарх предаёт анафеме не советский строй, а участников расправ над невинными людьми, никак не определяя при этом их политическую принадлежность»[86]. Игумен Виталий (Уткин) считал, что «несмотря на прозвучавшее в патриаршем послании 1918 года анафематствование, победившая в ходе гражданской войны советская власть не воспринималась ни Святейшим Патриархом Тихоном, ни его окружением, ни его преемниками в качестве антихристовой». Также он полемизировал с теми, кто считал, что анафема сохраняет своё действие, так как «анафема была не только отменена им в 1923 году после выхода из заключения, но и признана ошибочной»[87]

Иеромонах Феофан (Кричуняк) подчеркнул не только историческую значимость, но и актуальность послания, в том числе в контексте притеснений УПЦ на Украине: «Патриарх Тихон призывает к соборности, верности основам веры и неустанным усилиям по её защите. Пример, отображенный в послании, может сыграть сегодня существенную роль в формировании непоколебимой позиции. Это не только исторический документ, но и реальное руководство для православных верующих в современных условиях, подчеркивающее важность защиты веры и церковных ценностей перед лицом внешних угроз и вызовов»[88].

Примечания

- 1 2 Соколов, 2013, с. 17—18.

- 1 2 3 4 Кашеваров, 2019, с. 184.

- 1 2 3 Соколов, 2013, с. 21.

- 1 2 3 4 Соколов, 2013, с. 19.

- 1 2 3 4 5 Соколов, 2013, с. 18.

- 1 2 3 Николин, 2017, с. 51.

- 1 2 3 4 5 6 7 Николин, 2022, с. 307.

- 1 2 Фирсов, 2016, с. 249.

- 1 2 Николин, 2017, с. 50.

- 1 2 Лобанов, 2008, с. 52.

- 1 2 Сейтлиева Л. М. Реформа семейного законодательства после 1917 года // Экономика, педагогика и право. — 2017. — № 2.

- 1 2 Соколов, 2013, с. 17.

- 1 2 3 4 Сафонов Д., свящ. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России и его время. — М.: Покров, 2013. — С. 24—25. — 701 с. — ISBN 978-5-906527-01-1.

- 1 2 3 Кашеваров, 2019, с. 183.

- 1 2 Лобанов, 2008, с. 53.

- 1 2 3 Лобанов, 2008, с. 54.

- ↑ Николин, 2017, с. 49.

- 1 2 Лобанов, 2008, с. 57.

- ↑ Лобанов, 2008, с. 57—58.

- ↑ Уткин, 2024, с. 162—163.

- ↑ Салтыков, 2018, с. 10.

- 1 2 3 Кашеваров, 2005, с. 114.

- 1 2 Послание Святейшего Тихона, Патриарха всея России. // Богословский Вестник, издаваемый Московскою Духовною Академиею. — Сергиев Посад: «Типография И. И. Иванова». — 1918. — Том I. — Январь-Февраль. — С. 74-76

- 1 2 Салтыков, 2018, с. 9.

- ↑ Троицкий А., прот., Елена (Хиловская), мон. Журналы духовные // Православная энциклопедия. — М., 2008. — Т. XIX : Ефесянам послание — Зверев. — С. 399—406. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-034-9.

- ↑ Соколов, 2013, с. 18—19.

- ↑ Кашеваров, 2005, с. 117.

- 1 2 Салтыков, 2018, с. 15.

- ↑ Лобанов, 2008, с. 233.

- ↑ Следственное дело патриарха Тихона. Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ РФ. — М.: ПСТБИ, 2000. — С. 14. — 1016 с.

- ↑ Сводный каталог листовок первых лет советской власти, 25 октября (7 ноября) 1917—1925: ч. 1-2. Листовки высших органов государственной власти и управления, центральных партийных, профсоюзных, комсомольских и других организаций / Ред.: Г. В. Михеева, А. Ф. Шевцова. — CПб. 1996. — C. 291.

- 1 2 3 4 5 Лобанов, 2008, с. 55.

- ↑ Кашеваров, 2005, с. 115.

- ↑ Салтыков, 2018, с. 13.

- ↑ Наследие. Вып. 1. Книга 1: История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века): хрестоматия в 2 ч. Часть II: XХ – начало XXI века / сост. Ю. П. Зуев; под общ. ред. Ю. П. Зуева, В. В. Шмидта. — М.: Изд-во РАГС, 2010. — С. 60—61. — 288 с.

- ↑ Кашеваров, 2005, с. 116—117.

- ↑ Салтыков, 2018, с. 14.

- 1 2 Соколов, 2013, с. 19—20.

- ↑ Сизов С. Г. Православная Церковь в общественно-политических, духовных и социальных процессах Белого Омска (июнь 1918 — ноябрь 1919) // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии / главный редактор Н. В. Воробьева. — 2017. — Вып. 2. — С. 66.

- ↑ Кашеваров, 2005, с. 118.

- 1 2 Георгий Митрофанов. Патриарх Тихон и Церковь в ХХ веке. Лекция протоиерея Георгия Митрофанова. pravmir.ru (7 апреля 2015).

- ↑ Лавров В. М. Октябрьская революция в восприятии патриарха Тихона // Проблемы отечественной истории: источники, историография, исследования: сборник научных статей. — СПб.; К.; Мн., 2008. — С. 545.

- ↑ Николин, 2017, с. 51—52.

- ↑ Фирсов, 2016, с. 228.

- ↑ Лобанов, 2008, с. 52—53.

- 1 2 3 Николин, 2017, с. 52.

- ↑ Соколов, 2013, с. 20.

- ↑ Соколов, 2013, с. 20—21.

- ↑ Николин, 2017, с. 53.

- ↑ Николин, 2017, с. 53—54.

- ↑ Николин, 2017, с. 54.

- 1 2 3 4 Николин, 2022, с. 311.

- ↑ Николин, 2017, с. 55.

- ↑ Николин, 2017, с. 55—56.

- ↑ Кашеваров, 2019, с. 190.

- ↑ Мазырин А. В., свящ. Формы противодействия Православной Российской Церкви обновленческому расколу в 1920-е гг. // Теологический вестник Смоленской православной духовной семинарии. — 2025. — № 1. — С. 24—25.

- ↑ Яковлева Ж. В., Петрович В. Г. Церковь и государственная политика: проблемы взаимодействия (на примере Саратовского Поволжья 1917—1920-х годов) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2024. — Т. 24, вып. 2. — С. 264—269.

- ↑ Николин, 2022, с. 308.

- ↑ Заявление патриарха Тихона в Верховный Суд РСФСР. 16 июня 1923 г.

- ↑ Послание патриарха Тихона верующим. 28 июня 1923 года

- ↑ Послание патриарха Тихона верующим. 1 июля 1923 г.

- ↑ Фирсов, 2016, с. 218.

- ↑ Религиозные диспуты в Москве в 1923 году // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. — 2006. — № 2 (19). — С. 219—220.

- ↑ Уткин, 2024, с. 165.

- ↑ Фирсов, 2016, с. 223.

- ↑ Николин, 2022, с. 309.

- ↑ Васильева О. Российская православная церковь и Октябрьская революция 1917 г. // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. — 2019. — Т. 37, № 1-2. — С. 12-29.

- ↑ Фирсов, 2016, с. 219.

- ↑ Фирсов, 2016, с. 224.

- ↑ Фирсов, 2016, с. 209, 225.

- ↑ Фирсов, 2016, с. 230—231.

- ↑ Фирсов, 2016, с. 232.

- ↑ Фирсов, 2016, с. 234—245.

- ↑ Русское православие: вехи истории / Науч. ред., глава авт. коллектива, авт. вступ. ст. и послесл. А. И. Клибанов. — М.: Политиздат, 1989. — С. 617—629. — 719 с. — ISBN 5-250-00246-3

- ↑ Серафим (Николин), игум. Источниковедческий аспект исследования деятельности святого Патриарха Тихона в 1917-1925 гг. и его значение для развития современной историографии. — СПб., 2023. — С. 67—68. — 231 с.

- ↑ Салтыков, 2018, с. 14—15.

- ↑ Андреевский И. М. О положении Православной Церкви в Советском Союзе. Катакомбная Церковь в СССР. — Jordanville: Типографія преп. Іова Почаевскаго. Holy Trinity Monastery, 1951. — 14 с.

- ↑ Уткин, 2024, с. 163.

- ↑ Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь при митрополите Филарете (Вознесенском). — М.: Издательство ПСТГУ, 2021. — С. 106, 400. — 496 с. — ISBN 978-5-7429-1388-7.

- ↑ Григорий (Граббе), еп. Патриарх Тихон // Завет Святого Патриарха. — М., 1996. — С. 13—30.

- ↑ Уткин, 2024, с. 164.

- ↑ Николин, 2017, с. 47.

- ↑ Лобанов, 2008, с. 60.

- ↑ Фирсов, 2014, с. 15.

- ↑ Салтыков, 2018, с. 9, 12—16.

- ↑ Олихов Д. В., прот. Реакция структур Русской Православной Церкви на большевистский переворот октября 1917 г // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии. — 2017. — № 2 (3). — С. 30–34.

- ↑ Уткин, 2024, с. 153, 166.

- ↑ Феофан (Кричуняк), иером. Анализ послания Патриарха Тихона от 19 января 1918 года (с анафемой безбожникам): аналогии с сегодняшними событиями // Межрегиональные Пименовские чтения. — 2024. — № 21. — С. 222—227.

Литература

- Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и Советское государство (1917–1922). — М.: Издательство Крутицкого подворья; Общество любителей церковной истории, 2005. — 437 с. — (Материалы по истории Церкви. Кн. 35).

- Кашеваров А. Н. Разработка на Поместном Соборе 1917—1918 гг. официальной позиции Православной Церкви в отношении советской власти и ее религиозной политики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. — 2007. — № 2. — С. 48–60.

- Лобанов В. В. Патриарх Тихон и советская власть (1917—1925 гг.). — М.: Русская панорама, 2008. — 352 с. — (Страницы российской истории). — ISBN 978-5-93165-200-9.

- Соколов А. В. Послание патриарха Тихона от 19 января 1918 года: печать, распространение, первая реакция советской власти // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. — 2013. — № 1 (23). — С. 17—22.

- Фирсов С. Л. «Власть и огонь»: Церковь и Советское государство: 1918 — начало 1940-х гг.: Очерки истории. — М.: Издательство ПСТГУ, 2014. — С. 13—147.

- Фирсов С. Л. Личность и образ святого Патриарха Тихона (Беллавина) в советской печати // Церковь и время. — 2016. — № 2 (75). — С. 208—252.

- Серафим (Николин), игумен. Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский и его отношение к государственной власти 1917—1918 гг // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии. — 2017. — № 1 (2). — С. 46—59.

- Салтыков А., прот. «Гремит анафема в соборах». К 100-летию анафемы святого Патриарха Тихона // Кадашевские чтения: сборник докладов конференции. Выпуск XXII. — М.: Музей «Кадашевская слобода»; Об-во сохранения лит. наследия, 2018. — С. 5—20.

- Кашеваров А. Н. Поместный собор 1917—1918 гг. и отношение православной Церкви к советской власти и ее религиозной политике // Российская история. — 2019. — № 1. — С. 179–190.

- Серафим (Николин), игумен. Дискуссия об отношении святого патриарха Тихона к советской власти в современной отечественной историографии в 2000—2018 гг. // Христианское чтение. — 2022. — № 3. — С. 305—313.

- Соколов А. В. Православная Российская Церковь в эпоху великих потрясений (1917—1918 гг.). — М.: Общество любителей церковной истории, 2024. — 920 с. — ISBN 978-5-6041171-4-9.

- Виталий (Уткин), игум. «Какой же это Антихрист, я его не узнаю»: патриарх Тихон и митрополит Сергий (Страгородский) в борьбе с идеей «духовного Антихриста» // Ортодоксия. — 2024. — № 1. — С. 152–183. — doi:10.53822/2712-9276-2024-1-152-183.

- Шкаровский М. В. Духовные связи Святейшего Патриарха Тихона с Санкт-Петербургской епархией / научный редактор, автор вступительного слова: Ю. В. Мудров. — СПб.: Государственный музей «Исаакиевский собор»: Первый ИПХ, 2025. — 184 с. — ISBN 978-5-907810-45-7.