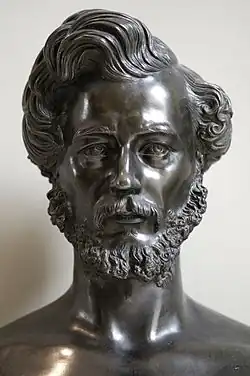

Прадье, Жан-Жак

| Прадье, Жан Жак | |

|---|---|

| фр. James Pradier | |

.jpg) | |

| Имя при рождении | фр. Jean-Jacques Pradier |

| Дата рождения | 23 мая 1790 |

| Место рождения | Женева, Швейцария |

| Дата смерти | 4 июня 1852 (62 года) |

| Место смерти | Буживаль, Франция |

| Гражданство |

|

| Род деятельности | скульптор |

| Учёба | |

| Супруга | Louise Pradier |

| Награды | Римская премия |

Жан-Жак Прадье, также Джеймс Прадье (фр. Jean-Jacques Pradier; 23 мая 1790, Женева, Швейцария — 4 июня 1852, Буживаль, Франция) — французский живописец и скульптор швейцарского происхождения салонно-академического направления. Известен под псевдонимом Джеймс Прадье[2]. Ценимый при жизни, он считался одним из величайших скульпторов своего времени и его произведения пользовались большим спросом во Франции и в других странах Западной Европы. В последующее время его салонное искусство было предано забвению.

Биография

Жан-Жак Прадье родился 23 мая 1790 года в Женеве, в Женевской республике, присоединённой к революционной Франции в 1798 году. Он был четвёртым ребёнком в семье, происходящей из французских гугенотов (протестантов-кальвинистов), бежавших из Лангедока после отмены Нантского эдикта в 1685 году[3]. Отец Жан-Жака владел небольшим отелем в Женеве. Семья была не богата и отец решил отдать своих сыновей в ученики, как только они достигли совершеннолетия. Прадье и его старший брат Шарль-Симон Прадье стали работать в мастерской гравёра-часовщика.

В 1804 году братья зарегистрировались в общедоступной школе рисования (l'école publique de dessin). После окончания ученичества в 1807 году Жан-Жак присоединился к своему брату в Париже. Там он работал помощником скульпторa Франсуа-Фредерика Лемо, прежде чем 5 февраля 1811 года был принят в его мастерскую в парижской Школе изящных искусств. Следуя моде того времени, он принял английское имя Джеймс. В Париже Прадье пользовался покровительством Доменика Виван-Денона, посещал мастерскую живописи Франсуа Жерара[4].

В 1813 году Жан-Жак Прадье был удостоен Римской премии и год спустя, 13 января 1814 года, Прадье прибыл во Французскую академию в Риме. Во время своего пятилетнего пребывания в Риме он брал уроки рисования в Академии Святого Луки и, вероятно, часто посещал мастерские Кановы и Торвальдсена. Позднее, в 1831 году Прадье создал скульптурную группу «Три грации» в подражание Антонио Канове.

По возвращении в 1819 году Париж Прадье дебютировал в Салоне и постепенно стал заметной фигурой в художественном мире Франции. В 1827 году он был избран членом Академии изящных искусств. Звание академика позволяло ему выставлять свои работы в Салоне, минуя жюри, членом которого он также был избран. Вскоре после этого, 23 января 1828 года, он был назначен профессором скульптуры в Парижской школе изящных искусств, где заменил Франсуа-Фредерика Лемо[5].

В 1828 году Прадье было присвоено звание кавалера ордена Почётного легиона. Он выполнял множество самых разных заказов от муниципальных властей и частных лиц, так в 1840 году создал скульптурный декор фронтона южного фасада Люксембургского дворца. Художник регулярно посещал великосветские салоны, там он встречал многих деятелей изобразительного искусства и литературы, в том числе Виктора Гюго, Эжена Делакруа, Шарля Бодлера, Оноре Домье и многих других.

Во время пребывания в Италии Прадье познакомился с молодой римлянкой, которая последовала за ним в Париж. Она служила ему моделью для многих скульптур. Однако Прадье вскоре влюбился в Жюльет Друэ, которая в 1825 году стала его любовницей, у них родилась дочь Клэр Говен (1826—1846), которая стала Клэр Прадье. Жюльет Друэ послужила скульптору моделью для аллегорической статуи Страсбурга, установленной в Париже, на Площади Согласия. Реплика этого произведения Прадье была приобретена Анатолием Демидовым для его виллы во Флоренции, также им был заказан памятник его брату Павлу Николаевичу, умершему в 1840 году. Погребальная скульптура представляла собой Распятие Христа, первоначально она была размещена в Санкт-Петербургской усыпальнице Демидовых в Александро-Невской лавре, и уже в 1875 году, сыном Павла Николаевича, Павлом Павловичем Демидовым была перенесена в Выйско-Никольскую церковь города Нижнего Тагила[6].

В салоне, собиравшемся в мастерской Прадье в Париже, царила Жюльетт Друэ. Выставленная в следующем году в Парижском Салоне скульптурная группа Прадье «Сатир и вакханка» вызвала скандал, поскольку многие увидели в персонажах сходство с самим скульптором и его бывшей любовницей[7]. Связь скульптора и его модели оборвалась, как только Жюльет покинула Париж с князем Демидовым, с которым у неё был роман, но затем оставила и его, чтобы в 1833 году перейти к Виктору Гюго.

Среди других известных работ Прадье были статуи и бюсты королей (Людовика XVIII, Луи-Филиппа) и герцогов Орлеанских, множество скульптур на античные темы. Прадье участвовал в создании скульптурного убранства Триумфальной арки и Дома Инвалидов в Париже.

27 августа 1833 года Прадье женился на Луизе Дюпон, урождённой д’Арсе, дочери Жан-Пьера-Жозефа д’Арсе. У них было трое детей: мальчик и две девочки. Прадье делал множество зарисовок и статуэток своих детей. Однако 3 января 1845 года скульптор расстался со своей женой, которая своими безумными тратами уничтожала семейный бюджет. Жан-Жак Прадье умер 4 июня 1852 года от приступа апоплексического удара, который произошел в Буживале.

Его брат Шарль-Симон Прадье (1783—1847) стал известным рисовальщиком и гравёром, сын — Джон Прадье (1845—1912), живописец-ориенталист. Одним из учеников Жан-Жака Прадье был Жан-Этьен Шапоньер.

Оценки творчества и критика

Академические нормы и правила во Франции периода историзма накануне «второго ампира» Наполеона III были все ещё актуальны, и многие художники использовали античные персонажи и сюжеты, вдохновлённые мифологией, чтобы приспособить их к неоклассической эстетике. В период Реставрации Прадье продолжал работать в качестве салонного живописца и скульптора[8]. Индивидуальный стиль и манера Прадье более тяготела к салонному классицизму, чем к набирающему силу романтизму. Гюстав Флобер в 1846 году отзывался о Прадье как о «великом художнике, настоящем греке».

Однако романтики относились к творчеству Прадье иронично. Так, Шарль Бодлер в своей работе «Салон эстетических раритетов» 1846 года высказал неоднозначное мнение о таланте Прадье: «О плачевном состоянии скульптуры свидетельствует то, что её король — г-н Прадье. По крайней мере, он умеет изображать плоть и может особенно тонко обращаться с долотом; но у него нет ни воображения, необходимого для больших композиций, ни чувства рисунка. Это холодный академический талант»[9].

Галерея

Скульптурная композиция фронтона центрального ризалита южного (садового) фасада Люксембургского дворца. Париж

Скульптурная композиция фронтона центрального ризалита южного (садового) фасада Люксембургского дворца. Париж Три грации. 1831. Мрамор. Лувр, Париж

Три грации. 1831. Мрамор. Лувр, Париж Нимфа, или Вакханка. 1823. Мрамор. Национальный музей Сан-Карлоса, Мехико

Нимфа, или Вакханка. 1823. Мрамор. Национальный музей Сан-Карлоса, Мехико Лёгкая поэзия. 1846. Мрамор. Музей изящных искусств. Ним

Лёгкая поэзия. 1846. Мрамор. Музей изящных искусств. Ним Ниссия. 1848. Мрамор. Музей Фабра, Монпелье

Ниссия. 1848. Мрамор. Музей Фабра, Монпелье Хлорис, ласкаемая Зефиром. 1849. Мрамор. Музей августинцев, Тулуза

Хлорис, ласкаемая Зефиром. 1849. Мрамор. Музей августинцев, Тулуза М. Дюкан. Бронза. Лувр, Париж

М. Дюкан. Бронза. Лувр, Париж Промышленность. 1851. Дворец Броньяр, Париж

Промышленность. 1851. Дворец Броньяр, Париж Кассандра. Мрамор. Музей Кальве, Авиньон

Кассандра. Мрамор. Музей Кальве, Авиньон

Примечания

- ↑ AGORHA (фр.) — 2009.

- ↑ Pradier, James [archive], et Genève (canton): Seigneurie et République de Genève (1534—1798) [archive] dans le dictionnaire historique de la Suisse)

- ↑ Jean-Jacques (dit James) Pradier (1790—1852) [archive], sur Musée protestant (consulté le 10 août 2022)

- ↑ Власов В. Г. Прадье, Жан-Жак, Джеймс // Стили в искусстве. В 3-х т. — СПб.: Кольна. — Т. 3. — Словарь имён, 1997. — С. 185. — ISBN 5-88737-010-6

- ↑ Auguste Dumont lui succèdera à son décès en 1852 (cf. Frédéric Chappey. Les Professeurs de l'École des Beaux-Arts (1794—1873) // Romantisme, № 93, 1996. — Рp. 95—101

- ↑ Исторический сайт Нижнего Тагила. Дата обращения: 7 апреля 2022. Архивировано 2 июня 2013 года.

- ↑ Notice de Satyre et Bacchante (1834) [archive], sur louvre.fr (consulté le 27 avril 2016)

- ↑ Власов В. Г., 1997. — С. 185

- ↑ Curiosités esthétiques/Salon de 1846. — Р. 87

Литература

- Сомов А. И. Прадье, Джемс // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1898. — Т. XXIVa. — С. 938.

- Parrocel É.-A. Annales de la peinture. — Ch. Albessard et Bérard, 1862. — P. 507—516.