Присяга судьи Конституционного суда Российской Федерации

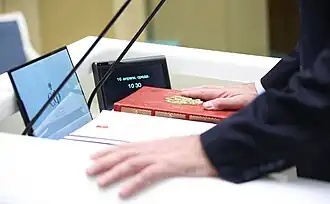

Присяга судьи Конституционного суда Российской Федерации (КС РФ) ― юридический факт и обязательная процедура для вступления в должность судьи КС РФ. Произносится в торжественной обстановке на заседании Совета Федерации России ― верхней палаты Федерального собрания (парламента) РФ. После клятвы на Конституции Российской Федерации судья КС вступает в должность официально. При произнесении клятвы сенаторы от всех регионов РФ, присутствующие на заседании, обязаны встать, тем самым принимая присягу судьи КС РФ. После произнесения клятвы исполняется гимн Российской Федерации. Затем председатель Совета Федерации вручает судье КС РФ судейскую мантию как символ судебной власти.

Судейская присяга в истории

Институт судейской присяги основывается во многом на религиозных корнях. Присяга тесно связана с магическими заклинаниями. Считалось, что нарушивший присягу человек навлекал беду, вплоть до смертельного исхода, приводил в движение вредоносные силы. У многих народов судье отводилась роль религиозно-нравственного ориентира или жреца, который отвечал за знание, понимание и исполение (соблюдение) религиозных догм. Он как никто нуждался в приведении к присяге ― без неё правосудие не имело гарантий беспристрастности. С утверждением государственного строя присяга приобрела гражданское и юридическое значение[1].

Надлежащее отправление правосудия всегда было связано с принисением клятвы как высшей ответственностью перед Богом[2]. В силу этого в российской среде общественные ожидания от исполнения судьёй своих обязанностей связывались с промыслом Божьим. Так, указом от 16 августа 1760 года императрица Елизавета Петровна внушала членам высшего судебного органа Российской империи, что каждый сенатор по своей чистой совести должен памятовать свой долг к Богу, государству и законам, а обязанность судьи ― уважать представления (законы), исправлять заблуждения, стремиться к достижению правды, а также подвергать следствию подозрительных судей[3]. В статье 225 Учреждения судебных установлений Российской империи содержится упоминание о том, что приносящий присягу принимает на себя обязательство держать ответ перед Богом за соблюдение законности на страшном суде Его[4].

Присяга судьи Конституционного суда РФ

Конституционная юстиция является новой ветвью российской судебной власти, лишённой какой-либо значимой предыстории. Тем не менее, в Конституции РФ (статья 125) закреплены исключительные полномочия за Конституционным судом по разрешению дел в последней инстанции. Любые Определения и Постановления Конституционного суда РФ действуют сразу, непосредственно после их провозглашения. Отправление конституционного правосудия нередко связано с тем, что КС РФ, признавая неконституционными положения проверяемых законов, противопоставляет себя Федеральному собранию РФ и даже может принимать решения, отвергающие результаты прямого народного волеизъявления. Поэтому присяга судьи КС РФ приобретает особую значимость[5].

Юридическое оформление института присяги судьи КС РФ отражено в Федеральном конституционном законе «О Конституционном суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 года, №1-ФКЗ. Согласно статье 12 ФКЗ, принесение присяги является юридическим фактом (действием), с которым связывается вступление судьи в должность. Статья 128 Конституции РФ определяет порядок назначения судей КС РФ. Они назначаются Советом Федерации России по представлению Президента РФ. Принесение судьёй присяги на Конституции РФ в верхней палате парламента обязательно, иначе кандидат не приобретает судейского статуса. Правовое значение имеет присутствие круга лиц ― представителей публичной власти РФ, а также текст присяги, произносимый судьёй после того, как сенаторы проголосуют по его кандидатуре[6]. Председатель Совета Федерации приводит к присяге судью КС РФ, что придаёт церемонии вступления в должность особую государственную важность[7].

Текст присяги

Присяга судьи КС РФ как по содержанию, так и по процедуре принятия существенно отличается от присяги судей федеральных судов общей и арбитражной юрисдикции, а также от присяги судей мировых судов. Это продиктовано тем, что принимаемые КС РФ решения являются окончательными, не могут отменяться ни одним органом государственной власти, включая самим Конституционным судом РФ. Именно то, что Конституция РФ наделяет судей КС РФ правом окончательного решения в последней инстанции, обусловливает необходимость особого публичного подтверждения (клятвы) верности своему судейскому долгу[8].

Статья 10 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации»[9] от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ закрепляет текст присяги[10]:

Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности судьи Конституционного Суда Российской Федерации, подчиняясь при этом только Конституции Российской Федерации, ничему и никому более.

Примечания

- ↑ Фрезер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. — М., 1980.

- ↑ Мэн Г. С. Древнейшая история учреждений. — 1876. — С. 181 — 182.

- ↑ Карнович Е. П. Очерки наших порядков административных, судебных и общественных. — СПб., 1873. — С. 120.

- ↑ Клеандров М. И. Статус судьи: правовой и смежный компоненты. — М., 2008. — С. 114 — 116.

- ↑ Зорькин В. Д. Конституционная юстиция стран новой демократии в условиях современных вызовов. — Казань, 2010. — С. 13 — 14.

- ↑ Кукушкин Е.В., Зуйков А. В. О конституционно-правовом смысле присяги Президента Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. — 2009. — № 22. — С. 30.

- ↑ Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс. — М., 2010. — С. 200 — 203.

- ↑ Арановский К.В., Князев С.Д. Институт присяги судьи Конституционного Суда РФ: истоки, особенности, значение // Журнал российского права. — 2011. — № 10. — С. 137.

- ↑ Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 31.07.2023) "О Конституционном Суде Российской Федерации" \ КонсультантПлюс. www.consultant.ru. Дата обращения: 5 мая 2025.

- ↑ Клеандров М. И. Институт присяги российского судьи: дефектность формулы и конституционная ответственность за нарушение // Журнал российского права. — 2020. — № 2. — С. 60.