Проблема авторства пьесы «Тит Андроник»

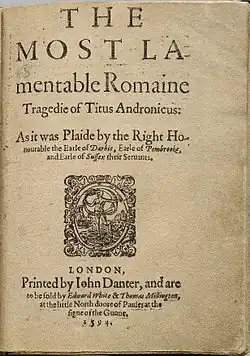

Авторство пьесы «Тит Андроник» обсуждается с конца XVII в. «Тит Андроник», вероятно, написанный между 1588 и 1593 годами, вышел в трех изданиях ин-кварто с 1594 по 1601 г без указания автора. Впервые она была опубликована под именем Уильяма Шекспира в 1623 году в Первом сборнике его пьес. Однако, как и в случае с некоторыми из его ранних и поздних пьес, ученые давно предполагали, что Шекспир мог сотрудничать с другим драматургом. Другие пьесы также были изучены на предмет наличия соавторства, но ни одна из них не подвергалась столь тщательному изучению и столь последовательному сомнению, как «Тит». Главным претендентом на соавторство является Джордж Пил.

Тот факт, что «Тит» традиционно считается худшей пьесой Шекспира, связан с тщательным изучением авторства пьесы; и на самом деле многие ученые, которые первоначально пытались доказать, что он не имеет к этому никакого отношения, делали это в попытке «спасти» его репутацию, потому что считали пьесу очень плохой. Хотя репутация пьесы несколько улучшилась во 2-й пол. XX в., изучение авторства, к правило, шло по трем вариантам:

- Шекспир написал пьесу в одиночку,

- он написал её в соавторстве с другим автором,

- он не имел никакого отношения к её написанию вообще.

Свидетельства современников

Относительно вопроса об авторстве сохранилось очень мало внешних свидетельств. Ни в одном из трех изданий «Тита» ин-кварто (1594, 1600 и 1611) автор не назван, что является обычной практикой для пьес елизаветинской эпохи. Фрэнсис Мерез упоминает «Тита» как одну из трагедий Шекспира в вышедшей в 1598 г. книге «Палладис Тамия», а Джон Хемингес и Генри Конделл включили её в Первое собрание пьес Шекспира в 1623 г. Хотя это подтверждает авторство пьесы Шекспира, вопросы, как правило, фокусируются на ощущаемом недостатке качества написания, а в XX и XXI вв. — на стилистическом сходстве пьесы с работами современных драматургов.

Обсуждение до XX в

В 1687 г. Эдвард Рейвенскрофт первым поставил под сомнение авторство Шекспира в предисловии к своей собственной адаптации пьесы «Тит Андроник, или похищение Лавинии»,,

Кто-то из старых знакомых со сценой рассказывал мне, что изначально это было не его произведение, а постановка, осуществленная частным автором, и он лишь внес несколько мастерских штрихов в одну или две главные роли или персонажа; я склонен верить этому, потому что это самая неверная версия и непереваренный фрагмент во всех его работах кажется скорее кучей Мусора, чем Структурой.

Расплывчатые комментарии Рейвенскрофта, как правило, не принимаются большинством критиков за чистую монету.[1][2] Тем не менее, его идея, похоже, была подхвачена, и несколько редакторов XVIII века сделали аналогичные заявления: Николас Роу в «Трудах мистера Уильяма Шекспира в шести томах» (1709), Александр Поуп в «Трудах мистера Уильяма Шекспира» (1725), Льюис Теобальд в «Шекспире» (1729), Восстановленном Шекспире (1726) Сэмюэл Джонсон и Джордж Стивенс в Пьесы Уильяма Шекспира (1765) и Эдмонд Мэлоун в Пьесах и поэмах Уильяма Шекспира (1790). Все они ставили под сомнение авторство Шекспира, в первую очередь из-за жестокости в пьесе, которая, по их мнению, намного превосходит все остальное в каноне, и из-за того, что они воспринимали её как стих без вдохновения, и каждый из них пришел к выводу, что Шекспир написал самое большее одну или две сцены. Среди других ученых XVIII века, которые ставили под сомнение авторство Шекспира, были Уильям Гатри в 1747 г., Джон Аптон в 1748 г., Бенджамин Хит в 1765 г., Ричард Фармер в 1766 г., Джон Пинкертон и Джон Монк Мейсон в 1785 г.[3] В XVIII веке анти-шекспировское движение стало настолько сильным, что в 1794 г. Томас Перси написал во введении к «Памятникам древнеанглийской поэзии»: «Лучшие критики полностью оправдали память Шекспира от обвинения в написании пьесы».[4]

Эта тенденция сохранялась и в XIX в. Например, в 1817 г. Уильям Хэзлитт в Персонажах пьес Шекспира отрицал возможность авторства Шекспира. Также в 1817 г. Сэмюэл Тейлор Кольридж сделал аналогичное заявление в книге «Литературная биография». Впоследствии, в 1832 году, «Глоуб Иллюстрейтед Шекспир» зашел так далеко, что заявил о всеобщем согласии в вопросе авторства из-за нешекспировского «варварства» действия пьесы. Аналогичным образом, во Введении к европейской литературе XV, XVI и XVII веков (1840) Генри Галлам написал: «Титу Андронику» в настоящее время, по общему мнению, отказано в том, чтобы быть в каком-либо смысле творением Шекспира".[5] В 1857 году Чарльз Батерст повторил это утверждение то, что пьеса была написана так плохо, Шекспир просто не мог иметь к ней никакого отношения.[6]

Однако, даже несмотря на сомнения, раздавались голоса в поддержку авторства Уильяма Шекспира. Одним из основных ранних защитников авторства Шекспира был Эдуард Капелль. В своем десятитомном издании 1768 года полного собрания сочинений Шекспира «Мистер Уильям Шекспир, его комедии, истории и трагедии», Капелл признал, что пьеса была написана плохо, но он утверждал, что насилие было обычным явлением в елизаветинском театре, и указал на маловероятность того, что Конделл и Хемингес включили-бы не принадлежавшую Шекспиру пьесу в Первое собрание. Капелль утверждал, что таким шагом ничего не добьешься, и в любом случае нашлось бы множество людей, которые могли бы оспорить это. Капелль из эстетических соображений считал пьесу шекспировской, указывая, в частности, на 3-й акт как на образец стиля Шекспира, и цитируя такие элементы, как классические аллюзии и стихосложение, как более близкие Шекспиру, чем любому другому драматургу того времени.

В 1843 году Чарльз Найт в предисловии к своему иллюстрированному изданию «Шекспира» специально опроверг утверждения о том, что существует всеобщее мнение о том, что Шекспир не писал эту пьесу. Найт отметил, что такого согласия не было, особенно в Германии, где большинство ведущих ученых признают Шекспира автором «Тита». Найт особо упомянул Августа Вильгельма Шлегеля и Германа Ульрици.[7]

Основные версии

Вопрос соавторства

Начиная с XX в. критика отошла от попыток доказать или опровергнуть тот факт, что пьесу написал Шекспир, и большинство ученых теперь признают, что он определённо каким-то образом участвовал в написании пьесы, и вместо этого сосредоточилась на вопросе соавторства. Изучение теории соавторства началось в 1905 году в книге Джона Маккиннона Робертсона "Написал ли Шекспир «Тита Андроника?». Проанализировав окончания женского рода и общий словарный запас, Робертсон пришел к выводу, что «большая часть пьесы написана Джорджем Пилом, и едва ли менее очевидно, что большая часть остального была написана Робертом Грином или Кидом, а некоторые — Марлоу»[8] Робертсон также предположил, что Томас Лодж мог внести свой вклад. Аналогичным образом, в 1919 году Т. М. Пэрротт пришел к выводу, что Шекспир переработал оригинальное произведение Пила. Как и Робертсон, Пэрротт уделял особое внимание женским окончаниям, которых, по его утверждению, у Шекспира было больше, чем у любого из его современников. В других произведениях Шекспира женские окончания, как правило, равномерно распределялись по пьесам, но в «Тите» их было гораздо больше, чем в других пьесах. Это привело Пэрротта к выводу, что было два автора, и после сравнения с распределением женских окончаний в других пьесах той эпохи, другим автором, должно быть, был Пил Пэрротт, в частности, пришел к выводу, что 1-сцена 2-го акта и 1-я сцена 4-го акта были написаны Пилом (окончания женского рода в 2,3 % и 2,5 % случаев).[9] В 1931 г. Филип Тимберлейк изменил методику Пэрротта и пришел к выводу, что женские концовки составляют 8,4 % всей пьесы, в первом акте — только 2,7 %, а в 1-й сцене 2-го акта и 1-я сцена 4-го акта — только по 2,4 % в каждом. В других частях игры их было значительно больше, например, в 1-й сцене 5-го акта, где было 20,2 %, или в 2-й сцене 3-го акта, где было 12,6 %. В ходе сравнительного анализа Тимберлейк обнаружил, что Грин в среднем набирал 0,1-1,6 %, Марлоу — 0,4-3,7 %, Кид — 1,2-10,2 % и Пил — 1,5-5,4 %, а Шекспир — в среднем 4,3-16,8 %. Эти цифры привели автора к выводу, что Шекспир определённо сыграл главную роль в пьесе, но не был единственным автором. Он не назвал конкретного соавтора, но предположил, что его выводы совпадают с выводами ученых, которые нашли следы Пила или Грина.[10]

Джордж Пил — автор

Основное обоснование преобладания Пила в качестве соавтора связано с определёнными лингвистическими особенностями, которые были обнаружены в пьесе. Например, Джон Довер Уилсон писал о повторении фраз и настроений в первом акте, что «большинство клише и сантиментов, несомненно, принадлежат Пилу. Ни один драматург того времени не был так склонен к повторениям и не употреблял так много странных или натянутых фраз»[11] Робертсон выделил в «Тите» 133 слова и фразы, которые, по его мнению, явно указывают на Пила. Многие из них относятся к стихотворению Пила «Честь подвязки» (1593). Одно слово, в частности, выдвигает аргумент Пиля: «palliament» (1.1.182), означающее одеяние и, возможно, происходящее от латинского «pallium» и/или «palludamentum». Как впервые продемонстрировал Джордж Стивенс в 1773 году, это слово встречается только в Чести подвязки. Однако в связи с этим Херевард Тимблби Прайс утверждал, что заимствование у Шекспира столь же вероятно, если не больше, чем повторение у Пила,[12] Джонатан Бейт повторил эту мысль: «проблема всех аргументов, основанных на словесных параллелях, заключается в том, что имитация всегда так же вероятна, как и авторство»[13] Aлан Хьюз далее отмечал, что, поскольку пьеса, по-видимому, подверглась пересмотру, ситуация усложняется ещё больше, поскольку неизвестно, когда было добавлено это слово — изначально или во время пересмотра.[14]

Ещё одно часто упоминаемое слово — «architect» (в русском переводе Курошевой 1958 г. — творец). «Тит» — единственная пьеса, в которой Шекспир использовал это слово, в то время как Пил использовал его четыре раза. Однако оно также широко использовался их современниками, поэтому не является убедительным доказательством авторства Пила.[15] Это связано с тем, что, как утверждал Джонатан Бейт, основная проблема с аргументом «лексика/грамматика» заключается в том, что необходимо доказать, что определённые слова и грамматические конструкции не только являются общими для Пила и необычными для Шекспира, но и являются необычными для любого другого драматурга того периода. что ж, только в этом случае они предоставляют прямые доказательства авторства Пила.[16] Аналогичный аргумент был выдвинут в отношении предполагаемого отсутствия качества в пьесе. Сильван Барнет в своем издании 1963 года Печать классического Шекспира (англ. Signet Classic Shakespeare) утверждает, что «как бы мы ни были недовольны частью или всем „Титом“, нет абсолютно убедительных доказательств того, что это не полностью произведение Шекспира».[17] Аналогичным образом Юджин М. Уэйт утверждает, что «То, что Шекспир обладал более грандиозным трагическим видением или писал более прекрасные драматические стихи в других пьесах, не является аргументом в пользу того, что он не написал эту пьесу»[18]

Шекспир — единственный автор

Первым крупным критиком, бросившим вызов Робертсону и Пэрротту, был Эдмунд Чемберс. В 1930 г. в эссе «Дезинтеграция Шекспира» он отреагировал на общее отрицание Робертсоном авторитетности Первого собрания, и хотя он никогда не упоминает Тита конкретно, всё же выступил против теории параллельного словаря Робертсона в целом. С тех пор критика методологии Робертсона со стороны Чемберса была принята, и выводы Робертсона больше не считаются обоснованными.[19] В 1933 году, Артур М. Семпли использовал методы Пэрротта, чтобы выступить против концепции соавторства Пила. В своем анализе четырёх пьес Пила («Суд Париса» (1584), «Любовь царя Давида и прекрасной Вирсавии» (1588), «Знаменитые хроники короля Эдуарда I» (1593) и «Бабушкина сказка» (1595)) Семпли пришел к выводу, что характерные черты Пила включают сложные сюжеты, посторонний материал в диалоге и общее отсутствие единства, чего нет в Тите. Семпли утверждал, что, в частности, I акт, который обычно упоминается как наиболее вероятная написанная Пилом часть пьесы (например, Довером Уилсоном, который дает представление о театральном качестве действия[20]), чрезвычайно тесно унифицировано и устанавливает все, что необходимо для идеального хода постановки. Это не похоже ни на что из того, что можно найти в пьесах Пила.[21]

В 1943 году, основываясь на работе Семпли, Херевард Тимблби Прайс писал: «Лучшая параллель, с помощью которой мы можем проверить авторство — это конструирование. Фразы могут быть заимствованы здесь и там, но построение относится к планированию произведения в целом».[22] Прайс пришел к выводу, что лучшие примеры построений, подобных «Титу», можно найти в других пьесах Шекспира, а не у Пила. Как и Семпли, Прайс приходит к выводу, что, хотя вступительная сцена действительно звучит как у Пила, она совсем не похожа на него ни по конструкции, ни по замыслу («ничто в творчестве современников Шекспира не может сравниться с этим ни на мгновение»)/[23] В более общем смысле Прайс утверждает, что пьеса в целом демонстрировала "запутанность в сочетании с ясностью, твердую руку к сюжету, быстрая череда эффектных ситуаций, логически вытекающих из того, что предшествовало, и переходящих к тому, что следует за ними, — это качества, которых не хватает драматургам, которые, как предполагается, участвовали в создании произведения «Тита»[24] Он также утверждал, что неравномерное распределение женских окончаний, отмеченное Пэрроттом и Тимберлейком, было типичным для ранних пьес Шекспира.[25]

Шекспир — соавтор

В 1948 году Довер Уилсон отверг Чемберса, Семпли и Прайса и вместо этого поддержал Пэрротта и Тимберлейка, полагая, что Шекспир редактировал пьесу, первоначально написанную Пилом: «Мы должны обратиться к Джорджу Пилу за авторством не только первого акта, но и большей части основного текста, над которым работал Шекспир». Однако далее он утверждает, что Шекспир так тщательно переработал Пила, что «Мерес и редакторы Фолио были в полном праве назвать её его. Следовательно, эстетическая ответственность за это также лежит на нем».[26] Он отвергает причастность Марлоу, Грина и Кида и использует доказательства грамматического и метрического повторения в первом действии, особенно использование звательного падежа.[27] Он на многих страницах приводит параллели с творчеством Пила; поэмы «Сказание о Трое» (1579), «Честь Подвязки», Благодарственная эклога (1589), «Полигимния» (1590), «Сошествие Астреи» (1591) и пьесы «Суд Париса» (1584), Битва при Альказаре (1588), Давида и Вирсавии (1588) и Эдуарда I (1593). Его теория заключается в том, что первоначально Пил написал короткую пьесу для провинциального представления гастролирующей труппы во время эпидемии чумы 1592—1594 годов. Однако по возвращении в Лондон пьеса была сочтена слишком короткой и нуждалась в расширении, чем и занялся Шекспир. Довер Уилсон предполагает, что Шекспира пригласили потому, что в то время он работал над тематически схожими поэмами «Венера и Адонис» и «Обесчещенная Лукреция». Однако, поскольку Шекспир был недоволен работой над пьесой, он намеренно написал её плохо. По словам Довера Уилсона, «вы можете видеть, как он смеется, прикрыв лицо рукой, в большинстве сцен, которые он переделывал»[28]

В своем издании пьесы «Арден Шекспир 2-я серия» в 1953 году Джей Си Максвелл писал, что хотел-бы утверждать, что она была создана единолично Шекспиром, но это не позволяют сильные напоминания о грамматических конструкциях Пила, особенно в первом акте.[29] В 1957 году Р. Ф. Хилл взял 130 риторических приемов и проанализировал их использование в одиннадцати ранних пьесах Шекспира, обнаружив, что Тит аномален в нескольких отношениях: аллитерация встречается гораздо чаще, чем где-либо ещё, гораздо меньше устойчивых метафор, чем в других пьесах канона. Как частые аллитерации, так и отсутствие длинных метафор чаще всего встречаются в первом действии.[30] Хилл также проанализировал антиметаболу, эпаналепсис, эпизевксис и «повторение предложения с инверсией в порядке следования его грамматических частей»[31] Согласно выводу, пьеса не была написана Шекспиром, ибо I акт был уникальным по количеству всех этих риторических приемов по сравнению с остальным каноном.

В 1979 г. Макдональд П. Джексон провёл тест на редкие слова, выявивший заметную разницу между I актов, 1-й сценой II акта и 1-й сценой IV акта и остальной частью пьесы: редкая лексика встречается гораздо реже, чем в любой другой пьесе Шекспира, в то время как в остальной части пьесы редкие слова встречаются чаще, что ближе всего к «Укрощению строптивой». Джексон признал, что это несоответствие, возможно, возникло из-за того, что Шекспир вернулся к редактированию написанной им в юности пьесы, но поддержал версию о соавторстве Пила, особенно учитывая, что распределение редких слов в I акте примерно аналогично пьесам Пила.[32]

В издании пьесы в 1984 г. для Оксфордского Шекспира Юджин М. Уэйт отстаивал единоличное авторство Шекспира. Полагая, что «Тит» был первой попыткой создать трагедию, он утверждал, что любые промахи можно объяснить неуверенностью и неопытностью, а не соавторством. Брайан Викерс крайне критически отнёсся к анализу Уэйта, критикуя «полный отказ либо честно изложить аргументы в пользу соавторства, либо провести последовательную оценку приведенных аргументов». Он также считал, что «доказательства Уэйта в основном заключаются в замалчивании свидетельств других ученых»[33] В Оксфордском полном собрании сочинений Шекспира 1986 г. Стэнли Уэллс в предисловии к пьесе вообще не упоминает о спорах об авторстве, но в «Textual Companion» 1987 г. Гэри Тейлор прямо заявляет что Шекспир, по-видимому, написал только часть пьесы. Принимая во внимание наличие женских окончаний, которые, по-видимому, указывают на то, что Шекспир не писал I акт, 1-ю сцену II акта и 1-ю.сцену IV акта, Тейлор поддержал выводы Джексона в 1979 г.

В 1987 году Марина Тарлинская использовала количественный анализ встречаемости ударений в пятистопном ямбе, составив профиль ударений для каждой изученной пьесы. Её комплексный анализ разделил «Тита» на отдельную часть (I акт, 1-ю сцену II акта и 1-ю.сцену IV акта) и часть «Б» (все остальное). В конечном итоге она пришла к выводу, что часть «А» была написана в более архаичном стиле, и что каждая часть почти наверняка была написана разными людьми. Часть В соответствовала анализу ударений в других ранних драмах Шекспира; часть А — более поздних драммах Пила.[34]

В своем издании пьесы для «Нового Кембриджского Шекспира» в 1994 г. Алан Хьюз отверг возможность наличия у Шекспира соавтора. Он считал, что в написанном до приезда Шекспира в Лондон и ныне утраченном первом наброске пьесы сказалось сильное влияние Пила, но когда Шекспир вернулся к редактированию пьесы около 1593 г., он устранил большую часть влияния Пила, хотя и оставил нетронутым I акт.[35] Виккерс крайне критически относится к методам Хьюза, полагая, что тот просто недостаточно хорошо разбирался в науке, чтобы делать какие-либо заявления относительно авторства, и критиковал его «отказ либо справедливо ссылаться на научную традицию, либо самостоятельно задуматься о значительных стилистических несоответствиях в пьесе»[36] В своем пересмотренном издании пьесы 2006 г. аргументы Хьюза остались неизменными, и он никак не отреагировал на критику Викерса.

В 1995 г. Брайан Бойд изучил повторения в тех частях пьесы, которые приписываются Пилю. Упоминания о Риме («римляне», «жители Рима» и т. д.) встречаются 68 раз в 495 строках (по 1 на каждые 7 строк), но в других частях пьесы такие упоминания встречаются всего 54 раза в 1944 строках (1 из 36). Этот низкий показатель соответствует другим женским пьесам Шекспира: «Юлий Цезарь» (1 из 38), «Кориолан» (1 из 34) и «Антоний и Клеопатра» (1 из 39). Это навело Бойда на мысль, что I акт был уникальным. Он также проанализировал использование слов «брат» и «братствующие». В первом акте слово «братья» используется несколько раз, но в других частях пьесы — только однажды. Однако в I акте слово «брат» используется один раз, в то время как в других частях пьесы — семь. В других пьесах Шекспир «брат» используется гораздо чаще, чем «братья», в то время как Пил, как правило, предпочитал «братья», что снова указывает на уникальность I акта и предварительные доказательства соавторства Пила.[37]

В своем издании пьесы для третьей серии «Арденовского Шекспира» в 1995 г. Джонатан Бейт утверждал, что Шекспир почти наверняка написал пьесу в одиночку. Однако с тех пор Бейт выступил в поддержку книги 2002 г. Брайана Викерса «Шекспир», где приводятся доводы в пользу соавторства и признания Пила автором I акта.[38] В программе постановки пьесы Королевской шекспировской труппой в 2003 г. Бейт заявляет:

если у пьесы и есть недостаток, то он заключается в том, что формальность как языка, так и действия в первых сценах создает ощущение скованности, наводящее на мысль о классицизме в его самом скучном проявлении. Вероятно, в этом нет вины Шекспира: современная наука с помощью тщательного стилистического анализа убедительно продемонстрировала, что «Тит Андроник» был написан другим драматургом, Джорджем Пилем, который получил классическое образование высокого уровня и любил масштабные симметричные сценические действия, выраженные высокопарной риторикой. Мы не знаем, была ли пьеса написана в результате целенаправленного сотрудничества, или Шекспир пришел, чтобы переписать её заново или завершить незаконченное произведение. Мы также не знаем точно, в какой момент авторство стало принадлежать только ему, хотя нет никаких сомнений в том, что он является автором всех наиболее драматичных сцен, от изнасилования и отрубания рук до банкета по уничтожению мух и кульминационного пира.[39]

В 1996 г. Макдональд Джексон вернулся к вопросу об авторстве, сосредоточившись на сценических указаниях в «кварто 1594» (Q1) и сравнив их со сценическими указаниями в «Пиле». В частности, фраза «и другие, сколько их может быть» встречается как в «Тите» (1.1.69), так и в «Эдуарде I» Пила (1.1.1). Из-за отсутствия конкретики это сценическое направление обычно считается авторским (сценические указания, добавленные театром или актёрской труппой, как правило, более конкретны). Джексон отметил, что эти два примера являются единственными зафиксированными примерами во всем елизаветинском театре.[40] Он также выявил гибридную форму речевых заголовков в сочетании со сценическим стилем в Q1; например, « Входит наверху Марк Андроник с короной» (1.1.17) и «все (преклонив колени)» (1.1.386). Нигде больше у Шекспира не встречается такой гибридизации, но она часто встречается у Пила, особенно в «Эдуарде I», например: «Длинноногий целует их обоих и разговаривает», «Бишоп разговаривает с ней в её постели». Джексон нашел двадцать примеров в «Эдуарде I», по 6 в «Битве при Алькасаре», «Давиде и Вирсавии» и 11 в «Суде Париса».[41] Он объединил эти открытия с новым метрическим анализом функциональных слов «и» и «с». В первом действии «Тита» эти слова встречаются в 12,7 строках, но в других частях пьесы — в 24,7 строках. В других произведениях Шекспира самый низкий показатель — в «Комедии ошибок» (17,6), но в пьесах Пила этот показатель всегда колеблется между 8,3 и 13,6. Джексон пришел к выводу, что вероятность того, что это совпадение, меньше 1 к 10 000, утверждая, что «Пил проявляет такое же пристрастие к „и“ и „с“, которое отличает 1-й акт „Тита Андроника“ от остального шекспировского канона».[42] Впоследствии, в 1997 г., Джексон несколько пересмотрел цифры Бойда, указывая на то, что «братья» (англ. brothers) и «собратья» (англ. brethren) встречаются в «Тите» 9 раз; 8 «братьев» приведены в первом действии, но только один пример «собратьев». В ранних пьесах Шекспира есть 23 употребления слова «братьев» и только два — «собратьев», в то время как у Пила — 9 употреблений слова «собратья» и только одно — «братья».[43]

Наиболее подробный анализ теории соавторства был проведен Брайаном Виккерсом в 2002 году. Будучи убежденным сторонником теории Пила, Викерс открывает свое предисловие утверждением: «Учитывая, что сотрудничество было очень распространено в елизаветинском, яковистском и карлистском театрах, и что все крупные и большинство второстепенных драматургов участвовали в написании пьес, было бы крайне необычно, если бы Шекспир этого не сделал».[44] Помимо разработки работ предыдущих аналитиков, таких как Пэрротт, Тимберлейк, Довер Уилсон, Тарлинская, Бойд и Джексон, Викерс разработал три дополнительных теста на авторство.[45] Первый — это анализ многосложных слов (слов, состоящих из трех и более слогов, за исключением имен), тест успешно использовался для оценки работ Джона Уэбстера и Томаса Деккера. Виккерс показывает, что в I акте, 1-й сцене II акте и 1-й сцене IV акта многосложные слова встречаются через каждые 2,8 строки, что сопоставимо с другими произведениями Пила. Однако в других частях «Тита» этот показатель — каждые 3,3 строчки, как и в других произведениях Шекспира. Его второй тест включает в себя подсчет примеров аллитераций — техника, которой Пил пользовался на протяжении всей своей карьеры. В I акте, 1-й сцене II акте и 1-й сцене IV акта аллитерация встречается с частотой раз в 2,7 строки, в других частях пьесы — каждые 4,3. Высокий показатель в I акте соответствует среднему показателю в пьесах Пила, а низкий — в других произведениях Шекспира. Третий тест — подсчет вокативов. В I акте, 1-й сцене II акте и 1-й сцене IV акта количество вокативов приходится на каждые 4,2 строки, в других местах пьесы — раз в 8,7 строки. Для сравнения, в «Эдуарде I» Пила показатель составляет раз в 4,3 строки, а у Шекспира он никогда не опускается ниже раза в 6,3 строки. Тем самым цифры, похоже, указывают на причастность Пила к авторству указанной части пьесы, а Шекспира — к оставшейся. Викерс также пытается показать, что Шекспир гораздо более искусен в использовании риторических приемов, чем Пил; и приводит многочисленные примеры использования в пьесе антиметаболы, анадиплосиса, эпаналепсиса, эпизевксиса, артикля, эпанортозы, эпифоры, апосиопезы, анафоры, полиптотона, синоециоза, многосоюзия и астеизма. Его анализ этих приемов приводит его к выводу, что «независимо от того, использует ли Шекспир те же риторические фигуры, что и Пил, или использует свой собственный гораздо более широкий тезаурус, Шекспир отличается от своего соавтора экономичностью, функциональностью и выразительной силой, с которой он использует эти традиционные ресурсы»[46]

Примечания

Ссылки

- ↑ Waith (1984: 1)

- ↑ Hughes (2006: 10)

- ↑ Vickers (2002: 152n11)

- ↑ Quoted in Waith (1984: 12)

- ↑ Quoted in Vickers (2002: 155)

- ↑ Vickers (2002: 152)

- ↑ See Vickers (2002: 150—156) for a summary of the pre 20th century pro and anti-Shakespearean arguments.

- ↑ Robertson (1905: 479)

- ↑ Parrott (1919: 21-27)

- ↑ Timberlake (1931: 114—119)

- ↑ Dover Wilson (xxix-xxx)

- ↑ Price (1935: 505)

- ↑ Bate (1995: 82)

- ↑ Hughes (2006: 5)

- ↑ Waith (1984: 14-15)

- ↑ See Bate (1995: 79-83)

- ↑ Barnet (2005: 2)

- ↑ Waith (1984: 13-14)

- ↑ Vickers (2002: 137)

- ↑ Dover Wilson (1948: xxv-xxxiv)

- ↑ Sampley (1936: 693)

- ↑ Price (1943: 55)

- ↑ Price (1943: 58)

- ↑ Price (1943: 59)

- ↑ Price (1943: 65)

- ↑ Dover Wilson (1948: xxv)

- ↑ Dover Wilson (1948: xxvii-xxxii)

- ↑ Dover Wilson (1948: xxxvi-xxxvii)

- ↑ Maxwell (1953: xxxiii)

- ↑ Hill (1957: 65)

- ↑ Hill (1957: 68)

- ↑ Studies in Attribution: Middleton and Shakespeare (Salzburg: Salzburg University Press, 1979), 147—153

- ↑ Vickers (2002: 201—202)

- ↑ Shakespeare’s Verse: Iambic Pentameter and the Poet’s Idiosyncrasies (New York: P. Lang, 1987), 121—124

- ↑ Hughes (2006: 12)

- ↑ Vickers (2002: 206)

- ↑ Boyd (1995: 301—306)

- ↑ Chernaik (2004: 1030)

- ↑ Program for 2003 RSC production, n.p.

- ↑ Jackson (1996: 136)

- ↑ Jackson (1996: 139)

- ↑ Jackson (1996: 145)

- ↑ Jackson (1997: 494)

- ↑ Vickers (2002: vii)

- ↑ Vickers (2002: 219—230)

- ↑ Vickers (2002: 239)

Вторичная литература

- Barnet, Sylvan (ed.) The Tragedy of Titus Andronicus (Signet Classic Shakespeare; New York: Signet, 1963; revised edition, 1989; 2nd revised edition 2005)

- Bate, Jonathan (ed.) Titus Andronicus (The Arden Shakespeare, 3rd Series; London: Arden, 1995)

- Boyd, Brian. «Common Words in Titus Andronicus: The Presence of Peele», Notes and Queries, 42:3 (September, 1995), 300—307

- Chernaik, Warren. «Shakespeare, Co-Author: A Historical Study of Five Collaborative Plays (Book Review)», Modern Language Review, 99:4 (2004), 1030—1031

- Dover Wilson, John (ed.) Titus Andronicus (The New Shakespeare; Cambridge: Cambridge University Press, 1948)

- Green, William David. «Such Violent Hands: The Theme of Cannibalism and the Implications of Authorship in the 1623 Text of Titus Andronicus», Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal, 7 (2020), 182—199.

- Hill, R.F. «The Composition of Titus Andronicus» Shakespeare Survey, 10 (1957), 60-70

- Hughes, Alan (ed.) Titus Andronicus (The New Cambridge Shakespeare; Cambridge: Cambridge University Press, 1994; 2nd edition 2006)

- Jackson, MacDonald P. Studies in Attribution: Middleton and Shakespeare (Salzburg: Salzburg University Press, 1979)

- ——— . «Stage Directions and Speech Headings in Act 1 of Titus Andronicus Q (1594): Shakespeare or Peele?», Studies in Bibliography, 49 (1996), 134—148

- ——— . «Shakespeare’s Brothers and Peele’s Brethren Titus Andronicus again», Notes and Queries, 44:4 (November, 1997), 494—495

- Maxwell, J.C (ed.) Titus Andronicus (The Arden Shakespeare, 2nd Series; London: Arden, 1953)

- Robertson, J.M. Did Shakespeare Write Titus Andronicus?: A Study in Elizabethan Literature (London: Watts, 1905)

- Parrott, T.M. «Shakespeare’s Revision of Titus Andronicus», Modern Language Review, 14 (1919), 16-37

- Price, Hereward. «The Language of Titus Andronicus», Papers of the Michigan Academy of Sciences, Arts and Letters, 21 (1935), 501—507

- ——— . «The Authorship of Titus Andronicus», Journal of English and Germanic Philology, 42:1 (Spring 1943), 55-81

- Sampley, Arthur M. «Plot Structure in Peele’s Plays as a Test of Authorship», PMLA, 51:4 (Winter, 1936), 689—701

- Tarlinskaja, Marina. Shakespeare’s Verse: Iambic Pentameter and the Poet’s Idiosyncrasies (New York: P. Lang, 1987)

- Taylor, Gary, and Duhaime, Doug. «Who Wrote the Fly Scene (3.2) in Titus Andronicus?», The New Oxford Shakespeare: Authorship Companion (Oxford: Oxford University Press, 2017), 67-92.

- Timberlake, Philip. The Feminine Ending in English Blank Verse: A Study of its Use by Early Writers in the Measure and its Development in the Drama up to the Year 1595 (Wisconsin: Banta, 1931)

- Vickers, Brian. Shakespeare, Co-Author: A Historical Study of Five Collaborative Plays (Oxford: Oxford University Press, 2002)

- Waith, Eugene M. (ed.) Titus Andronicus (The Oxford Shakespeare; Oxford: Oxford University Press, 1984)

- Weber, William W. «Shakespeare After All?: The Authorship of Titus Andronicus 4.1 Reconsidered», Shakespeare Survey, 67 (2014), 69-85