Скит в Георгиевской балке

| Скит в Георгиевской балке | |

|---|---|

Храм в Георгиевской балке | |

| 44°36′45″ с. ш. 33°34′20″ в. д. | |

| Тип | Монастырь |

| Страна | Россия/Украина[1] |

| Местоположение | Инкерман |

| Конфессия | православие |

| Тип | пещерный |

| Состояние | заброшен |

Скит в Георгиевской балке (также Скит в Крымской балке) — принятое название комплекса сильно разрушенных пещерных сооружений XV века в Инкермане. Расположен на южном берегу Севастопольскй бухты, на западном мысу Георгиевской балки. В 1875 году, при строительстве полотна Лозово-Севастопольской железной дороги, большая часть скалы была срезана, в результате от скита сохранились лишь задние стенки нескольких пещер[2][3][4].

История исследований

Ранее здесь, вдоль бухты, от моста через Чёрную речку, проходила средневековая дорога из Каламиты в Феодоритский порт Авлита[5], потому возникновение скита (или монастыря) на бойком месте, приносившем щедрые пожертвования, выглядит естественным[6].

Существует версия, что скит был основан одним из последних в Инкерманской долине монахами Софийского монастыря[7], а само строительство, исходя из экономической и политической ситуации в княжестве Феодоро, а также архитектурных аналогий, относят к первой трети XV века[4][8][9]. Также, исходя из сохранившегося названия балки, сделан вывод, что скит был посвящён святому Георгию[8]. Благодаря расположению, фактически, на обочине оживлённой в первой половине XIX века дороги, пещеры попадали в поле зрения путешествующих, которые оставили его описания, позволяющие судить о его устройстве[4].

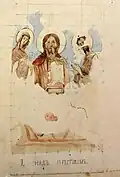

Наиболее полные и подробные сведения оставили Фредерик Дюбуа де Монпере в 1833 году[10] и Дмитрий Струков, обследовавший комплекс перед самой постройкой железной дороги. Особо отмечается работа Струкова, описавшего и сделавшего рисунки росписей скита[11], поскольку храм с фресками при строительстве был уничтожен полностью[4].

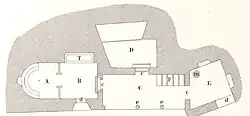

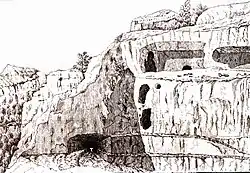

В 1793 году Пётр Паллас, проезжая на лодке вдоль берега, отмечал «на значительной высоте недоступного берега — замечательную часовню, насколько можно судить, с соседними пещерами»[12]. Первые подробные описании памятника составили в 1830-х годах Монтандон и Фредерик Дюбуа де Монпере. Если у Монтандона текст чисто «путеводительский», рассчитанный на путешествующих начала XIX века (например, фраза о фресках: «над клиросом, обращенным на восток, — росписи, ещё сохраняющие свежесть красок»[13]), то у Дюбуа де Монпере приведено подробное научное описание, с планом, рисунками и схемой фресковых росписей[10]. Упоминает церковь, приводя довольно приблизительные размеры и сделав рисунок, посетивший скит в 1840-х годах историк-любитель Захар Андреевич Аркас[14].

В 1860-х годах скит в Георгиевской балке исследовал Д. М. Струков. Художник произвёл расчистку помещений, написал несколько акварелей памятника и сделал, по мнению историков, его наиболее полное описание[4][11]. Подробности устройства скита у Дюбуа де Монпере и Струкова расходятся в некоторых деталях, на что обратил внимание ещё А. Л. Бертье-Делагард[15], описание которого основано на сведениях предыдущих исследователей.

В 1875 году, при строительстве полотна Лозово-Севастопольской железной дороги, большая часть скалы была срезана, в результате от скита сохранились лишь задние стенки нескольких пещер[2][3][4].

План пещерного храма. Дюбуа де Монпере, 1833 год

План пещерного храма. Дюбуа де Монпере, 1833 год Вид скита снаружи. З. А. Аркас, 1840-е г.

Вид скита снаружи. З. А. Аркас, 1840-е г. Интерьер и внешний вид скита. Д. М. Струков, 1867 г.

Интерьер и внешний вид скита. Д. М. Струков, 1867 г. Фрагменты фресковой росписи. Мориц Вебель, 1853 г.

Фрагменты фресковой росписи. Мориц Вебель, 1853 г. Фрески в апсиде храма. Д. М. Струков, 1867 г.

Фрески в апсиде храма. Д. М. Струков, 1867 г.

Описание

Скит, включавший 6 помещений, одно из которых церковь, фасадом был обращён к дороге и бухте[4]. Рядом находились отдельные пещеры-кельи, где, вероятно, обитали монахи-отшельники[9].

В нижней части комплекса скита располагалось некое помещение («подвал или келья»), а слева от него вырубленные в скале ступени вели на площадку, от которой десять ступеней приводили в пещеру размерами, по измерениям Дюбуа де Монпере 17 футов 6 дюймов на 7 футов[10], по Струкову — 7 на 6 аршин[11] (примерно, 5 м на 2 м), с полукруглым потолком. Дюбуа де Монпере назвал это помещение «вестибюль», описав три прорубленные из него двери. Одна вела в трапезную с очагом, большим, обращённым к заливу окном и двумя нишами «для хранения припасов». Другая, «тремя маршами» (видимо, лестницы) шла в «опочивальню, неровно высеченную, с плоским сводом» и третья — «в часовню, весьма простую по форме»[10]. У Струкова из первой комнаты «правильно высеченная» лестница" вела наверх в помещение с двумя выходами: в комнату, «удобную служить трапезною» и в храм[11]. Размеры церкви Монпере приводит, как 15 футов на 7 футов 8 дюймов[10], Струков — лишь ширину в 6 аршин 5 вершков[11]. Апсида храма была обращена строго на восток, что довольно редко в крымских пещерных церквях[8].

Оба исследователя подробно рассказывают о росписях храма, уже сильно повреждённых временем, а Струков даже смог сделать их акварельные рисунки. В интерпретации Струкова в алтаре был изображён Христос на престоле, с благославляющей правой рукой, с закрытым Евангелием в левой и предстоящими Богоматерью и Иоанном Предтечей. На своде апсиды остатки фрески были идентифицированы, как Вознесение Господне, фигуру в круглом медальоне Струков считал поясным изображением святого мученика Лавра. По сторонам арки слева изображалось сошествие святого Духа на апостолов, справа — явление ангела Пахомию Великому. На северной стене ближе к окну сохранялась только нижняя часть изображения, напоминающая Иоанна Богослова с учеником Прохором[11]. Справа от входа в храм Дюбуа де Монпере видел неразборчивую «греческую надпись»[10], но других упоминаний о ней нет.

В настоящее время (с послевоенных годов) западная часть Георгиевской балки занята режимным объектом и свободный проход к подножию скалы с остатками скита закрыт[16].

Примечания

- ↑ Этот объект расположен на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей спорную территорию, и Украиной, в пределах признанных большинством государств — членов ООН границ которой спорная территория находится. Согласно федеративному устройству России, на спорной территории Крыма располагаются субъекты Российской Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Согласно административному делению Украины, на спорной территории Крыма располагаются регионы Украины — Автономная Республика Крым и город со специальным статусом Севастополь.

- 1 2 Бобровский, Чуева, 2005, К вопросу, стр. 24.

- 1 2 Бертье-Делагард, 1886, Остатки древних сооружений, стр. 234.

- 1 2 3 4 5 6 7 Могаричёв, 1997, Могаричёв, стр. 27.

- ↑ Бертье-Делагард, 1886, Остатки древних сооружений, стр. 261.

- ↑ Андрей Васильев. Инкерман: Скит в Георгиевской балке. Княжество Феодоро. Дата обращения: 24 февраля 2025.

- ↑ Могаричёв, 1997, Могаричёв, стр. 23.

- 1 2 3 Юрий Миронович Могаричев, Алёна Сергеевна Ергина. Пещерные церкви во имя Св. Георгия в Инкермане // Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами востока / А. Д. Васильев. — Москва: Институт востоковедения РАН, 2020. — Т. I. — С. 137—142. — 252 с. — (Материалы IV международной научной конференции). — ISBN 785892829908.

- 1 2 Днепровский, Николай Викторович. Вновь открытый пещерный комплекс в Георгиевской балке (Севастополь) // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья : журнал. — 2010. — № 2. — С. 41—69. — ISSN 2713-2021.

- 1 2 3 4 5 6 Ф. Дюбуа де Монпере. Путешествие в Крым = Voyage autour du Caucase, chez les Tscherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée, 6 Bände, Librairie de Gide / Т. М. Фадеева. — Симферополь: Бизнес-Информ, 2009. — Т. 5, 6. — С. 241—242. — 393 с. — (Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и в Крым). — ISBN 978-966-648-218-4. Архивировано 5 сентября 2021 года.

- 1 2 3 4 5 6 Д. М. Струков. Древние памятники христианства в Тавриде. — Москва: Университетская типография (М. Катков), 1876. — С. 30—31. — 57 с.

- ↑ Пётр Симон Паллас. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793—1794 годах = Bemerkungen auf einer Reise in die sudlichen Statthalterschaften des russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794 / Борис Венедиктович Левшин. — Российская Академия наук. — Москва: Наука, 1999. — С. 52. — 244 с. — (Научное наследство). — 500 экз. — ISBN 5-02-002440-6.

- ↑ Монтандон, Шарль Генри. По Севастополю и окрестностям. Инкерман, Чоргун, Шули, Каралез и Бахчи-Сарай // Путеводитель путешественника по Крыму, украшенный картами, планами, видами и виньетами и предваренный введением о разных способах переезда из Одессы в Крым = Guide du voyageur en Crimée Odessa. — Киев: Стилос, 2011. — С. 163. — 413 с. — ISBN 978-966-193-057-4.

- ↑ З. А. Аркас. Описание Ираклийского полуострова и древностей его : история Херсониса. — Николаев: типография М. В. Рюмина, 1879. — С. 28. — 29 с.

- ↑ Бертье-Делагард, 1886, Остатки древних сооружений, стр. 235.

- ↑ Два соседа Георгиевской балки:средневековый пещерный монастырь и подземная электростанция «Крот». discover-crimea.ru. Дата обращения: 27 февраля 2025.

Литература

- Ю. М. Могаричёв. Монастырь св. Софии // Пещерные церкви Таврики / А. И. Романчук. — Симферополь: Таврия, 1997. — С. 22—27. — 384 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7780-0790-6.

- А. Л. Бертье-Делагард. Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. — Одесса: Типография Алексомати, 1886. — Т. XIV. — С. 218—220. — 815 с.

- Бобровский Т. А., Чуева Е. Е. К вопросу о характере пещерных комплексов Инкерманской долины // Сугдейский сборник : Сборник научных статей. — 2005. — Вып. II. — С. 12—24. — ISSN 2949-2076.