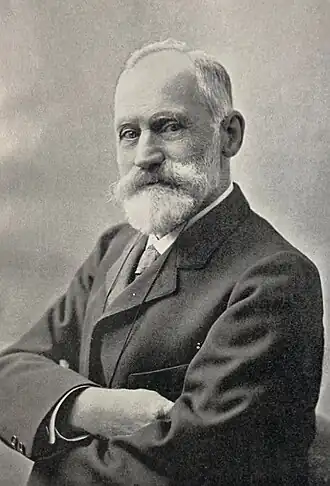

Трубецкой, Павел Петрович (1835)

| Павел Петрович Трубецкой | |

|---|---|

| |

| Дата рождения | 6 (18) января 1835 |

| Место рождения | Москва |

| Дата смерти | 29 ноября (12 декабря) 1914 |

| Место смерти | с. Плоть Подольской губернии |

| Подданство | Российская империя |

| Отец | Пётр Иванович Трубецкой |

| Мать | Эмилия Петровна Витгенштейн |

| Супруга | Мария Григорьевна Иловайская |

| Дети | Александр Павлович Трубецкой |

| Автограф |

|

Князь Трубецкой Павел Петрович (6 (18) января 1835, Москва — 29 ноября (12 декабря) 1914, Плоть) — дворянин, московский чиновник и общественный деятель, камергер, действительный статский советник, основатель сельскохозяйственной опытной станции.

Родился в Москве. Отец — князь Пётр Иванович Трубецкой, в то время полковник и флигель-адъютант, мать — графиня Эмилия Петровна Трубецкая (1801—1869, дочь генерал-фельдмаршала П. Х. Витгенштейна). Восьмой ребёнок в семье.

Окончил Пажеский корпус и Михайловскую военную артиллерийскую академию[1], изучал химию в лаборатории профессора Вюрца в Париже[2]. Служил в лейб-гвардии Гусарском полку[1].

После ухода с воинской службы назначен мировым посредником «первого призыва» по Москве и Московскому уезду, занимался реализацией крестянских реформ. Позднее был действительным членом управы Московского земства, где вместе с В. Ю. Скалоном содействовал учреждению первых народных школ[2][3]. На протяжении 9 лет избирался предводителем дворянства Московской губернии[2](или Московского уезда[3]). Закончил карьеру в чине действительного статского советника, занимал должность камергера императорского двора[1].

После 25 лет гражданской службы в 1885 году был вынужден уйти в отставку из-за ухудшения слуха. До конца жизни Трубецкой пользовался слуховой трубкой[2].

Покинув службу, поселился в имении в селе Плоть Балтского уезда Подольской губернии, в нескольких часах езды от Одессы, и занялся сельским хозяйством и научными исследованиями. В 1892 году, при поддержке П. Ф. Баракова, А. А. Бычихина, С. В. Щусева[4][5], поступил вольнослушателем в Новороссийский университет и прошёл полный курс теоретической и практической агрохимии. В 1894 году основал в имении опытно-химическую лабораторию, а затем, под влиянием профессора П. Ф. Баракова, организовал опытное поле и открыл метеостанцию. Таким образом сформировалась хорошо оборудованная сельскохозяйственная опытная станция, с декабря 1894 года начавшая систематические исследования. Станция стала примером правильной научной организации в агрономии, владела методикой научных исследований и имела чёткую программу деятельности[1][2].

Результаты исследований Плотянской станции предназначались для ведения полеводства и виноградарства на научной основе и оказали большое влияние на сельское хозяйства Бессарабии и Поднестровья[1]. Отчёт «Свод работ Плотянской сельскохозяйственной опытной станции кн. П. П. Трубецкого за десятилетие 1895—1904 гг», представленный в сельскохозяйственном отделе Миланской международной выставки в 1906 году, отмечен почётным дипломом[1].

На протяжении 20 лет Трубецкой содержал станцию на собственные средства при мизерной государственной помощи: при расходом бюджете 10 тыс. рублей в год субсидии составляли 500 рублей и лишь в последние годы возросли до 2500 рублей[3]. В 1913 году Трубецкой принял решение о передаче станции Департаменту земледелия, обеспечив её существование в будущем - выделив для нее 75 десятин земли и 25 тыс. рублей для возведения нужных построек на новом месте. Оборудование, инвентарь, библиотека и прочее имущество станции, переданное в казну, оценивалось в 80 тыс. рублей[1][2].

В последние годы жизни П. П. Трубецкой проживал попеременно в имении и в Одессе[5]. Страдал от хронических болезней: неоперабельной грыжи, доставлявшей ему немалые мучения, и язвы желудка. За 2-3 года до смерти у него сильно ухудшилось зрение и он лишился возможности читать[2]. Скончался в имении 29 ноября (12 декабря) 1914 года от открывшейся язвы желудка. Даже в последние часы жизни оставался в сознании и отдавал распоряжения по работе станции[2][5]. Для погребения тело было отправлено в Москву[5].

Павел Петрович Трубецкой был женат на Марии Григорьевне Иловайской (19 (31) июля 1841— 12 (24) апреля 1889), дочери генерал-майора Г. Д. Иловайского. Единственный его сын Александр Павлович получил юридическое образование[5].

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 7 Белявская Н. П., Михайленко А. М. Они были первыми. Трубецкой Павел Петрович (1834-1914) // Очерки истории виноделия в Одессе. Вторая половина XIX - начало XX века. — Одесса, 2009. — С. 168—169. — 200 с.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 Памяти П. П. Трубецкого, 1915, Бычихин А. А., с. 5—10.

- 1 2 3 Памяти П. П. Трубецкого, 1915, Левитский А., с. 16—22.

- ↑ Щусев, Сергей Викторович — учёный-агроном, почвовед, участник Докучаевской научной школы почвоведения. Приват-доцент в Новороссийском и Московском университетах. Старший брат архитектора А. В. Щусева.

- 1 2 3 4 5 Памяти П. П. Трубецкого, 1915, Яновчик Ф., с. 11—15.

Литература

- Бычихин А. А. Памяти князя Павла Петровича Трубецкого, учредителя Плотянской сельско-хоз. оп. станции : Некрологи, заметки и очерки, напечатанные в повременной сел.-хоз. прессе. — Одесса : «Славянская» тип. Е. Хрисогелос, 1915. — 32 с.