Уголино ди Нерио

| Уголино ди Нерио | |

|---|---|

| Имя при рождении | Ugolino di Nerio |

| Дата рождения | около 1280 |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 1339—1349 г. |

| Место смерти | Сиена |

| Страна | |

| Род деятельности | художник |

| Жанр | художник |

Уголино ди Нерио (итал. Ugolino di Nerio; работал в Сиене с 1317 года — ум. 1339—1349 годах, Сиена) — живописец итальянского проторенессанса сиенской школы живописи[2]. Известен также под именем Уголино да Сиена.

Биография

Уголино ди Нерио был одним из самых верных последователей и учеников Дуччо ди Буонинсенья. Его имя несколько раз упоминается в архивных документах с 5 сентября 1317 по 6 февраля 1327 года. Джорджо Вазари составил его краткую биографию. Несмотря на это сведений о художнике осталось крайне мало: неизвестны дата и место его рождения (предполагают, что он родился около 1280 года в Сиене), а его произведения, за исключением полиптиха из церкви Санта-Кроче, не имеют подписи и даты. В связи со всем этим реконструкция творчества художника носит гипотетический характер.

Согласно имеющимся документам, Уголино родился и вырос в семье художников — его отец Нерио и два брата, Гвидо и Муччо, были живописцами. Из сохранившихся документов известно, что семейство жило на склоне невысокого холма, известного в Сиене как Терцо-ди-Камолья. По всей вероятности, первое обучение Уголино прошло в мастерской отца, а затем, во время работы в мастерской Дуччо. На рубеже XIII—XIV веков Дуччо ди Буонинсенья был крупнейшим сиенским живописцем. Произведения Уголино демонстрируют зависимость от творчества этого мастера, в связи с чем исследователи полагают, что Уголино наряду с Сенья ди Бонавентурой длительное время работал в его мастерской. Ряд экспертов поддерживает точку зрения Джеймса Стабблбайна, что Уголино принимал участие в создании знаменитого алтарного образа «Маэста» (1308—1311), особенно в поясных изображениях апостолов в верхней части, несмотря на то, что договор, подписанный Дуччо, обязывал его написать весь алтарь собственноручно.

Около 1315 года Уголино ди Нерио выработал собственную живописную манеру, которая отличалась от манеры Дуччо. В сложных многофигурных композициях он сокращал число персонажей, избегая деталей ради передачи главного. В поздних произведениях Уголино усиливалось готическое влияние, постепенно вытесняющее византийские черты, характерные для мастерской Дуччо. В 1319 году Дуччо скончался, и на место ведущего художника Сиены выдвинулся Симоне Мартини. Влиянием этого мастера исследователи объясняют перемены в творчестве Уголино.

Имя Уголино ди Нерио обрело известность после того, как он выполнил два полиптиха для флорентийских церквей. Редко какому сиенскому художнику удавалось получить заказ во Флоренции. Исследователи считают два этих заказа успехом сиенской живописной школы, которая переживала в начале XIV века свой «золотой век». Во Флоренции по заказу францисканского ордена Уголино создал полиптих для церкви Санта-Кроче (сохранился частично), а по заказу доминиканцев написал полиптих для церкви Санта-Мария-Новелла (не сохранился, но возможно, что двумя его деталями были «Святой Андрей» из собрания Пола Гетти, Лос-Анджелес, и «Иоанн Креститель» из Народного музея, Познань).

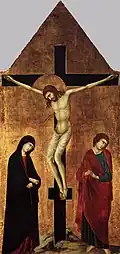

Части полиптиха хранятся в Берлинcкой картинной галерее, Национальной галерее в Лондоне, и нью-йоркском Метрополитен-музее. Работе Уголино приписываются также: «Полиптих» и «Распятие» в Пинакотеке Сиены, пределла с изображением «Распятия и двух донаторов» (Институт искусства Курто, Лондон), и ещё несколько «Распятий» и полиптихов с изображениями «Мадонны с Младенцем» и полуфигур святых.

Дата смерти художника неизвестна. Джорджо Вазари в жизнеописании Уголино называет две разные даты: 1339 год (в издании 1550 года) и 1349 год (в издании 1568 года). Исследователи считают, что Уголино пережил своего учителя Дуччо, скончавшегося в 1319 году, не на очень большой срок. Некоторые авторы даже предполагают, что его последние произведения датируются не позже 1325 года. Так или иначе, но к середине 1330-х годов, скорее всего, Уголино ди Нерио уже не было в живых.

Наследие, оставленное Уголино ди Нерио, довольно велико. Однако его искусство было более традиционным, чем новаторским, и поэтому не имело ярких последователей последователей. Среди его учеников называют Мастера из Кьянчано.

Алтарь Санта-Кроче

Полиптих из церкви Санта-Кроче во Флоренции сыграл главную роль в реконструкции творчества Уголино ди Нерио, позволив определить манеру художника; он стал основным произведением, вокруг которого были выстроены остальные атрибуции, однако документы, касающиеся контракта об исполнении этого полиптиха, не сохранились.

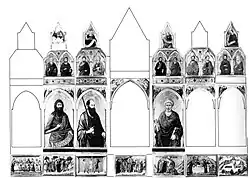

Реконструкция алтаря на основе сохранившихся частей

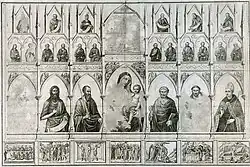

Реконструкция алтаря на основе сохранившихся частей Рисунок алтаря из церкви Санта-Кроче сделанный в XVIII в. Ватиканская библиотека

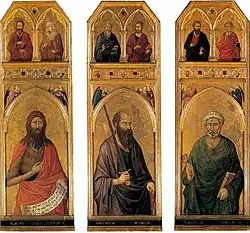

Рисунок алтаря из церкви Санта-Кроче сделанный в XVIII в. Ватиканская библиотека Три части алтаря из церкви Санта-Кроче. В среднем ряду: Иоанн Креститель, апостолы Павел и Пётр. Вверху: Святые Матфий и Елизавета Венгерская, Матфей и Иаков-младший, Иаков-старший и Филип. Берлин, Государственные музеи

Три части алтаря из церкви Санта-Кроче. В среднем ряду: Иоанн Креститель, апостолы Павел и Пётр. Вверху: Святые Матфий и Елизавета Венгерская, Матфей и Иаков-младший, Иаков-старший и Филип. Берлин, Государственные музеи Святые Симон и Фаддей. Национальная Галерея, Лондон

Святые Симон и Фаддей. Национальная Галерея, Лондон Святые Варфоломей и Андрей. Национальная Галерея, Лондон

Святые Варфоломей и Андрей. Национальная Галерея, Лондон

Санта-Кроче является главным и самым большим францисканским храмом Флоренции. Его строительство было начато в 1294 году. Полиптих, заказ на изготовление которого Уголино получил в середине 1320-х годов, был первым большим алтарём в этом храме. После завершения живописных работ и монтажа полиптих стоял в главном алтаре до 1566 года, когда он был перемещён в верхний дормиторий церкви, чтобы освободить место для кивория работы Вазари. До того, как полиптих был расформирован и распродан по частям, о нём оставили свои свидетельства Джованни Бакканелли (1647), сумевший зарисовать трёх францисканских святых с этого произведения, и падре Делла Валле (1784), кратко описавший полиптих и сообщивший, что его центральная панель с изображением Мадонны имела подпись автора «UGOLINO DE SENIS ME PINXIT» (Уголино из Сиены меня изобразил). Между 1785 и 1789 годами известный знаток и ценитель старинного искусства Серу д’Аженкур заказал рисунок алтаря Санта-Кроче, пока тот был почти целым. При сравнении рисунка с сохранившимися до наших дней частями произведения исследователи пришли к выводу, что рисунок достаточно точно передаёт все его особенности. Полиптих был разобран и распродан по частям на двух аукционах в 1847 и 1850 годах; в итоге некоторые картины были утеряны. Большую часть частей полиптиха приобрёл крупный английский коллекционер итальянской живописи Уильям Янг Оттли (центральная панель с изображением Мадонны с Младенцем была утеряна ещё до того, как Оттли скупил части алтаря). Несколько позже германский учёный Густав Фридрих Вааген (1794—1868), служивший первым директором Прусской королевской художественной галереи, приобрёл несколько картин из собрания Оттли. В полиптихе было семь соединённых между собой вертикальных конструкций, каждая из которых в свою очередь состояла из большой картины основного яруса, картины верхнего яруса и картины-пинакля, скреплённых между собой брусом по вертикали. Пределла была написана на одной длинной доске. Судя по всему, художник изготавливал алтарь в своей сиенской мастерской, затем по частям переправлял его во Флоренцию и монтировал на месте (спустя 120 лет так же поступит Сассетта при создании алтаря Святого Франциска для Борго Сан-Сеполькро).

Главный ярус полиптиха состоял из большой картины «Мадонна с Младенцем» (утрачена), слева от которой находились апостол Павел, Иоанн Креститель и Антоний Падуанский; справа — апостол Пётр, святые Франциск и Людовик Тулузский. Из всех картин этого яруса сохранились только апостолы Пётр и Павел, а также Иоанн Креститель (все хранятся в Берлине, Государственные музеи).

Исайя. Национальная Галерея, Лондон

Исайя. Национальная Галерея, Лондон Давид. Национальная Галерея, Лондон

Давид. Национальная Галерея, Лондон Моисей. Национальная Галерея, Лондон

Моисей. Национальная Галерея, Лондон Даниил. Музей искусства, Филадельфия

Даниил. Музей искусства, Филадельфия

Из семи картин верхнего яруса сохранились пять: «Святые Матфий и Елизавета Венгерская(?)»; «Святые Матфей и Иаков-младший»; «Святые Иаков-старший и Филип» — все в Берлине, Государственные музеи; две картины этого яруса находятся в Национальной галерее в Лондоне — «Святые Симон и Фаддей»; и «Святые Варфоломей и Андрей». От святых, изображённых в пинаклях, остались пророки Исайя, Давид, Моисей (все в Национальной галерее, Лондон) и пророк Даниил (Музей искусства, Филадельфия).

Тайная вечеря. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Тайная вечеря. Метрополитен-музей, Нью-Йорк Поцелуй Иуды. Национальная галерея, Лондон

Поцелуй Иуды. Национальная галерея, Лондон Бичевание Христа. Берлинская картинная галерея

Бичевание Христа. Берлинская картинная галерея Путь на Голгофу. Национальная галерея, Лондон

Путь на Голгофу. Национальная галерея, Лондон Снятие с креста. Национальная галерея, Лондон

Снятие с креста. Национальная галерея, Лондон Положение во гроб. Берлинская национальная галерея

Положение во гроб. Берлинская национальная галерея Воскресение. Национальная галерея, Лондон

Воскресение. Национальная галерея, Лондон

Пределла была расписана сценами страстей Христовых. Она начиналась «Тайной вечерей» (ныне в Метрополитен-музее, Нью-Йорк), далее шли «Предательство Иуды» (Национальная галерея, Лондон), «Бичевание Христа» (Берлин), «Путь на Голгофу» и «Снятие с креста» (обе в Национальной галерее, Лондон), «Положение во гроб» (Берлин) и «Воскресение» (Национальная галерея, Лондон).

«Путь на Голгофу» был расположен непосредственно под изображением «Мадонны с Младенцем», то есть там, где обычно писали «Распятие». Саму же сцену «Распятия» (не сохранилась) художник перенёс в верхний ярус, расположив её над «Мадонной с Младенцем». Исследователи считают, что эти изменения были внесены для того, чтобы подчеркнуть то, что храм посвящён Святому Кресту (Santa Croce). Кроме того, крест имел особое значение для францисканцев, построивших эту церковь, так как основатель ордена Святой Франциск обрёл стигматы, отражающие раны, полученные Христом в результате Распятия на кресте. Перекрестие в виде буквы Х, образованное крестом, который несёт Иисус, приходилось точно на центральную ось всего полиптиха, и являлось спиритуальным и композиционным центром алтаря.

Все композиционные схемы Страстей Христовых Уголино позаимствовал из «Маэсты» Дуччо, с которым длительное время работал. Он упростил сцены и одновременно усилил их драматический эффект. Например, в сцене «Предательства Иуды» художник сократил число апостолов, сосредоточившись на главном событии. Равным образом в сцене «Путь на Голгофу» он сократил число персонажей, выделив смирение Христа, и скорбь Богоматери.

В целом полиптих написан под влиянием творческой манеры Дуччо. Однако любопытен следующий факт: там где Дуччо использует богатый и дорогой ультрамарин, Уголино ди Нерио употребляет более дешёвый, отдающий зеленоватыми тонами азурит. В случае с полиптихом из Санта-Кроче, который для художника был престижным заказом, исключено, что такая замена могла делаться из экономии средств; вероятнее она была следствием колористических предпочтений художника.

Полиптихи

Уголино приписывают несколько полностью сохранившихся полиптихов. Все эти произведения содержат поясные изображения святых; по церковной классификации их именуют доссаль (заалтарный образ).

Самым ранним полиптихом, в создании которого принял участие Уголино ди Нерио, считают «Мадонну с Младенцем и святыми Августином, Павлом, Петром и Домиником» (Сиена, Пинакотека, инв. № 28; разм. 139х242см)); его датируют 1305—1308 или 1300—1320 годами. Большинство исследователей считают этот полиптих произведением «мастерской Дуччо». Он дошёл до наших дней в плохом состоянии. Дуччо предположительно выполнил центральный образ — «Мадонну с Младенцем», а боковые створки и картины пинаклей расписывал кто-то из его помощников.

Другой полиптих из сиенской Пинакотеки «Мадонна с Младенцем и святыми Кларой, Лаврентием, Франциском и Иоанном Богословом» (инв. № 39) одни эксперты датируют приблизительно тем же периодом (1310—1315), другие 1325—1330 годами, полагая, что он был выполнен после работ для флорентийской церкви Санта-Кроче. Он немного меньше первого (84х189см) и повторяет его структуру. Не сохранилась ни оригинальная рама полиптиха, ни его пинакли. Произведение было заказано сиенским францисканским конвентом Санта-Кьяра (Святой Клары). Присутствие на алтаре святых Клары и Франциска являются дополнительным аргументом в пользу того, что его заказчиками могли быть монахини-клариссинки.

Полиптих «Мадонна с Младенцем и святыми Франциском, Иоанном Крестителем, Иаковом и Марией Магдалиной» (122х192 см; Музей искусства, Кливленд), по мнению экспертов, был создан «до 1317 года», то есть тогда, когда, как предполагают, Уголино всё ещё работал в мастерской Дуччо и находился под влиянием его искусства. Особенностью алтаря является то, что в верхней части над Мадонной с Младенцем расположена сцена Распятия, а в пинаклях изображены не привычные пророки, но апостолы Пётр (с ключом в руке) и Павел (с мечом), а также двое святых, не имеющих однозначной идентификации. Младенец Христос нежно играет с матерью, повторяя жест, который можно видеть в работах Дуччо. Сама Дева Мария обратила свой печальный взор как бы внутрь себя, предчувствуя судьбу своего Сына. Неизвестна церковь, для которой предназначалось произведение, однако присутствие Святого Франциска говорит о том, что она имела отношение к францисканскому ордену.

Подобного же типа полиптих «Мадонна с Младенцем и святыми», состоящий из пяти частей, хранится в коллекции Рикасоли (Бролио ди Кьянти); ранее он находился в церкви Сан-Паоло-ин-Россо. Это произведение довольно крупных размеров — 97 х 195 см и датируется 1320—1330-ми годами. Обычное изображение Мадонны с Младенцем в нём сопровождают апостолы Пётр и Павел, а также Иоанн Креститель с Иоанном Богословом. В пинаклях написаны Благословляющий Христос и ангелы.

Полиптих из Института искусства Кларка (Уильямстаун, штат Массачусетс) самый большой из всех приписываемых Уголино. Его внушительные размеры, 163,7 х 341,4 см, свидетельствуют о том, что он когда-то был установлен в главном алтаре, однако церковь, для которой он предназначался, неизвестна. Художник изобразил на нём Мадонну с Младенцем и святых (слева направо) Франциска, Андрея, Павла, Петра, Стефана и Людовика Тулузского. В пинаклях представлены Благословляющий Христос и пророки. Этот полиптих дошёл до наших дней в хорошем состоянии: сохранилась его оригинальная рама, после реставрации краски засияли с прежней свежестью. Этому произведению также присущи разночтения в датировке: по одним, более осторожным данным он был создан в 1310—1330 годах, по другим в 1317—1321 годах.

Триптихи

Уголино приписывают несколько триптихов, самые известные из которых находятся в Галерее Уффици во Флоренции, и в Музее сакрального искусства небольшого городка Таварнелле-Валь-ди-Пеза. Эти произведения не имеют подписи автора и точной датировки.

Триптих «Мадонна с Младенцем и святыми Павлом и Петром» был заказан семейством Паннилини и изначально находился в приходской церкви Сан-Пьетро-а-Виллоре в Сан-Джованни-д'Ассо (провинция Сиена), затем попал в собрание англичанина Хаттона, у которого его приобрёл итальянский коллекционер Алессандро Контини Бонакосси. После смерти Алессандро вдова продала произведение итальянскому правительству, и с тех пор триптих хранится в Галерее Уффици. Атрибуция этого произведения принадлежит Бернарду Беренсону, который в 1932 году определил её как произведение Уголино ди Нерио. Триптих имеет размеры 150х146 см, и датируется приблизительно 1320—1325 годами. Кроме Мадонны и двух апостолов художник изобразил в пинаклях Благословляющего Христа и двух святых, вероятно, это Стефан и Иоанн Богослов. Исследователи видят в этой работе влияние Симоне Мартини.

Средних размеров триптих из Музея Таварнелле-Валь-ди-Пеза (109 х 119см) происходит из церкви Сан-Пьетро-а-Олена. Художник изобразил на нём Мадонну с Младенцем и святыми Петром и Иоанном Богословом. В пинаклях — Благословляющий Христос и два ангела, иными словами, в этом триптихе соблюдена обычная схема, по которой подобные триптихи создавали для приходских храмов. Атрибуция произведения также принадлежит Бернарду Беренсону, который в 1936 году причислил его к «мастерской Уголино». Эта атрибуция была в дальнейшем подтверждена большинством экспертов. Произведение датируют приблизительно тем же временем, что и предыдущий триптих — 1320-е годы.

Ранее Уголино приписывали ещё один триптих из Музея сакрального искусства города Чертальдо, так называемый «Триптих из Баньяно». Однако в ходе проведённой реставрации и связанного с ней тщательного исследования эксперты определили, что это работа художника Ченни ди Франческо ди сер Ченни.

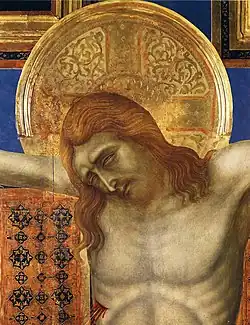

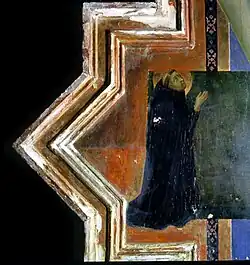

Расписные кресты

Уголино ди Нерио приписывается расписной крест, созданный для базилики Санта-Мария-деи-Серви в Сиене. Это большое Распятие размером 401 х 244,5 см, эксперты датируют его «около 1330 года». Ныне крест хранится в музее Сиенского собора. Он выполнен согласно существовавшей в то время технологии росписи крестов — темперой и золотом по деревянной основе (тополь), на которую наложен слой левкаса. На кресте изображён распятый Христоc в позе Christus patiens (Христос страдающий). Особенностью креста является маленькая фигурка в монашеском одеянии возле ног распятого Иисуса. Она вызвала оживлённую дискуссию специалистов. По мнению одних это изображение жившего в XIII веке Филиппо Беницци, пятого генерального приора ордена сервитов (слуг Девы Марии), который многое сделал для становления ордена, и чей культ был широко распространён в монастырях задолго до его канонизации в 1671 году. По мнению других, это живший в Сиене блаженный Иоаким Пикколомини, не менее известный деятель этого же ордена, скончавшийся в 1305 году. В любом случае сам факт присутствия этого персонажа свидетельствует о том, что крест был создан исключительно для монашеской братии сервитов. Со времени своего создания крест несколько раз менял место в храме. Это произведение приписано Уголино в 1864 году известным итальянским учёным, мастером знато́ческих атрибуций Джованни Баттиста Кавальказелле. Специалисты XX века в целом согласны с этой атрибуцией. Ещё один расписной крест, приписываемый Уголино, хранится в сиенской Пинакотеке. Он известен по номеру каталога как «Крест № 34». Это небольшое произведение, размером 68 х 45 см, его создание относят к 1310—1330 годам.

Расписной крест базилики Санта-Мария-деи-Серви, Сиена

Расписной крест базилики Санта-Мария-деи-Серви, Сиена Расписной крест базилики Санта-Мария-деи-Серви, Сиена. Деталь

Расписной крест базилики Санта-Мария-деи-Серви, Сиена. Деталь Расписной крест базилики Санта-Мария-деи-Серви, Сиена. Деталь

Расписной крест базилики Санта-Мария-деи-Серви, Сиена. Деталь

Распятия

Работе Уголино ди Нерио приписывается несколько сцен с изображениями «Распятия» из различных музеев и частных собраний. Два из них схожи Иконографияиконографией — «Распятие» из Музея Тиссена- Борнемисы и «Распятие» из частного собрания, Флоренция. Это средних размеров иконы (первая 135 х 89 см; вторая 105 х 48см), конкретные названия которых установить затруднительно. Возможно, они когда-то были центральными частями триптихов или более сложных алтарей. Две сцены «Распятия» отличаются наличием ангелов в варианте из Музея Тиссена-Борнемисы, а также тем, что эта икона по неизвестным причинам отпилена снизу, так что сохранилась лишь часть фигур Богоматери и Иоанна Богослова. Оба произведения принадлежат примерно к одному и тому же времени, 1330—1335 годам.

Распятие. 1330—1335. Дерево, темпера. Частное собрание, Флоренция

Распятие. 1330—1335. Дерево, темпера. Частное собрание, Флоренция Распятие. 1330—1335. Дерево, темпера. Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид

Распятие. 1330—1335. Дерево, темпера. Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид Распятие. 1315-1320. Дерево, темпера. Пинакотека, Сиена

Распятие. 1315-1320. Дерево, темпера. Пинакотека, Сиена Распятие. Дерево, темпера, золочение. Институт искусства Курто, Лондон

Распятие. Дерево, темпера, золочение. Институт искусства Курто, Лондон

Более раннее «Распятие», создание которого относят к 1315—1320 годам, хранится в сиенской Пинакотеке. Оно скромнее по своим размерам (67,5 х 44,4 см); его особенностью является присутствие в сцене Святого Франциска, склонившегося к ногам Христа. Это свидетельство того, что произведение было написано для францисканского ордена, и находилось ранее в одном из францисканских монастырей или храмов.

Маленькая панель с изображением «Распятия и двух донаторов» (24 х 46,6 см, Институт искусства Курто, Лондон), по всей вероятности была частью пределлы неизвестного алтаря. Некоторые исследователи считали, что эта панель принадлежит знаменитому Алтарю Санта-Кроче, однако современная реконструкция этого произведения не предполагает присутствие в нём такой панели.

Мадонны

Подобно большинству сиенских художников Уголино ди Нерио написал множество Мадонн. Культ Богоматери в Сиене выходил за рамки обычного. Она была не просто покровительницей города, как другие святые, но его владычицей, и сиенские правители совершали обряд положения ключей от города перед Её ликом в Соборе. Как все крупные художники своего времени, Уголино изображал Деву Марию и сидящей на троне, и в образе божественной Матери, ласкающей Христа. К первому типу относится «Мадонна с Младенцем и донатором» из церкви Санта-Мария-дель-Прато городка Сан-Кашано-ин-Валь-ди-Пеза (ок. 1335, 138 х 71см), ко второму — целый ряд достаточно однотипных икон «Мадонны с Младенцем» из различных музеев и храмов: Лувра, Париж (1315—1320), Метрополитен-музея, Нью-Йорк (ок. 1325), Музея изящных искусств, Бостон (1325—1330), Регионального музея города Пиенца, церкви Сервитов в Монтепульчано, церкви Сан-Бартоломео-а-Скампата, Фильине-Вальдарно (Тоскана). Возможно, не все эти иконы были одиночными произведениями, и некоторые из них когда-то служили в качестве центральной панели для триптихов или полиптихов.

Несколько особняком стоит маленькая «Маэста» из Института искусств в Чикаго (37,2 х 23,2 см; 1325—1335). На ней, кроме сидящей на троне Мадонны с Младенцем, изображены святые Пётр, Павел, Иоанн Креститель и Доминик. У подножия трона склонился донатор в монашеском одеянии доминиканцев. Такая икона могла быть центральной частью небольшого домашнего триптиха, или самостоятельным образом.

Мадонна с Младенцем и донатором. Сан-Кашано-ин-Валь-ди-Пеза

Мадонна с Младенцем и донатором. Сан-Кашано-ин-Валь-ди-Пеза Мадонна с Младенцем. 1315-1320. Лувр, Париж

Мадонна с Младенцем. 1315-1320. Лувр, Париж Мадонна с Младенцем. 1325-1330. Музей изящных искусств, Бостон

Мадонна с Младенцем. 1325-1330. Музей изящных искусств, Бостон Мадонна с Младенцем. Ок. 1325. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Мадонна с Младенцем. Ок. 1325. Метрополитен-музей, Нью-Йорк Мадонна с Младенцем, святыми и донатором. 1325-1335. Чикагский институт искусств

Мадонна с Младенцем, святыми и донатором. 1325-1335. Чикагский институт искусств

Отдельные святые

Уголино приписывается также серия деревянных панелей с изображениями разных святых, которые ранее были частями каких-то более сложных алтарных композиций. Из-за отсутствия подробного архивно-документального материала определить, какие это были произведения, и какое место в них занимала каждая отдельная картина. Например, из архивных источников известно, что «Святая Маргарита с крестом в руке» из коллекции Кресса (ныне — Портленд, Музей искусства), ранее была частью полиптиха, в котором кроме неё числились Луция Сиракузская, Августин и Амвросий. Образы Амвросия и Августина давно потеряны, изображение Луции ныне хранится в Музее изобразительных искусств в Будапеште; происхождение этого разрозненного алтаря так и остаётся неясным.

Святая Мария Магдалина. Ок. 1320. Дерево, темпера. Музей Зала Почётного легиона, Сан Франциско

Святая Мария Магдалина. Ок. 1320. Дерево, темпера. Музей Зала Почётного легиона, Сан Франциско Святой Людовик Тулузский. Ок. 1320. Дерево, темпера. Музей Зала Почётного легиона, Сан Франциско

Святой Людовик Тулузский. Ок. 1320. Дерево, темпера. Музей Зала Почётного легиона, Сан Франциско Святая Екатерина Александрийская. Дерево, темпера. Музей искусства Краннерта, Урбана, Иллинойс, США

Святая Екатерина Александрийская. Дерево, темпера. Музей искусства Краннерта, Урбана, Иллинойс, США Святой Михаил. 1310-1315. Дерево, темпера. Музей Чарторыйских, Краков

Святой Михаил. 1310-1315. Дерево, темпера. Музей Чарторыйских, Краков Святая Анна с Марией на руках. 1330-1335. Дерево, темпера. Национальная галерея Канады, Оттава

Святая Анна с Марией на руках. 1330-1335. Дерево, темпера. Национальная галерея Канады, Оттава

В другом случае, несколько отдельных панелей из американских музеев, «Святого Людовика Тулузского» и «Марию Магдалину» из Музея Зала Почётного легиона в Сан Франциско объединили со «Святой Екатериной» из Музея Краннерта (Урбана, Иллинойс, США). В качестве центральной панели была предложена «Мадонна с Младенцем» из Музея искусств Принстонского университета. Поскольку композиция получалась несимметричной, Федерико Дзери предложил добавить панель с изображением «Святого Михаила» из краковского Музея Чарторыйских, однако в дальнейшем от этой затеи отказались. Вопрос убедительности такого конструирования остаётся открытым.

Среди отдельных панелей со святыми интересна икона с изображением Святой Анны с младенцем Марией на руках. Она была написана, когда иконография Святой Анны (матери Девы Марии) ещё не сложилась, в связи с чем у исследователей были сомнения в правильности определения сюжета. В дальнейшем, когда иконография установилась, Анна изображалась как правило с Марией, держащей на руках Христа, так называемая «Анна втроём».

Примечания

- ↑ mutualart.com — 2008.

- ↑ Thieme / Becker. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. — E.A. Leipzig, 1899

Библиография

- James H. Stubblebine. Duccio Di Buoninsegna and His School. Vol. I and Vol. II. Princeton University Press. 1979.

- Ada Labriola, Simone Martini e la pittura gotica a Siena: Duccio di Buoninsegna, Memmo di Filippuccio, Pietro Lorenzetti, Ugolino di Nerio, *Ambrogio Lorenzetti, Lippo Memmi, Matteo Giovanetti, Naddo Ceccarelli, Bartolomeo Bulgarini, Niccolo di ser Sozzo, Milano: Il Sole 24 Ore ; *Firenze: E-ducation.it, 2008

- Bomford, D., et al., Art in the Making: Italian Painting before 1400, exhib. cat. 1989 (London NG)

- Jill Dunkerton et al. Giotto to Durer. Early Renaissance Painting in The National Gallery. Yale University Press, 1991.

- Torriti, Piero. La Pinacoteca nazionale di Siena: i dipinti. Genova: SAGEP, 1990.