Самохин, Фёдор Иванович

| Фёдор Самохин | |

|---|---|

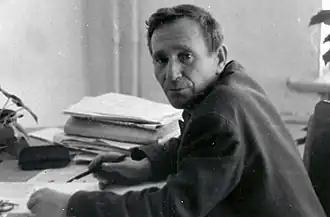

Самохин за работой (1961) | |

| Дата рождения | 12 февраля 1918 |

| Место рождения | хутор Верхне-Садовский, Нижне-Чирская станица, Второй Донской округ |

| Дата смерти | 17 июля 1992 (74 года) |

| Место смерти | Бишкек |

| Гражданство | |

| Образование |

|

| Род деятельности | прозаик, журналист, публицист, переводчик |

| Годы творчества | 1949—1992 |

| Направление | реализм, лейтенантская и деревенская проза |

| Жанр | повесть, рассказ, очерк |

| Язык произведений | русский и киргизский |

| Премии | Премия I степени ЦК ЛКСМ и Союза писателей Киргизии за лучшее произведение для детей (1951) |

| Награды | |

| Автограф |

|

Фёдор Ива́нович Само́хин (12 февраля 1918, хутор Верхне-Садовский, станица Нижне-Чирская — 17 июля 1992, Бишкек) — русскоязычный писатель Кыргызстана, член Союза писателей СССР (с 1958 года). За заслуги в области художественной литературы и за активное участие в пропаганде и развитии киргизской советской литературы был отмечен тремя Почётными грамотами Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.

Во время Великой Отечественной войны он служил разведчиком партизанского отряда «Смерть фашизму!» и был членом бюро Нижне-Чирского подпольного районного комитета комсомола. После освобождения района от оккупации Самохин возглавил редакцию районной газеты «Колхозник Дона», а окончив курсы газетных работников в Москве, стал корреспондентом «Комсомольской правды». С 1946 года его жизнь была связана с Казахской ССР, где он работал литсотрудником и заведующим отделом «Ленинской смены» в Алма-Ате, а затем специальным корреспондентом газеты «Коммунист» в Джамбуле. В 1949 году Самохин переехал в Киргизскую ССР, где до 1961 года заведовал отделом редакции газеты «Комсомолец Киргизии» и начал свою профессиональную писательскую деятельность, став публиковаться в литературных журналах «Литературный Киргизстан», «Ала-Тоо», «Жаш ленинчи» на русском и киргизском языках.

Его дебютная работа — «Мальчик из Сталинграда» (1951) — была отмечена премией I степени литературного конкурса на лучшее произведение для детей от ЦК ЛКСМ и Союза писателей Киргизии, но впоследствии получила жёсткую критику в республиканской прессе и названна «идейно порочной». Особую известность приобрела его документальная повесть «Чолпонбай» (1958), о Герое Советского Союза Чолпонбае Тулебердиеве, лёгшего на амбразуру дзота; книга не раз ставилась в аргумент против первоочерёдности такого подвига Александром Матросовым. В более поздних произведениях, таких как «Чуйские разливы» (1968), писатель обращался к социально-политическим вопросам, включая последствия сталинских репрессий.

Творчество Ф. Самохина получило признание в литературных кругах Киргизской ССР — Шукурбек Бейшеналиев характеризовал его как «одарённого автора», а Николай Удалов отмечал его художественные достоинства произведений, помогающих понять советскую действительность республики. Особое внимание критики уделяли его ясности и простоте стиля (Н. С. Чекменёв), правдивости образов (А. В. Жирков, А. А. Сальников, А. И. Иванов) и вкладу в развитие военной и деревенской прозы и киргизской литературы в целом (Г. Н. Хлыпенко, Т. А. Аскаров, Ч. А. Джолбулакова, А. Э. Эркебаев). А. А. Алымкулов в диссертационном исследовании относит творчество Самохина к реалистической традиции, отмечая его многогранность изображения героизма советского человека военного времени. В поздних оценках подчёркивалась роль писателя как объединяющего звена между русской и киргизской литературными традициями (Г. Н. Хлыпенко). Вместе с тем на протяжении всего творчества Ф. Самохина упрекали в «схематичности» образов и предсказуемости нарратива (Г. Н. Хлыпенко, Е. Л. Цейтлин).

Биография

Ранние годы. Участие в партизанском отряде

Родился Фёдор Иванович Самохин в хуторе Верхне-Садовский[комм. 1] Второго Донского округа Области Войска Донского Российской Советской Республики в крестьянской семье. При записи в Нижне-Чирскую среднюю школу был сразу зачислен в третий класс. В 1934 году Фёдор вынужден оставить учёбу из-за бедственного положения семьи, стал работать учётчиком в колхозе, табельщиком в местном доме отдыха. В 1936 году вернулся на учёбу и вступил в комсомол. С 1940 по 1942 год работал старшим счетоводом Нижне-Чирского рыбного пункта[1][2].

С наступлением Великой Отчественной войны Самохин не был призван на фронт по состоянию здоровья, однако ушёл в партизаны[3]. Военный период биографии Ф. Самохина был отражён в документальных повестях историка И. М. Кандауров «Стойкость» (1983) и «Иначе они не могли» (1986). Кандауров писал, что в войну Самохин был сельским корреспондентом, активно участвовал в общественной жизни Нижне-Чирского района[4]. После начала боевых действий он не уехал вслед за родственниками за Волгу, но стал вести скрытую жизнь[4].

В 1942 году обком комсомола на базе отряда «Смерть фашизму!» организовал подпольный Нижне-Чирский райком комсомола во главе с Клавдией Панчишкиной[5]. Её привлекла скрытность Самохина, и, несмотря на отсутствие у него обеих ног, предложила включить его в состав подполья[4]. По заданию Сталинградского обкома ВЛКСМ с 1942 по 1943 год Фёдор Иванович был утверждён в качестве члена бюро Нижне-Чирского подпольного райкома комсомола, стал разведчиком партизанского отряда «Смерть фашизму!»[6][7].

Помимо разведки, он также участвовал в боевых операциях. В одной из таких Фёдор Иванович с товарищами вывел из строя паровую мельницу и взорвал склады с зерном на левом берегу Дона[8][9]: три дня они возили к мельнице мешки с горелой пшеницей, притворяясь, что стоят в очереди, а на четвёртый начали действовать. Поймав момент, когда в машинном отделении стало пусто, они подложили противотанковую мину. На следующий день в мельницу оккупанты покатили бочки с мазутом, после чего мина сработала. Поджог складов на берегу Дона занял меньше времени: дождавшись, когда единственный охранник продовольствия уснул, он и Кагальницкая подожгли облитые бензином стены и двери, после чего направились к реке[10]. Позже Панчишкина поручила Самохину подавать сигналы ракетницей для пролетавших над станицей самолётам Советской авиации в сторону нацистских объектов[11].

В первой половине ноября 1942 года Клавдия Панчишкина и Тамара Артёмова были преданы и расстреляны нацистами. Предчувствуя скорую гибель, девушки предупредили остальных участников подполья, благодаря чему смог спастись и Ф. Самохин[12]. О работе отряда Фёдор Иванович изложил в рассказе «Разведчица Клавдия Панчишкина» (1951), а его письмо-воспоминание, в будущем опубликованное в журнале «Молодая гвардия» в 1982 году, стало единственным сохранившимся, по мнению И. М. Кандаурова, архивным документом о деятельности отряда в сентябре 1942 года[13].

Роспуск отряда. Работа в прессе

После прекращения существования отряда, Самохин с 1943 по 1944 год работал ответственным секретарём, затем редактором районной газеты «Колхозник Дона». В этом же году он вступил в ВКП(б), был направлен Сталинградским обкомом комсомола на курсы газетных работников в Москве при редакции газеты «Комсомольская правда» — после окончания учёбы в 1945 году он был назначен литературным сотрудником и корреспондентом издания[14][2]. Спустя год обосновался в Казахской ССР, где работал литсотрудником, заведующим отделом газеты «Ленинская смена» в Алма-Ате, с 1947 по 1949 год был специальным корреспондентом газеты «Коммунист» (Джамбульская область)[1][15]. В 1947 году заключил брак с Самохиной (Короневой) Раисой Ильиничной[16].

В 1949 году переехал во Фрунзе, где по 1961 год был литсотрудником, заведующим отделом редакции газеты «Комсомолец Киргизии»[15][17]. У Фёдора Ивановича не было обеих ног и передвигался он на протезах — но, тем не менее, он много ездил по Кыргызстану, знакомился с жизнью и бытом животноводов Сусамыра, строителей Токтогульской ГЭС, нефтяников из Избаскента, хлопкоробов Аравана, гидрологов Орто-Токоя и рыбаков Иссык-Куля, горняков Кызыл-Кия и свекловодов Кеминской долины, ставшими впоследствии героями его работ[3][18]. В 1950 году поступил в Кыргызский государственный заочный педагогический институт, который окончил в 1955 году. После окончания работы в «Комсомольце Киргизии», Самохин с 1961 на протяжении двух лет был литсотрудником в редакции журнала «Блокнот агитатора»[15].

Во Фрунзе Ф. Самохин и Раиса Ильинична обзавелись тремя детьми — дочерью и двумя сыновьями. Дочь Виктория скончалась от тяжёлой болезни, сын Владимир погиб в 1969 году в горах Тянь-Шаня. Второй сын, Алексей, обосновался на Дальнем Востоке[16]. В 1992 году, после продолжительной болезни, Ф. И. Самохин скончался в Бишкеке[16].

Творчество. Оценки наследия

Первые рассказы писателя «На перекате», «Гармонь», «Проводы» были опубликованы в 40-е годы во время его работы в «Колхознике Дона». После переезда во Фрунзе, он начал публиковаться в местных литературных изданиях, и его творчество, как отмечали исследователи Камбаралы Ботояров и Раиса Момунбаева, в основном было сфокусировано на художественном изображении событий Великой Отечественной войны и отличившихся в ней участников[15]. С приходом в литературное пространство Киргизской ССР, «писателя донских просторов» (так впоследствии назвали Ф. Самохина в «Литературной газете»[19]), встретили благоприятно — Шукурбек Бейшеналиев назвал писателя «одарённым автором художественных произведений <...> кропотливо, с любовью занимающегося литературным трудом»[20]. Прозаик Николай Удалов считал, что несмотря на недостатки работ Ф. Самохина, они имеют «определённые художественные достоинства», помогают «узнавать какие-то стороны нашей жизни» и, как позже отметил Сооронбай Джусуев, заставляющие читателей ценить мирную жизнь[20][21]. Прозаик и драматург Михаил Аксаков отмечал Фёдора Ивановича постоянный творческий поиск, стремление находить разные художественные решения[20]. О творчестве писателя высказался и Николай Чекменёв[20]:

Очень хорошо, что Самохин, прежде чем взяться за большое полотно, много лет работал в газете, где печатал небольшие рассказы. Это приучило его к простоте, ясности и краткости слога, к вдумчивой работе над языком.

Основные работы

.png)

В число книг военной тематики писателя входит опубликованная в альманахе «Киргизстан» в 1951 году повесть «Мальчик из Сталинграда», о встрече в Киргизской и Казахской ССР эвакуированного населения из западных областей страны во время Великой Отечественной войны[22]. «Мальчик из Сталинграда» был признан лучшим произведением для детей и разделило премию I степени с произведением Шукурбека Бейшеналиева «Чыныгы достук» на литературном конкурсе от ЦК ЛКСМ и Союза писателей Киргизии[23][24]. Вместе с этим в 1952 году повесть была раскритикована в газете «Советская Киргизия», где её назвали «идейно порочной», приведя слова Токтоболота Абдумомунова, который отметил слабую художественную разработку произведения[25]. В 1954 году повесть вышла отдельным изданием в Сталинградском книжном издательстве и более не печаталась (за исключением авторского сборника за 1988 год)[26].

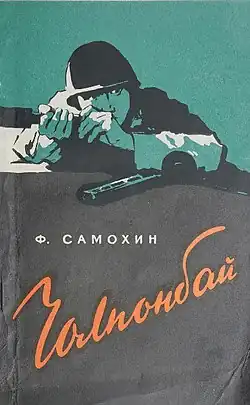

Проникнуты военным пафосом и другие работы Самохина — «Дон — река партизанская», «Чолпонбай», «Родина, я вернусь!» и рассказ «Три острова». По мнению К. Ботоярова и Р. Момунбаевой, особое место в этом ряду занимает повесть «Чолпонбай», которая представляет собой документальное жизнеописание Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева[15]. В ходе работы над произведением писатель неоднократно отправлялся в командировку в Таласскую долину, встречался лично и вёл переписку с родственниками, близкими и сослуживцами, посещал место подвига героя. Книга была выпущена в 1958 году в Киргизском государственном издательстве и «Молодой гвардии» и получила как позитивный отклик со стороны творческой интеллигенции[27][28][29], так и негативный[28]. Повесть использовалась учёными-историками в качестве источника о жизни и подвиге Чолпонбая Тулебердиева (С.К. Керимбаев[30][31], В. И. Деев[32]), в газете «Кыргызстан маданияты» и Николаем Имшенецким она называлась «доказательством» того, что первым совершил подобный подвиг Чолпонбай Тулебердиев, а не Александр Матросов[3][18]. В 2008 году Абдыкадыр Садыков предложил относить повесть к документальной прозе[33].

В 1967 году повесть была переработанна в очерк и опубликована в шестом номере журнала «Ала-Тоо» на киргизском языке, под названием «Герой из Таласа» (кирг. «Таластык баатыр»). Позже русская версия очерка «Кровью сердца» включена в сборник «Молодые герои Великой Отечественной войны» (1970) из серии «ЖЗЛ», а также в два издания антологии «Во имя Родины» (составитель Давид Ортенберг) от Политиздата (1968, 1982).

В год выхода «Чолпонбая» Ф. Самохина принимают в Союз писателей СССР[15]. Рекомендации на его вступление дали Ш. Бейшеналиев, Н. Чекменёв и Н. Удалов, с которых не последовало единого мнения на счёт недавно вышедшей книги: если Бейшеналиев назвал работу «полноценной повестью», а Чекменёв «свидетельством о несомненном творческом росте» Самохина, то Удалов, не отрицая её «успешность», в конце выразил надежду на дальнейшую работу писателя над языком в будущих произведениях[20]. Положительные оценки повести (Т. Аскаров[34], Н. Иванов[35]) к 60-м годам сменялись на более прохладные реакции (А. Рогов[36]). Неоднородность приёма критиками «Чолпонбая» объясняется в диссертационном исследовании филолога А. А. Алымкулова политической обстановкой — хрущёвской оттепелью[28]. Этот период принёс в советскую литературу относительную свободу: критика культа личности И. В. Сталина, внимание к частной жизни человека, попытки показать действительность без излишней лакировки[37].

В «оттепель» писатель отошёл от создания произведений с военным пафосом, начал работать над повестями «Дом моего отца» (1963) и «Чуйские разливы» (1968). Но если первая работа о молодом комсомольце с большими надеждами и «чистым» в политическом смысле прошлым, то в «Чуйских разливах» это жертва сталинских репрессий, инженер-механизатор Михаил Назаров. Он возвращается к привычной жизни — сначала он секретарь парткома, затем — председатель колхоза. Проблема с засухой Чуйской долины затрудняется на фоне отголосок различных решений — орошение земли приводит к её заболачиванию, последствия чего скрывается его зампредстедателем, «приписчиком» Болотовым и усугубляется бездействием со стороны партийцев на руководящих постах. В год издания повесть получила негативную реакцию от литературоведа Е. Л. Цейтлина. Евсей Львович посчитал нарратив произведения предсказуемым, а персонажей — нераскрытыми: по мнению критика, автор подменил их психологическую проработку шаблонными мыслями и действиями. Находя в работе и удачные моменты (например, образ агронома Приходько, держащий в красном углу своего дома портрет академика Вильямса), Цейтлин посчитал этого недостаточным, чтобы считать повесть «произведением искусства»[38]; о неразработанности повести писала и филолог Р. С. Шамурзина, но отметила важность поднятой писателем темы о современном киргизском селе[39]. Тем не менее, в 1974 году в журнале «Литературном Киргизстане» отнесли «Чуйские разливы» к «обогащающему и углубляющему» элементу для развития жанра повести в киргизской литературе[40].

Последней крупной работой Самохина стала повесть «Родина, я вернусь!», о побеге похищенных нацистами детей из Германии, где под видом обучения на железнодорожников их готовят к шпионству против Советского Союза. Произведение не получило большого внимания со стороны читателей и критиков — о повести высказался только литературовед Тендик Аскаров, отметивший её «определённую успешность» и вклад Самохина в разработку военной тематики в киргизской литературе[41].

Ф. И. Самохин работал и в качестве переводчика. С киргизского на русский он перевёл статьи Касымалы Баялинова «Незабываемое» и Джоомарта Боконбаева «Великий писатель пролетариата», рассказывающие о встрече киргизских писателей с Максимом Горьким в дни работы Первого Всесоюзного съезда писателей СССР — его переведённые статьи были включены Асанбеком Стамовым в сборник «Думы о Горьком» (1968) от издательства «Кыргызстан». Совместно с А. Токсобаевым сделал подстрочный перевод книги Кубанычбека Маликова «Голос со скалы», который был сдан в архив Союза писателей Киргизии[42]. Ф. Самохин также принимал участие в переводе и издании сборника произведений киргизских писателей-фронтовиков «Звени, комуз!» (1985)[15].

Критическое восприятие советского периода

Основное достоинство повестей и рассказов Ф. Самохина — правда жизни, о которой он умеет сказать взволнованно и убедительно, заставляя сразу поверить в неё своих читателей.

Александр Иванов в предисловии к сборнику произведений Самохина «Избранное» (1978) отмечал способность писателя создавать характеры персонажей посредством внешних обстоятельств, где их на первый взгляд противоречивые поступки оправдываются по ходу сюжета: «Герои Фёдора Самохина не застрахованы от ошибок, но мы знаем, что на них можно положиться, они не подведут». Отдельное внимание А. И. Иванов уделил «тонкому и ненавязчивому» изображению писателем советского общества в военные годы; сам сборник автор предисловия назвал «очередной из вершин писателя»[43].

Продолжил характеристику персонажей книг писателя и кандидат филологических наук А. В. Жирков, отметивший, что основной творческой установкой Самохина было создание «правдивого, эстетически убедительного образа героя нашего времени», наделение его интернационализмом и «любви к своей стране»»[44].

В энциклопедии от Академии наук Киргизской ССР «Фрунзе» Абдыганы Эркебаев отнёс Ф. И. Самохина к русским писателям, сыгравших «заметную роль в литературной жизни республики и её столицы»[45]. Литературовед Владислав Владимиров в журнале «Простор» назвал его работы «творчески переосмысленным, конкретно-актуальным материалом, позволяющим увидеть художественное своеобразие республик Средней Азии»[46], а в «Дружбе народов» его причислили его к авторам «жизненно убедительных и волнующих» произведений[47]. В 1974 году в журнале «Литературный Кыргызстан» его произведения назвали вносящими «достойный вклад в развитие художественной культуры киргизского народа»[48], а председатель Союза писателей Кыргызстана Тендик Аскаров определил их к «неотъемлемой части литературного процесса в республике»[49].

Наследие в оценках современников. Память

По мнению филологов Г. Н Хлыпенко, Р. Д. Булатовой (Киргизско-Российский Славянский университет) и Ч. А. Джолбулаковой (Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова), Ф. И. Самохин был в числе создателей военной и деревенской прозы в Кыргызстане[29][27][50]. Георгий Хлыпенко также причислил его к писателям, создававших «художественный мир» русской литературы в Кыргызстане, ставший «составной частью духовного мира этнических славян республики»[51]. В своём диссертационном исследовании филолог Алмазбек Алымкулов относит Самохина к представителям реализма[52], а его произведения к образцам батального жанра в киргизской литературе, внёсшие «большой вклад» в это литературное направление. Вместе с тем А. Алымкулов отметил «многогранное, сложное и противоречивое» изображение Ф. Самохиным героизма персонажей, их схожесть в этом плане с образами, воссозданными Михаилом Шолоховым, Александром Беком, Василием Гроссманом, Константином Симоновым, Ильёй Эренбургом и другими[53][54].

Литературовед Папан Дуйшонбаев (Национальный исторический музей КР) считает его автором «календарной прозы», то есть произведений, в основном основывающиеся на политической и общественной повестке дня. Дуйшонбаев считает, что творчество писателя содержит «типичные» образы рабочих, крестьян и интеллигенции, в основном подняты темы расселения народов, коллективизации, создания совхозов, индустриализации и освоении земли. Этим, по мнению литературоведа, писатель имел творческую схожесть с Саткыном Сасыкбаевым, Насирдином Байтемировым, Сагындыком Омурбаевым, Шабданбаем Абдрамановым и Анатолием Сальниковым[55]. Д. Т. Буржубаева, доцент кафедры теории и истории русской и зарубежной литературы Кыргызского национального университета отнесла Фёдора Самохина к «талантливым» представителям русской литературы Кыргызстана, которые стремились зафиксировать многогранность жизни[56].

В 2021 году в Национальной библиотеке Кыргызской Республики прошла выставка творчества писателя «Сказать людям правду!»[57].

Библиография

Отдельные издания

- Самохин Ф. Мальчик из Сталинграда: Повесть / Ил. В. М. Алексеева. — Сталинград: Сталинградское книжное издательство, 1954. — 82 с. — 15 000 экз.

- Самохин Ф. Чолпонбай / Под ред. С. М. Жажиева; Оформл. А. С. Осташёва. — Фрунзе: Киргизгосиздат, 1958. — 191 с. — 12 000 экз.

- Самохин Ф. Чолпонбай / Под ред. М. Даниловой; Оформл. М. З. Рудакова. — М.: Молодая гвардия, 1958. — 112 с. — 50 000 экз.

- Самохин Ф. Дом моего отца : Повесть / Под ред. А. Ф. Леднёва; Худож. В. Попов. — Фрунзе: Киргизгосиздат, 1963. — 179 с. — 24 000 экз.

- Самохин Ф. Герой из Таласа : Рассказы. — М.: Политиздат, 1966. — 46 с.

- Самохин Ф. Чуйские разливы : Повесть / Под ред. А. Ф. Леднёва; Худож. В. А. Максимов. — Фрунзе: Кыргызстан, 1968. — 188 с. — 24 000 экз.

- Самохин Ф. Родина, я вернусь! : Повесть / Под ред. Е. В. Бахарёвой. — Фрунзе: Кыргызстан, 1975. — 166 с. — 15 000 экз.

- Самохин Ф. Избранное / Под ред. [и с предисл.] А. И. Иванова. — Фрунзе: Кыргызстан, 1978. — 252 с. — 15 000 экз.

- Самохин Ф. Чолпонбай : [для ср. и ст. шк. возраста] / Под ред. П. Г. Леденёва, Н. М. Болдырева; Худож. А. Осташёв; Рецензент: Р. Г. Деева. — (2-е изд.). — Фрунзе: Мектеп, 1982. — 125 с. — 12 000 экз.

- Самохин Ф. Повести и рассказы / Под ред. Р. В. Горбачёвой; Худож. Г. Куценко; Рецензент: А. С. Кацев. — Фрунзе: Кыргызстан, 1988. — 200 с. — 12 000 экз. — ISBN 5-655-00113-6.

В составе сборников

- Самохин Ф., Алексеев П., Русскова Ф. Разведчица Клавдия Панчишкина // Комсомольцы и молодёжь в боях за Сталинград. — Сталинград: Сталинградское книжное издательство, 1951. — С. 89—112.

- Самохин Ф. Кровью сердца // Герои суровых лет. — Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1968. — 150 000 экз.

- Самохин Ф. Кровью сердца // Во имя Родины / Под ред. Л. Филатовой; Сост. Д. И. Ортенберг. — М.: Политиздат, 1968. — С. 213—229. — 100 000 экз.

- Самохин Ф. Кровью сердца // Молодые герои Великой Отечественной войны / Под ред. А. Ефимова; Сост. В. С. Быков. — М.: Молодая гвардия, 1970. — (Жизнь замечательных людей. Серия биографий). — 50 000 экз.

- Самохин Ф. Кровью сердца // Герои суровых лет. — (2-е изд.). — Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1975. — 100 000 экз.

- Самохин Ф. Кровью сердца // Во имя Родины / Под ред. Д. И. Жеребкиной; Сост. Д. И. Ортенберг. — (2-е изд.). — М.: Политиздат, 1982. — С. 151—161. — 200 000 экз.

- Самохин Ф. Три острова // С пером и автоматом. — Фрунзе: Мектеп, 1975. — 178 с. — 30 000 экз.

- Самохин Ф. Партизаны // Герои суровых лет / Сост. П. Леденев. — Фрунзе: Мектеп, 1984. — 128 с. — 12 000 экз.

- Самохин Ф. Чолпонбай (Отрывок из одноимённой повести) // Звени, комуз! [для ср. и ст. шк. возраста] / Под ред. Л. В. Павленко; Сост. Х. Я. Мустафаев; Авт. вступ. ст. Е. К. Озмитель. — Фрунзе: Мектеп, 1985. — С. 102—173. — 8000 экз.

- Самохин Ф. Таластык баатыр // Чолпонбай: Көз ирмемдеги өмүр : Даректүү баян (киргиз.) / Авт.-сост. Ч. Т. Субакожоева; Под ред. Т. Токтогазиева. — Бишкек: Из-Басма, 2007. — С. 192—219. — (Эрдикке таазим. Сериал). — ISBN 978-9967-24-452-8.

- Самохин Ф. Чолпонбай // Подвиг его бессмертен... : Сборник документов и материалов / Под ред. О. К. Ахмедова; Сост.: Т. Д. Доценко, Д. Э. Исакунова, Е. А. Романова; Центральный гос. архив КР. — Бишкек: Улуу тоолор, 2014. — С. 95—97. — 1000 экз. — ISBN 978-9967-13-968-8.

Журнальные публикации

- Самохин Ф. Мальчик из Сталинграда : Повесть // Киргизстан : альманах. — 1951. — Кн. 12. — С. 50—78.

- Самохин Ф. Где сливаются реки : Рассказ // Литературный Киргизстан : журнал. — 1956. — № 5. — С. 49—55.

- Самохин Ф. Эр жүрөгү (Повесттен үзүндү) (киргиз.) // Жаш ленинчи : журнал. — 1958. — Ном. 2. — Б. 4—6.

- Самохин Ф. Тоң таңы (Очерк. Тоң району, Карл Маркс колхозу) (киргиз.) // Жаш ленинчи : журнал. — 1960. — Ном. 7. — Б. 5—7.

- Самохин Ф. Дом моего отца : Повесть [напеч. с сокр.] // Литературный Киргизстан : журнал. — 1961. — № 1. — С. 30—61.

- Самохин Ф. Дом моего отца : Повесть [напеч. с сокр.] // Литературный Киргизстан : журнал. — 1961. — № 2. — С. 23—39.

- Самохин Ф. Таластык баатыр (киргиз.) // Ала-Тоо : журнал. — 1967. — Ном. 6. — Б. 118—138.

- Самохин Ф. Три острова : Рассказ // Литературный Киргизстан : журнал. — 1970. — № 2. — С. 68—77.

- Самохин Ф. Мальчик и волк : Рассказ // Литературный Киргизстан : журнал. — 1978. — № 6. — С. 42—50.

Награды

- Премия I степени литературного конкурса ЦК ЛКСМ и Союза писателей Киргизии за лучшее произведение для детей (1951)[24];

- Медаль «Партизану Отечественной войны»[58];

- Медаль «За оборону Сталинграда»[15];

- Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»[15];

- Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»[59];

- Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»[59];

- Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»[59];

- Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»[59];

- Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»[59];

- Три Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Киргизской ССР[59].

Примечания

- Комментарии

- ↑ В 1930-е годы хутор, расположенный на высоком берегу Дона, был включён в состав расположенной смежно с ним станицы Нижне-Чирской, в 1953 году в связи с заполнением Цимлянского водохранилища основная часть станицы была перенесена на возвышенное место расположения бывшего хутора, станица в 1960 году была переименована в Нижний Чир и получила статус рабочего посёлка; в 2008 году посёлку был возвращён статус станицы.

- Источники

- 1 2 Самаганов, 1976, с. 471.

- 1 2 3 Сальников, 1988, с. 4.

- 1 2 3 Кыргызстан маданияты, 1968, с. 4.

- 1 2 3 Кандауров, 1983, с. 97—98.

- ↑ Кандауров, 1983, с. 76.

- ↑ Орузбаева, 1982, с. 374.

- ↑ Кандауров, 1983, с. 100—102.

- ↑ Кандауров, 1983, с. 111.

- ↑ Тихомиров В. Диверсанты из сельской школы. Life.ru (20 июля 2016). Дата обращения: 29 января 2021. Архивировано 18 сентября 2020 года.

- ↑ Кандауров, 1983, с. 119—120.

- ↑ Кандауров, 1983, с. 139.

- ↑ Кандауров, 1986, с. 24.

- ↑ Кандауров И. М. Иначе они не могли // Молодая гвардия : журнал / Под ред. А. Иванов; Редколлегия: В. Ганичев, В. Горбачёв, Н. Думбадзе и др. — 1982. — С. 139—161. — ISSN 0131-2251.

- ↑ Самаганов, 1969, с. 386.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ботояров, 1989, с. 441.

- 1 2 3 Радио «Азаттык», 2020.

- ↑ Соронкулов, 2005, с. 172.

- 1 2 Имшенецкий, 1968.

- ↑ Ф. И. Самохину — 60 лет // Литературная газета. — 1978. — 8 марта (№ 10).

- 1 2 3 4 5 Самохин Фёдор Иванович, 1918 г. р., прозаик // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 40. Ед. хр. 217.

- ↑ Джусуев С. Ради мира на Земле // Советская Киргизия : газета. — 1982. — 9 мая. — С. 3.

- ↑ Самохин Ф. Мальчик из Сталинграда : Повесть // Киргизстан : альманах. — 1951. — С. 50—78.

- ↑ Итоги литературного конкурса // Советская Киргизия : газета. — 1950. — 19 декабря (№ 250 [6705]). — С. 2.

- 1 2 Конкурс на лучшее произведение для детей // Известия Советов депутатов трудящихся СССР : газета. — 1951. — 9 января (№ 6 [10464]). — С. 3.

- ↑ Голубев М. Неправильное отношение к молодым авторам // Советская Киргизия : газета. — 1952. — 4 июля (№ 131 [7142]).

- ↑ Самаганов, 1969, с. 387.

- 1 2 Хлыпенко, 2004, с. 43.

- 1 2 3 Алымкулов, 2014, с. 14.

- 1 2 Джолбулакова, 2018, с. 61.

- ↑ Керимбаев С. К. Советский Киргизстан в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. / Отв. ред. Куманёв Г. А.; Рецензент: Бактыгулов Дж. С. — Фрунзе: Илим, 1980. — С. 236. Архивировано 10 февраля 2023 года.

- ↑ Керимбаев С. К. Советский Киргизстан в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. / Отв. ред. Куманёв Г. А.; Рецензент: Бактыгулов Дж. С. — 2-е изд., испр. и доп. — Фрунзе: Илим, 1985. — С. 244.

- ↑ Деев В. И. История в образах : Отражение в кирг. худож. лит. истории Киргизии периода Великой Отечественной войны. — Фрунзе: Кыргызстан, 1981. — 174 с.

- ↑ Садыков А. Кыргыз залкарлары (киргиз.) / Редколлегия: А. Мусаев, А. Акматалиев, С. Байгазиев и др. — Бишкек: Бийиктик, 2008. — Т. IV. — С. 134. — ISBN 978-9967-13-451-5.

- ↑ Аскаров Т. Повесть о герое (О повести «Чолпонбай» Самохина Ф. И.) // Комсомолец Киргизии : газета. — 1958. — 14 ноября.

- ↑ Иванов Н. Повесть о бессмертном подвиге Чолпонбая // Коммунист : журнал. — 1958. — 1 октября (№ 10). — С. 59—63.

- ↑ Рогов А. Плод ремесленничества // Советская Киргизия : газета. — 1960.

- ↑ Лощилина О. Литература оттепели. www.krugosvet.ru. Энциклопедия Кругосвет. Дата обращения: 31 мая 2025.

- ↑ Цейтлин Е. Агроном Приходько и другие (О повести Ф. Самохина «Чуйские разливы)» // Литературный Киргизстан : журнал. — 1968. — С. 117—119.

- ↑ Шамурзина Р. Соизмерять характеры с эпохой // Литературный Киргизстан : журнал. — 1974. — № 5. — С. 118.

- ↑ Литературный Киргизстан (Выпуски 4–6) : журнал / Под ред. Жиркова А.; Редколлегия: Айтматов Ч. Т., Ишемкулов Т., Салиев А. и др. — 1974. — С. 118.

- ↑ Аскаров Т. Восхождение к зрелости : литературно-критические статьи / Под ред. В. Я. Вакуленко; Рецензент А. В. Жирков. — Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1976. — С. 56. — 2500 экз.

- ↑ Орехов А. Главная должность на земле. Обзор произведений киргизских писателей о рабочем классе // Литературный Киргизстан : журнал. — 1972. — № 1. — С. 111.

- ↑ Самохин Ф. От вершины к вершине // Избранное / Под ред. [и с предисл.] А. И. Иванова. — Фрунзе: Кыргызстан, 1978. — 252 с. — 15 000 экз.

- ↑ Жирков А. В. Крылья творчества — единство и многообразие: Книга о русско-кирг. литературных взаимосвязях. — Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1982. — С. 87. — 208 с. — 1500 экз.

- ↑ Эркебаев, 1984, с. 44—45.

- ↑ Владимиров В. В. Восток — «регион» литературный // Простор : журнал. — 1972. — С. 86.

- ↑ Аскаров Т. Время поисков, творчества, свершений // Дружба народов : журнал. — 1981. — № 4. — С. 11.

- ↑ Литературный Киргизстан : журнал / Под ред. Жиркова А., Редколлегия: Айтматов Ч. Т. и др. — Фрунзе: Ала-Тоо, 1974. — С. 22.

- ↑ Аскаров Т. А. Эстетическое постижение мира : избранные статьи, исследования. — Фрунзе: Кыргызстан, 1982. — С. 286.

- ↑ Джолбулакова, 2021, с. 23,.

- ↑ Хлыпенко Г. Н. Славянский мир в журнале «Литературный Кыргызстан» // Литературный Кыргызстан : журнал / Гл. ред. Иванов А. И. — Бишкек, 2009. — № 1. — С. 137. Архивировано 13 января 2021 года.

- ↑ Алымкулов, 2014, с. 22.

- ↑ Алымкулов, 2014, с. 5.

- ↑ Алиева Х. Н., Алымкулов А. А. Зарождение и эволюция кыргызского военного романа // Селиверстовские педагогические чтения. Русский язык и литература в школах юга Кыргызстана / Гл. ред. Г. А. Мадмарова Г.А; Рецензент: Г. Ж. Болотакунова. — Ош: ОшГУ, 2023. — С. 160. — ISBN 9967-03-203-0.

- ↑ Дүйшөнбаев П. «Манас» эпосундагы адеп-ахлактык, этикалык талаптардын учурдагы мааниси (Жедигер Саалайдын «Манас» дух жыйнагынын негизинде) (киргиз.) // Эпос : журнал. — 2022. — Ном. 9 [1]. — Б. 14. — ISSN 1694-8564. — doi:10.57164/16948564_2022__9_32.

- ↑ Буржубаева Д. Т. Прошлое и настоящее русской литературы Кыргызстана // Русское слово в Кыргызстане : журнал. — 2023. — № 1 [43]. — С. 59—60. — ISSN 1694-6820. Архивировано 8 ноября 2023 года.

- ↑ В Нацбиблиотеке представлена выставка советского писателя Федора Самохина. АКИpress (13 февраля 2021). Дата обращения: 13 февраля 2021. Архивировано 21 апреля 2021 года.

- ↑ Ясковец, 2006, с. 193.

- 1 2 3 4 5 6 Ботояров, 1989, с. 442.

Литература

- Алымкулов А. Национальные особенности героического в русской и кыргызской военной прозе: Автореф. диссертации... кандидата филологических наук / Науч. рук. О. Ибраимов. — Бишкек: КНУ им. Ж. Баласагына, 2014. — 24 с. Архивировано 18 августа 2024 года.

- Ботояров К. Писатели Советского Киргизстана: Биобиблиографический справочник / Авт.-сост. К. Ботояров, Р. Момунбаева; Редкол.: Б. Рыспаев (гл. ред.) и др. — Фрунзе: Адабият, 1989. — 651, [1] с. — 12 000 экз. — ISBN 5-660-00084-3.

- Деев В. И. История в образах : Отражение в кирг. худож. лит. истории Киргизии периода Великой Отечественной войны. — Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1981. — 174 с.

- Джолбулакова Ч. А. Становление и развитие русской прозы Кыргызстана: историографический дискурс // Вестник КРСУ : журнал. — 2018. — Т. 18, № 5. — С. 57–62. — ISSN 1694-500X.

- Джолбулакова Ч. А. Особенности современной русской прозы Кыргызстана: Диссертация... кандидата филологических наук / Науч. рук. К. Абакиров. — Бишкек: КНУ им. Ж. Баласагына, 2021. — 158 с.

- Имшенецкий Н. И. Писатель и время (К 50-летию Фёдора Самохина) // Комсомолец Киргизии : газета. — 1968. — С. 4.

- Кандауров И. М. Стойкость / Под ред. Б. М. Цветкова; Общ-я редколлегия: Е. В. Алмазова и др.; Рецензенты: П. А. Дубицкая, В. Н. Дроботов. — Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1983. — 416 с. — (Подвиг Сталинграда бессмертен). — 50 000 экз.

- Кандауров И. Иначе они не могли / Под ред. С. И. Дворядкиной. — М.: ДОСААФ, 1986. — 203, [2] с. — 100 000 экз.

- Киргизская Советская Социалистическая Республика: Энциклопедия / Гл. ред. Б. О. Орузбаева. — Фрунзе: Главная редакция Киргизской советской энциклопедии, 1982. — 488 с.

- Он с широкого Дона (К 50-летию писателя Фёдора Самохина) (киргиз.) // Кыргызстан маданияты : газета. — 1968. — 7 -февраль (бирдин айы). — Б. 4.

- Федор Самохин. Вклад в сокровищницу многонациональной литературы. Радио «Азаттык» (18 июля 2020). Дата обращения: 9 августа 2020. Архивировано 9 августа 2020 года.

- Сальников А. А. Сказать людям правду! (К 70-летию прозаика Ф. Самохина) // Советская Киргизия : газета. — 1988. — 11 февраля (№ 35 [17810]). — С. 4.

- Самаганов Дж. Писатели Советского Киргизстана: Биобиблиографический справочник / Под ред. Жиркова А. В. — Фрунзе: Кыргызстан, 1969. — С. 386. — 644 с. — 24 000 экз.

- Русскоязычная журналистика в Кыргызстане и в Центральной Азии. Перспективы развития: Международ. научно-практ. конф / Под ред. Г. У. Соронкулова. — Бишкек: КРСУ, 2005. — 308 с. — ISBN 9967-05-155-8.

- Хлыпенко Г., Булатова Р. Контекст киргизской и русской литературы в Кыргызстане. — Бишкек: КРСУ, 2004. — 204 с. — ISBN 5-8355-1350-X.

- Эркебаев А. Литературная жизнь // Фрунзе: Энциклопедия / Гл. ред. Б. О. Орузбаева; Редколлегия: Т. Абдылдаев и др.; Ред. совет Р. Абдымомунов и др. — Фрунзе: Главная редакция Киргизской советской энциклопедии, 1984. — 287 с.

- Ясковец Г. А. Люди из легенды: О героических подвигах комсомольцев и молодёжи Сталинграда. — Волгоград: Принт, 2006. — 335 с. — ISBN 5-94424-062-8.

- Самаганов Ж. Советтик Кыргызстан жазуучулары: Биобиблиографиялык справочник (киргиз.) / Под ред. Ж. Алыкулова, Ж. Жапиева. — 2-е издание. — Фрунзе: Кыргызстан, 1976. — С. 471. — (Китепкана сериясы). — 4000 экз.