Флекс (живопись)

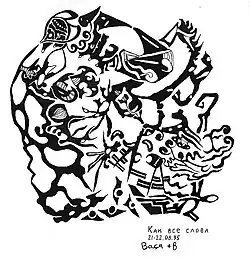

Флекс — школа нефигуративной графики и связанная с ней субкультура, возникшие в Москве в середине 1970-х. Произведения, созданные в рамках этого направления — флексы — представляют собой беспредметные композиции, состоящие из пятен (реже — линий) сложной, иногда изысканной формы, расположенных на белом фоне и графически взаимодействующих с фоном и друг с другом.

Характерные особенности

Канонический флекс:

- Беспредметен. Ни один элемент рисунка не должен отсылать к физическим предметам или конвенциональным знакам.

- Монохромен. Цвета и оттенки не приветствуются, при этом большое значение придается тщательности штриховки.

- Сложен. Культивируется сложность как отдельных элементов, так и отношений между ними.

- Импровизационен. Флексы не рисуются по предварительному замыслу, а появляются как результат непрерывного «диалога» художника с уже нарисованными элементами композиции.

- Семиотичен. Все элементы рисунка понимаются как обладающие собственным смыслом и составляющие некий «текст», который не может быть вербализован, но может быть «прочитан»[1].

Последний пункт иногда становится предметом дискуссий внутри флекс-сообщества.

Техника и творческий процесс

Классический флекс рисуется шариковой либо гелевой ручкой на бумаге. Первоначально это было связано с доступностью материалов, однако впоследствии такая техника была осмыслена как принципиально важная: медленный, кропотливый процесс штриховки пятен способствует медитативному состоянию и сосредоточенности. Медитация в данном случае понимается не как путь к просветлению, а как способ развития визуального мышления, способности «мыслить формами», а также как путь расширения сознания через преодоление рутинности и автоматизма в создании форм.

Отдельной, но важной формой рисования флекса является т.н. диафлексия — коллективное создание графических работ. В этом случае элементы флекса рисовались двумя (иногда больше) авторами по очереди. Это понималось одновременно как форма невербального общения и психологическая практика.[1]

Истоки и родственные явления

Из более ранних явлений флекс может быть соотнесен прежде всего с грифонажем, а также с практикой автоматического рисунка (и отчасти автоматического письма) у ранних сюрреалистов, однако заметно отличается от них обоих.

В отличие от грифонажа, представляющего собой машинальное (и часто фигуративное) рисование, происходящее на периферии внимания, без намерения автора выразить что-либо, флекс — это не фоновая активность, а осознанная игра формами, требующая концентрации и постоянного внимания. По словам критика Олега Рогова, «Оставаясь в границах более-менее абстрактных форм, вроде тех рисунков, которые непроизвольно выводит школьник, вернее, его рука, во время скучного урока, флекс своего рода способ трактовки действительности, демократичный и эзотерический одновременно»[2]. Что касается автоматизма сюрреалистов, то у них он был призван дать голос бессознательному, освобождённому от логики, намерения и структуры; флекс, напротив, предполагает сосредоточенность и акцент на визуальном мышлении.

Очевидны также визуальные и теоретические параллели с абстракционистами, прежде всего с Василием Кандинским, который называл формы «абстрактными существами», и сетовал, что «в наши дни художник не может обойтись одними чисто абстрактными формами»[3].

Тем не менее, сравнивая флекс с абстрактным экспрессионизмом и сюрреалистами, критик Н. Кольцова отмечает, что несмотря на «генетическое» сходство, «флекс развивался вполне автономно, опираясь скорее не на анализ художественного наследия, а на наблюдение и интуицию»[4].

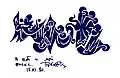

Сами флексисты в качестве источников своего творчества также называют каллиграфию и традиционный орнамент, освобожденный от предметности и симметрии.

Из синхронных явлений искусствовед Инна Некрасова сближает флекс с такими направлениями в изобразительном искусстве, как иератизм, минимализм, метафизическая живопись, указывая в качестве их общей черты «опору на медитативность и интуицию». По ее мнению, они, «несмотря на стремление их представителей к размежеванию, имеют общую символистскую основу»[5]. В свою очередь, критик Юрий Проскуряков соотносит флекс с визуальной поэзией и «абстрактными неоиероглифами», призывая, впрочем, различать эти явления, поскольку флекс — это не «текст», а «искусство»[6].

Из явлений, возникших позже, чем флекс, но отчасти родственных ему, наиболее заметным являются на татуировки в стиле tribal, разработанном американским татуировщиком Лео Сулуэта в середине 1980-х и получивших широкое распространение в 1990-е. Будучи основанными на аутентичных этнических татуировках, чей символизм был стерт, они тем самым приближены к флексу не только визуально, но и своей преимущественной беспредметностью. Их графический язык, однако, существенно более прост и однообразен.

Также необходимо упомянуть ряд современных практик, восходящих к грифонажу и также отчасти родственных флексу, но ставящих перед собой не столько эстетические, сколько психотерапевтические задачи. Это, во-первых, зентангл, авторская терапевтическая методика, созданная в 2004 г. и подразумевающая рисование простых регулярных узоров ради достижения медитативного расслабления. Во-вторых, это современный дудлинг — по сути, тот же грифонаж, но вошедший в моду в 2010-х благодаря вниманию ученых[7], практикуемый более целенаправленно и даже отчасти коммерциализированный[8]. В-третьих, это нейрографика — еще один арт-терапевтический метод, основанный на частично бессознательном рисовании. Он был разработан в 2014 г. и направлен на гармонизацию психики.

Все эти практики, подобно флексу, в какой-то степени ориентированы на медитативность, а иногда и на работу с психикой. Однако, несмотря на то, что об экспериментах с использованием флекса в психологической работе сообщалось еще в 2000 г.[4], нет никаких данных о том, что он оказал на них какое-либо влияние.

В качестве родственного явления также можно упомянуть традицию асемического письма или абстрактной каллиграфии, где форма знака также становится самодостаточным выразительным средством. Эта близость нашла свое отражение в визуально-поэтических работах («лингвогобеленах») поэта Вилли Мельникова, где флексистские визуальные элементы совмещены с существующими и выдуманными письменными знаками[9][10].

История

.jpg)

История флекса как субкультуры охватывает период с 1975 г. по примерно 2000 г. Основателем и основным теоретиком флекса является Владимир Котов (сын поэта В. П. Котова), начавший разрабатывать это направление весной 1975 года. Официальной датой рождения флекса считается 11 апреля[11]. Позднее к нему присоединились Михаил Устинов (aka Чарвакари), Михаил Смекалкин (aka А. Я. Сергеев) и Андрей Виноградов (aka Аргунов) и др. Сергеев считается второй ключевой фигурой флекса, наряду с Котовым, и всегда был его основным оппонентом.

Основной формой распространения флекса были т. н. флекс-сборники. Графические работы вклеивались в рукописные тетради (чаще всего «общие тетради» формата А4 объёмом 80 листов), наряду со стихами, абсурдистской прозой, художественной критикой и философскими дискуссиями. В этом виде сборники ходили по рукам, вовлекая тем самым новых участников (флексистов).

Расцвет движения пришелся на конец 1970-х — начало 1980-х. В период с 1975 по 1985 г. было создано около 30 рукописных сборников[12] (точный подсчет невозможен из-за «ветвления» групп флексистов). Именно тогда была в целом разработана теория флекса, а изобразительный язык достиг наибольшего совершенства.

Первые попытки «тиражных» публикаций относятся к 1981-1982 гг., когда В. Котов подготовил ряд обложек для рок-журнала «Зеркало»[13] (не были опубликованы из-за проблем с КГБ[14]).

Во второй половине 1980-х традиция рукописных сборников ненадолго прервалась, отчасти в связи с перестройкой. Некоторые флексисты начали публиковаться в самиздате, как с графикой, так и с разнообразными текстами (журналы Параграф, След и др.). Также прошли две выставки.

В 1990-х традиция флекс-сборников возобновилась уже несколькими группами, в основном школьниками и студентами, иногда при участии Котова и Сергеева. Точное число сборников этого периода также неизвестно. В этот же период прошло несколько новых выставок, преимущественно в Москве. В начале 2000-х традиция рукописных сборников, как и прочие коллективные активности, насколько известно, сошла на нет.

Выставки

Первая выставка прошла в 1985 году в Москве на квартире у Александра Морозова.

Вторая — в ноябре 1986 г. в Москве в домашней галерее художника Дмитрия Врубеля «Кварт-Арт».

Третья — осенью 1994 г. в Москве, в галерее «Движение F»[15].

Четвертая — в том же году в Саратове, в рамках офф-программы рок-фестиваля Индюшата[16].

Пятая — в ноябре 1998 г. в клубе «Факел» на Плющихе в Москве при поддержке студенческой газеты «Латинский квартал». Проходила в формате фестиваля, включавшего выступления музыкальных коллективов («Киркинчо» (фолк), «Е-69» (фри-джаз), «Лисичкин хлеб» (панк) и др.) и перформансы (с участием Светы Литвак, Николая Байтова и Сергея Летова и др.)[17].

Шестая — 9-19 февраля 2000 г. в клубе им. Джерри Рубина[18].

Участники

Первые флексисты: Владимир Котов, Михаил Устинов, Михаил Смекалкин (А. Я. Сергеев), Андрей Виноградов (Аргунов), Сергей Пестов, Владимир Бельский.

Некоторые другие фигуры, в разное время причастные движению: Александр Морозов, Женя Кац, Дмитрий Чёрный, Алексей Касьян, Галина Зеленина, Николай Винник, Филипп Минлос, Эврика Джанглл, Юрий Ландер.

Галерея

В. Котов. "Медленно, но верно" (1980)

В. Котов. "Медленно, но верно" (1980) Н. Винник. "Розовое утро на Ямайке" (1993)

Н. Винник. "Розовое утро на Ямайке" (1993) В. Котов. "А вот и мой флекс" (1980)

В. Котов. "А вот и мой флекс" (1980) Флекс-графика на обложке журнала "Тональ" (1995)

Флекс-графика на обложке журнала "Тональ" (1995).jpg) Флекс-графика на обложке рок-журнала "Зеркало", эскиз (1981)

Флекс-графика на обложке рок-журнала "Зеркало", эскиз (1981)

См. также

Примечания

- 1 2 Мальский, Игорь. Медитируют ли короеды? журнал «Санкт-Петербургский университет». 1995. 4 ноября. №7 (3400). С. 15–18.

- ↑ Рогов О. Тональ. Культура иррационального // Волга. — 1996. — № 7. — С. 175.

- ↑ Кандинский, Василий. О духовном в искусстве. — Нью-Йорк: МЛС, 1967. — С. 71. — 160 с.

- 1 2 Кольцова, Н. Линии, ветвящиеся и круглящиеся // Искусство : приложение к газете "Первое сентября" : журнал. — 2000. — № 16. — С. 16.

- ↑ Некрасова И. М. Поэтика тишины в отечественной музыке 70–90-х гг. XX века : диссертация ... кандидата искусствоведения. — М., 2005. — С. 37. — 174 с.

- ↑ Проскуряков Ю. Г. Комментарий на полях беседы о комментарии // Текст и комментарий : круглый стол к 75-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова : сборник статей. — М.: Наука, 2006. — С. 349. — ISBN 5-02-034408-7.

- ↑ Why do we doodle? (англ.). BBC.

- ↑ Betsy Morais. The Future of Doodling (англ.). The New Yorker (19 октября 2015).

- ↑ Вилли Мельников. Лингвогобелены: графика с использованием текстов на различных языках. Воздушный Замок. Дата обращения: 14 июня 2025.

- ↑ Вилли Мельников. Лингвогобелены Вилли Мельникова // Футурум АРТ. — 2004. — № 5.

- ↑ Документов, Анатолий. Флекс: молчание вслух // Цвет Яблока : газета. — 2000. — Май (№ 9). — С. 8.

- ↑ Документов, Анатолий. Флекс: почерк как способ общения // Алфавит : еженедельник. — 1999. — Июнь (№ 24). — С. 30.

- ↑ Золотое подполье : Полная иллюстрированная энциклопедия рок-самиздата, 1967-1994 : История, антология, библиография / [Авт. и сост. А. Кушнир]. — Н. Новгород: ДЕКОМ, 1994. — С. 354. — 366 с.

- ↑ Михаил Лузин. Тексты на фотоплёнке: история рок-самиздата. Ельцин Центр (14 июля 2023).

- ↑ ФлекСтория. Часть 4: Флекс-движение за пределами 91-й школы, первые выставки. ФлекСайт (2000-2001).

- ↑ Пресс-служба фестиваля "Индюшата". "Индюками" побудут Пригов, АТХ и флексисты // Земское обозрение : еженедельник. — 1994. — 25 ноября (№ 5). — С. 6.

- ↑ ФлекСтория. Часть 5: Унылое средневековье и ренессанс Флекс-движения. ФлекСайт (2000-2001).

- ↑ ФлекСтория. Часть 6: Замедленное Флекс-движение накануне третьего поколения: от весны до весны. ФлекСайт (2000-2001).

Источники

- Котов, Владимир. Флекс как новый орнамент // Параграф: Свободный московский журнал. — 1988. — № 4. — С. 80-93.

- Михайловская, Екатерина. Флекс, флекс, флекс: интервью с Владимиром Котовым // газета Панорама. — 1990. — № 9. — С. 8.

- Степенцев, Вячеслав. Мы думали, это фигня, а оказалось — живопись // Новая ежедневная газета. 1994. — 30 марта. — № 57 (131). — С. 5.

- Мальский, Игорь. Медитируют ли короеды? // Санкт-Петербургский университет. — 1995. — 4 ноября. — №7 (3400). — С. 15–18.

- Винник, Николай. Манифест флексистов // Тональ : журнал. — 1995. — № 1. — С. 63-64.

- Олард Диксон. Картинные шифрограммы // Символика чисел. — М.; Киев : Рефл-бук; Ваклер, 1996.

- Документов, Анатолий. Флекс: почерк как способ общения // Алфавит : еженедельник. — 1999. — Июнь (№ 24). — С. 30.

- Документов, Анатолий. Флекс: молчание вслух // Цвет Яблока : газета. — 2000. — Май (№ 9). — С. 8.

- Кольцова, Н. Линии, ветвящиеся и круглящиеся // Искусство : приложение к газете "Первое сентября" : журнал. — 2000. — № 16. — С. 16.

- Лаевская, Ксения. Искусство, вдохновленное клизмой // Утро.ру — 28 августа 2000. — Вып. 164(235).

- Флекс-клуб

- Сайт о флексе

- Введение во флекс