Зубов, Фёдор Евтихиевич

| Фёдор Зубов | |

|---|---|

| Имя при рождении | Фёдор Евтихиев сын Зубов |

| Дата рождения | не позднее 1646 или около 1615[1] |

| Место рождения | Соликамск |

| Дата смерти | 1689 |

| Место смерти | Москва |

| Страна | |

| Род деятельности | художник, иконописец |

| Жанр | иконопись, стенное письмо |

| Стиль | барокко |

| Покровители | цари Михаил Фёдорович и Алексей Михайлович |

Фёдор Евтихиевич Зубов (также — Фёдор Евтихиев сын Зубов Устюженец; Фёдор Евтихиев; Фёдор Усолец; упоминается с 1647 — ум. 3 ноября 1689) — русский иконописец XVII века.

Царский знаменщик — руководитель жалованных иконописцев Оружейной палаты Московского Кремля (после смерти Симона Ушакова). Работал над стенными росписями кремлёвских соборов, Малого Донского собора и собора Новоспасского монастыря, писал иконы для Новодевичьего монастыря в Москве, церкви Ильи Пророка в Ярославле, Антониево-Сийского монастыря[2].

Биография

Фёдор Зубов родился в Соликамске. Его отец был дьяконом местной церкви Стефана Пермского и происходил из зажиточной семьи солеваров и солеторговцев. Год рождения Фёдора неизвестен, предполагают, что он лежит в пределах 1610—1615. Впервые его имя упоминается в документах под 1647 годом. К этому времени он был уже сложившимся мастером[5]. Возможно, что первоначальное обучение он прошёл у строгановских монастырских иконописцев[6]. Брат Фёдора Осип также стал иконописцем[7].

Вероятно, с середины 1630-х годов Фёдор Зубов работает в Великом Устюге. В 1652—1662 он значится здесь в качестве «записного иконописца»[8]. В этот период он вызывался в Москву для «государевых иконописных дел», но возвращался в Устюг. В 1657 году участвует в возобновлении стенописи Архангельского собора в Московском Кремле[6].

В 1660 году художник работает в Ярославле для купцов братьев Вонифатия и Иоанникия Скрипиных, строителей и благотворителей Ильинского храма. Тогда местному воеводе Василию Унковскому поступил указ из Москвы прислать ко двору иконописца Фёдора Зубова. Вонифатий Скрипин ответил челобитной, в которой, ссылаясь на неоконченное после пожара восстановление Покровской церкви, просил оставить мастера для завершения работ. Ходатайство было удовлетворено, и Зубов остался в Ярославле. Согласно В. Г. Брюсовой, речь в документе шла о тёплом Покровском приделе церкви Ильи Пророка, а несколько сохранившихся икон из иконостаса Ильинского храма принадлежат кисти Зубова[9].

20 августа 1662 года Фёдор Евтихеев Зубов был «взят к государеву иконному делу». С этого времени он живёт в Москве и становится мастером Иконного цеха Оружейной палаты. С декабря он причислен к разряду «жалованных иконописцев», то есть к высшей категории, получающей регулярный оклад. С этого времени Фёдор Зубов участвует во всех видах работ, к которым привлекают царских мастеров. Он не только пишет множество новых икон, он реставрирует старые, иллюстрирует книги, поновляет стенопись, украшает прикладные предметы дворцового обихода[10].

Зубов быстро стал правой рукой лидера Иконного цеха — Симона Ушакова. Ему регулярно поручают организацию крупных работ с участием десятков иконописцев. Зубов руководил практически всей производственной деятельностью мастерской[12].

В июле 1668 года Зубов награждён тридцатью рублями и участком для строительства собственного двора в Зарядье[13].

Документы свидетельствуют о большом объеме работ, выполнявшихся Фёдором Зубовым совместно с другими иконописцами. Однако подписанных работ сохранилось очень немного. Это связывают с тем, что ему приходилось много работать коллективно, с разделением функций между несколькими мастерами. В этом случае подпись на произведении не ставилась. Фёдору Зубову редко доводилось исполнить икону с начала до конца. Он особенно часто выступал в качестве знаменщика, ведущего иконописца, создававшего общую композицию и подготовительный рисунок. Именно в этой роли он завоевал свой авторитет в Оружейной палате[14]. В настоящее время авторство Зубова установлено для девяти икон и шести листов из Сийского иконописного подлинника. Около 25 икон аттрибутировано Зубову с большей или меньшей уверенностью[15].

Фёдор Зубов был женат дважды. Два его сына от второго брака Алексей и Иван при жизни отца ещё не были обучены мастерству по малолетству. После его смерти им было назначено пособие, и они прошли обучение у других мастеров. В петровскую эпоху они стали известными гравёрами. Фёдор Зубов скончался 3 ноября 1689 года[16].

Особенности стиля

Стиль произведений Зубова домосковского периода близок к школам северо-востока России, стремившимся сохранить традиции иконописания вопреки проникавшим через столицу западно-европейским веяниям. При этом художник использовал отдельные элементы «фряжского» искусства в меру своего усмотрения. Так, в житийных иконах Зубов помещает крупную центральную фигуру в окружении мелких бытийных сцен в единое пространство вместо создания множества изолированных клейм. Это позволяло ему совместить принципы иконописания с элементами перспективы[18].

После поступления Зубова в Оружейную палату его стиль претерпел существенные перемены. Манера придворных иконописцев должна была соответствовать предпочтениям, принятым при дворе. В середине XVII века доминировал «живоподобный» стиль главы кремлёвских мастерских Симона Ушакова. Зубову пришлось отказаться от своей прежней архаичной манеры. Близость стиля иконописцев Оружейной палаты к принятым в её мастерских стандартам и совместная работа нескольких мастеров над многими произведениями затрудняет определение авторства неподписанных икон и приводит к разногласиям между специалистами при атрибуции[19].

Работы

Сохранившиеся произведения:

- Спас Нерукотворный. 1654. (СИХМ).

- Иоанн Предтеча. 1650-е. (РМЗ).

- Спас Смоленский, с припадающими Афанасием и Кириллом Александрийскими. 1667. (СИХМ).

- Андрей Первозванный. 1669. (ГМЗМК).

- Илья Пророк в пустыне. 1672. (ЯХМ).

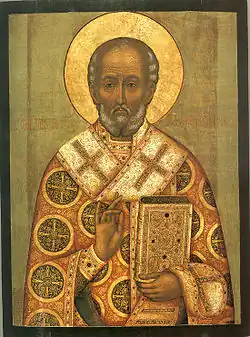

- Святитель Николай. 1672. (ГМЗК).

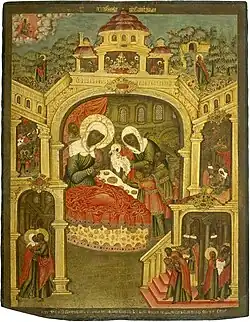

- Рождество Богородицы. 1688. (ЦМиАР).

- Богоматерь — Всех скорбящих радость, Воскресение — Сошествие во ад (две створки трёхстворчатого складня). 1688. (частное собрание в Москве).

Галерея

Иоанн Предтеча. 1650-е. Дерево, темпера. 32 × 26 см. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль». Из Антониево-Сийского монастыря[3].

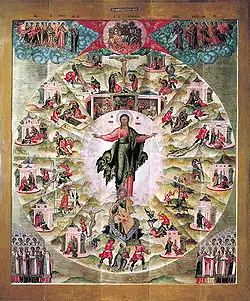

Иоанн Предтеча. 1650-е. Дерево, темпера. 32 × 26 см. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль». Из Антониево-Сийского монастыря[3]. Апостольская проповедь. 1660. Дерево, темпера. 174,5 × 146,5 см. Ярославский музей-заповедник. Из церкви Ильи Пророка, Ярославль[20].

Апостольская проповедь. 1660. Дерево, темпера. 174,5 × 146,5 см. Ярославский музей-заповедник. Из церкви Ильи Пророка, Ярославль[20]. Андрей Первозванный. 1669. Дерево, левкас, паволока, темпера. 155 × 74 см. Музеи Московского Кремля. Из Чудова монастыря[21].

Андрей Первозванный. 1669. Дерево, левкас, паволока, темпера. 155 × 74 см. Музеи Московского Кремля. Из Чудова монастыря[21]. Святитель Николай Чудотворец. 1677. Дерево, левкас, темпера. 106 × 79 см. Государственный музей-заповедник «Коломенское»[22].

Святитель Николай Чудотворец. 1677. Дерево, левкас, темпера. 106 × 79 см. Государственный музей-заповедник «Коломенское»[22].

Примечания

- ↑ Union List of Artist Names (англ.)

- ↑ Брюсова В. Г., 1985, с. 43—44, 50, 168.

- 1 2 Словарь русских иконописцев, 2009, с. 257.

- ↑ Спас Смоленский с припадающими святыми - Зубов Ф. ar.culture.ru. Дата обращения: 10 мая 2025.

- ↑ Брюсова В. Г., 1985, с. 7—8.

- 1 2 Словарь русских иконописцев, 2009, с. 250.

- ↑ Брюсова В. Г., 1985, с. 8.

- ↑ Брюсова В. Г., 1985, с. 10.

- ↑ Брюсова В. Г., 1985, с. 44—45.

- ↑ Брюсова В. Г., 1985, с. 91—93, 191.

- ↑ Коллекции. Древнерусское искусство. Ярославский художественный музей. Дата обращения: 10 мая 2025.

- ↑ Корнеева, 2005, с. 20.

- ↑ Ермакова М. Е. Зубовы. Православная Энциклопедия. Дата обращения: 8 мая 2025. Архивировано 14 августа 2024 года.

- ↑ Корнеева, 2005, с. 19—22.

- ↑ Словарь русских иконописцев, 2009, с. 257—259.

- ↑ Брюсова В. Г., 1985, с. 62, 168.

- ↑ Словарь русских иконописцев, 2009, с. 258.

- ↑ Брюсова В. Г., 1985, с. 171—172.

- ↑ Корнеева, 2005, с. 18—19.

- ↑ Апостольская проповедь - Зубов Ф. ar.culture.ru. Дата обращения: 10 мая 2025.

- ↑ Икона "Апостол Андрей Первозванный", в рост. Мастер: Федор Зубов. 1669. Музеи Московского Кремля. Дата обращения: 10 мая 2025. Архивировано 23 сентября 2021 года.

- ↑ Икона. "Святитель Николай Мирликийский" 1677 г. Зубов Ф. Музей-заповедник Коломенское.

Литература

- Брюсова В. Г. Фёдор Зубов. — М.: Изобразительное искусство, 1985. — 208 с. — 35 000 экз.

- Зубов Фёдор Евтихеев Устюженец // Словарь русских иконописцев XI—XVII веков / Редактор-составитель И. А. Кочетков. — М.: Индрик, 2009. — С. 250—259. — 1104, [120] с. — 800 экз. — ISBN 978-5-91674-032-5.

- Корнеева В. П. Федор Евтихиев Зубов и иконописная мастерская Оружейной палаты // Художественному музею Соликамска - 25 лет: материалы научно-практической конференции 2000 года. — Соликамск: РИО ГОУ ВПО СГПИ, 2005. — С. 14—22.

- Ермакова М. Е. Зубовы. Православная Энциклопедия. Дата обращения: 8 мая 2025.