Храм с крещальней «Атка»

| православный храм Храм с крещальней «Атка» | |

|---|---|

Храм с крещальней, акварель Струкова, 1867 г. | |

| Страна | Россия/Украина[1] |

| Инкерман | Инкерманский пещерный монастырь |

| Конфессия | православие |

| Епархия | митрополия Херсона |

| Состояние | пещерный храм |

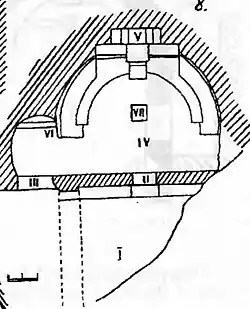

Храм с крещальней «Атка», также Храм с крещальней, Храм Атка — условное название средневековой пещерной церкви Инкерманского монастыря. Вырублена в известняке на высоте 25—30 м от основания Монастырской скалы, в её южной части, со стороны Гайтанской балки.

Посвящение церкви не установлено и в исторической науке закрепилось условное название «Храм с крещальней Атка»[2] с вариантами «Храм с крещальней»[3][4], «Храм Атки»[5]. Николай Репников[6] и Андрей Виноградов датируют возникновение храма XIII веком[3][7], Юрий Могаричёв — XIV веком[8][9].

Описание

Церковь частично разрушена старым обвалом скалы, в результате утрачена примерно половина помещения по диагонали. До настоящего времени сохранилась апсида и северная часть с баптистерием. Тем же обвалом уничтожены подходы (ступени в скале, или наклонные тропы) — исследователи XIX века уже застали её в таком виде. Об этом рассказал Бертье-Делагард в письме Латышеву:

До этой надписи я добирался, можно сказать, с опасностью для жизни, при помощи лестниц и верёвок…[10]

В храме была одна апсида, конха которой опиралась на три ниши вырубленные в скале. Вдоль восточной стены алтаря, пол которого был на 0,1 м выше остальной части помещения, высекли полукруглый двухступенчатый синтрон. С северной стороны, на том же уровне, примыкал жертвенник с нишей в стене. В полу имеется прямоугольное углубление 0,35 на 0,32 м для установки престола. По кромке алтаря стояла алтарная преграда (не сохранилась), которую Д. Струков считал сплошной[11], а В. Чепелев полагал, что её высота была 1 м[4].

Слева от жертвенника прорублен дверной проём размерами 1,6 на 0,6 м в боковое помещение неправильной в плане формы с баптистерием с вырубленными в скале колоннами. Ещё левее, в северной стене дверь вела в усыпальницу с высеченной в полу гробницей, над которой вырублены гнезда для деревянного перекрытия. На северо-восточной стене ниша, возле которой находится шестистрочная греческая надпись[8].

Фрески

Фресковые росписи, в настоящее время практически неразличимые, имелись в апсиде храма, в баптистерии и усыпальнице.[12]. В историографии конца XVIII—XIX в. их подробное описание отсутствует. Лишь Д. М. Струков оставил краткое упоминание: «В алтаре у стены престол со впадиною вверху; над престолом по стене надпись и остатки фресковых изображений святых в облачениях»[11]. А. Л. Бертье-Делагард по поводу фресок писап в 1886 году: «Издали ещё эта церковь узнается по остаткам живописи на своде, вблизи, однако ничего определённого нельзя разобрать и даже затрудняюсь назвать род краски: по-видимому, масляная по очень тонкому слою»[5]. По сведению В. Н. Чепелева (1927 год), росписи во второй половине 20-х гг. XX в. ещё были различимы в углублении апсиды и на своде синтрона с преобладанием буро-красных и серо-коричневых оттенков в колористическом решении. В центре росписи — фигуры из Деисуса. На скамье сохранялся геометрический орнамент в виде параллельных зигзагообразных линий красного и чёрного цветов. Роспись, по мнению В. Чепелева, аналогична росписям церкви Успения Эски-Кермена[4]. Н. И. Репников в 1937 году описывал состояние стенописи: «Храм был оштукатурен и расписан фресками. Фрагменты закоптевших и затянутых „ямчугой“… стенописей имеются у вырубной гробницы, крещальни и в алтаре. На боковой стене алтаря контуры фигур святителей в рост, по низу панель из параллельных зигзагообразных линий красного и чёрного цветов, образующих треугольники. Стиль фрагментов живописи, равно орнаментальная панель, идентична росписям Эски-Кермена XIII в.»[6].

Надпись

В северо-западной части храма, в вырубленном в северной стене аркосолии с двумя захоронениями, датируемом по архитектуре и литургическому устройству поздневизантийским временем, размещена надпись на византийском греческом языке[7].

ср.-греч. + Ἐκημήθ(η)σαν ὑ δοῦλη τοῦ θ(εο)ῦ Ἀβράμης υ(- - -), α´ θ(έσεως) κα̣[ὶ ὁ?] κόμης μηνὶ πρότο ἰς̣ ἡ-μ(έραν) η´ · κὲ Κο[σμ]ᾶς, α´ θ(έσεως) κα[ὶ] resp. κ(αὶ) ὁ κ[ό-] 5μης, μη̣νὶ [. ἰς], ἡ-μ(έραν) τ(ὴν) κθ (?)[3]

Копия надписи впервые была опубликована Д. М. Струковым в 1876 году[11]. В 1885 году А. Л. Бертье-Делагард также сделал копию, разместив рисунок в статье «Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма» и сообщив, что «…надпись… довольно хорошо сохранившаяся»[13] Копию надписи Александр Львович показал Юргевичу, который посчитал её, исходя из способа письма и безграмотности, довольно поздней (то есть, татрских времён). Смысл текста Юргевич истолковал так, что, якобы, она повествует о двух женщинах по фамилии Атку, похороненных в могиле в разное время. Критикуя такой вывод, Бертье-Делагард отмечал, что, во первых, могила явно одноместная, и что надпись ни видом камня, ни качеством работы не отличается от остального храма. На замечание об использовании в надписи масляной краски Бертье-Делагард предполагает, что это — подновление при позднейшей реставрации[14] Бертье-Делагард передал скопированную надпись Латышеву, который, проанализировав текст, предложил перевод с несколькими неясностями: «Упокоились рабы божия Аврамий сын (?) Атка комит месяца первого 19 дня…, и Косма Атка комит месяца Марта 6329 (?)». Наибольшие сомнения вызывала плохо читаемая первая буква, обозначающая год. По рассуждениям учёного, она могла быть истолкована и как «6», и как «7». Латышев считал невозможным читать её как «6» — тогда получался 821 год, что противоречило всему характеру письма, и тем более, в варианте семёрки выходил 1821 год, что, в общем, даже не рассматривалось[15].

В современном переводе Виноградова текст, с учётом лакун, выглядит так: «Почили рабы Божьи Авраамий, …, первого разряда и комит, 8 числа первого месяца; и Ко[см]а, первого разряда и к[о]мит, 29 числа …-го месяца» (слово « Атка» в данном переводе не фигурирует). По мнению Виноградова, Авраамий и Косма могли быть ктиторами храма. Учёный определяет церковь, как одну «из самых „развитых“ в поздневизантийском Горном Крыму»: обособленные жертвенник и крещальня более ни в одном пещерном храме пока не найдены. Также допускается существование небольшого монастыря с центром в данном храме. Учитывая сложность и большой объём строительства, предполагается, что Авраамий и Косма, занимавшие высокие должности комитов, возможно, были местными феодалами, либо могли принадлежать к высшему классу феодоритских чиновников. Палеографически Виноградов относит надпись к поздневизантийскому периоду, но, исходя из исторических реалий датирует её XIII веком. В надписях Таврики имя «Авраамий» больше не встречается[3], «Косма» упоминается в сугдейском синаксаре среди пометок XII—XV века[16]. В настоящее время нижняя часть надписи, то есть, больше половины текста, погибло[3].

История изучения

Считается, что первое описаие храма сделал Пётр Паллас в труде 1794 года «Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793—1794 годах», но, судя по упоминаемой учёным лестнице, ведущей на площадку крепости, это другое помещение[17]. Ту же пещеру, опираясь на труд Палласа, описал и Муравьёв-Апостол в книге «Путешествие по Тавриде в 1820 году»[18]. Описание Петра Кеппена 1837 года, фактически, повторяет текст Палласа[19]. Так же описание комплекса пещер «Анфилады» содержится в работе Захара Аркаса 1879 года, совпадающем в деталях с текстом Палласа[20].

Первое научное описание памятника оставил Д. М. Струков в труде 1876 года «Древние памятники христианства в Тавриде»[11], в 1886 году публикуется статья Бертье-Делагарда «Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма» (ЗООИД, том XIV)[21]. В 1927 году в сборнике «Труды этнографо-археологического музея 1 МГУ» выходит подробная статья о храме В. Н. Чепелева[4]. Детально храм обследовала Инкерманская экспедиция ГАИМК 1937 года под руководством Репникова[6]. В наше время памятник описывался в трудах Могаричёва 1993 года[22] и 1997 года[23] и Т. А. Бобровского и Е. Е. Чуевой «К вопросу о характере пещерных комплексов Инкерманской долины»[24].

Примечания

- ↑ Этот объект расположен на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей спорную территорию, и Украиной, в пределах признанных большинством государств — членов ООН границ которой спорная территория находится. Согласно федеративному устройству России, на спорной территории Крыма располагаются субъекты Российской Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Согласно административному делению Украины, на спорной территории Крыма располагаются регионы Украины — Автономная Республика Крым и город со специальным статусом Севастополь.

- ↑ Могаричёв, 1997, Могаричёвя, стр. 11.

- 1 2 3 4 5 Виноградов А. Ю.. V 151. Каламита.Надгробие Авраамия и Космы, XIII вв. Inscriptiones antiquae Orae Septentrionalis Ponti Euxini. Дата обращения: 24 декабря 2024. Архивировано 25 сентября 2020 года.

- 1 2 3 4 Чепелев, Владимир Николаевич. Пещерный храм в Инкермане // Труды этнографо-археологического музея 1 МГУ / А.И. Некрасов. — Издательство 1-го МГУ, 1927. — Т. 1. — 64 с.

- 1 2 Бертье-Делагард, 1886, Остатки древних сооружений, стр. 218.

- 1 2 3 Н. И. Репников. Инкерман // Материалы к археологической карте юго-западного нагорья Крыма 1939-40. — Рукопись, 1939. — С. 38. — 387 с.

- 1 2 Виноградов А. Ю., Гайдуков, Никита Евгеньевич, Михаил Желтов. Пещерные храмы Таврики: к проблеме типологии и хронологии // Российская археология : журнал. — 2005. — Вып. 1. — С. 72—80. — ISSN 0869-6063.

- 1 2 Могаричёв, 1997, Могаричёвя, стр. 13.

- ↑ Юрий Миронович Могаричёв. Основные этапы развития скальной архитектуры Юго-Западного Крыма Юго-Западного Крыма // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии : журнал. — 1996. — Вып. V. — С. 131. — ISSN 2413-189X.

- ↑ Латышев В. В. Заметки к христианским надписям из Крыма (По сообщениям А. Л. Бертье-Делагарда) // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. — Одесса: Типография Алексомати, 1897. — Т. 20. — С. 151. — 300 с.

- 1 2 3 4 Д. М. Струков. Древние памятники христианства в Тавриде. — Москва: Университетская типография (М. Катков), 1876. — С. 26—28. — 57 с.

- ↑ Юрий Миронович Могаричев, Алена Сергеевна Ергина. Утраченные фресковые росписи пещерных церквей Инкермана ("храм с крещальней", "церковь География", монастырь св. Софии) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История… : Журнал. — 2021. — Т. 26, № 6. — С. 31—51. — ISSN 1998-9938. — doi:10.15688/jvolsu4.2021.6.3.

- ↑ Бертье-Делагард, 1886, Остатки древних сооружений, стр. 220—221.

- ↑ Бертье-Делагард, 1886, Остатки древних сооружений, стр. 220.

- ↑ Латышев В. В. Сборник греческих надписей христианских времён из южной России = Сборник греческихъ надписей христіанскихъ временъ изъ южной Россіи. — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук, 1896. — С. 40—42. — 143 с.

- ↑ архиепископ Антонин. Заметки XII-XV века, относящиеся к Крымскому г. Сугдее (Судаку), приписанные на греческом Синаксаре // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. — Одесса: Городская типография. — Т. V. — С. 595—628. — 1010 с.

- ↑ Пётр Симон Паллас. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793—1794 годах = Bemerkungen auf einer Reise in die sudlichen Statthalterschaften des russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794 / Борис Венедиктович Левшин. — Российская Академия наук. — Москва: Наука, 1999. — С. 51. — 244 с. — (Научное наследство). — 500 экз. — ISBN 5-02-002440-6.

- ↑ Муравьев-Апостол, Иван Матвеевич. Путешествие по Тавриде в 1820 году. — Санкт-Петербург: Типография состоящая при особенной канцелярии Министерства внутренних дел, 1823. — С. 96—97. — 337 с.

- ↑ Пётр Кеппен. Список укреплениям и пр. // О древностях южнаго берега Крыма и гор Таврических. — СПб.: Императорская академия наук, 1837. — С. 240. — 417 с.

- ↑ З. А. Аркас. Описание Ираклийского полуострова и древностей его : история Херсониса. — Николаев: типография М. В. Рюмина, 1879. — С. 25. — 29 с.

- ↑ Бертье-Делагард, 1886, Остатки древних сооружений, стр. 218—220.

- ↑ Ю. М. Могаричёв. К дискуссии о скальной архитектуре Крыма // История и археология юго-западного Крыма / Ю. М. Могаричёв. — Симферополь: Таврия, 1993. — С. 213—224. — 402 с. — (сборник научных трудов). — 700 экз. — ISBN 5-7780-0670-5.

- ↑ Могаричёв, 1997, Могаричёвя, стр. 11—13.

- ↑ Бобровский, Чуева, 2005, К вопросу, стр. 12—24.

Литература

- Ю. М. Могаричёв. Монастырь на южном и западном обрывах Монастырской скалы // Пещерные церкви Таврики / А. И. Романчук. — Симферополь: Таврия, 1997. — С. 11—13. — 384 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7780-0790-6.

- А. Л. Бертье-Делагард. Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. — Одесса: Типография Алексомати, 1886. — Т. XIV. — С. 218—220. — 815 с.

- Бобровский Т. А., Чуева Е. Е. К вопросу о характере пещерных комплексов Инкерманской долины // Сугдейский сборник : Сборник научных статей. — 2005. — Вып. II. — С. 12—24. — ISSN 2949-2076.