Церковь Климента (Инкерман)

| Храм Климента | |

|---|---|

Вид снаружи | |

| Страна | Россия/Украина[1] |

| Местоположение | Инкерман |

| Конфессия | православие |

| Епархия | РПЦ МП, Готская епархия |

| Строительство | XV век |

| Состояние | действующий |

| Сайт | kliment-monastery.ru |

Храм Кли́мента (храм во имя священномученика Климента Римского[2][3]; ранее базилика святого Георгия) — пещерная церковь в Инкермане, действующий главный храм Инкерманского монастыря.

Первоначально базилика носила имя святого Георгия — по свидетельству дьяка Иакова Лызлова, посетившего Инкерман в марте 1634 года «…а называют де тое церковь святым Юрьем исстари»[4]. После возобновления монастыря в 1850 году церковь была освящена во имя святого Климента[5][6].

Время основания

А. Л. Якобсон, отталкиваясь от базиликальной формы и изображения процветшего креста[7], датировал церковь иконоборческим временем — VIII—IX веком[8]. А. Л. Бертье-Делагард относил создание храма ко времени «не ранее XV века»[9][9], И. И. Толстой и Н. П. Кондаков в труде 1891 года настаивали на XIV—XV веке[10]. Той же датировки придерживается и Ю. М. Могаричёв, обосновывая период создания храма, одного из самых больших пещерных храмов в Крыму, временем расцвета Каламиты и вообще княжества Феодоро — XIV—XV век. Столь большой объём скальных работ, отделка и роспись храма требовали больших затрат. Учитывая непосредственную связь монастыря с Каламитой, Могаричёв предполагает, что вообще весь монастырь строился в одно время по единому плану и ктитором монастыря мог быть один из правителей Феодоро[11].

Описание

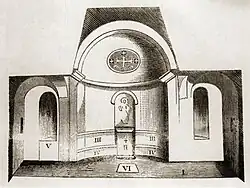

Вырубленный почти на середине высоты обрыва инкерманской скалы пещерный храм имеет размеры 10,6 м в длину, 6,1 м в ширину и высоту 4 м. Трёхнефая церковь, разделённая тремя парами колонн с капителями, имеет одну апсиду с двухступенчатым синтроном и горним местом в центре синтрона, на возвышении вплотную к стене (сохранились его остатки), с вырубленной в стене над ним нишей. На полукупольном потолке (конхе) апсиды вырезан «большой процветший рельефный крест с расширяющимися концами и примыкающими к ним маленькими крестами в круге». Алтарь в древности отделялся преградой, по линии которой устроен современный иконостас. В полу алтаря была вырублена гробница (закрыта новым полом) и, в специальном углублении, устанавливался престол. Между нефами — потолок в форме полуциркульных сводов.

Д. М. Струков. Процветший крест, 1865 г.

Д. М. Струков. Процветший крест, 1865 г. Д.М. Струков. Устройство храма св. Климента, 1876 г.

Д.М. Струков. Устройство храма св. Климента, 1876 г. Церковь св. Климента до реставрации, 1990 г.

Церковь св. Климента до реставрации, 1990 г.

Апсида первоначально была покрыта фресками, описание которых оставил Иаков Лызлов в 1634 году

В церкви везде стенное письмо, от многих лет полинялое и алтарь разоренный; в ней четыре столпа, толстота вокруг 4-х пядей. Позади левого клироса стоит каменная гробница, длина 1—2 пядей, высота в пояс, широта, как двум лечь; а в гробнице земля, а под гробницею выделана конура… в небе у конуры писан Саваоф, а по сторонам его пророки. Над гробницею на стене написаны два святые: справа — святой ростом небольшой, одежда на нем… приволока богор на золоте, испод зелёный, в руке держит меч в ножнах; слева — святой ростом великий, одежда, как на Дмитрии, мученике Солунском, верхняя риза богор с золотом, испод зелёный, верхняя пуговица застегнута, в левой руке держит выспрь крест подписки главы обурачены…[4]

Однако уже в середине XIX века историк-любитель З. А. Аркас смог разобрать только изображение Спасителя[12], а в настоящее время росписи утрачены полностью (были перекрыты росписями середины XIX века и современными)[13]

«Процветший крест» в апсиде обсуждался исследователями, поскольку такая форма характерна для армянской церковной традиции[14] и известно, что армяне проживали в инкерманских монастырях ещё в XVII веке[4] и, вероятно, имели свою церковь. Ю. Могаричёв высказывает предположение, что для создания базилики могли быть привлечены армянские мастера, соединившие «черты провинциально-византийской и армянской архитектуры»[15]. По предположению А. Бертье-Делагарда образцом храма святого Георгия могла служить мангупская базилика[16] — главный храм княжества Феодоро.

История

Время прекращения деятельности храма, как и всего монастыря, связывают с турецким завоеванием Крыма в 1475 году[15], но более точных сведений нет. Посетивший в 1634 году Инкерман священник Иаков описывал полное запустение во всех местных церквях[4]. В 1850 году, по инициативе архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия, монастырь был возобновлён и церковь освятили во имя святого Климента[5][6].

После установления в Крыму Советской власти, в 1922 году из церквей монастыря, для борьбы с голодом, были изъяты серебряные предметы. Церковь «Св. Климентия», в чиле других, на 1923 год, согласно арендному договору Севастопольского городского совета с верующими Инкермана, оставалась действующей, как и по новому договору от ноября 1925 года. К 1928 году община церкви св. Климента была распущена, но имеются сведения о её повторной регистрации, «по ходатайству верующих», в декабре 1930 года. В 1931 году, по решению КрымЦИКа, Климентовский храм, последний действующий в монастыре, был закрыт. Иимущество храма (105 ценных предметов на сумму 262 рублей, в том числе «2 мраморных престола, 68 икон, деревянная люстра, 2 дубовых престола, металлический и деревянный иконостасы») передали Севастопольскому музейному объединению. В храме временно размещался запасной приёмный радиоцентр[17]. В 1937 году участниками Инкерманской археологической экспедиции (руководители Н. И. Репников и В. П. Бабенчиков), организованной в связи с необходимостью ликвидации угрозы обрушения участков Монастырской и Загайтанской скал на железнодорожные пути[18], было составлено описание храма[5]. В годы Великой Отечественной войны, во время обороны Севастополя 1941—1942 года, в пещерах размещался штаб 25-й Чапаевской дивизии. В послевоенные годы территория находилась в запустении, восстановление монастыря началось в 1991 году[17].

Примечания

- ↑ Этот объект расположен на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей спорную территорию, и Украиной, в пределах признанных большинством государств — членов ООН границ которой спорная территория находится. Согласно федеративному устройству России, на спорной территории Крыма располагаются субъекты Российской Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Согласно административному делению Украины, на спорной территории Крыма располагаются регионы Украины — Автономная Республика Крым и город со специальным статусом Севастополь.

- ↑ Инкерманский Свято-Климентовский мужской монастырь. Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви. Дата обращения: 2 мая 2025.

- ↑ Храм во имя сщмч. Климента, папы Римского (монастырский). Благотворительный фонд "Русское Православие". Дата обращения: 2 мая 2025. Архивировано 7 апреля 2015 года.

- 1 2 3 4 Сказания священника Иакова // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. — Одесса, городская типография, 1848. — Т. 2. — С. 685—692. — 840 с.

- 1 2 3 Н. И. Репников, 1939, Н. И. Репников, стр. 34.

- 1 2 Могаричёв, 1997, Могаричёв, стр. 8.

- ↑ Процветший крест. Справочник церковных терминов. Дата обращения: 2 мая 2025.

- ↑ А. Л. Якобсон. Таврика в VIII и первой половине IX в. Процесс Феодализации // Средневековый Крым / М. А. Савицкая. — Москва, Ленинград: Наука (Ленинградское отделение), 1964. — С. 51. — 232 с. — (Очерки истории и истории материальной культуры). — 1300 экз.

- 1 2 Бертье-Делагард, 1886, Остатки древних сооружений, стр. 214.

- ↑ И. И. Толстой, Н. П. Кондаков. Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева. — СПб.: Типография министерства путей сообщения, 1891. — Т. 4. — С. 29. — 176 с. — (Русские древности в памятниках искусства).

- ↑ Могаричёв, 1997, Могаричёв, стр. 10.

- ↑ З. А. Аркас. Описание Ираклийского полуострова и древностей его : история Херсониса. — Николаев: типография М. В. Рюмина, 1879. — С. 26, 27. — 29 с.

- ↑ Н. И. Репников, 1939, Н. И. Репников, стр. 35.

- ↑ Бертье-Делагард, 1886, Остатки древних сооружений, стр. 211.

- 1 2 Могаричёв, 1997, Могаричёв, стр. 11.

- ↑ Бертье-Делагард, 1886, Остатки древних сооружений, стр. 212.

- 1 2 Никитина Ирина Витальевна. Судьба инкерманского монастыря в 1920-е гг. в архивных источниках // Вестник Брянского государственного университета : журнал. — 2021. — № 1. — С. 121—126. — ISSN 2072-2087. — doi:10.22281/2413-9912-05-01-121-127.

- ↑ Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного ( археологического) наследия… Институт археологии Российской академии наук. Дата обращения: 23 декабря 2024.

Литература

- Ю. М. Могаричёв. Монастырь на южном и западном обрывах Монастырской скалы // Пещерные церкви Таврики / А. И. Романчук. — Симферополь: Таврия, 1997. — С. 7—11. — 384 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7780-0790-6.

- А. Л. Бертье-Делагард. Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. — Одесса: Типография Алексомати, 1886. — Т. XIV. — С. 218—220. — 815 с.

- Н. И. Репников. Инкерман // Материалы к археологической карте юго-западного нагорья Крыма 1939-40. — Рукопись, 1939. — С. 32—37. — 387 с.