Археоциаты

| † Археоциаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

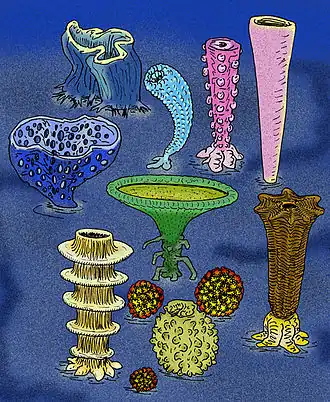

Различные виды археоциатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Научная классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Международное научное название | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Archaeocyatha Vologdin, 1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Синонимы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Подклассы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Геохронология 525—516 млн лет

◄ Наше время

◄ Мел-палеогеновое вымирание ◄ Триасовое вымирание

◄ Массовоепермское вымирание ◄ Девонское вымирание

◄ Ордовикско-силурийское вымирание

◄ Кембрийский взрыв

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Археоциаты[1] (лат. Archaeocyatha; от др.-греч. ἀρχαῖος κύαθος — древняя чаша[2]) — класс вымерших губок. Появление, расцвет и упадок археоциат приходятся на ранний и средний кембрий. В конце XX века из глубоководных районов к северо-востоку от Австралии был описан вид Vaceletia crypta, который многие исследователи рассматривали как современных археоциат[3]:118; более поздние исследования опровергли эти представления, выявив принадлежность вида к обыкновенным губкам[4].

История изучения

Первые находки ископаемых археоциат были сделаны в 1850 году на реке Лена (ошибочно приняты за остатки растения Calamites cannaeformis)[5]. Первое описание археоциат появилось в 1861 году и было основано на материалах с полуострова Лабрадор[5]. Долгое время их положение в систематике вызывало разногласия, различными исследователями считались принадлежащими к кораллам, водорослям, губкам или фораминиферам[6]; возможность существования целиком вымершего типа в те времена отметалась[7]. К 1930-м годам исследователи пришли к мнению, что археоциаты являются разновидностью губок. С 1950-х годов наука стала допускать возможным существование типа, не имеющего сохранившихся до наших дней представителей, и большинство учёных стало рассматривать археоциат как отдельный тип, вместе с губками входящий в подцарство Parazoa[7]. Меньшее распространение в это время получила классификация археоциат как представителей царства Archaeata (затем царство Inferibionta)[7]. В 1990-е годы возник существующий до сих пор консенсус, согласно которому археоциаты — класс губок[7].

История развития

Археоциаты возникли около 525 миллионов лет назад[8], в томмотском веке, предположительно на территории Восточной Сибири, в других областях Земли появились позже. Резкое вымирание археоциат началось 516 миллионов лет назад (тойонский век) и совпало с распространением обыкновенных губок. В течение недолгого периода своего расцвета археоциаты были очень успешны и разнообразны, известно 120 их семейств и около 300 родов[3]:121, остатки археоциат встречаются на всех материках планеты.

Классификация

По данным сайта Fossilworks, на декабрь 2016 года в классе выделяют 2 вымерших подкласса и 3 вымерших рода, в них не входящие[9][10]:

- Подкласс Regulares Vologdin, 1937 — Правильные археоциаты

- Отряд Acanthinocyathida Okulitch, 1935

- Отряд Ajacicyathida Bedford & Bedford, 1939 — Аяцициатиды

- Отряд Capsulocyathida Zhuravleva, 1964

- Отряд Monocyathida Okulitch, 1943 — Моноциатиды

- Отряд Tabulacyathida Vologdin, 1956

- Роды incertae sedis

- Clathricyathellus Borodina, 1974

- Pilodicoscinus Debrenne & Jiang, 1989

- Siderocyathus Debrenne et al., 1990

- Tumulocyathellus Zhuravleva, 1960

- Подкласс Irregulares Vologdin, 1937 — Неправильные археоциаты

- Отряд Archaeocyathida Okulitch, 1935 — Археоциатиды

- Отряд Kazakhstanicyathida

- Роды incertae sedis

- Aruntacyathus Kruse & West, 1980

- Batchatocyathus Vologdin, 1940

- Batenevia Krasnopeeva, 1961

- Bicyathus Vologdin, 1939

- Cornutocyathus Zhuravleva et al., 1997

- Egiinocyathus Fonin, 1983

- Graphoscyphia Debrenne, 1974

- Osadchiites Zhuravleva et al., 1997

- Palmericyathellus Debrenne, 1970

- Retilamina Debrenne & James, 1981

- Rhizacyathus Bedford, 1939

- Роды incertae sedis

- Adaecyathus Zhuravlev et al., 1983

- Cryptaporocyathus Korshunov & Zhuravleva, 1967

- Ramuscyathus Voronin et al., 1982

Морфология

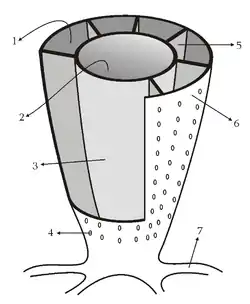

Тело археоциат обладало известковым скелетом (кубком), состоящим из пористых пластинчатых образований. Скелет имел одну (у наиболее низкоорганизованных представителей[11]) или две (внутреннюю и внешнюю) стенки. Поры наружной стенки были мельче, чем внутренней, по форме они могли быть округлыми, овальными, прямоугольными или шестигранными. На внутренней стенке могли существовать отростки[7]. Между стенками находился интерваллюм, у одних видов лишённый скелетных элементов, у других содержащий септы (перегородки, прямые пористые пластинки, соединяющие внутреннюю и внешнюю стенки). У неправильных археоциат интерваллюм был заполнен тениями — искривлёнными пористыми пластинками.

Кубки могли иметь различную форму: цилиндрическую, коническую, блюдцеобразную, иногда мешковидную[12]. Диаметр кубка — от 3—5 до 300—500 мм (обычно 10—25 мм); высота была пропорциональной диаметру, от 6—10 до 80—150 мм[2].

К поверхности археоциаты крепились с помощью каблучка прирастания, у одних видов имевшего высоту 2—5 мм, у других охватывавшего кубок до 13—15 мм[11].

Экология

Археоциаты относились к бентосным организмам, обитавшим в морях, главным образом на глубине 20—50 метров (максимальной была глубина 50—100 метров). Большинство вело неподвижный образ жизни, будучи прикреплёнными ко дну или подводным предметам, но, возможно, встречались также и виды, свободно лежащие на дне или пассивно перекатывающиеся по нему[13]. Среди археоциат встречались как одиночные, так и колониальные виды. Благодаря археоциатам появились первые рифы[14][15]; после их исчезновения рифы стали большой редкостью вплоть до появления коралловых рифов в ордовике.

Примечания

- ↑ Археоциаты / А. Ю. Розанов // Ангола — Барзас. — М. : Советская энциклопедия, 1970. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 2).

- 1 2 Друщиц, 1974, с. 149.

- 1 2 Еськов К. Ю. Удивительная палеонтология. М.: ЭНАС, 2010.

- ↑ Erpenbeck D., Wörheide G. (2007). On the molecular phylogeny of sponges (Porifera). Zootaxa 168: 107—126. Текст Архивная копия от 4 октября 2012 на Wayback Machine (англ.) (Дата обращения: 16 января 2014)

- 1 2 Соколов, 1962, с. 89.

- ↑ Соколов, 1962, с. 105.

- 1 2 3 4 5 Rowland, 2001.

- ↑ Maloof, A. C., 2010. «Constraints on early Cambrian carbon cycling from the duration of the Nemakit-Daldynian-Tommotian boundary 13C shift, Morocco.» Geology; July 2010; v. 38; no. 7; p. 623—626; doi:10.1130/G30726.1

- ↑ †Archaeocyatha (англ.) информация на сайте Fossilworks. (Дата обращения: 30 декабря 2016).

- ↑ Русскоязычные названия приведены по: Палеонтология беспозвоночных / Друщиц В. — М. : МГУ, 1974.

- 1 2 Друщиц, 1974, с. 150.

- ↑ Михайлова, Бондаренко, 2006, с. 210.

- ↑ Друщиц, 1974, с. 159.

- ↑ Archaeocyatha. Дата обращения: 12 июля 2013. Архивировано 19 февраля 2020 года.

- ↑ Wood, Zhuravlev, Debrenne, 1992.

Литература

- Основы палеонтологии. Губки, археоциаты, кишечнополостные, черви / Под ред. Б. С. Соколова. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. — Т. 2.

- Друщиц В. В. Палеонтология беспозвоночных. — Москва: Издательство Московского университета, 1974.

- Михайлова И. А., Бондаренко О. Б. Палеонтология. — М.: Издательство Московского университета, 2006. — (Классический университетский учебник).

- Wood R., Zhuravlev A., Debrenne F. Functional Biology and Ecology of Archeocyatha (англ.) // Palaios. — 1992. — Vol. 7. — P. 131—156.

- Rowland S. M. Archaeocyaths - A history of phylogenetic interpretation (англ.) // Journal of Paleontology. — 2001. — Vol. 75, no. 6. — P. 1065—1078.