Августа Треверорум

| Древний город | |

| Августа Треверорум | |

|---|---|

| |

| 49°45′35″ с. ш. 6°38′38″ в. д. | |

| Страна | |

.svg.png) |

|

Августа Треверорум (лат. Augusta Treverorum, «город Августа в земле треверов») — римский город на Мозеле, из которого возник современный Трир.

Время основания города относят к периоду между строительством первого Трирского римского моста (18/17 год до н. э.) и концом правления Августа в 14 году н. э. В императорскую эпоху Трир был главным городом общины треверов, где проживало несколько десятков тысяч человек, и входил в провинцию Белгика.

Особое значение римский Трир приобрёл в поздней античности, когда между концом III и концом IV века несколько правителей, включая Константина Великого, использовали город в качестве одной из западных императорских резиденций, о чём свидетельствуют монументальные постройки, такие как императорские термы или Константинова базилика. С населением в несколько десятков тысяч человек к 300 году Августа Треверорум, теперь называемая Треверис (от чего позже произошло Трир), стала крупнейшим городом к северу от Альп и имела статус мировой столицы.

Сохранившиеся до наших дней римские сооружения были внесены в 1986 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Древнеримские памятники, кафедральный собор Св. Петра и церковь Богоматери в городе Трир».

Расположение

В отличие от почти всех других римских городов на территории современной Германии, Августа Треверорум не входила в состав германских провинций, а относилась к Галлии. Город расположен в обширной излучине Мозеля, где между рекой и окружающими высотами Хунсрюка находится обширная пойменная равнина, не подверженная наводнениям. Между впадением Саара и входом в долинные меандры Среднего и Нижнего Мозеля Трирская долина между Концем и Швайхом представляет собой крупнейшую зону древнего заселения региона. Положение реки, вероятно, не менялось существенно с последней ледниковой эпохи[1]. Глубокие русла ручьёв Олевигер-Бах/Альтбах, Аульбах и Авелер-Бах обеспечивали как пресную воду, так и лёгкий доступ к окружающим возвышенностям. Эта территория неоднократно заселялась людьми уже с палеолита.

История

Доримский и раннеримский периоды

Древнейшие поселения на территории Трира обнаружены в районе позднеримских гончарных мастерских у Пацеллиуфере. Обнаруженные артефакты относятся к культуре линейно-ленточной керамики[2]. К доримскому железному веку долина, вероятно, уже была частично расчищена и заселена. До строительства первого документально подтверждённого римского моста через Мозель в 17 году до н. э. на этом месте предположительно существовала бродовая переправа[3].

В поздний латенский период поселения располагались разрозненно на правом берегу Мозеля. Концентрация археологических находок выявлена при раскопках участка между рекой, Санкт-Ирминен, Осталлее и Гилбертштрассе[4][5].

Ключевые центры того периода, вероятно, находились не в долинах, а в укреплённых поселениях на возвышенностях. Племя треверов, от которого происходит название Трира, оставило следы в виде крупных оппидумов: городища на Тительберге (Люксембург), Кастельберге близ Валлендорфа, Отценхаузене и Мартберге[6].

Небольшое поселение, однако, стало достаточным основанием для того, чтобы спустя несколько лет после завоевания Галлии при Гае Юлии Цезаре выше Трирской долины на Петрисберге была построена римская военная станция. Немногочисленные находки, включая арретинскую керамику и дендрохронологически датированный фрагмент дерева, указывают на период около 30 года до н. э.[7] Предполагается связь со строительством дорог Агриппой, которое обычно относят к его первому наместничеству в Галлии в 39/38 годах до н. э.[8].

Основание

Город был основан, вероятно, в 18/17 гг. до н. э. императором Августом, о чём в первую очередь свидетельствует название, впервые зафиксированное в более поздний период. Честь носить его имя в современном немецкоязычном регионе была дарована только Augusta Vindelicum (современный Аугсбург) и Августа-Раурика (Аугст в северной Швейцарии). Точная дата основания не упоминается в источниках и может быть определена лишь приблизительно. Ключевыми историческими ориентирами считаются:

- Реорганизация галльских провинций при Августе, начавшаяся в 27 г. до н. э. с проведения ценза и завершившаяся в 12 г. до н. э. сооружением алтаря трёх Галлий (лат. ara Romae et Augusti) в Лугдуме (Лион). В этот период предположительно возник административный центр треверов[9].

- Второе наместничество Агриппы в Галлии в 19 г. до н. э.[10]

- Пребывание Августа в Галлии в 16-13 гг. до н. э.[10][11]

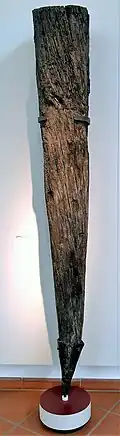

Археологические находки позволяют сузить хронологические рамки. Наиболее значимыми являются опорные сваи первого римского деревянного моста через Мозель, свидетельствующие о его строительстве в 18/17 гг. до н. э. в рамках дорожных работ того времени.[12] Фрагменты монументальной надписи в честь умерших в 2 и 4 гг. н. э. внуков Августа — Гая и Луция Цезарей[13] — демонстрируют наличие городских структур к концу правления Августа, так как подобные надписи размещались только в публичных местах центрального поселения. Анализ раннеримских артефактов показал, что сплошная застройка территории началась не ранее позднеавгустовского периода (см. Римский лагерь в Хальтерн-ам-Зе). Это совпадает с упадком поселения на Тительберг, что может указывать на перенос административного центра треверов. Схожие строительные программы фиксируются по всей Галлии Белгике и сопредельным регионам вдоль Рейна и Дуная[14].

Ранний и высокий имперский период

Мероприятия Августа в галльских провинциях включали разделение прежней Галлия Комата на три новые провинции: Галлия Аквитания, Лугдунская Галлия и Белгика, причём Трир вошёл в состав последней с центром в Дурокорторуме Ремов (Реймс). Город стал резиденцией финансового прокуратора, ответственного за Белгику и позднее — за обе германские провинции (лат. procurator provinciae Belgicae et utriusque Germaniae)[15].

Если данные о поселении в период основания остаются неопределёнными[16], то к I веку н. э. чётко прослеживается развитие Трира как регулярной колониальной города. Уличная сеть в северных и южных окраинах заметно отклоняется от строгой прямоугольной структуры инсул, что позволяет реконструировать центральную часть как квадратный в плане основательный город шириной в три инсулы. Близ реки в конце I века были проведены масштабные насыпные работы для защиты от паводков, в ходе которых засыпали несколько опор мостов через Мозель. У западного устоя свайного моста также располагались ворота, напоминавшие триумфальную арку[10]

%252C_Gelduba_Grab_5555%252C_Museum_Burg_Linn.jpg)

Первое упоминание о каменном мосте через Мозель встречается в сообщении Тацита о Батавском восстании 69 года н. э.[17]. Тацит также отмечает, что Трир являлся колонией (colonia Trevirorum)[18]. Вероятно, город, подобно Кёльну, получил привилегированный статус при императоре Клавдии[19]. В качестве указания на terminus post quem рассматривается мильный столб из Бюзеноля 43/44 годов н. э., где Трир обозначен как Aug(usta), а не colonia[20]. Однако, в отличие от Кёльна, основание колонии здесь не сопровождалось поселением ветеранов легионов — римских граждан. Это породило две основные теории о статусе Трира. Согласно первой, колония была титулярной: звание colonia не предполагало дарования римского гражданства всем свободным жителям. Критики указывают на отсутствие свидетельств почётных пожалований и предполагают предоставление ius Latii[21]. Неясно также, использовал ли Тацит термин colonia в строго юридическом смысле или как общую характеристику.

Не до конца ясен правовой статус горожан и племенной общины треверов в имперский период. Примечательно, что, с одной стороны, в надписях сохраняется обозначение «треверы» (Treveri или cives Treveri), что не позволяет сделать вывод о гражданском статусе[22]. С другой стороны, упоминания города (colonia) и племенной общины (civitas) указывают на их возможное сосуществование[23].

Независимо от статуса треверов и их civitas, Трир как главный центр племени стал важной частью романизации. Уже в 40-х годах I века географ Помпония Мелы называет Трир процветающим богатым городом (urbs opulentissima)[24]. Однако достоверность этого сообщения оспаривается: Мела опирался на трёхчастное деление Галлии по Цезарю и не упомянул такие центры, как Лугдун или Кёльн[25].

Археологические данные подтверждают стремительное развитие города в I веке. Были построены многочисленные сооружения, например, около 80 года — Термы на Скотном рынке, а около 100 года — амфитеатр. К середине II века термы на Скотном рынке уже стали тесными, и на месте нескольких инсул возвели Барбаратермы, считавшиеся одним из крупнейших термальных комплексов Римской империи. При Марке Аврелии и Коммоде после 170 года началось строительство городских укреплений, включая северные ворота — Порту Нигру, что подчёркивает значение Трира в II—III веках[26].

Возможно, эти проекты связаны с присвоением Триру статуса столицы провинции Белгики. Точное время, когда Трир сменил Реймс в этой роли, неизвестно, но произошло это не позднее середины III века[27].

Основой расцвета Трира, помимо выгодного расположения на Мозеле и дорог вглубь Галлии, стала торговля и ремесло. Керамические мастерские Трира, производившие терра сигиллату, наряду с мастерскими в Райнцаберне, заняли доминирующее положение на рынке в конце II—III веков[28]. Эти мастерские располагались преимущественно к юго-востоку от города, на Пачеллиуфере. Также популярны в северо-западных провинциях Рима были трирский кубок с надписью — ангобированные кубки с надписями-пожеланиями[29].

Ремесло и торговлю иногда упоминают на каменных памятниках, которые использовали городские элиты для самопрезентации. Примером служит Игельская колонна — надгробие семьи Секудиниев, занимавшейся торговлей сукном: её рельефы изображают этапы производства и продажи тканей. Уже в римскую эпоху важную роль играло виноградарство и винная торговля[30], о чём свидетельствует Ноймагенский винный корабль.

Во время гражданской войны 193—197 годов (см. Год пяти императоров) войска Клодия Альбина осадили Трир, поддерживавший его соперника Септимия Севера. Город выстоял и был освобождён армией, подошедшей из Могунтиака (Майнца), за что трирцы позже выразили благодарность в сохранившейся надписи[31]. С этой осадой связывают находку крупного клада монет 196/197 годов, а также незавершённость работ над Портой Нигра. Вероятно, победивший Север наградил город за верность, как это было принято.

В период кризиса III века, приведшего к падению верхнегерманско-ретийский лимес, Трир, благодаря удалённости от границ, долго избегал набегов германцев. Столицей Галльской империи сначала был Кёльн, но в 271—274 годах при Тетрике резиденцию перенесли в более безопасный Трир[32]. Город успешно выполнял функции императорской резиденции и административного центра, что предопределило его будущее. Однако вскоре после смерти Аврелиана в 275 году Трир разграбили и частично разрушили отряды франков и алеманнов[33].

Поздняя античность

В период с 293 по 401 год Трир стал одним из важнейших городов на западе Римской империи. В результате реформ Диоклетиана город стал резиденцией префекта претория Галлии и административным центром Галльского диоцеза, охватывавшего территорию современной Западной Европы и части Северной Африки. Провинция Белгика была разделена, и Трир стал столицей новой провинции — Белгика I.

Во время тетрархии Констанций Хлор избрал Трир своей резиденцией в 293 году. Позже его сын Константин I, неоднократно проживавший в городе между 306 и 324 годами, начал масштабное строительство. Для легитимации власти, нарушавшей традиционную преемственность, Константин возвёл монументальный дворцовый комплекс по образцу Палатина в Риме[34]. В целях пропаганды он обожествил отца, чьё захоронение находится в мавзолее близ аббатства Святого Максимина.

В этот же период началось строительство императорских терм и Палатины — крупнейшего сооружения подобного типа. На берегу Мозеля, близ церкви Св. Ирминен, обнаружены остатки двойного зернохранилища-хореума IV века.

Приток населения, связанный с присутствием императорского двора и расквартированных комитатов, привёл к резкому росту числа жителей. Точные данные отсутствуют из-за нехватки сведений о застроенной территории. Для периода принципата оценивают около 20 000 человек (из них 18 000 могли разместиться в амфитеатре). Построенный в IV веке цирк вмещал 50-100 000 зрителей, но неизвестно, учитывалось ли при планировании население округи[35]. Даже в период расцвета численность едва ли превышала 100 000; некоторые оценки предполагают, что обеспечить более 30 000 жителей в регионе было невозможно. После ухода императорского двора и упразднения префектуры в начале V века население сократилось до ~10 000 человек[36].

Сын Константина, Константин II, правил здесь с 328 года до своей смерти в 340 году; узурпатор Магн Деценций — с 351 по 353 год. В 367—388 годах Трир вновь стал императорской резиденцией (Валентиниан I, Грациан, Магн Максим), а около 390 года здесь ненадолго обосновался юный Валентиниан II. Расцвет города отразился в литературе. В Трире работали придворные наставники Лактанций (ок. 317) и Авсоний (367—388), воспевший Мозель в поэме «Мозелла». При Авсонии достигла расцвета трирская школа — одна из ведущих на западе империи, уступавшая лишь Бурдигале. Хотя о школе сохранились упоминания[38], её детальная реконструкция невозможна[39].

Афанасий провёл в Трире часть ссылки (с 335 года). Наиболее знаменитый уроженец позднеантичного города — Амвросий Медиоланский. Присутствие администрации, армии, двора и монетного двора сделало Трир ключевым центром IV века. В окрестностях строились дворцовые виллы, например, Палатиолум в Трир-Пфальцеле[40]. Однако жёсткая система снабжения двора привела к кризису после его ухода около 400 года. Близость к резиденции обеспечивала безопасность: в отличие от других регионов, где сельские виллы и поселения приходили в упадок, трирская округа сохраняла стабильность.

В начале V века, через несколько лет после переноса императорского двора в Медиоланум и смерти Феодосия I (395 год), Галльская преторианская префектура также была перемещена из Трира в Арелат (современный Арль) — не позднее 418 года. Отток ключевых экономических факторов привёл к окончательному упадку некогда процветавшего римского города. Сохранилась лишь церковная администрация, благодаря которой христианство стало носителем преемственности римской культуры при поддержке сохранившей влияние галло-римской аристократии. После неоднократных разрушений и грабежей к 480 году город окончательно перешёл под власть франков. К этому времени римское господство в Северной Галлии оставалось лишь номинальным: если ранее в регионе Трира правил романизированный франк Арбогаст Младший, то созданное Эгидием после 461 года галло-римское государство в Северной Галлии под управлением его сына Сиагрия просуществовало до 486/487 года[41].

Трир как епископская резиденция

Наиболее раннее документальное свидетельство о епископской кафедре в Трире относится к 314 году, когда епископ Агриций участвовал в Арелатском соборе, что делает Трир старейшей подтверждённой епископской резиденцией на территории современной Германии. Вероятно, у Агриция было несколько предшественников, однако их упоминания сохранились лишь в ненадёжных средневековых источниках. О позднеантичной епископской резиденции до сих пор напоминают монументальные постройки Трирского собора и Либфрауэнкирхе, а также крупные загородные церкви имперское Св. Максимина, Св. Паулина и бенедиктинское Св. Матфея. Свои названия они получили в честь других ранних трирских епископов, чьи захоронения стали центрами формирования крупных раннехристианских некрополей.

Современные письменные источники упоминают трирских епископов, таких как Агриций, в контексте значимых церковно-политических конфликтов IV века[42]. Близость к императорской резиденции придавала их статусу особое значение. Подтверждены связи трирских епископов с видными церковными деятелями той эпохи — Афанасием, Амвросием и Мартином Турским — по различным поводам. Около 370 года Иероним находился в Трире с учебными целями.

Имперский монетный двор

Находки нескольких надписей[43] позволяют предположить, что галльские узурпаторы уже чеканили монеты в Трире. Однако атрибуция галльских выпусков Триру спорна. Достоверно установлено, что регулярная чеканка имперских монет в трирском монетном дворе началась лишь в 293/294 году при цезаре Констанции I. Трирский монетный двор входил в число ключевых центров монетного производства позднеантичной империи. За почти 150 лет здесь были отчеканены изображения 39 императоров, узурпаторов, императриц и цезарей, включая всех правителей западной части империи, кроме Иовиана. Известно более 520 типов золотых, 310 серебряных и 1250 бронзовых монет с различными аверсами и реверсами. Трирские выпуски обычно маркировались буквами TR[44].

Последние достоверно датированные выпуски трирского монетного двора связаны с узурпатором Евгением (392—394). Дискуссионным остаётся вопрос о чеканке при Гонории (395—423), так как обнаружены эталонные гири с его именем, но соответствующие монеты пока не идентифицированы[45].

Франкский период

В период между 410 и 435 годами Трир четырежды подвергался разграблению франкскими отрядами. Карательная экспедиция римского полководца Флавия Кастина, проведённая около 421 года, принесла лишь временное облегчение. Частые военные конфликты и смена власти, связанные с постепенным распадом римского господства, радикально изменили облик поселений к V веку. Засыпка подземных коммуникаций в Императорских и Барбара-термах свидетельствует о прекращении их эксплуатации в первой половине столетия. Перестал функционировать и руверский римский водопровод. Городские жилые кварталы сохранили лишь частичное использование. Обширные участки рва перед северо-восточной городской стеной были засыпаны из-за невозможности их обороны. Убежищем для населения, вероятно, служили монументальные здания бывшей императорской резиденции. Однако замечания Сальвиана Массилийского указывают на сохранение в Трире лояльной императору элиты в первой половине V века[46].

После середины V века археологические находки крайне скудны и ограничиваются преимущественно церковными сооружениями, такими как комплекс собора и Либфрауэнкирхе, а также церковью Св. Максимина, где прослеживается непрерывная преемственность от позднеантичной Кладбищенской базилики до раннесредневекового храма. Продолжали использоваться некрополи к югу и северу от города, при этом анализ имён на раннехристианских надгробиях указывает на значительную романоязычную прослойку населения. Трирская епископская кафедра сохраняла непрерывное функционирование.

Артефакты раннего меровингского периода редки в городской черте. В долине Альбах с VII века зафиксировано небольшое поселение, частично возведённое на античных руинах. Если находки VI века ограничиваются единичными предметами и зоной почитания святых и реликвий вокруг загородных церквей, то с позднемеровингского времени можно предполагать рост населения. В центре города частично сохранялась римская дорожная сеть вплоть до средневекового формирования рынка у Домбургской крепости[47].

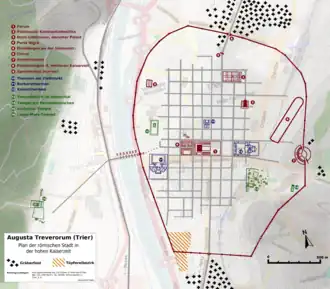

Планировка города

.jpg)

Природный ландшафт предопределил форму римского города. Декуманус максимус был ориентирован на соединение Мозельского моста с Олевигской долиной. Однако около 100 года его пересекло строительство форума, из-за чего сквозной транспорт пришлось перенаправить на северную и южную параллельные улицы. Это, вероятно, объясняет и смещение Мозельского моста на 25 м вверх по течению при замене деревянной конструкции на каменную, а также уменьшенные размеры инсул вдоль декумануса[48]. Сетка прямоугольных улиц формировала инсулы шириной от 70 до 100 метров и длиной преимущественно 100 метров. В центральной части планировка была более регулярной, тогда как в периферийных районах, застраивавшихся в I—II веках, размеры участков варьировались, а иногда несколько инсул объединялись в вытянутые прямоугольники. В центре улицы имели до 17 искусственных насыпей, тогда как на окраинах их число не превышало четырёх. К IV веку в престижных кварталах мостовые выкладывали плитами из известняка или базальта[10].

В пригородных зонах, преимущественно к югу и близ Мозеля, располагались ремесленные мастерские. Их размещение диктовалось близостью к водному пути для транспортировки товаров. Помимо гончарных мастерских, здесь действовали текстильные и металлообрабатывающие производства, а также стеклодувные цеха. Сложности вызывает вписывание храмового комплекса в Альтбахтале в регулярную городскую сетку. Расположение этого участка, использовавшегося с I по IV век, определялось ручьями, источниками и рельефом местности[49].

Жилые здания города изначально представляли собой фахверковые постройки. Первые каменные сооружения были обнаружены на участке, где позднее возвели Императорские термы. После нескольких этапов перестройки и частичного украшения мозаиками и настенными росписями[50] они были снесены после 293 н. э. для строительства терм. Последовательность строительных фаз — от фахверковых конструкций до известняка в конце I века и красного песчаника — прослеживается на многих частных зданиях, включая жилой комплекс, обнаруженный в 1976/1977 годах близ Санкт-Ирминен. В его состав входила небольшая баня с типичным для римских терм разделением на холодное (фригидарий), тёплое (тепидарий) и горячее (кальдарий) отделения. Со временем дома обрели роскошную отделку: настенные росписи, мозаики, полы из опус сигнинум или орнаментированной плитки. Крыши покрывали черепицей или сланцем[51][52].

Форум

Форум города располагался на пересечении декумануса максимуса и кардо максимуса. О раннем периоде комплекса известно мало. При Веспасиане его значительно расширили, заняв шесть кварталов по обе стороны восточно-западной оси города площадью 140 × 278 м. При расширении были снесены жилые кварталы, а соседние Термы на Рыночной площади включены в состав форума. На западном конце располагалась базилика (100 × 25 м), занимавшая всю ширину площади. К востоку от неё, вдоль главной улицы, находились портики с подземным криптопортиком и торговые лавки[53].

На двух расположенных к западу от форума инсулах изначально обнаружили жилую застройку I века. В III веке на северной инсуле (под современным городским театром) её заменил аристократический городской дом. Он включал большой внутренний двор с перистилем и был богато украшен мраморной облицовкой, росписями и мозаиками. Надпись на одной из мозаик идентифицирует здание как резиденцию преторианского трибуна Викторина, позднее ставшего императором Галльской империи[54]. Мощные стены на южных инсулах позволяют реконструировать симметричные пристройки, что указывает на возможное наличие общественных зданий[55].

Городские укрепления

Уже в I веке н. э. на границах гражданской застройки возвели арочные сооружения, лишённые оборонительных функций и служившие триумфальными или почётными арками. Их фундаменты обнаружены у городского конца Мозельского моста, между улицами Симеона и Мозельской, а также в кладке одной из арок Императорских терм. Вероятно, эти арки обозначали границы города эпохи основания (I век), предшествуя строительству цирка и амфитеатра[49].

Римская городская стена длиной 6418 м охватывала площадь 285 га. Ранее считалось, что её возвели лишь в III веке, когда гражданские войны и набеги германцев угрожали городам Галлии. Однако сейчас доминирует мнение, что стена построена в последней четверти II века. Такая датировка подтверждается, например, тем, что у Порта Нигра стена пересекает часть некрополя[56]. Позднейшие захоронения внутри стен датируются третьей четвертью II века. (Римляне традиционно хоронили умерших за пределами города, поэтому эти могилы должны быть старше стены.) Мелкие находки в районе стены также указывают на конец II века. На юге стена рассекла гончарный квартал, который, однако, продолжал функционировать по обе стороны от неё в III веке. Маркировка на камнях Порта Нигра упоминает императоров Марка Аврелия (161—180) и Коммода (180—192). Укрепления, судя по всему, были готовы к обороне, когда в 195 году войска Клодия Альбина безуспешно атаковали город.

Стена была возведена по технологии типичной римской кладки (opus caementicium). Её основа состояла из сланца, мелких камней и обильного раствора, а внешняя облицовка выполнялась из песчаника или известняковых блоков. Высоту стены (6,2 м) можно реконструировать по сохранившимся участкам у Порта Нигра. Ширина в фундаменте достигала 4 метров, сужаясь к верху до 3 метров[57]. Через равные интервалы были встроены круглые башни, обычно располагавшиеся на концах улиц. Всего в стене Трира насчитывалось 48 или 50 башен, выступавших равномерно с обеих сторон. В отличие от более поздних римских укреплений, где башни сильно выдвигались вперёд для фланкирующего обстрела, трирские башни сохраняли симметрию, что подтверждает их строительство во II веке.

Современные исследователи полагают, что Трирская стена, как и многие городские укрепления мирных I—II веков, строилась не для обороны, а как символ статуса, подчёркивавший значимость города.

Сохранились лишь небольшие фрагменты стены на севере и вдоль Мозеля, интегрированные в средневековые укрепления (участки у «Schießgraben», профессионального училища, подвалов дома на Шютценштрассе, 20). На юге стена разобрана до фундамента. На Лангштрассе доступен 70-метровый участок[58].

Стена имела пять ворот, некоторые из которых, как Порта Нигра, отличались монументальностью, предвосхищая тип Торбург. Южные ворота (Порта Медиа) напротив Порта Нигра были разобраны в Средневековье, сохранились лишь их фундаменты. Западные ворота у моста через Мозель, известные как Порта Инклината («Знаменитые ворота»), продолжали использоваться в Средние века. Восточный вход, южнее амфитеатра, служил второстепенным проходом. В конце IV века добавились юго-восточные ворота, позже названные Порта Альба.

Масштабное укрепление изначально проектировалось с учётом расширения города, о чём свидетельствуют свободные участки на окраинах. В военном отношении стена была малоэффективна. За первые 200 лет существования её почти не испытывали — исключением стали атаки 195 года и франко-аламаннское нападение около 275 года, причём во втором случае стена не смогла остановить врага. К V веку защищать город с помощью этого скорее символического, чем оборонительного сооружения стало почти невозможно. Перед нашествием вандалов после перехода через Рейн в 406 году уцелевшее население, покинутое властями и знатью, смогло укрыться только в амфитеатре[59].

Амфитеатр

Амфитеатр у подножия Петрисберга был построен около 100 года н. э., возможно, на месте более ранней деревянной постройки. Зрительные места (cavea) были углублены в склон, а вынутый грунт использовали для насыпи со стороны долины. От сооружения, вмещавшего до 18 000 зрителей, сохранились овальная арена (70,5 × 49 м) с ограждениями и несколько подземных сводов (vomitorium).

При строительстве городской стены амфитеатр был в неё интегрирован и служил восточным входом. В Средние века сооружение пришло в упадок: его использовали как каменоломню, а арену постепенно занесло илом. После раскопок начала XX века амфитеатр вновь стал использоваться для мероприятий. Среди находок, хранящихся в Рейнском краеведческом музее Трира, помимо каменных памятников особый интерес представляют Фликт-таблички — античные свинцовые таблички с проклятиями, обнаруженные здесь[60]. Большинство артефактов датируется IV веком, что связано с длительным периодом использования. Кровавые игры в арене фиксируются даже в эпоху Константина Великого.

Гонки на колесницах играли ключевую роль в позднеантичный период как элемент императорской репрезентации и пользовались огромной популярностью. О существовании трирского цирка свидетельствуют многочисленные изображения, среди которых выделяется Мозаика Полида (Polydus-Mosaik), изображающая возничего с квадригой[61]. Схожий сюжет представлен на конторниате, найденном в Трире[62], а также на рельефе с изображением конюха из ноймагенских надгробий. Учитывая, что треверы в письменных источниках описываются как искусные наездники, предполагается, что вслед за амфитеатром во II веке была построена ипподромная арена. Однако точно известно, что к моменту превращения Трира в императорскую резиденцию цирк уже существовал.

К раннему Средневековью цирк, расположенный на периферии, пришёл в упадок быстрее других монументальных построек: камень использовали для новых зданий, а территорию распахали. В XIX веке участок к югу от главного вокзала Трира застроили жилыми кварталами, при этом остатки античного сооружения, вероятно, крайне незначительные, не исследовались.

Термы

Термы на Рыночной площади

Термы на Рыночной площади — старейшие общественные термы Августы Треверорум. Они занимали целую инсулу к северу от римского форума в центральной части города. Термы построили около 80 года н. э. на месте более раннего жилого квартала. Находки монет и керамики свидетельствуют об их использовании с перестройками вплоть до IV века. Дискуссионным остаётся вопрос, был ли комплекс исключительно банным: примечательно, что системы отопления добавили лишь во второй строительной фазе, а по некоторым данным — только в IV веке[63].

Сохранившиеся помещения терм были перестроены после 1615 года под монастырь капуцинов. Рыночная площадь возникла только после упразднения монастыря в 1812 году. Раскопки в послевоенный период выявили следы крупного дворцового комплекса, однако масштабные исследования начались лишь в 1987 году при строительстве подземной парковки и здания городского сберегательного банка. Сегодня часть терм вместе с участком древней улицы доступна для осмотра под стеклянным павильоном, спроектированным архитектором Освальдом Матиасом Унгерсом на площади Вимаркт.

Барбаратермы

Уже к середине II века Термы на Рыночной площади стали слишком малы для растущего населения города. К югу от декумануса максимуса, близ Мозеля, возвели Барбаратермы. Занимая площадь 172 × 240 м (42 500 м²), они охватывали более двух инсул и относились к крупнейшим термальным комплексам своего времени, уступая лишь Термам Траяна в Риме и более поздним термам III—IV веков.

Археологические находки свидетельствуют, что термы использовались вплоть до конца IV века, даже после первых набегов германцев. В Средние века среди частично сохранившихся руин возникло предместье Святой Барбары и, предположительно, резиденция дворянского рода Де Понте. Последние уцелевшие фрагменты были разобраны лишь в Новое время. Раскопанные фундаменты временно закрывались на реставрацию, но с 2015 года комплекс снова открыт для посетителей.

Храмы

Храмовый комплекс Альтбахталь

В долине ручья Альтбах, ниже амфитеатра, с XIX века находили многочисленные культовые изваяния и терракотовые фигурки. В 1926—1934 годах Общество содействия немецкой науке организовало здесь раскопки под руководством Зигфрида Лёшке, которые под 5-метровым слоем наносов принесли сенсационные результаты[64]. На площади 5 гектаров были обнаружены более 70 храмов, святилищ, сакральных участков, домов жрецов и культовый театр. Артефакты, хранящиеся в Рейнском краеведческом музее Трира, представляют крупнейшее собрание культовых памятников из единого комплекса в римском мире[65].

Храм у Херренбрённхен

После обнаружения архитектурных фрагментов I века над храмовым комплексом в Альтбахталь в 1909—1910 годах Рейнский краеведческий музей Трира провёл раскопки на территории виноградника Шарлоттенау. На участке 65 × 23 м раскрыли остатки монументального подиумного храма с колонным пронаосом, парадной лестницей и алтарной платформой[66]. Стены храма достигали толщины 4,1 м. Найденные элементы позволяют реконструировать фасад с шестью 15-метровыми колоннами, поддерживавшими архитрав и фронтон. Некоторые капители в Трирском соборе, заменённые после пожара V века, вероятно, происходят из этого храма как сполии.

Храм Асклепия

Один из самых монументальных храмов римского Трира располагался близ Римского моста к северу от Барбаратерм. Его остатки раскрыли в 1977—1979 годах при строительстве подземной парковки. Комплекс занимал площадь 170 × 88 м, превышая ширину целой инсулы. Для строительства у реки создали масштабные насыпи для защиты от наводнений. Вместе с Барбаратермами храм доминировал в панораме города у Мозельского моста.

Обнаружение утраченной ныне мраморной статуи и надпись прокуратора[67] указывают на посвящение храма богу Асклепию. В 199 году на северной окраине комплекса нашли исключительный по размерам клад — 2570 ауреусов общим весом 18,5 кг. Самые поздние монеты датируются правлением Септимия Севера, клад хранится в Рейнском краеведческом музее Трира[68]. Строительство храма, согласно находкам, относят к последней трети I века н. э.[69][70]

Храм Лена-Марса и театр

Ещё один крупный храмовый комплекс обнаружен на западном берегу Мозеля у подножия Маркусберга. Он располагался в небольшой долине, где из источника Хайдеборн (нем. Heideborn), почитавшегося за целебные свойства, вытекала вода. На участке Ирминенвингерт (нем. Irminenwingert) (отсюда название «храм в Ирминенвингерте») выявлена огороженная территория неправильной четырёхугольной формы с длиной сторон свыше 100 метров.

Весь комплекс — с гостиницей, главным храмом и культовым театром — интерпретируется как национальное святилище треверов, отличавшееся монументальностью[71]. Здесь почитали местное божество — синкретическое слияние Марса с треверским Леном, который также играл важную роль в других региональных святилищах, таких как Мартберг. Архитектурное оформление подчёркивает невоинственный характер Лена, выступавшего преимущественно как бог-целитель. Согласно нумизматическим данным, комплекс использовался с доримского периода до времён Грациана (ум. 383).

Римский мост

Сохранившийся до наших дней Римский мост через Мозель имел как минимум два предшественника, подтверждённых археологически. Это объясняется его стратегическим положением на римских дорогах, а также внутригородским сообщением с западным берегом, где находились Vicus Voclanionum[72] и храм Лена-Марса. Дендрохронологическая датировка первой переправы — 18/17 год до н. э.[73] — стала ключевой для определения времени основания Августы Треверорум[12].

Первая деревянная конструкция, вероятно, пострадала во время Батавского восстания в 69 году, о котором упоминает Тацит[17]. Новая свайная переправа, построенная в 71 году при императоре Веспасиане, имела мощные пятиугольные опоры из дубовых брёвен диаметром до 31 см, вбитых в русло. Пролёты моста поддерживались каменными пилонами и деревянной балочной конструкцией.

Современный каменный мост возведён между 144 и 155 годами при Антонине Пие. Его опоры, сложенные из известняковых блоков в шесть рядов, заменили деревянные сваи. Благодаря насыпям на городском берегу, сократилось число опор с 11 до 9. Мост охранялся башнями и воротами на обоих берегах. Из-за сужения русла и риска паводков каменные арки заменили деревянным настилом, который регулярно обновляли. Каменные своды добавили лишь в 1343 году при архиепископе Балдуине Люксембургском[74].

В районе моста обнаружены многочисленные речные артефакты: инструменты, монеты (жертвенные подношения), свинцовые пломбы, украшения, бронзовые изделия и каменные памятники, выставленные в Рейнском краеведческом музее[75].

Водоснабжение

Географическое положение Трира благоприятствовало снабжению города питьевой водой. Помимо вод Мозеля, использовались ручьи, впадающие в долину с востока. В черте города каптировали источники, подключая их к местным водоводам. Целебные ключи, такие как Рёмершпрудель к юго-востоку от города, также оборудовали каптажными сооружениями. На нижней террасе рыли колодцы до водоносных слоёв, на средней террасе — до сланцевых пород с подземными потоками. От источника на Хайлигкройцберге проложили канал к распределительной камере у храма у Херренбрённхен. На территории Императорских терм обнаружили два последовательно построенных резервуара.

Для города I века этих сооружений хватало. Чтобы обеспечить растущие потребности, в начале II века построили Руверский акведук. Он подавал воду из Рувера у Вальдраха по каменному тоннелю длиной 12,8 км до амфитеатра. На отдельных участках (например, в долине Кюрцена или у терм) водовод проходил по акведукам.

В городе вода распределялась через каменные каналы, покрытые водостойким раствором опуса сигнинум. На окраинах встречались деревянные трубы с железными обручами. Более совершенными были свинцовые трубы длиной около 3 м (10 римских футов)[76][77].

Позднеантичные постройки

Уже во II веке на северо-востоке города путём объединения четырёх инсул сформировался репрезентативно-административный комплекс. Его центром стал зал, интерпретируемый как Легатский дворец. Преобразования начала IV века, связанные с созданием императорской резиденции, сосредоточились в этом районе, хотя мелкие строительные работы велись и на форуме, и на городских улицах. Для возведения монументальных императорских термы снесли жилой квартал, а на месте Легатского дворца построили Палатинскую аулу (Константинову базилику), которая с прилегающими дворами и служебными зданиями составила ядро резиденции[78].

О масштабных разрушениях в городе свидетельствует засыпка строительным мусором старого русла Мозеля, образовывавшего до этого озеро[79]. Около 300 года близ порта на Мозеле (ныне территория Объединённые госпитали) возвели двойной зернохранилищный комплекс (хореум, 70 × 20 м), снабжавший город и императорский двор. Сохранились фрагменты стен с слепыми аркадами[80].

Строительство замедлилось уже при Константине и завершилось лишь около 379 года при Грациане. Базилика, термы и цирк образовали единый дворцовый ансамбль. Их пространственная связь, как и в Риме (Большой цирк и Палатин), подчёркивала преемственность имперской власти. Аналогичные комплексы известны в цирке Нерона у виллы Максенция на Аппиевой дороге и в резиденции Галерия в Салониках[81].

Императорские термы

Императорские термы — один из самых известных античных памятников Трира. Точная дата их строительства остаётся дискуссионной: вероятно, они возведены после 294 года, когда город стал императорской резиденцией. Неизвестно, были ли они заказаны Констанцием I или его сыном Константином.

На этом месте изначально находились простые деревянные постройки с подвалами и хранилищами (до середины I века). Позднее их объединили в роскошную резиденцию, о чём свидетельствуют находки, включая мозаику Полида. Здание использовалось до конца III века.

По первоначальному замыслу термы должны были войти в число крупнейших банных комплексов империи, уступая лишь термам Траяна, Каракаллы и Диоклетиана в Риме. Их планировка («малый императорский тип») схожа с более ранними Барбаратермами.

Однако комплекс никогда не использовался по назначению. Строительство остановилось после переноса столицы на восток в 324 году, хотя большая часть уже была завершена. Работы возобновились при Валентиниане I (ок. 379 г.), но с радикальным изменением концепции: банные помещения демонтировали, западную часть с фригидарием снесли. Круглый зал тепидария превратили в вестибюль, а палестру расширили в мощёный двор. Среди гипотез о назначении перестроенного комплекса: императорская резиденция, административный форум, казармы (схолы) императорской гвардии — наиболее вероятно по мнению археологов. В Средневековье часть терм интегрировали в городские укрепления, что сохранило восточный фасад высотой свыше 20 метров[82][83].

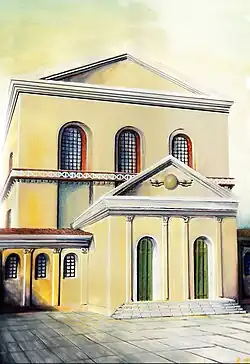

Базилика Константина

Хотя название и внешний вид нынешней Базилики Константина могут указывать на античное культовое сооружение, изначально здание строилось как приёмный зал императорской резиденции. Часто используемое название Palastaula или Aula Palatina точнее отражает назначение, но не встречается в классической латыни[84]. Длина базилики составляет 69,8 м (включая 12,4-метровую апсиду) при ширине 27,2 м[85]. В античности её высота достигала около 30 м. Наружные стены толщиной 2,7 м были сложены из кирпичной кладки и покрыты штукатуркой. Элементы из красного песчаника добавлены в ходе современных реставраций.

Внутреннее пространство отличалось богатой отделкой: неф и апсида имели пол и стены, облицованные мраморными плитами (opus sectile) вплоть до карнизов верхних окон. Сохранились фрагменты этой отделки, а также отверстия от железных креплений. Выше располагалась лепнина, доходившая до потолка, который, вероятно, напоминал нынешнюю кессонную конструкцию 1955 года. Примечательна система отопления: огромный зал площадью 1600 м² обогревался через трёхчастную гипокаустную систему с пятью префурниями.

Базилика не стояла изолированно. К югу от главного входа находился мраморный вестибюль, а снаружи к зданию примыкали портики с внутренними дворами. Остатки этих сооружений либо законсервированы, либо отмечены на мостовой современной площади.

Палатаула, вероятно, была построена в 305—311 годах как часть реконструкции императорской резиденции[86]. Монументальное здание служило местом для аудиенций, приёмов и придворных церемоний, при этом императорский трон предположительно размещался в апсиде. Для возведения сооружения, перекрывшего даже перекрёсток улиц, потребовались масштабные земляные работы. На месте западного блока ранее находилась резиденция высокопоставленного имперского чиновника.

После окончания римского владычества обгоревшее здание перешло в состав франкского королевского домена. В 902 году руины были пожалованы трирскому епископу. Впоследствии базилику перестроили в укреплённый комплекс: апсиду превратили в башню, а внутри ограждённого пространства разместили хозяйственные и подвальные помещения. После 1614 года южную и восточную стены разобрали, а их кладку интегрировали в новый Курфюрстский дворец или использовали для внутреннего двора. После разграбления французскими революционными войсками в 1794 году комплекс служил казармой и военным госпиталем. В 1844 году прусский король Фридрих Вильгельм IV распорядился восстановить здание как храм для протестантской общины Трира. Во Вторую мировую войну дворец и базилика серьёзно пострадали. Реставрационные работы начались лишь в 1954 году, позволив провести археологические раскопки и детальную документацию сохранившихся конструкций[87][88].

Собор

|

|

Переход города от поздней античности к Средневековью прослеживается в соборе как ядре средневекового Трира. Археологические исследования здания ведутся с 1843 года. Крупные раскопки проводились после Второй мировой войны до 1981 года, выявив в древнейшем слое элитный жилой квартал II—III веков н. э. Среди построек выделялся парадный зал, богато украшенный настенными и потолочными росписями[89]. Фрагменты здания законсервированы под средокрестием собора, а реконструированные фрески экспонируются в Епархиальном музее. Богатство убранства породило гипотезы о принадлежности комплекса к позднеантичному дворцовому строительству.

Жилые кварталы были снесены и выровнены в начале IV века. На их месте возвели комплекс из двух трёхнефных базилик, ориентированных на восток. Колонны северной базилики были выполнены из Оденвальдского гранита[90], который доставляли из Фельзенмеер (Лаутерталь) близ Лаутерталя по Рейну и Мозелю. На это указывает «Камень собора», расположенный перед зданием. Ширина церковных комплексов, включая поперечные постройки и перистильные дворы, составляла около 40 м (северная базилика) и 30 м (южная базилика под современной церковью Либфрауэн) при длине 150 м каждая. Между базиликами находилось квадратное баптистериум, чьи контуры отмечены на мостовой соборной площади.

После разрушения в конце IV века северную базилику перестроили, возведённый на месте средокрестия квадратный зал имел стороны длиной 41,5 м. Кирпичная кладка вдоль улицы Виндштрассе (северная сторона собора) сохранилась на высоту до 30 м[91][92].

Некрополи

Кладбища римского периода изучены фрагментарно, их точные границы в основном неизвестны. В ранний период (до середины II века) небольшие некрополи располагались близ поселений у Мозеля и вдоль Олевигер-штрассе к амфитеатру. Строительство городских стен вынудило перенести захоронения за пределы города, хотя некоторые ранние погребения обнаружены внутри укреплённой зоны. Преобладающим обрядом была кремация. Захоронения в грунте появляются со II века, а саркофаги — с середины II века.

После возведения городских стен крупнейшие некрополи располагались вдоль северных и южных выездных дорог. В северном захоронении погребения изначально концентрировались вдоль дороги, проходившей западнее современной Паулинштрассе. После осушения старого русла Мозеля эта территория вплоть до Штайнхаузенштрассе также стала использоваться для захоронений, особенно в IV веке. Южный некрополь простирался вдоль нынешней Маттиасштрассе. Из среднего имперского периода в земельный музей поступило более 2000 инвентарных описей кремационных погребений[93]. Поздние захоронения в саркофагах сосредоточены под местной церковью, а на северо-западе некрополь граничил с гончарным кварталом.

К востоку от города, у стен севернее амфитеатра, обнаружены кремационные и грунтовые могилы, ныне застроенные. Некрополь с погребениями III—IV веков находится на склоне выше амфитеатра, где найдены богатые погребальные дары из стекла и керамики. На западном берегу Мозеля кладбища располагались в современных районах Трир-Вест/Паллиен и Трир-Эрен вдоль дороги, ведущей в Реймс[94].

Надгробные сооружения варьировались по форме. Каменные памятники вдоль погребальных дорог региона особенно известны благодаря Ноймагенским стелам и Игельской колонне. Состоятельные жители иногда возводили подземные гробницы с храмом над ними, как, например, Гробница на Райхертсберге или Грутенхёйсхен. Происхождение так называемого Франценскнюппхена на холме Петрисберг выше Трира остаётся неясным: возможно, это монументальный курганный тумулус.

В позднеантичный период захоронения концентрировались вокруг могил святых, епископов и мучеников. Из этих загородных погребальных часовен развились средневековые церкви. Подобная тенденция прослеживается во многих позднеримских городах; в Трире её можно наблюдать на примере позднеантичных захоронений под церковь Святого Паулина, бенедиктинское аббатство Святого Матфея и имперское аббатство Святого Максимина[95].

Окрестности

Уже в средний имперский период в окрестностях города возникли крупные сельские виллы, выгодно расположенные близ рынков сбыта и потому, как и вокруг многих римских городов, значительно расширенные. Примеры таких усадеб можно найти в Меринге и Отранге. Если изначально эти хозяйства ориентировались на земледелие и скотоводство, то к III—IV векам площади виноградников существенно увеличились. Во многих усадьбах в этот период добавились крупные винодельни. Это могло быть связано с присутствием императорского двора[96]. Однако также предполагается, что император Проб в конце III века отменил прежние ограничения на виноградарство в провинциях[97].

Присутствие императорской администрации привело к тому, что некоторые усадьбы в IV веке были значительно расширены или превращены в монументальные комплексы. Ярким примером служит вилла в Вельшбиллиге, перед фасадом которой находился большой водоём с первоначально 112 гермами. Её расположение в зоне Лангмауэр указывает на императорское владение. Подобный статус предполагается и для позднеантичных дворцовых комплексов в Конце (Императорская вилла в Конце) и Трир-Пфальцеле (Палациолум)[98].

Старейшей римской дорогой региона считается тракт, проложенный Агриппой из Лиона через Мец в Трир[99]. Её хорошо сохранившиеся участки, известные как Римская дорога Трир–Кёльн, продолжались через Айфель к Рейну. Наиболее знаменита Авзониева дорога, названная в честь римского поэта и государственного деятеля Авсония, долгое время жившего в Треверах. Она пролегала через Хунсрюк к Бингиуму, где соединялась с Римской дорогой вдоль Рейна. Другие маршруты вели через Кориоваллум (современный Херлен в Нидерландах) к Колонии Ульпии Траяне (близ Ксантена), в Страсбург и вдоль Мозеля к Конфлуэнтес (современный Кобленц). В позднеантичный период эти дороги усиливали укреплениями, например, в Ноймаген-Дрон, Битбург и Юнкерат.

История исследований

Веками видимые руины римского города вызывали интерес к античному прошлому во все последующие эпохи. Соседние города с римским наследием, такие как Реймс, Туль и Мец, в Средние века связывали своё основание с мифами о Реме или царе Тулле Гостилии. Чтобы подчеркнуть первенство Трира, возникла легенда, согласно которой город основал Требета, сын царя Нина[100]. Согласно преданию, он был изгнан из Ассирии мачехой Семирамидой. По свидетельству Орозия[101], это произошло за 1300 лет до основания Рима. Мнимое надгробие Требеты якобы находилось в кургане Франценскнюппхен на холме Петрисберг.

Надпись с могилы Требеты упоминается в трирских рукописях примерно с 1000 года и позже вошла в «Деяния треверов» и хронику Оттона Фрейзингенского. В XV веке возник гекзаметр «Ante Romam Treveris stetit annis mille trecentis», первоначально размещённый на Штайпе, а ныне — на Красном доме на Главном рынке[102].

Уже в эпоху гуманизма легенда о Требете подверглась сомнению, впервые — со стороны Виллибальда Пиркгеймера в 1512 году. Тогда же началось активное изучение римского наследия, особенно скульптур и надписей. В коллекцию графа Петера Эрнста I фон Мансфельда в Клаузене входили некоторые находки из Трира. Город также упоминается в путевых заметках географов Абрахама Ортелия и Иоганнеса Вивиануса XVI века[103].

Особое значение имели труды Александра Вилтхейма, иезуита, который с высокой точностью картографировал римские памятники, описывая историю Augusta Treverorum, топографию и экономику [[|Арденны (горы)|Арденнского леса]], римские дороги и виллы[104]. В начале XVII века трирский архиепископ Филипп Кристоф фон Зётерн приказал вскрыть акведук Рувер, а Карл Каспар фон дер Лейен организовал раскопки в Барбаратермах.

Археология в Трире получила новый толчок после Французской революции и в период правления Наполеона I. В 1801 году местная интеллигенция основала Общество полезных исследований Трира, которое вскоре сосредоточилось на изучении римской эпохи. При Наполеоне начались работы по расчистке руин, включая раскопки Порта Нигра. В прусский период поддержку археологии оказал кронпринц, будущий король Фридрих Вильгельм IV. В 1820 году архитектор Карл Фридрих Кведнов (Carl Friedrich Quednow) организовал выставку государственной коллекции римских каменных памятников в Порта Нигра и Императорских термах. В том же году он опубликовал труд «Описание древностей Трира и его окрестностей галло-бельгийской и римской эпох». Объединение государственной и общественной коллекций произошло лишь в 1844 году[105].

Конфликт между католической интеллигенцией и прусской администрацией сохранялся до 1877 года, когда был основан Рейнский земельный музей Трира (ранее Провинциальный музей)[105]. Это закрепило исследование, сохранение и экспозицию римских находок как государственную задачу. Музей, функционирующий как «раскопочный институт», продолжает работу по сей день, а его статус закреплён в Законе об охране памятников[106].

С конца XIX века до Второй мировой войны масштабные раскопки привлекли внимание к памятникам Трира. Среди них — исследования амфитеатра, Императорских и Барбара-терм, а также храмового комплекса в Альтбахтале. Строительство канализации в 1899—1906 годах позволило детально изучить план античного города. С этими работами связаны имена археологов-первопроходцев, таких как Феликс Хеттнер, Ханс Ленер, Вильгельм фон Массов и Зигфрид Лёшке.

Бомбардировки Второй мировой открыли доступ к ранее застроенным участкам, например, в районе собора и Палатаулы. Однако урбанизация 1960-х и крупные проекты при ограниченном финансировании замедлили научную обработку находок. К 2000-летию города в 1984 году выпустили два спецвыпуска: об основании Augusta Treverorum[107] и позднеантичной императорской резиденции[108].

Расширение музея в 1984—1991 годах совпало с масштабными раскопками (Рыночная площадь в 1986/87 годах, монастырь Св. Максимина в 1978—1994 годах). Срочные строительные проекты, как подземная парковка у универмага Horten, требовали быстрого вскрытия культурных слоёв, что вынуждало заменять планомерные исследования спасательными. Публикация ежегодных отчётов в Трирском журнале прерывалась с 1964 по 1998 год. С 1997 года музей, благодаря увеличенному финансированию, возобновил систематические публикации. С 1998 года внедрены договоры с застройщиками, гарантирующие время для исследований и чёткие сроки передачи участков[109].

Примечания

- ↑ Hartwig Löhr: Die älteste Besiedlung der Trierer Talweite von der Altsteinzeit bis zur Hallstattzeit. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Augustusstadt der Treverer. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 9.

- ↑ Hartwig Löhr: Die älteste Besiedlung der Trierer Talweite von der Altsteinzeit bis zur Hallstattzeit. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Augustusstadt der Treverer. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 12, Kat.-Nr. 4 u. 12.

- ↑ Alfred Haffner: Die Trierer Talweite in der Latènezeit. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Augustusstadt der Treverer. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 16.

- ↑ Cüppers, 1990, S. 578.

- ↑ Alfred Haffner: Die Trierer Talweite in der Latènezeit. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Augustusstadt der Treverer. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 16-19.

- ↑ Heinz Heinen: Trier und das Trevererland in römischer Zeit. 2. Auflage. Spee, Trier 1993, S. 9f.

- ↑ Heinz Heinen: Augustus und die Anfänge des römischen Trier. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Augustusstadt der Treverer. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 38, Kat.-Nr. 41 u. 42.

- ↑ Heinz Heinen: Augustus und die Anfänge des römischen Trier. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Augustusstadt der Treverer. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 36 (дискуссия между первым и вторым наместничеством, см. Otto Roller: Wirtschaft und Verkehr. In: H. Cüppers (Hrsg.): Die Römer in Rheinland-Pfalz. Hamburg 2002, S. 261; Raymond Chevallier: Les Voies Romaines. Picard, Paris 1997, S. 209f). Подтверждение принадлежности Агриппе основано на свидетельстве Страбона (4, 1, 2)

- ↑ Heinz Heinen: Augustus und die Anfänge des römischen Trier. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Augustusstadt der Treverer. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 41.

- 1 2 3 4 Cüppers, 1990, S. 579.

- ↑ Веллей Патеркул 2, 97 (лат. текст); Светоний: Август 23 (Архивировано {{{2}}}.)

- 1 2 Heinz Heinen: Augustus und die Anfänge des römischen Trier. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Augustusstadt der Treverer. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 40, Kat.-Nr. 43; Mechthild Neyses-Eiden: in: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Fundstücke: von der Urgeschichte bis zur Neuzeit. Theiss, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8062-2324-8, S. 50f. (Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums 36).

- ↑ Corpus Inscriptionum Latinarum 13, 3671; Lothar Schwinden in: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Fundstücke: von der Urgeschichte bis zur Neuzeit. Theiss, Stuttgart 2009, S. 52f. (= Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums 36).

- ↑ Jennifer Morscheiser-Niebergall: Die Anfänge Triers im Kontext augusteischer Urbanisierungspolitik nördlich der Alpen. Harrassowitz, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-447-06086-8, S. 132f. (= Philippika, Marburger altertumskundliche Abhandlungen 30)

- ↑ Тильманн Бехерт и др. (Hrsg.): Orbis Provinciarum. Die Provinzen des römischen Reiches. Einführung und Überblick. Mainz 1999, S. 125

- ↑ Edith Mary Wightman: Der Meilenstein von Buzenol, eine Inschrift aus Mainz und die Rechtstellung des römischen Trier. In: Trierer Zeitschrift 39, 1976, S. 66; dieselbe: Roman Trier and the Treveri. Rupert Hart-Davis, London 1970, S. 40f.

- 1 2 Tacitus, Historiae 4, 77 (лат. оригинал на thelatinlibrary.com)

- ↑ Tacitus, Historiae 4, 72 (лат. оригинал на thelatinlibrary.com)

- ↑ Edith Mary Wightman: Roman Trier and the Treveri. Rupert Hart-Davis, London 1970, S. 40 u. 42; Franz Schön: Augusta [6] Treverorum. In: (= Der Neue Pauly. Supplemente. Band ). Metzler, Stuttgart/Weimar 1997, ISBN 3-476-01472-X, Sp. 286.

- ↑ Edith Mary Wightman: Roman Trier and the Treveri. Rupert Hart-Davis, London 1970, S. 40; о камне см. Edith Mary Wightman: Der Meilenstein von Buzenol, eine Inschrift aus Mainz und die Rechtstellung des römischen Trier. In: Trierer Zeitschrift 39, 1976; H. Finke: Neue Inschriften. In: Отчёт Римско-Германской комиссии 17, 1927, S. 1-107 и 198—231, Nr. 320; CIL 17, 2, 549.

- ↑ Heinz Heinen: Trier und das Trevererland in römischer Zeit. 2. Auflage. Spee, Trier 1993, S. 61-63.

- ↑ См., напр., AE 1977, 691; AE 1983, 812; AE 2006, 750; Corpus Inscriptionum Latinarum 3, 4391; Corpus Inscriptionum Latinarum 13, 634; Corpus Inscriptionum Latinarum 13, 1883; Corpus Inscriptionum Latinarum 13, 7118. Обсуждение см. Жан Криер: Die Treverer außerhalb ihrer Civitas. Mobilität und Aufstieg. Rhein. Landesmuseum Trier, 1981, ISBN 3-923319-00-2, S. 172—177 (= Trierer Zeitschrift Beiheft 5).

- ↑ См., напр., AE 1968, 321; Corpus Inscriptionum Latinarum 3, 4153.

- ↑ Pomponius Mela: De chorographia 3, 15 (лат. оригинал на thelatinlibrary.com).

- ↑ Heinz Heinen: Augustus und die Anfänge des römischen Trier. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Augustusstadt der Treverer. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 44f.

- ↑ Trierer Porta Nigra ist exakt 1848 Jahre alt (нем.). Deutsche Welle (12 января 2018). Дата обращения: 13 января 2018.

- ↑ Heinz Heinen: Trier und das Trevererland in römischer Zeit. 2. Auflage. Spee, Trier 1993, S. 97f.

- ↑ О производстве трирской сигиллаты см. Ингеборг Хульд-Цетше: Trierer Reliefsigillata: Werkstatt I. R. Habelt, Bonn 1972 (= Materialien zur römisch-germanischen Keramik 9); та же: Trierer Reliefsigillata: Werkstatt II. R. Habelt, Bonn 1993 (= Materialien zur römisch-germanischen Keramik 12).

- ↑ Susanna Künzl: Die Trierer Spruchbecherkeramik. Dekorierte Schwarzfirniskeramik des 3. und 4. Jahrhunderts. Trier 1997, ISBN 3-923319-35-5 (= Beihefte Trierer Zeitschrift 21)

- ↑ Гельмут Бернхард: Bacchus und Sucellus. 2000 Jahre römische Weinkultur an Rhein und Mosel. Rhein-Mosel-Verlag, Briedel 1999, ISBN 3-89801-000-7.

- ↑ Corpus Inscriptionum Latinarum 13, 6800

- ↑ Ингемар Кёниг: Die Zeit der gallischen Usurpatoren (260—274). In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Kaiserresidenz und Bischofsstadt. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 9-15, здесь S. 14.

- ↑ Bernhard, 1990, S. 125.

- ↑ Об императорском дворце в Трире: Ulrike Wulf-Rheidt: «Den Sternen und dem Himmel würdig». Kaiserliche Palastbauten in Rom und Trier (= Trierer Winckelmannprogramme. Heft 24, 2012). Harrassowitz, Wiesbaden 2014, ISBN 978-3-447-10235-3.

- ↑ Heinz Heinen: Trier und das Trevererland in römischer Zeit. 2. Auflage. Spee, Trier 1993, S. 121.

- ↑ Heinz Cüppers: Die spätantike Stadt — Kaiserresidenz und Bischofssitz. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Kaiserresidenz und Bischofsstadt. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 74.

- ↑ RIC VI 774.

- ↑ См., напр., Codex Theodosianus 13, 3, 11; Ausonius, epistula 13.

- ↑ Heinz Heinen: Trier und das Trevererland in römischer Zeit. 2. Auflage. Spee, Trier 1993, S. 348—365.

- ↑ Wolfgang Binsfeld: Die ländliche Besiedlung im Umkreis von Trier in der Spätantike. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Kaiserresidenz und Bischofsstadt. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 75f.

- ↑ О завершении римского правления см. Lothar Schwinden: Das römische Trier seit der Mitte des 4. Jahrhunderts. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Kaiserresidenz und Bischofsstadt. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 34-48.

- ↑ Binsfeld W.: Das christliche Trier und seine Bischöfe. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Kaiserresidenz und Bischofsstadt. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 60-65; Heinen H.: Trier als Bischofssitz. In: Александр Демандт, Josef Engemann (Hrsg.): Konstantin der Große. Imperator Caesar Flavius Constantinus. Philipp von Zabern, Mainz 2007, S. 318—326.

- ↑ Corpus Inscriptionum Latinarum 6, 1641; Corpus Inscriptionum Latinarum 13, 11311

- ↑ Karl-Josef Gilles: Die römische Münzstätte Trier von 293/4 bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Kaiserresidenz und Bischofsstadt. Mainz 1984, S. 49-59; derselbe: Münzprägung im Römischen Trier. In: Alexander Demandt, Josef Engemann (Hrsg.): Konstantin der Große. Imperator Caesar Flavius Constantinus. Philipp von Zabern, Mainz 2007, ISBN 978-3-8053-3688-8, S. 313—317.

- ↑ Karl-Josef Gilles: Die römische Münzstätte Trier von 293/4 bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Kaiserresidenz und Bischofsstadt. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 58.

- ↑ Heinz Heinen: Reichstreue nobiles im zerstörten Trier. Überlegungen zu Salvian, gub. VI 72-89. In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 131 (2000), S. 271—278.

- ↑ Lukas Clemens: Trier im Frühmittelalter aus archäologischer Sicht. In: Hans-Peter Kuhnen (Hrsg.): Das römische Trier. Theiss, Stuttgart 2001, S. 79-90 (= Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 40)

- ↑ Reinhard Schindler: Augusta Treverorum. In: «Bonner Jahrbücher» 172, 1972, S. 262—264 с дополнительной литературой.

- 1 2 Cüppers, 1990, S. 583.

- ↑ Karin Goethert in: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Fundstücke: von der Urgeschichte bis zur Neuzeit. Theiss, Stuttgart 2009, S. 68f. (= Серия публикаций Рейнского краеведческого музея 36).

- ↑ Cüppers, 1990, S. 584.

- ↑ Cüppers, 1990, S. 626.

- ↑ Подробнее о форуме: Heinz Cüppers: Das römische Forum der Colonia Augusta Treverorum. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Festschrift 100 Jahre Rheinisches Landesmuseum Trier. Beiträge zur Archäologie und Kunst des Trierer Landes. von Zabern, Mainz 1979, ISBN 3-8053-0390-4, S. 211—262 (=Trierer Grabungen und Forschungen 14); Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Rettet das archäologische Erbe in Trier. Trier 2005, S. 92f.

- 1 2 Corpus Inscriptionum Latinarum 13, 03679 (4, p 43).

- ↑ Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Rettet das archäologische Erbe in Trier. Trier 2005, S. 94-96.

- ↑ Хайнцем Кюпперсом: Die Stadtmauer des römischen Trier und das Gräberfeld an der Porta Nigra. In: Trierer Zeitschrift 36, 1973, S. 133—222.

- ↑ Cüppers, 1990, S. 614.

- ↑ Об сохранившихся участках: Sabine Faust: Schießgraben: Römische Stadtmauer; Joachim Hupe: Schützenstraße: Römische Stadtmauer und Ruwer-Wasserleitung; тот же автор: Simeonsstiftplatz: Römische und mittelalterliche Stadtmauer. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Führer zu archäologischen Denkmälern des Trierer Landes. Trier 2008, S. 62-67 (= Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums Trier 35).

- ↑ Cüppers, 1990, S. 598.

- ↑ Religio Romana. Wege zu den Göttern im antiken Trier. Ausstellungskatalog Rheinisches Landesmuseum Trier 1996, Kat.-Nr. 51a-c (= Серия публикаций Рейнского краеведческого музея Трира 12); Lothar Schwinden in: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Fundstücke: von der Urgeschichte bis zur Neuzeit. Theiss, Stuttgart 2009, S. 116f. (= Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums 36).

- ↑ Eckart Köhne in: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Fundstücke: von der Urgeschichte bis zur Neuzeit. Theiss, Stuttgart 2009, S. 112f. (= Серия публикаций Рейнского краеведческого музея 36).

- ↑ Карл-Йозеф Жиль in: Rheinisches Landesmuseum Trie} (Hrsg.): Fundstücke: von der Urgeschichte bis zur Neuzeit. Theiss, Stuttgart 2009, S. 144f. (= Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums 36).

- ↑ Klaus-Peter Goethert: Die Thermen am Viehmarkt. In: Römerbauten in Trier. Schnell & Steiner, Regensburg 2003, S. 109—111 (= Führungsheft 20, Edition Burgen, Schlösser, Altertümer Rheinland-Pfalz); Frank Unruh: Viehmarkt: Römische Thermen und moderner Schutzbau als «Fenster in die Stadtgeschichte.» In: H.-P. Kuhnen (Hrsg.): Das römische Trier. Theiss, Stuttgart 2001, S. 226 (= Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 40).

- ↑ Siegfried Loeschcke: Die Erforschung des Tempelbezirkes im Altbachtale zu Trier. Berlin 1928.

- ↑ Cüppers, 1990, S. 588.

- ↑ Erich Gose: Der Tempel am Herrenbrünnchen in Trier. In: Trierer Zeitschrift 30, 1967, S. 83-100; Sabine Faust: Pagane Tempelbezirke und Kultbauten. In: Alexander Demandt, Josef Engemann (Hrsg.): Konstantin der Große. Mainz 2007, S. 329.

- ↑ Corpus Inscriptionum Latinarum 13, 3636.

- ↑ Karl-Josef Gilles: Der römische Goldmünzschatz aus der Feldstraße in Trier. Trier 2013 (= Trierer Zeitschrift Beiheft 34); Hans-Peter Kuhnen: Trier: Archäologie und Geschichte einer römischen Metropole. In: Das römische Trier. Stuttgart 2001, S. 31 u. 39; Sabine Faust: Moselufer: Römischer Tempel. In: Führer zu archäologischen Denkmälern des Trierer Landes. Trier 2008, S. 52f.

- ↑ Cüppers, 1990, S. 591.

- ↑ Der Tempel des Asklepios an der Moselbrücke zu Trier. In: Kurtrierisches Jahrbuch 22, 1982, S. 7-13; Markus Trunk: Römische Tempel in den Rhein- und westlichen Donauprovinzen. Augst 1991, S. 225f.

- ↑ Cüppers, 1990, S. 594.

- ↑ Corpus Inscriptionum Latinarum 13, 3648, Corpus Inscriptionum Latinarum 13, 3649, Corpus Inscriptionum Latinarum 13, 3650.

- ↑ Эрнст Хольштейн: Mitteleuropäische Eichenchronologie. Mainz 1980.

- ↑ Heinz Cüppers: Die Trierer Römerbrücken. Mainz 1969; Die Römer in Rheinland-Pfalz. S. 608—614; Mechthild Neyses, Ernst Hollstein in: Trier — Augustusstadt der Treverer. Mainz 1984, S. 180—182.

- ↑ Karl-Josef Gilles: «Zeit im Strom» — Römerzeitliche und nachrömerzeitliche Funde von der Römerbrücke in Trier. Trier 2001, S. 87-92.

- ↑ Cüppers, 1990, S. 584—588.

- ↑ Hans-Peter Kuhnen: Stadtmauer und römische Ruwertal-Wasserleitung. In: Das römische Trier. Stuttgart 2001, S. 220—222; Adolf Neyses: Die römische Ruwerwasserleitung nach Trier. In: Trierer Zeitschrift 38, 1975, S. 75-100; Ernst Samesreuther: Römische Wasserleitungen in den Rheinlanden. In: Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 26, 1936, S. 112—130.

- ↑ Маргарете Кёниг (Hrsg.): Palatia. Kaiserpaläste in Konstantinopel, Ravenna und Trier. Trier 2003, S. 123—161.

- ↑ Hans-Peter Kuhnen: Trier: Archäologie und Geschichte einer römischen Metropole. In: Das römische Trier. Stuttgart 2001, S. 28f.

- ↑ Sabine Faust: St. Irminen: Römische Getreidespeicher (horrea) und Wohnbauten. In: Führer zu archäologischen Denkmälern des Trierer Landes. Trier 2008, S. 16f.

- ↑ Klaus-Peter Goethert und Marco Kiessel: Trier — Residenz in der Spätantike. In: Konstantin der Große. Mainz 2007, S. 304—311.

- ↑ Cüppers, 1990, S. 620—623.

- ↑ Sabine Faust: Kaiserthermen. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Führer zu archäologischen Denkmälern des Trierer Landes. Trier 2008, S. 50f.; Thomas Fontaine: Die Kaiserthermen. In: Hans-Peter Kuhnen (Hrsg.): Das römische Trier. Theiss, Stuttgart 2001, S. 122—134.; Klaus-Peter Goethert: Römerbauten in Trier: Porta Nigra, Amphitheater, Kaiserthermen, Barbarathermen, Thermen am Viehmarkt. Schnell + Steiner, Regensburg 2003, S. 125—149; Daniel Krencker: Die Trierer Kaiserthermen 1: Ausgrabungsbericht und grundsätzliche Untersuchungen römischer Thermen. Filser, Augsburg 1929 (= Trierer Grabungen und Forschungen 1); Ludwig Hussong, Heinz Cüppers: Die Trierer Kaiserthermen 2: Die spätrömische und frühmittelalterliche Keramik. Filser, Augsburg 1972 (= Trierer Grabungen und Forschungen 1,2).

- ↑ Klaus-Peter Goethert und Marco Kiessel: Trier — Residenz in der Spätantike. In: Alexander Demandt, Josef Engemann (Hrsg.): Konstantin der Große. Imperator Caesar Flavius Constantinus. Philipp von Zabern, Mainz 2007, S. 307.

- ↑ По данным Klaus-Peter Goethert und Marco Kiessel: Trier — Residenz in der Spätantike. In: Alexander Demandt, Josef Engemann (Hrsg.): Konstantin der Große. Imperator Caesar Flavius Constantinus. Philipp von Zabern, Mainz 2007, S. 307; согласно Hans-Peter Kuhnen: Die Palastaula (so genannte Basilika) des spätantiken Kaiserpalastes. In: H.-P. Kuhnen (Hrsg.): Das römische Trier. Theiss, Stuttgart 2001, S. 136 (= Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 40), 71,0 m × 32,6 m.

- ↑ Cüppers, 1990, S. 601.

- ↑ Cüppers, 1990, S. 601—604.

- ↑ Hans-Peter Kuhnen: Die Palastaula (so genannte Basilika) des spätantiken Kaiserpalastes. In: H.-P. Kuhnen (Hrsg.): Das römische Trier. Theiss, Stuttgart 2001, (= Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 40), S. 135—142; Klaus-Peter Goethert und Marco Kiessel: Trier — Residenz in der Spätantike. In: Alexander Demandt, Josef Engemann (Hrsg.): Konstantin der Große. Imperator Caesar Flavius Constantinus. Philipp von Zabern, Mainz 2007, S. 307—311; Sabine Faust: Basilika: Römische Palastaula. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Führer zu archäologischen Denkmälern des Trierer Landes. Trier 2008, S. 42f. (= Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums Trier 35); Eberhard Zahn: Die Basilika in Trier. Rheinisches Landesmuseum, Trier 1991, ISBN 3-923319-18-5 (= Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums Trier 6).

- ↑ Erika Simon: Die konstantinischen Deckengemälde in Trier. Zabern, Mainz 1986, ISBN 3-8053-0903-1 (Trierer Beiträge zur Altertumskunde. 3).

- ↑ С минералогической точки зрения — меланократовый кварцевый диорит, см. Erwin Nickel: Odenwald. Vorderer Odenwald zwischen Darmstadt und Heidelberg. Bornträger, Berlin/Stuttgart 1985, S. 20 (= Sammlung geologischer Führer 65).

- ↑ Cüppers, 1990, S. 633.

- ↑ Hans Peter Kuhnen: Dom und Liebfrauen: Die Anfänge der Trierer Bischofskirche. In: H.-P. Kuhnen (Hrsg.): Das römische Trier. Theiss, Stuttgart 2001, S. 114—121 (= Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 40); Winfried Weber: Antike Kirche im Bereich von Dom und Liebfrauen. Sabine Faust: Dom und Liebfrauen: Frühchristliche Kirchenanlage. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Führer zu archäologischen Denkmälern des Trierer Landes. Trier 2008, S. 44f. (= Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums Trier 35).

- ↑ Cüppers, 1990, S. 637.

- ↑ Karin Goethert: Gräberfelder. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Rettet das archäologische Erbe in Trier. Zweite Denkschrift der archäologischen Trier-Kommission. Trier 2005, S. 122—125 (= Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums Trier 31).

- ↑ Adolf Neyses: Die Baugeschichte der ehemaligen Reichsabtei St. Maximin bei Trier. Schnell und Steiner, Regensburg 2001, ISBN 3-7954-2280-9 (= Kataloge und Schriften des Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseums Trier 6).

- ↑ Karl-Josef Gilles: Bacchus und Sucellus. 2000 Jahre römische Weinkultur an Rhein und Mosel. Rhein-Mosel-Verlag, Briedel 1999, S. 155f.

- ↑ Heinz Heinen: Trier und das Trevererland in römischer Zeit. Spee, Trier 1985, S. 145; Gerald Kreucher: Der Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine Zeit. Franz Steiner, Stuttgart 2003, S. 213—215.

- ↑ Thomas H.M. Fontaine: Das Trierer Umland im 4. Jahrhundert. In: Демандт, Александр, Энгельман, Йозеф (Hrsg.): Konstantin der Große. Imperator Caesar Flavius Constantinus. Philipp von Zabern, Mainz 2007, S. 333—341.

- ↑ Otto Roller: Wirtschaft und Verkehr. In: H. Cüppers (Hrsg.): Die Römer in Rheinland-Pfalz. Hamburg 2002, S. 261.

- ↑ Karl-Viktor Decker, Wolfgang Seltzer: Römerforschung in Rheinland-Pfalz. In: Heinz Cüppers (Hrsg.): Die Römer in Rheinland-Pfalz. Lizenzausgabe, Nikol, Hamburg 2002, S. 13f.

- ↑ Orosius 1, 4, 1.

- ↑ Wolfgang Binsfeld: Die Gründungslegende. In: Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Augustusstadt der Treverer. 2. Auflage. Mainz 1984, S. 7f.

- ↑ Itinerarium per nonnullas Galliae Belgicae partes.

- ↑ Kurz Luxemburgum Romanum, genauer Titel Luciliburgensia sive Luxemburgum Romanum, hoc est Arduennae veteris situs, populi, loca prisca … iam inde a Caesarum temporibus Urbis adhaec Luxemburgensis incunabula et incementum investigata atque a fabula vindicata…eruderata et illustrata a Alexandro Wilthemio.

- 1 2 Karl-Viktor Decker, Wolfgang Seltzer: Römerforschung in Rheinland-Pfalz. In: Heinz Cüppers (Hrsg.): Die Römer in Rheinland-Pfalz. Lizenzausgabe, Nikol, Hamburg 2002, S. 22.

- ↑ Hans-Peter Kuhnen: Trier: Archäologie und Geschichte einer römischen Metropole. In: H.-P. Kuhnen (Hrsg.): Das römische Trier. Theiss, Stuttgart 2001, S. 13 (= Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 40).

- ↑ Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Augustusstadt der Treverer. 2. Auflage. Mainz 1984.

- ↑ Rheinisches Landesmuseum Trier (Hrsg.): Trier — Kaiserresidenz und Bischofsstadt. 2. Auflage. Mainz 1984.

- ↑ Hans-Peter Kuhnen: Trier: Archäologie und Geschichte einer römischen Metropole. In: H.-P. Kuhnen (Hrsg.): Das römische Trier. Theiss, Stuttgart 2001, S. 13-16 (= Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 40).

Литература

- Bernhard H.. Die römische Geschichte in Rheinland-Pfalz // Die Römer in Rheinland-Pfalz (нем.). — Stuttgart: Konrad Theiss Verlag GmbH Sc Co., 1990. — S. 39—168. — 711 S. — ISBN 3 8062 0308 3.

- Cüppers H.. Trier // Die Römer in Rheinland-Pfalz (нем.). — Stuttgart: Konrad Theiss Verlag GmbH Sc Co., 1990. — S. 577—653. — 711 S. — ISBN 3 8062 0308 3.