Инжирный плодовый наездник

| Инжирный плодовый наездник | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

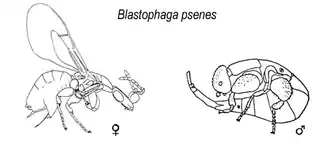

Самка Blastophaga psenes | ||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||

|

Домен: Царство: Подцарство: Без ранга: Без ранга: Без ранга: Без ранга: Тип: Подтип: Надкласс: Класс: Подкласс: Инфракласс: Надотряд: Hymenopterida Отряд: Подотряд: Инфраотряд: Надсемейство: Семейство: Род: Вид: Инжирный плодовый наездник |

||||||||||

| Международное научное название | ||||||||||

| Blastophaga psenes (Linnaeus, 1758) | ||||||||||

| Синонимы[1] | ||||||||||

|

||||||||||

| ||||||||||

Инжирный плодовый наездник[2], или фиговая оса[2] (лат. Blastophaga psenes) — вид хальцидоидных наездников из семейства Agaonidae. Развивается в плодах инжира (фиговое дерево, или смоковница Ficus carica, род Ficus), облигатными опылителями которого они являются, находясь с ним во взаимовыгодных симбиотических отношениях. Самки откладывают яйца во внутреннюю часть плода, вызывая галлобразование. Размножаются в фигах (сикониях инжира) без необходимости создания колонии или гнезда. Взрослые особи живут всего несколько дней или недель, а личинки от 1—2 месяцев до 240 суток (при зимовке). Развитие от яйца до имаго происходит внутри плода, где личинки наездника питаются растительными тканями и окукливаются. В год бывает несколько поколений, зимуют личинки последней осенней генерации.

Мелкие насекомые длиной около 2 мм. Самки чёрные и блестящие, крупнее самцов. Самцы рыжевато-коричневые, бескрылы, тогда как у самок крылья прозрачные и очень тонкие, с сильно редуцированным жилкованием. У самцов маленькая голова с уменьшенными глазами. Самки находят фигу с помощью обоняния. Родина наездника — Палеарктика, включая Южную Европу вблизи Средиземноморского бассейна, но B. psenes был широко интродуцирован в разные регионы, включая Северную Америку, для облегчения плодоношения инжира.

Распространение и среда обитания

Поскольку для размножения наездник B. psenes использует инжир Ficus carica, он встречается в регионах, где произрастает этот вид фикуса. Родина наездника — Палеарктика, включая Южную Европу вблизи Средиземноморского бассейна[3], Крым, Кавказ, Среднюю Азию[4]. B. psenes был широко интродуцирован для облегчения плодоношения Ficus carica в Афротропику, Неарктику, Ориентальную область и Австралазию[3].

Таксономия и филогенетика

Вид был впервые описан в 1758 году шведским натуралистом Карлом Линнеем под названием Cynips psenes Linnaeus, 1758[5][6]. В 1829 году немецкий биолог Иоганн Гравенгорст сделал его типовым видом для рода Blastophaga[7]. В дальнейшем вид был описан под другими названиями[8][9], признанными синонимами валидного таксона[1].

Между инжиром и фиговыми наездниками существует мутуализм, который создаёт потребность в том, чтобы определённые виды инжира опылялись определёнными видами наездников. Возникновение мутуализма также послужило ключевым фактором в эволюции и диверсификации фиговых наездников. На филогенетическом дереве роды Blastophaga и Wiebesia являются сестринскими группами по отношению друг к другу. Оба этих рода опыляют фиги рода Фикус[10].

Описание

B. psenes это мелкие насекомые длиной около 2 мм[11]: самцы 1,5 мм, самки от 1,5 до 1,9 мм (треть длины брюшка самок приходится на яйцеклад)[12]. Самки чёрные и блестящие, крупнее самцов[13]; самцы рыжевато-коричневые[12]. У самок 11-члениковые усики, а у самцов редуцированные 3-члениковые. Жвалы самки с пиловидными придатками. Самцы имеют маленькую голову с редуцированными глазами[12]. Самцы бескрылы, тогда как у самок крылья хорошо развиты, прозрачные и очень тонкие, с сильно редуцированным жилкованием. Когда самка наездника проникает в отверстие фиги (сиконий инжира), её крылья и усики отделяются[14]. При вскрытии фиги крылья ос можно увидеть в отверстии фиги. Кроме того, внутри фиги можно обнаружить взрослых ос, личинок и яйца[11]. Взрослые наездники ведут свободный образ жизни, который составляет для имаго от нескольких дней до нескольких недель[15], а для личинок 1—2 месяца (но с учётом зимовки последнего осеннего поколения личинок Blastophaga psenes — до 240 суток)[12].

Наездник развивается в плодах инжира (фиговое дерево, или смоковница Ficus carica, род Ficus), облигатными опылителями которого они являются, находясь с ним во взаимовыгодных симбиотических отношениях. Самки откладывают яйца во внутреннюю часть плода, вызывая галлобразование. Внутри плодов личинки наездника питаются растительными тканями[15].

Хромосомные исследования Blastophaga psenes показали, что кариотип состоит из 12 хромосом (2n = 12) у самок (диплоидный набор) и 6 у самцов (гаплоидный набор), характеризующихся пятью крупными метацентрическими и одной более мелкой субтелоцентрической хромосомой. Подобная организация хромосом встречается у родственных семейств агаонид, торимид и ормирид, что указывает на их общее происхождение[16].

Жизненный цикл

.jpg)

Взрослые особи B. psenes живут не более пары недель. Эти наездники откладывают оплодотворённые яйца в женские цветки сикония фиги F. carica. Личинки развиваются в завязи, образуя галл. Личинки становятся взрослыми примерно в то же время, когда мужские цветки фиги готовы производить пыльцу. Когда взрослый наездник достигает зрелости, он спаривается с другим наездником внутри сикония. После спаривания самки выходят из фиги и ищут новую близлежащую фигу, в которую откладывают яйца. Затем самка откладывает яйца в новый сиконий, чтобы повторить процесс снова[15]. В условиях южного берега Крыма B. psenes имеет три поколения наездников: весеннее, летнее и осеннее[12].

Мутуализм

Каждый вид фиги опыляется определённым видом фигового наездника. Такое взаимодействие между этими двумя разными организмами известно как мутуализм[10]. Оба они живут в тесной физической связи и получают пользу друг от друга. Для фиговых наездников инжир служит «гнездом» — местом, где они откладывают и выращивают яйца. Для фиги их фиговые наездники выступают в роли агентов опыления, когда пыльца переносится на другие растения для размножения. В частности, B. psenes находится в мутуалистических отношениях с инжиром вида F. carica. Этот вид может быть опылён только симбиотическим наездником, который взял пыльцу с другого сикония. Самка наездника откладывает яйца в сиконии для дальнейшего выведения личинок. Когда личинки становятся взрослыми насекомыми, имаго переносят пыльцу, накопившуюся в сиконии, из одной фиги в другой близлежащий сиконий. Таким образом, когда наездники откладывают яйца, они также фактически опыляют этот сиконий[15]. Самки находят фигу в основном с помощью обоняния[17]. Между мужскими и женскими фиговыми деревьями есть различия[15].

Мужские деревья

На мужских деревьях встречаются женские цветки с короткими стилодиями (стерильная часть плодолистика (пестика) между завязью и рыльцем в цветке). Это выгодно для наездников, которые не имеют очень длинных яйцекладов и могут паразитировать только на завязях женских цветков с коротким стилодием, встречающихся только на мужских деревьях. Все женские цветки на мужских деревьях с паразитирующими завязями означают, что завязи содержат яйца наездников и производят личинок вместо семян. С другой стороны, женские цветки на мужских деревьях с непаразитирующими завязями производят семена, помогая опылению и размножению этого цветка[15].

Женские деревья

Женские цветки женских деревьев имеют длинные стилодии[15]. Поэтому наездники не могут паразитировать на этих завязях, так как их яйцеклады слишком коротки, чтобы достать до основания сикония. Поскольку наездники не могут откладывать яйца в эти женские цветки, все женские цветки на женских деревьях производят семена вместо личинок. Эта особенность женских цветков на женских деревьях объясняет, почему осам практически невозможно выйти из женского фигового дерева. Фиговые осы не могут проводить там яйцекладку и могут опасно застрять в сиконии[15].

Спаривание и развитие

Самцы первыми выходят из галлов и начинают искать самок для спаривания. Иногда спаривание происходит до того, как самка закончит выходить из галла. Самцы подходят к галлам, в которых находятся самки, прогрызают отверстие мандибулами, вводят трубчато-удлинённые последние сегменты брюшка и оплодотворяют самок, пока те ещё находятся в галлах. Затем самцы начинают увеличивать отверстие в фиге. Некоторые из них падают с фиги на землю (у них нет крыльев, и они вскоре умирают). Расширенное отверстие позволяет самкам покинуть сиконий в поисках нового места для яйцекладки. Спаривание происходит внутри сикония, а откладывание яиц — в сиконии другой фиги[18]. Каждый самец копулирует с несколькими самками (соотношение полов составляет 9—18 самцов на 100 самок) и затем погибает в полости фиги[19].

Оплодотворённые самки, покинув галл через отверстие, проделанное самцом, на пути к остиолам проходят через область мужских цветков, где обсыпаются пыльцой. Чешуйки остиолы фиги легко поддаются и позволяют самкам выйти наружу. Чешуйки же, выстилающие остиолу другого инжира, куда теперь попадают самки, оказывают большее сопротивление: наездник просовывает голову под свободный край внешней чешуйки, затем с трудом проходит сквозь чешуйки и при этом теряет крылья, части усиков и ног. Количество самок, найденных в полости молодого инжира, варьируется, и по разным наблюдениям составляет от четырёх до восемнадцати. Самка может отложить яйца в 300—400 цветках (в завязи, между нуцеллой и внутренним слоем). В это же время небольшое количество жидкости из кислотной железы впрыскивается в эндосперм, вызывая его разрастание в питательную ткань для будущей личинки наездника. Личинка проходит через две личиночные стадии и препупальную стадию до стадии куколки; полное развитие занимает два с половиной, два или семь месяцев, в зависимости от поколения, приходящегося на весну, лето или зиму соответственно[19].

Родственный отбор

Blastophaga psenes размножаются внутри фиги. Позже самка откладывает яйца в завязи другого фикуса, просовывая свой яйцеклад в рыльце каждого цветка. Это может привести к тому, что некоторые цветы не будут опыляться, потому что у некоторых слишком длинные цветоносы. Каждая личинка, вышедшая из отложенного яйца уничтожает женский цветок, питаясь его растущим семенем. Когда наездники выходят из сикония, они устремляются к другому ближайшему сиконию. Это приводит к появлению большого количества ос, конкурирующих между собой за право попасть в соседний сиконий. Из-за этого опыление становится менее эффективным, так как больше пыльцы падает с тел ос[15]. Количество потомства зависит от числа ос-опылителей на сиконии. Число потомков невелико, если число ос в сиконии велико[14]. В среднем, каждый наездник имеет 3 потомства в год[11].

Взаимодействие с другими видами

Питание

Вылупившись, личинки B. psenes питаются гиперпластическими соцветиями. Самка-мать наездника вызывает появление этой гиперпластическую ткань, когда откладывает яйца в сиконий[18].

Хищничество

Одним из основных хищников этих ос являются муравьи[20]. Муравьи находят этих наездников с помощью химических сигналов, таких как запахи. Муравьи используют мутуализм фиговых ос, чтобы найти их, обнаруживая запах, исходящий от фиг мужских деревьев. Они знают, что большинство этих наедников находятся на мужских фиговых деревьях, поэтому используют эти отношения, чтобы охотиться на ос. Эта концепция называется ассоциативным обучением запаху, поскольку муравьи косвенно находят этих ос, ассоциируя запах инжира с наездниками. Однако некоторые муравьи не реагируют на запах инжира по разным причинам. Например, инжир может быть неопыляемым и поэтому не выделять никаких химических веществ. В том случае, если муравьи не могут распознать запах, наездники не будут ими пойманы[20].

Паразитизм

На наездниках B. psenes паразитирует фитонематода Schistonchus caprifici (семейство Aphelenchoididae из отряда Тиленхида), которая также переносится клептопаразитом Philotrypesis caricae (Pteromalinae)[18]. Эти паразиты переносятся в гемоцеле самки наездника. Когда самка B. psenes откладывает яйцо внутри сикония, нематоды также откладываются. Затем часть этих нематод проникают в ткани соцветия, питаются и размножаются. Личинки наездника заканчивают развитие, когда часть нематод все ещё находится внутри гемоцеля. После оплодотворения самки выходят из сикония с нематодами, все ещё находящимися в гемоцеле, а также с хлопьями пыльцы на теле. Поскольку эта нематода находится в основном в гемоцеле самки наездника, самцы не ассоциируются с нематодами. B. psenes — эффективный хозяин и вектор переноса этих фитонематод[18].

Все жизненные стадии нематоды Schistonchus caprifici обнаружены в гемоцеле крылатых самок наездников B. psenes и P. caricae. Связь с бескрылыми самцами обеих наездников не наблюдается. Для этих двух видов наездников число крылатых самок, переносящих нематоду, было больше в июне, чем в марте. Однако доля наездников P. caricae, переносящих S. caprifici, была на 50 % (в марте) и на 20 % (в июне) меньше, чем у B. psenes. Диапазон численности нематод, переносимых каждой крылатой самкой, составил 1—3 и 1—23 для P. caricae и 1—4 и 1—116 для B. psenes в марте и июне соответственно. Морфометрические показатели энтомогенных (происходящих от обоих наездников) и фитофагических самок S. caprifici не различались. Гистологическое исследование тычиночных соцветий каприфига, заражённых фитофагами S. capnjici, выявило колонии нематод внутри и снаружи скоплений пыльников и нитей пыльников. Питание нематод вызывало некроз эпидерниса и кортикальной паренхимы пыльников и образование в пыльниках гипертрофированных эпидермальных клеток с тёмноокрашенной цитоплазмой[18].

Взаимодействие с клептопаразитическими видами

B. psenes также иногда ассоциируется с Philotrypesis caricae (Pteromalinae), не опыляющим фиги другим наездником, которого иногда называют клептопаразитом B. psenes[21]. В отличие от B. psenes, которые откладывают яйца в сиконии, P. caricae яйцекладут на внешней стороне соцветий, которые уже были паразитированы и превращены в галл с личинкой B. psenes внутри, и перемещаются по нескольким фигам. Прожорливая личинка P. caricae выходит из яйца и быстро развивается, питаясь гиперпластическими тканями галла внутри соцветия. Личинка B. psenes не в состоянии конкурировать за пищу с совместно живущей клептопаразитической личинкой P. caricae и погибает. Личинка P. caricae завершает своё развитие, окукливается и выходит из соцветия в виде бескрылого самца или крылатой самки[18]. Поскольку личинки P. caricae также поедают запёкшуюся ткань фиги, остаётся неясно, является ли это взаимодействие истинно клептопаразитическим[21][22].

Болезни

Некоторые наездники B. psenes переносят болезнь фиговых деревьев F. carica[14]. Это заболевание, известно как эндосепсис инжира, а вызывает его аскомицетный грибок Fusarium moniliforme из порядка Гипокрейные. Наездники переносят это заболевание на своих крыльях и теле. Поскольку грибок растёт на остиолах, он передаётся на тело наездника, когда наездник выходит из сикония через остиолы. Эндосепсис инжира не передаётся наездниками трансовариально. Наездники заражаются спорами гриба при контакте с поверхностями растений после появления. Исследования показали, что наездники на верхних поверхностях листьев были заражены этим грибком в большей степени, чем другие наездники. Наездники, которые находились выше на дереве или дальше на ветке, также имели больше грибка на своих крыльях и теле. Это позволило сделать вывод, что заражение увеличивается по мере того, как наездники проходят по листьям, черешкам и плодам, прежде чем они достигнут отверстия сикония. Этот грибок поражает как самцов, так и самок. Грибок проявляется в большей степени на весенних каприфигах, опыляемых с использованием 5—10 другими зимними каприфигами, чем на весенних каприфигах, опыляемых только с помощью одного другого зимнего каприфига. Кроме того, частота появления этого грибка выше при высокой численности наездников на ограниченном количестве инжира. Чем больше ос проходит через одну остиолу, тем выше вероятность заражения наездника F. moniliforme[14].

Примечания

- 1 2 Blastophaga psenes (Linnaeus, 1758) in GBIF Secretariat (2023). GBIF.org. doi:10.15468/39omei. Дата обращения: 16 июня 2025.

- 1 2 Стриганова Б. Р., Захаров А. А. Пятиязычный словарь названий животных: Насекомые. Латинский, русский, английский, немецкий, французский / под ред. д-ра биол. наук, проф. Б. Р. Стригановой. — М.: РУССО, 2000. — С. 289. — 1060 экз. — ISBN 5-88721-162-8.

- 1 2 Simon van Noort (Iziko South African Museum) and Jean-Yves Rasplus (INRA, France). Blastophaga psenes Linnaeus (англ.). Fig wasps. Iziko Museums of South Africa (2013). Дата обращения: 16 июня 2025. Архивировано 27 апреля 2015 года.

- ↑ Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Вторая часть // Подотряд Apocrita — Стебельчатобрюхие (Алексеев В. Н. и др.) / под общ. ред. Г. С. Медведева. — Л.: Наука, 1978. — С. 377. — 757 с. — (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР; вып. 120). — 3150 экз.

- ↑ Linnaeus C. Systema naturae (10th Edition). — Stockholm, 1758. — С. 554. — 824 с.

- ↑ ICZN. Opinion 694. Cynips caricae Linnaeus, 1762 (Insecta, Hymenoptera): validated under the plenary powers (англ.) // Bulletin of Zoological Nomenclature : Журнал. — 1964. — Vol. 21. — P. 31—32.

- ↑ Gravenhorst, J. L. C. Disuisito de Cynipe psene auctorum et descriptio Blastophagae, novi Hymenopterorum generis (лат.) // Beiträge zur Entomologie, besonders in Bezug auf die schlesische Fauna : Журнал. — 1829. — Vol. 1. — P. 27—33.

- ↑ Gravenhorst, J. L. C. Allgemeiner Bericht der Entomologischen Section (нем.) // Übersicht der Arbeit und Beränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur : Журнал. — 1827. — Vol. 1826. — P. 23—24.

- ↑ Joseph, K.J. Contribution to our knowledge of fig insects (Chalcidoidea: parasitic Hymenoptera) from India. VI - On six species of Agaonidae (англ.) // Agra University Journal of Research (Science) : Журнал. — 1954. — Vol. 3(2). — P. 401—416.

- 1 2 Machado C. A., E. Jousselin, F. Kjellberg, S. G. Compton, E. A. Herre. Phylogenetic Relationships, Historical Biogeography and Character Evolution of Fig-pollinating Wasps (англ.) // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences : Журнал. — The Royal Society, 2001. — Vol. 268. — P. 685–94. — doi:10.1098/rspb.2000.1418. — PMID 11321056. — PMC 1088657.

- 1 2 3 Eisen, Gustav. The Introduction of Blastophaga Psenes into California (англ.) // Zoe: A Biological Journal. — San Diego, 1891. — Vol. 2. — P. 114–115.

- 1 2 3 4 5 Фурсов В. Н. К изучению Blastophaga psenes (L.) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Agaonidae) — облигатного симбионта и опылителя инжира, Ficus carica L. (Rosales: Moraceae) в Крыму // Известия Харьковского энтомологического общества. — 2007(2008). — Т. XV, вып. 1–2. — P. 174–184. — ISSN 1726–8028.

- ↑ Prat, Roger; Rubinstein, Jean-Pierre. Arbres et Arbustes. Fig (Ficus carica, Moraceae). Biologie et Multimédia (13 февраля 2014).

- 1 2 3 4 Michailides T. J., D. P. Morgan. Dynamics of Blastophaga psenes Populations, Availability of Caprifigs, and Fig Endosepsis Cause by Fusarium moniliforme (англ.) // Phytopathology. — The American Phytopathological Society, 1994. — Vol. 84. — P. 1254–263. — doi:10.1094/Phyto-84-1254.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kjellberg L. F. , P.-H. Gouyon, M. Ibrahim, M. Raymond and G. Valdeyron. The Stability of the Symbiosis between Dioecious Figs and Their Pollinators: A Study of Ficus carica L. and Blastophaga psenes L. (англ.) // Evolution. — 1987. — Vol. 41, no. 4. — P. 693—704. — doi:10.2307/2408881. — PMID 28564365. — .

- ↑ Gokhman V. E., Mikhailenko A. P., Fursov V. N. Chromosomes of Blastophaga psenes (Hymenoptera, Agaonidae) (англ.) // Journal of Hymenoptera Research. — The American Phytopathological Society, 2010. — Vol. 19. — P. 187–188.

- ↑ Hossaert-Mckey M., M. Gibernau, J. E. Frey. Chemosensory Attraction of Fig Wasps to Substances Produced by Receptive Figs (англ.) // Entomologia Experimentalis et Applicata : Журнал. — The Netherlands Entomological Society, 1994. — Vol. 70. — P. 185–91. — doi:10.1007/BF02380526.

- 1 2 3 4 5 6 Vovlas, Nicola; Alessandra Larizza. Relationships of Schistonchus caprifici (Aphelenchoididae) with fig inflorescences, the fig pollinator Blastophaga psenes, and its cleptoparasite Philotrypesis caricae (англ.) // Fundamental and Applied Nematology : журнал. — 1996. — Vol. 19, no. 5. — P. 443—448.

- 1 2 Wiebes J.T. A Short History of Fig Wasp Research (англ.) // The Gardens' Bulletin Singapore : Журнал. — Singapore: National Parks Board, 1976. — Vol. XXIX. — P. 222—232. — ISSN 2382-5812.

- 1 2 Schatz, Bertrand; Martine Hossaert-Mckey. Ants Use Odour Cues to Exploit Fig–fig Wasp Interactions (англ.) // Acta Oecologica : журнал. — 2010. — Vol. 36. — P. 107–113. — doi:10.1016/j.actao.2009.10.008. — .

- 1 2 Jiang, Z. -F.; Huang, D. -W.; Chen, L.-L.; Zhen, W. -Q.; Fu, Y. -G.; Peng, Z. -Q. Rampant host switching and multiple female body colour transitions in Philotrypesis (Hymenoptera: Chalcidoidea: Agaonidae) (англ.) // Journal of Evolutionary Biology. — 2006. — Vol. 19. — P. 1157–1166. — ISSN 1010-061X. — doi:10.1111/j.1420-9101.2006.01087.x.

- ↑ Wang, Rong; Matthews, Ashley; Ratcliffe, Joanne; Barwell, Louise J.; Peng, Yan-Qiong; Chou, Lien-Siang; Yu, Hui; Yang, Hui-Wen; Compton, Stephen G. First record of an apparently rare fig wasp feeding strategy: obligate seed predation (англ.) // Ecological Entomology. — 2014. — Vol. 39. — P. 492–500. — ISSN 0307-6946. — doi:10.1111/een.12122.

Литература

- Фурсов В. Н. Цикл развития агаониды Blastophaga psenes (L.) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Agaonidae) — опылителя инжира, Ficus carica (L.) (Moraceae) на южном берегу Крыма // Бюллетень Никитского ботанического сада. — Ялта, 2009. — Т. XV, вып. 98. — P. 98–104.

- Buscalioni L., Grandi G. Il Ficus carica L., la sua biologia la sua coltivazione e i suoi rapporti con l’insetto pronubo (Blastophaga psenes L.) (итал.) // Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna. — 1938. — Vol. 10. — P. 223—280.

- Grandi G. Studio morfologico e biologico della Blastophaga psenes (L.) (итал.) // Boll. Lab. ent. Bologna. — 1929. — Vol. 2. — P. 1—147.

Ссылки

- Ficus carica and its pollination (англ.). Plant Parasites of Europe. hal.science. Дата обращения: 1 мая 2025.

- Blastophaga psenes (Linnaeus, 1758) (англ.). Plant Parasites of Europe. bladmineerders.nl. Дата обращения: 1 мая 2025.

- Simon van Noort, Jean-Yves Rasplus. Blastophaga psenes Linnaeus (англ.). Fig wasps. Iziko Museums of South Africa (2013). Дата обращения: 11 сентября 2013. Архивировано 27 апреля 2015 года.

- Video: Interaction of figs and fig wasps (англ.). Iziko Museums of South Africa (2013). — Видео: отношения фиговых ос и растений. Дата обращения: 30 октября 2013. Архивировано 12 февраля 2006 года.

- Fig wasps (англ.). Iziko Museums of South Africa (2013). — Описание фиговых ос Южной Африки. Дата обращения: 30 октября 2013. Архивировано 8 октября 2013 года.

- Fig wasps (англ.). faunaeur.org. — Каталог фауны Европы. Дата обращения: 30 октября 2013. Архивировано 1 ноября 2013 года.