Ива сизая

| Ива сизая | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Общий вид взрослого растения | ||||||||||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||||||||||

|

Домен: Царство: Клада: Клада: Клада: Клада: Клада: Порядок: Семейство: Род: Вид: Ива сизая |

||||||||||||||||||

| Международное научное название | ||||||||||||||||||

| Salix glauca L. | ||||||||||||||||||

| Синонимы | ||||||||||||||||||

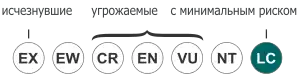

| Охранный статус | ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

И́ва си́зая[2][3] (лат. Salix glauca) — вид цветковых растений из рода Ива (Salix) семейства Ивовые (Salicaceae).

Ботаническое описание

Прямостоячий раскидистый кустарник высотой до 1.5 м, (в высоких широтах — простёртый). Ветви красноватые или тёмно-бурые, голые или волосистые; летние побеги серо-мохнатые.

Почки яйцевидные, жёлто-бурые, в начале густо-, позже, рассеянно-волосистые. Прилистники мало развитые, косые, яйцевидно-ланцетные. Листья обратнояйцевидно-ланцетные или продолговато-обратнояйцевидные, к обоим концам суженные или спереди округлённые в основании клиновидные, цельнокрайные, сверху густо-серо-волосистые, снизу сизоватые, длиной 3—6 см, шириной 1,2—2,8 см, на черешках длиной 2—7 мм.

Серёжки развиваются позднее листьев, длиной 2—4 см, мужские густоцветковые, женские в основании более рыхлые. Прицветные чешуи обратнояйцевидные или язычковидные, чаще тупые, реже заострённые, жёлто-бурые, в основании светлее. Тычинки в числе двух, свободные, реже у основания спаянные, длиной до 8 мм, волосистые, с тёмно-фиолетовыми, позже бурыми пыльниками и, часто, двумя нектарниками, из которых внутренний более широкий. Завязь продолговато-яйцевидная, тупая, бело-войлочная; столбик цельный, чаще до основания двухраздельный, длиной около 0,5—1 мм, красноватый; нектарник продолговатый, часто раздвоенный.

Плод — коробочка длиной до 7—10 мм.

Слева направо: Листья. Мужские и женские серёжки. | ||||||||||

Распространение и экология

В природе ареал вида охватывает Гренландию, Исландию, Скандинавию, северные и восточные районы европейской части России, Сибирь, Монголию, Приморье, Канаду и США (Аляска и штаты к востоку от скалистых гор)[1].

Произрастает в арктической тундре, лесотундре и субальпийском поясе гор.

Химический состав

Листья богаты протеином и белком, содержат относительно небольшое количество клетчатки и значительное количество сахаров[4]. В золе больше всего содержится кальция и калия[5]. Кора содержит 9,6—14,4 % таннидов[3].

Значение и применение

Во многих районах Крайнего Севера является одним из основных кустарниковых кормов для северного оленя (Rangifer tarandus) в силу значительных запасов, высокой питательной ценности, хорошей поедаемости[6][7][3][8][9].

Имеет большое значение в осеннем и зимнем питании алтайских маралов (Cervus elaphus sibiricus)[10][11]. Также листья хорошо поедаются летом[12]и зимой обыкновенным бобром (Castor fiber)[13][3]. Хорошее поедание европейским лосём (Alces alces) отмечено в Ленинградской области[14][15] и Якутии[16].

Таксономия

Вид Ива сизая входит в род Ива (Salix) семейства Ивовые (Salicaceae) порядка Мальпигиецветные (Malpighiales).

| ещё 36 семейств (согласно Системе APG II) | ещё более 500 видов | ||||||||||||

| порядок Мальпигиецветные | род Ива | ||||||||||||

| отдел Цветковые, или Покрытосеменные | семейство Ивовые | вид Ива сизая | |||||||||||

| ещё 44 порядка цветковых растений (согласно Системе APG II) |

ещё около 57 родов | ||||||||||||

Примечания

- 1 2 По данным сайта GRIN (см. карточку растения).

- ↑ Назаров, 1936, с. 58.

- 1 2 3 4 Работнов, 1951, с. 15.

- ↑ Работнов, 1951, таблица 9, с. 15.

- ↑ Работнов, 1951, таблица 10, с. 15.

- ↑ Васильев В. Н. Поедаемость различных кормовых растений // Оленьи пастбища и приемы выпаса оленей в Анадырском крае / Отв. редактор В. Б. Сочава. — Л.: Гидрометеоиздат, 1936. — Т. 62. — С. 83. — 124 с. — (Труды Арктического института).

- ↑ Александрова В. Д. Кормовая характеристика растений Крайнего Севера / В. Н. Андреев. — Л.—М.: Изд-во Главсевморпути, 1940. — С. 57. — 96 с. — (Труды Научно-исследовательского института полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства. Серия «Оленеводство»). — 600 экз.

- ↑ Семенов-Тян-Шанский О. И. Питание диких северных оленей и обеспеченность их пастбищами // Северный олень. — М.: Наука, 1977. — С. 47. — 92 с.

- ↑ Бороздин Э. К., Забродин В. А., Вагин А. С. Кормовая база и кормление оленей // Северное оленеводство. — Л.: Агропромиздат, 1990. — С. 103. — 240 с. — 3280 экз. — ISBN 5-10-000171-2.

- ↑ Дмитриев В. В. Копытные звери Алтайского заповедника и прилегающих мест (Восточного Алтая и Западных Саян) // Труды Алтайск. заповедника. — 1938. — № 3.

- ↑ Соколов Е. А. Корма и питание промысловых зверей и птиц / Под редакцией лауреата Сталинской премии профессора П. А. Мантефеля. — М., 1949. — С. 207. — 256 с. — 10 000 экз.

- ↑ Ларин И. В., Паламарчук И. А. Введение в изучение кормовых растений мараловодческих совхозов Алтайского края // Труды Пушкинск. с-х. ин-та. — 1949. — Т. 19.

- ↑ Семёнов-Тян-Шанский О. И. Пища бобров // Опыт реакклиматизации бобра в Лапландском заповеднике / Отв. редактор В. Н. Макоров. — М., 1938. — С. 209. — 351 с. — (Труды Лапландского государственного заповедника. Вып. 1). — 800 экз.

- ↑ Юргенсон П. Б., Капланов Л. Г.., Книзе А. А. Вопросы экологии лося // Лось и его промысел / Под ред. П. Б. Юргенсона. — М.: Главпушнина НКВТ, 1935. — С. 50. — 155 с.

- ↑ Тимофеева Е. К. Питание лося // Лось (Экология, распространение, хозяйственное значение) / под редакцией профессора Г. А. Новикова. — Л., 1974. — С. 38. — 167 с. — 18 000 экз. Архивировано 8 декабря 2022 года.

- ↑ Чернявский Ф. Б., Домнич В. И. Экология // Лось на северо-востоке Сибири / В. Е. Соколов. — М.: Наука, 1989. — С. 45. — 119 с. — 1350 экз. Архивировано 9 апреля 2022 года.

Литература

- Назаров М. И. Род 356. Ива — Salix L. // Флора СССР = Flora URSS : в 30 т. / гл. ред. В. Л. Комаров. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1936. — Т. 5 / ред. тома В. Л. Комаров. — С. 58. — 762, XXVI с. — 5175 экз.

- Работнов Т. А. S. glauca L. — Ива сизая // Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР : в 3 т. / под ред. И. В. Ларина. — М. ; Л. : Сельхозгиз, 1951. — Т. 2 : Двудольные (Хлорантовые — Бобовые). — С. 15. — 948 с. — 10 000 экз.