Битва при Комарове (1920)

| Битва при Комарове (1920) | |||

|---|---|---|---|

| Основной конфликт: Советско-польская война | |||

| |||

| Дата | 30 августа — 2 сентября 1920 года | ||

| Место | Комарув восточнее Замосць, Польша | ||

| Итог | победа польских войск | ||

| Противники | |||

|

|

|||

| Командующие | |||

|

|

|||

| Силы сторон | |||

|

|||

| Потери | |||

|

|||

|

|

|||

Битва при Кома́рове (польск. Bitwa pod Komarowem) — сражение между 1-й Конной армией РККА и польской 1-й кавалерийской дивизией, продолжавшееся в период с 30 августа по 2 сентября 1920 года в районе восточнее Замостья. Одно из важнейших сражений советско-польской войны. Закончилась тяжёлым поражением 1-й Конной армии, понёсшей большие потери и с трудом избежавшей окружения и полного уничтожения. Из-за большого количества задействованных кавалерийских частей битва при Комарове считается наиболее крупной кавалерийской битвой XX века. В польской историографии её называют «величайшей кавалерийской битвой после 1813 года» или «Чудом в Замостье»[1].

Общая ситуация

После поражения под Варшавой силы красных начали общее отступление. Чтобы ослабить давление на отступающие части командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский приказал 1-й Конной повернуть на север, чтобы атаковать правый фланг наступающих польских сил. Тухачевский надеялся вынудить польские войска повернуть на юг для отражения наступления 1-й Конной армии, что дало бы ему возможность предотвратить катастрофу на севере и начать новое наступление на Варшаву.

Тем не менее тяжёлые бои в районе Львова помешали своевременному началу марша[a]. 1-я Конная достигла района Замостья лишь 28 августа. К этому времени польскому командованию удалось сосредоточить здесь войска и организовать линию обороны.

Накануне сражения

20 августа, когда уже шла Варшавская битва, Будённый, следуя директиве Каменева[b], принял решение прекратить наступление на Львов и двинуться на Варшаву, намереваясь попути захватить Замостье, обороняемое 31-м Каневским стрелковым полком под командованием капитана Миколая Болтуча, который поддерживала 6-я Сечевая стрелковая дивизия под командованием полковника Марка Безручко. Это позволило группе генерала Халлера настигнуть и атаковать осаждающих Замостье. Вечером 29 августа подразделения полковника Юлиуша Роммеля атаковали тыл 1-й Конной, взяв в плен 200 человек, в том числе комиссара, а также захватить 7 пулеметов, обоз снабжения, артиллерийскую батарею и автомобиль. Утром 30 августа 1-я польская кавдивизия заняла город Хучва. Днем дивизия получила приказ генерала Халлера о переброске 6-й кавбригады в район Волица-Бжозова — Зубовице, а 7-ю кавбригаду — в Комаров.

Бои 29—30 августа

29 августа произошли первые столкновения 1-я Конной с подразделениями польской 1-й кавалерийской дивизии. «Специальный батальон» во главе с майором Станиславом Мачеком задержал продвижение красной кавалерии у деревни Варенж (Waręż). Позже в тот же день польский 1-й Креховецкий уланский полк застал врасплох и разбил несколько красных частей при деревнях Лыкошин (Łykoszyn) и Тышовце, взяв 150 пленных, три артиллерийских орудия и семь пулемётов.

30 августа советские части продолжали наступление на Замостье, но преодолеть оборону поляков им не удалось. Гарнизон города состоял из остатков украинской 6-й пехотной дивизии полковника М. Д. Безручко, польского пехотного полка и трёх отдельных батальонов пехоты, трёх бронепоездов и ряда более мелких подразделений, всего около 3200 штыков и 200 сабель. В это время польская кавалерия вышла в район деревень Волица Бжозова (Wolica Brzozowa) и Комарув (Komarów) к западу от города.

30 августа командующий 3-й польской армией генерал В. Сикорский отдал приказ на окружение и разгром Конармии в районе Замостья. Генерал С. Галлер и командир 2-й дивизии легионеров полковник Михал Жимерский должны были встречным ударом с юга и севера соединиться, захватить переправу на реке Хучва у Вербковице и окончательно отрезать пути отступления красным. Одновременно 10-я дивизия генерала Желиговского переходила в наступление из Замостья на Грубешов, чтобы разъединить силы 1-й конной армии[4].

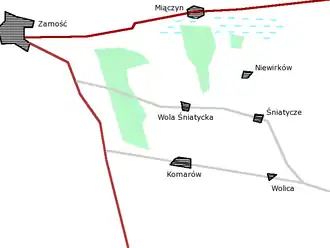

Группа С. Халлера и польская кавалерия вышли в район деревень Волица Бжозова (Wolica Brzozowa) и Комаров к юго-востоку от Замостья и заняли их. В штабе Первой конной армии, находившемся в Невиркуве, было принято решение двумя дивизиями — 14-й и 11-й — прикрыться со стороны Грабовца и Замостья, а на юг повернуть 4-ю и 6-ю[4].

6-я дивизия из района Замостья, а 4-я — от Грабовца должны были нанести одновременный удар по Комарову. Особая бригада имела задачу удерживать позиции севернее Комарова, чтобы прикрыть развертывание 4-й дивизии[4].

В ночь на 31 августа польские войска упредили наступление конных дивизий красных и против Особой бригады перешли в наступление галлеровские пехотные части из Комарова и от деревни Провале. В середине ночи в бригаде кончились снаряды, на исходе были патроны, и оба полка — Особый и Сибирский — вынуждены были начать отход на север через болотистую местность. К пяти утра конармейцы преодолели болотистую полосу и вышли на высоты южнее Невиркува и Котлице[4].

Бои 31 августа

.jpg)

В то же время 11-я кавдивизия 1-й Конной была остановлена польской пехотой у села Лубянки (Łubianki), а польская пехота перешла в наступление на север и, соединившись с замостьевским гарнизоном, отрезала две бригады 6-я кавдивизии, находившиеся западнее Замостья. Командарм был вынужден отказаться от удара на Комаров и приказал удерживать коридор между Невиркувом и Грабовцом[4].

В 6 часов утра 2-й уланский полк получил приказ захватить «Высоту 255» к северу от главных линий польской кавалерии. Высота была занята без сопротивления. Контратака красной кавалерии была остановлена у деревни Волица Снятыцка (Wolica Śniatycka). После этого советская кавалерия была атакована 8-м уланским полком. После короткого боя дезорганизованные силы красных были вынуждены отступить, оставив Невиркув. Полевому штабу армии пришлось спешно, под огнем вражеской артиллерии, уходить в Менчин[4].

4-я кавдивизия (комдив С. К. Тимошенко[c]) оборонялась в Чесниках и Стаброве, прикрывая отход обозов и двух бригад 6-й дивизии, а 11-я кавдивизия отбивала атаки противника немного южнее, у хутора Бархачев[4].

В 12 часов польский 9-й уланский полк начал атаку на левом фланге 11-й кавдивизии. При этом полк понёс серьёзные потери от огня собственной артиллерии. К полудню части 11-й дивизии отошли в Ярославец[4].

Обнаружив отход 11-й дивизии, польская VI кавбригада, находившаяся до этого в резерве, начала атаку с занятой ранее высоты, сбила оставленные заслоны, захватила Чесники и продолжала движение к дороге Замостье — Грубешов[4]. В преследовании участвовал 12‑й уланский полк капитана Тадеуша Коморовского.

Дальнейшее продвижение на север грозило разрезать 1-ю Конную армию на две части, изолировать 6-ю и 11-ю дивизии от 4-й и 14-й, поэтому контрудар в направлении Чесники, Невиркув, Котлице и освобождение этих пунктов от противника было возложено на 6-ю кавдивизию, ранее отрезанные две бригады которой прорвались на участке севернее Замостья и вышли в район Ситно — Стабров[4]. В описании событий после четырёх часов дня имеются расхождения.

Версия С. М. Будённого[4]:

Часа в четыре дня дивизия подошла к Чесникам, занятым уланами. Атакой в конном строю 2-я и 3-я бригады отбросили вражескую конницу. Но дальше, продолжая наступление, в лесу перед Невирковом они попали под артиллерийский огонь. Снаряды падали густо, валили деревья, поднимали фонтаны грязи. Пришлось лошадей отвести в безопасное место, а Невирков атаковать в пешем строю. Враг сопротивлялся с отчаянной решимостью, большой урон причиняли конармейцам установленные на крышах пулеметы. Две атаки результата не дали. Только когда деревня оказалась в полукольце, белопольская пехота отошла к югу. Оставив в Невиркове бригаду, 6-я дивизия продолжала наступать на Котлице. Там обошлось легче. Противник, связанный боем с Особой бригадой за деревню Конюхи, сильного сопротивления не оказал. Мы с Ворошиловым в сопровождении эскадрона Реввоенсовета побывали в Невиркове. Приказали Апанасенко закрепиться в освобожденных пунктах, на ночь выставить усиленное охранение.

Польская версия:

Польская VI кавбригада отдыхала в деревне Невиркув (Niewirków) и её окрестностях. VII кавбригада начала марш на соединение с VI бригадой. На полпути бригада обнаружила огромную линию красной кавалерии, выходящую из леса около Волицы Снятыцкой. Это была 6-я кавдивизия 1-й Конной в составе шести полков. Дивизия была уже развернута в линию атаки, но ещё не начала движение. Полковник Юлиуш Руммель приказал всем своим силам немедленно начать общую атаку, не дожидаясь, пока красные пойдут вперёд[d]. 8-й и 9-й уланские полки нанесли фронтальный удар, а 1-й уланский полк атаковал левый фланг противника. К нему присоединились уланы 12-го полка из Невиркува, которые атаковали позиции противника с тыла. После получасового боя красные отступили на север.

Несмотря на то что 4-я кавдивизия С. К. Тимошенко с третьей попытки выбила поляков из Хорышова-Русского, к ночи на 1 сентября части 1-й Конной оказались зажатыми между двумя вражескими группировками в коридоре шириной всего 12-15 километров в районе Свидники — Хорышов-Польский — Чесники — Невирков — Хорышов-Русский[4]. С утра 1 сентября армия начала отход в общем направлении на Грубешов. Ценой потерь отступающим советским войскам удалось прорваться через позиции 2-й пехотной дивизии легионеров полковника Михала Жимерского.

Вооружение

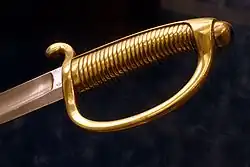

В отличие от шашки, стоявшей на вооружении 1-й Конной армии, сабли польской кавалерии имели гарду, защищавшую кисть руки и пальцы (на илл.), что давало определенное преимущество в сабельном бою[5]. Используя конструктивный недостаток шашки, польские кавалеристы стремились нанести удар по кисти «рабочей» руки противника, что в случае удачи приводило к отсеканию пальцев или всей кисти[5].

Результаты и последствия

Польская 1-я кавалерийская дивизия преследовала отступающие части 1-й Конной. Войскам Будённого удалось прорваться через польские линии, но поляки не оставили им достаточно времени на отдых. 2 сентября польская VI кавбригада достигла г. Лащув, где она успешно обошла советскую 44-ю стрелковую дивизию и уничтожила один из её полков — 392-й Таращанский (в живых остались только пешая разведка и 25 конных разведчиков). 1-й Конной удалось избежать окружения и полного уничтожения, но угрозы для наступающих польских сил она больше не представляла. Не имея возможности перегруппироваться, 5 сентября войска РККА оставили город Хрубешув и 6 сентября — Владимир-Волынский.

12 сентября польские войска, под командованием генерала Владислава Сикорского, выведенные из битвы на Немане, начали успешное наступление на Волынь. 18 сентября 1-я Конная оставила Ровно и была вынуждена отступить на восток. К концу сентября польские войска достигли р. Случ, то есть того места, с которого началось наступление РККА на Варшаву. 1-я Конная была отведена с польского фронта и переброшена в Таврию для действий против Русской армии Врангеля.

Битва при Комарове стала катастрофой для 1-й Конной. Несмотря на значительное численное превосходство, командование красных не сумело сконцентрировать силы и лишь проводило разрозненные последовательные атаки, которые были успешно отражены польскими войсками. Отсутствие связи между частями и игнорирование данных разведки привели к большим потерям советской стороны[e]. Во время отступления моральный дух и дисциплина в 1-й Конной упали, что привело к массовым грабежам и насилию со стороны «красных казаков» против гражданского населения. В этот период 1-я Конная запятнала себя погромами еврейских местечек[7][f][g].

Польская армия потеряла около 500 убитых в бою и 700 лошадей. Ни один поляк не попал в плен. Данные о советских потерях не были обнародованы и остаются неизвестными до сих пор. В годовщину битвы (31 августа) в Польше отмечается День польской кавалерии.

| Западный фронт |

|---|

| 1-я Конная армия Семён Будённый |

| 4-я кавалерийская дивизия Семён Тимошенко |

| 6-я кавалерийская дивизия Иосиф Апанасенко |

| 11-я кавалерийская дивизия Фёдор Морозов |

| 14-я кавалерийская дивизия Александр Пархоменко |

| 44-я стрелковая дивизия Иван Дубовой |

| Специальная бригада |

| 16 700 сабель, 284 пулемётов, 48 орудий, 5 бронепоездов, 12 самолетов, броневики |

| Южный фронт В. А. Ендржеевский |

|---|

| 1-я кавалерийская дивизия Юлиуш Роммель |

| 2-я легионерная пехотная дивизия Михал Жимерский |

| 10-я пехотная дивизия Лучан Желиговский |

| 13-я пехотная дивизия Ян Ромер |

| Гарнизон Замосцкой крепости Миколай Болтуч |

В культуре

Рейд 1-й Конной на Замостье упоминается в популярной в 1920-30 годы «Конармейской» песне А. Суркова и братьев Покрасс.[9]:

На Дону и в Замостье

Тлеют белые кости,

Над костями шумят ветерки.

Помнят псы-атаманы,

Помнят польские паны

Конармейские наши клинки.

См. также

Примечания

- ↑ Davies, N., 1972, White Eagle, Red Star, London: Macdonald & Co, ISBN 9780712606943

- ↑ Сервис, 2002, Глава 24. Поражение на Западе, 1920, с. 467.

- ↑ Книга воспоминаний. Часть 1 ::15. И. Т. Смилга ::Bo0k.net. Дата обращения: 7 июня 2012. Архивировано 20 сентября 2020 года.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 С. М. Будённый. Пройдённый путь. Книга вторая: М.: Воениздат, 1965. — 392 стр.

- 1 2 Zablocki, 1989, с. 110.

- ↑ Какурин Н. Е., Вацетис И. И., 2002, с. 501.

- ↑ Barmine, Alexander, One Who Survived, New York: G.P. Putnam (1945), footnote, p. 21

- ↑ Pogrom Żydów w Zamościu w sierpniu 1920 r. (2004). Дата обращения: 23 июня 2020. Архивировано 19 апреля 2021 года.

- ↑ «Советская музыка». Дата обращения: 26 февраля 2020. Архивировано 31 мая 2012 года.

Комментарии

- ↑ По другим данным, задержка 1-й Конной в районе Львова произошла из-за несогласия Сталина, бывшего в это время членом Военного совета Юго-Западного фронта, с общей стратегией мировой революции, выдвинутой Лениным. Сталин считал, что вместо похода на Варшаву и Берлин следует присоединить к РСФСР Волынь и Галицию, населённые преимущественно украинцами[2]. 2 августа Политбюро приняло решение о передаче 1-й Конной и 12-й армии из Юго-Западного фронта, фактически подчинённого Сталину, в состав Западного фронта, подчинённого Тухачевскому. Несмотря на это, Сталин под разными предлогами оттягивал выполнение приказа, в результате чего 1-я Конная двинулась на Варшаву только 21 августа, а 12-я армия вообще осталась под Львовом

- ↑ С 8 июля 1919 по апрель 1924 года — главнокомандующий вооружёнными силами советской республики[3]

- ↑ Будущий маршал СССР, Народный комиссар обороны СССР (7.05.1940 — 19.07.1941).

- ↑ Особенность встречного конного боя состоит в том, что сторона, имеющая к моменту столкновения бо́льшую скорость, получает преимущество. В то же время, разгоняться слишком рано также опасно, поскольку это может привести к усталости лошадей. От опыта командира зависит начать атаку строго в нужный момент: не раньше и не позже.

- ↑ Советские историки объясняли неудачу рейда на Замостье тем, что Конармия была измотана в боях за Львов, оставила базы снабжения на правом берегу Западного Буга и была вынуждена преодолевать «на протяжении всего пятидневного рейда разбушевавшуюся стихию, которая весь этот лесисто-болотистый район непрерывными дождями превратила в труднопроходимые участки местности, сильно усложнявшие вопрос с маневрированием»[6]

- ↑ Эти события были описаны в мемуарной книге «Конармия» Исака Бабеля, служившего в Первой Конной в качестве военного корреспондента и политработника. Книга вызвала гнев Будённого. В 1940-м году Бабель был расстрелян и до смерти Сталина его книги в СССР не публиковались.

- ↑ По другим данным, в погромах также участвовали польские войска, союзные им украинские формирования и местные жители за предполагаемую связь еврейского населения с «еврейскими комиссарами» Красной армии[8]

Литература

- С. М. Будённый. Пройдённый путь. Книга вторая: М.: Воениздат, 1965. — 392 стр.

- Н. Е. Какурин, И. И. Вацетис. Гражданская война. 1918—1921. — СПб.: Полигон, 2002.

- Сервис Р. Ленин. Биография / Пер. с англ. Г. И. Левитан. — М.: Попурри, 2002. — 624 с. — ISBN 985-438-591-4.

- Henryk Brzezowski. Bitwa pod Komarowem, jak ja ją widziałem. „Przegląd Kawaleryjski”. 11 (1), s. 17-38, 1934. Warszawa: Departament Kawalerji M.S.Wojsk..

- Aleksander Pragłowski. Bitwa 1 dywizji jazdy pod Komarowem. „Przegląd Kawaleryjski”. 12 (12), s. 647-685, 1935. Warszawa: Departament Kawalerji M.S.Wojsk.

- Zablocki, Wojciech. Cięcia prawdziwą szablą. — Warszawa: Sport I Turystyka, 1989. — ISBN 83-217-2601-1.