Воицкий рудник

| Воицкий рудник | |

|---|---|

Мемориал на месте разработки рудника | |

| Продукция | халькопирит, золото |

| Статус | заброшен |

| Метод разработки | шахтный |

| Расположение | |

| 63°52′42″ с. ш. 34°18′56″ в. д. | |

| Страна | |

Воицкий рудник — медный рудник в окрестностях деревни Надвоицы, где в XVIII веке нашли первое в России рудное золото. Месторождение разрабатывалось в 3 этапа: с 1742 по 1770-й, с 1772 по 1783-й и с 1791 по 1794 годы, ниже по течению Выга имелась также толчейно-промывательная фабрика, перерабатывавшая, помимо воицкого, сырьё с других окрестных рудников. Несмотря на применение передовых технологий того времени, например, первой в горной отрасли страны паровой машины, рудник был убыточным и в конце концов был закрыт и заброшен. За время работы здесь было добыто более 102 т меди и примерно 74 кг золота.

История

Изначально медная жила была открыта на берегу Выга крестьянином из Воицкого селения Тарасом Антоновым, о чём тот в 1737 году доложил в Петрозаводскую канцелярию. В 1742 году в месте, указанном Антоновым, был заложен рудник, и поначалу в нём добывалась только медь, которую отвозили на Кончезерский и другие Петровские медеплавильные заводы для переплавки. При этом найденные кусочки жёлтого металла по ошибке считали разновидностью меди, пока в 1744 году на руднике не оказался человек, разбирающийся в золотодобыче, который довёл информацию о наличии на Выге золота до Берг-коллегии в Москве. 19 апреля 1745 года императрица Елизавета Петровна подписала указ за авторством Берг-коллегии о начале добычи в этом месте золота для нужд казны[1][2][3].

Для извлечения золота из руды на левом рукаве водопада Воицкий падун была построена толчейно-промывательная фабрика, имевшая толчеи для измельчения руды, приводившиеся в действие водой, и вашгерды для её промывки. Начальником рудника был назначен Андреян Шамшев. В 1756 году рудник был передан под начало Нерчинской горной экспедиции, в ведении которой находилась вся добыча драгоценных металлов в стране. Управление экспедиции располагалось в Санкт-Петербурге, откуда на рудник был направлен чиновник Келлер, обнаруживший, что рудная жила идёт под русло реки. В дальнейшем добыча становилась всё более трудозатратной — вода из реки по трещинам постоянно проникала в шахту и для её откачки на ручных насосах стояло 42 человека. В это время на руднике работал изобретатель Козьма Фролов[4].

В 1759 году добыча руды была признана специалистами Нерчинской экспедиции крайне сложной, и ими было отправлено предложение в сенат о закрытии рудника, но был получен отказ. Только в сентябре 1770 года указом Екатерины II работы были остановлены. При этом было обнародовано предложение частным предпринимателям взять на себя разработку золота в этом месте, но отклика оно не нашло, и рудник был закрыт. К этому моменту на Воицком руднике был добыт 1 пуд 21 фунт (25,9 кг) золота и 4233 пуда меди[1][4].

В 1772 году в Петрозаводск для реорганизации пришедших в упадок Олонецких заводов прибыла делегация Берг-коллегии во главе с её президентом Михаилом Соймоновым. От делегации на Воицкий рудник с инспекцией был отправлен Александр Карамышев, пришедший после осмотра рудника к выводу, что работы на нём велись неумело. После этого доклада поставленный Соймоновым руководитель Олонецких заводов Аникита Ярцов назначил выпускника Московского университета Александра Глаткова руководить работами по восстановлению рудника, все выработки которого к тому моменту уже были затоплены. 28 мая 1772 года силами 60 прикомандированных к Глаткову крестьян началась откачка воды, а 5 октября рудник был полностью осушен; добыча золота была возобновлена. Тогда же была восстановлена и толчейно-промывательная фабрика при руднике[5].

За 1773 год в руднике было добыто почти 4 кг золота. Такой успех побудил Ярцова ходатайствовать перед Соймоновым об установке на руднике водоотливной машины на конной тяге для откачки постоянно поступающей в шахту воды. Глубина выработок на тот момент достигла 75 метров. Машину соорудили в том же году рядом с рудником, её приводили в действие шесть лошадей. Но, несмотря на успехи и доставленные ко двору самородки весом от 400 до 1356 г, шахта всё равно оставалась убыточной. 4 марта 1783 года сенатом был издан указ о прекращении работ на руднике[5]. За 10 лет и 3 месяца работы было добыто 2 пуда 39 фунтов (50,45 кг) золота[1].

В 1787 году обстоятельства закрытия рудника вновь рассматривались правительственной комиссией во главе с приглашённым из Австрии горным чиновником Александром Гарршем. В 1788 году он прибыл на Воицкий рудник с командой в 40 человек и после обследования местности доложил, что жила истощена[5], а общее состояние рудника затрудняло работу — из-за плохой вентиляции в выработках было сложно дышать, а применение свечного освещения и пороховых зарядов в и без того спёртом воздухе приводило к несчастным случаям[3]. Несмотря на это, по инициативе руководителя Олонецких заводов Карла Гаскойна и при поддержке Олонецкого генерал-губернатора Тимофея Тутолмина, заявившего о новой находке золота на Воицком руднике[к 1], было предложено открыть рудник снова, установив для откачка воды паровую машину; Екатерина II идею поддержала и повелела изготовить такую «огневую машину». Машину сооружали зимой 1789—1790 годов на Александровском пушечном заводе под руководством обучавшегося в Англии мастера Григория Шерефа, вероятнее всего, по чертежам, также доставленным из Англии. Машина была уаттовского типа и весила более 54 тонн. Её доставили по воде в Повенец, откуда транспортировали по земле в Надвоицы и установили при руднике[6]. Тогда же была построена новая промывальная фабрика и пробита 50-метровая вентиляционная шахта[5].

8 июля 1791 года водоотливная машина на паровой тяге была запущена. Работала она с перебоями, обслуживалась двумя английскими механиками и четырьмя русскими рабочими. Это был первый подобный агрегат в горной промышленности Российской империи. Но, несмотря на крупные вложения и применение передовых технологий, к 1794 году было добыто только около 600 г золота. Поэтому 27 мая 1794 года был издан указ Екатерины II о закрытии рудника. Паровая машина была демонтирована и перевезена на Петербургский монетный двор[6][7]. Глубина выработок на момент закрытия достигла 150 м[8]. За всё время работы Воицкого рудника в нём было добыто более 6379 пудов 22 фунта (более 102 т) меди и 4 пуда 24 фунта 68 золотников (около 74 кг) золота[9].

В 1826 году снова было проведено исследование Воицкого рудника и его окрестностей: в шести местах было проведено разведочное бурение, в каждом из которых было взято по 5 пудов породы. Исследование полученных 30 пудов дало 3 доли золота, 1 золотник 26 долей медистого шлиха и 3 золотника 63 доли железной руды[1].

Шахта была частично доступна для посещения до строительства Беломорско-Балтийского канала, когда поднятие уровня воды в Выге на 6 м привело к окончательному затоплению выработок[3]. В 1970-е годы рудник был вновь исследован Карельской геологической экспедицией: были пробурены скважины, очертившие контур жилы и нескольких соседних жил, прослеживавшихся до глубины 130 м[10]. По причине того, что рудник находится в черте дачного посёлка и в охранной зоне Беломоро-Балтийского канала, а рудное тело достаточно невелико, разработки возобновлены не были[11].

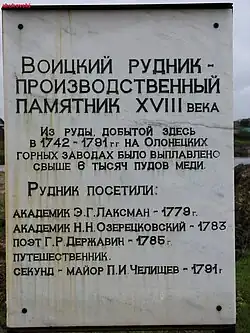

25 мая 1998 года постановлением правительства Республики Карелия Воиицкий медный рудник был признан памятником истории регионального значения и поставлен под государственную охрану[12]. 23 сентября 2000 года был сооружён мемориал первому золотому руднику в России, значительно повлиявшему на горное дело. Мемориал состоит из части рудничного механизма и мемориальной доски[3].

Описание

Воицкий рудник расположен в 6—7 км на юго-восток от центра посёлка Надвоицы, в одноимённой деревне, на правом берегу реки Выг на 500 м выше Воицкого водопада[3][7][13], в истоке реки Выг, и окружён водой с трёх сторон. На момент открытия месторождение представляло собой сланцевую гору высотой 14 м, рассечённую с востока на запад расселиной длиной 80 м, вдоль которой проходила кварцевая рудная жила[4]. В процессе добычи жила была выработана на 40 м по простиранию и на 100 м по падению, её средняя мощность составила 0,7 м[1].

Рудные залежи состоят в основном из бурой железистой охры и медного колчедана с примесью не видимого глазу золота блёстками и нитями[2][10] и видимого мелкими самородками[1]. Также в жиле встречались тальк, медная синь и зеркальный шпат[4]. Содержание меди в руде — 1,28 %, золота — 9,1 г/т[1][9]. Имелись вкрапления золотого песка в окружающих месторождение полях[2]. Самородное золото содержит 5—6,5 % серебра, тонкодисперсное золото в виде нитей и блёсток — 11,75—21,71 % серебра[10]. В ассоциации с золотом встречаются редкие минералы: теллуриды, селено-теллуриды и селениды золота и серебра, а также молибденит, селен-галенит, самородный теллур и другие соединения системы серебра-золота-селена-теллура. Был также обнаружен фишессерит[14].

На 2022 год рудник заброшен, на его территории имеются отвалы пустой породы, содержащие кварц, сланцы и метасоматиты. Часть отвалов заросла лесом, встречаются деревья возрастом более 100 лет; на лугу, непосредственно примыкающем к старым выработкам с востока, сохранились следы многочисленных шурфов. В 25 м от берега находится устье затопленной шахты глубиной 8—10 м до уреза воды, чуть поодаль, в траншее можно обнаружить устье узкой, вероятно вентиляционной шахты[3].

Образцы породы из рудника хранятся в музее школы в Надвоицах[3] и в коллекции Национального музея Республики Карелия[9], единичные экземпляры золотых самородков, доставлявшихся в государственную казну, хранятся в разных музеях России и мира[10].

Примечания

Комментарии

- ↑ По предположению историка Александра Брюсова золото, представленное как Воицкое, было добыто на одном из соседних рудников — Ондозерском или Каличеостровском — смотрителем Воицкого рудника Иваном Толстым, а после заслуга добычи золота была присвоена Тутолминым, за что тот получил орден Святого Владимира первой степени. Сам Воицкий рудник в это время был полностью затоплен, и добыть в нём золото самостоятельно было невозможно[5].

Источники

- 1 2 3 4 5 6 7 Максимов, 1977, Воицкий рудник, с. 67.

- 1 2 3 ЭСБЕ, 1905, Воицкий, с. 448.

- 1 2 3 4 5 6 7 Борисов И. В. ТПК «Воицкий рудник». Горно-индустриальное наследие Карелии. Дата обращения: 14 января 2025. Архивировано 14 декабря 2024 года.

- 1 2 3 4 Поморцева, 2000, «Редкая жилы красота».

- 1 2 3 4 5 Поморцева, 2000, Восстановление разработок.

- 1 2 Поморцева, 2000, Машина на удивление.

- 1 2 Мулло, 1984, Воицкий медный рудник, с. 39.

- ↑ Поморцева, 2000, Труд вредный и опасный.

- 1 2 3 Елисеев, 2007, Воицкий рудник, с. 226.

- 1 2 3 4 Кулешевич, Лавров, 2016, с. 55.

- ↑ Кулешевич, Лавров, 2016, с. 56.

- ↑ Правительство Республики Карелия. Постановление № 333. — 1998. — 25 мая. Архивировано 11 марта 2022 года.

- ↑ Воицкий медный рудник. Легендарная Карелия. Дата обращения: 14 января 2025. Архивировано 14 декабря 2024 года.

- ↑ Кулешевич, Лавров, 2016, с. 55—56.

Литература

- Воицкий // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1905. — Т. доп. I. — С. 448.

- Максимов М. М. Воицкий рудник // Очерк о золоте : [рус.]. — М. : Недра, 1977. — С. 67. — 128 с. — 130 000 экз.

- Мулло И. М. Воицкий медный рудник // Памятники истории и культуры Карелии : [рус.]. — Петрозаводск : Карелия, 1984. — С. 39. — 240 с. — 25 000 экз.

- Поморцева Л. Воицкий рудник : [рус.] // Доверие : газета. — 2000. — № 84, 86, 88 (7595, 7597, 7599).

- Елисеев М. А. Воицкий рудник // Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. — Петрозаводск : ИД «ПетроПресс», 2007. — Т. 1: А — Й. — С. 226. — 400 с. — ISBN 978-5-8430-0123-0.

- Кулешевич Л. В., Лавров О. Б. История открытия и освоения Воицкого рудника : [рус.] // Геологическое и горно-индустриальное наследие в развитии экономики регионов : сборник статей / отв. ред. В. А. Шеков. — Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2016. — С. 50—56. — 150 экз. — ISBN 978-5-9274-0764-4.