Галашкинское наибство

| Адм. единица Имамата | |

| Галашкинское наибство | |

|---|---|

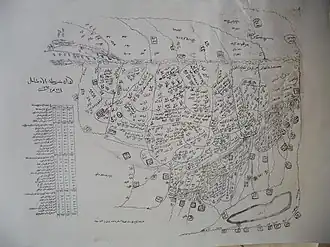

.jpg) Малая Чечня (1847 год) | |

| Страна |

|

| Входит в |

|

| Адм. центр | Галашки |

|

|

Галашкинское наибство[1] или вилайет Калай[2][3][4][5][6] — административно-территориальная единица Северо-Кавказского имамата, входило в число наибств Чеченских областей имамата.

История

В административном плане имамат делился на 3 области и 16-20 округов-наибств,

Которые возглавляли мудиры и наибы.

В Чечне наибства располагались от «вилайета Арштхой и Галаш» на западе до «Мичига» и «Ауха» на востоке.

Наибства делились на участки под управлением мазунов.

В аулах управляли старшины и кади.[7]

Наибство образовано на территории проживания галашевцев. Некоторые горные ингушские общества, в частности, Галашкинское, были исламизированы раньше чем другие. Тарикат Накшбандийя, учение которого было официальной идеологией имамата Шамиля, укрепился среди галашевцев в годы Кавказской войны[8].

После всеобщего восстания на завоёванных царскими войсками территориях Чечни марта 1840 года к вилайету Гехи (Малая Чечня) присоединились общества орстхой (карабулаки) и (галашевцы) представители этих обществ вместе с другими обществами Чечни в начале марта торжественно присягнули на верность имаму в селении Урус-Мартан. С этого времени западной границей Имамата стало среднее течение рек Асса и Сунжа[9].

В 1842 году имамат был разделён на три области со своими начальниками: Чеченскую, Аварскую и Андалалскую. Наибства западной области Имамата были объединены в Чеченскую область. Имам Шамиль так и называл её — «Чечен».

В мае 1843 году Чечня была подчинена двум мудирам (генерал-губернаторам): Шоипу были подчинены наибства к востоку от реки Аргун по водоразделу рек Шаро-Аргун и Хулхуло, а Axбердин Махоме к западу от Аргуна. Ахбердин Махоме в помощь был дан наибом над частью Малой Чечни Юсуф-Хаджи Сафаров. Осенью 1843 года Малая Чечня была разделена на два округа, границей между которыми стала река Рошни.

После марта 1844 года в связи с гибелью начальника Чеченской области Шоипа, наибства Мичиковское и Большой Чечни были разделены каждое на две части, а Малая Чечня — на четыре. Таким образом, Чеченская область стала состоять из 9 военно-административных округов: 1. Аух. 2. Ичкерия, 3. Качкалык и Мичик. 4. Большая Чечня (округ Шали). 5. Чеберлой. 6. Шатой, Шарой и Нашха (предгорные аулы и территория всей горной Чечни, а также аулы выше дороги Урус-Мартан — Нестеровское укрепление, а также общество Галай и часть Карабулакского общества). 7. Харсеноевский (предгорные аулы между реками Аргун, Мартан и дорогой Атаги — Урус-Мартан). 8. Гойтинский (предгорные аулы между реками Аргун, Мартан, Сунжа и дорогой, связывающей села Атаги, Урус-Мартан). 9. Гехинский (территория между реками Мартан, Сунжа, Асса и дорогой Урус-Мартан — Нестеровское укрепление, то есть равнинная Карабулака).

В 1851 году царскими войсками была завоёвана западная части Чеченской области — Карабулак (Арштхой) и Галашки (Галай), непокорившиеся семьи карабулаков были эвакуированы во все округа Чеченской области[10][11].

В 1849 году галашевцы избрали себе наибом Сабдулу[12].

В феврале 1852 года галашевцы отправили посланников к имаму Шамилю[13]:

«Сего числа пришедший Ачхоевского аула старшина Ислам Алдамов объявил, что покорные галашевцы выбрали из числа почетных людей восемь человек и отправили их к Шамилю, последние жители присягали все пред Шамилем быть покорным ему, и если он даст им помощь, то непременно хотят уничтожить Арштынский пост, из числа же почетных галашевцев обратно возвратились в свои места, как быв освобожденые Шамилем»

— Рапорт воинского начальника Ачхоевского укрепления подполк. Заньковского начальнику Владикавказского военного округа ген.-м. Вревскому об отправке к галашевцам посланников Шамиля. 19 февраля 1852 года

О покорении Малой Чечни в Русском архиве 1889 года содержатся следующие сведения[14]:

в четыре года Слепцов очистил от неприятеля всю плоскость Малой Чечни и покорил нагорные общества Галашевское, Карабулакское и Арштинское, отняв у врага не только самые плодородные земли, но и лучший боевой его элемент.

— Н. Д. Ахшарумов

Согласно некоторым источникам галашевцы не принимали активного участия в событиях Кавказской войны[15].

Наибы

- Ахбердил Мухаммед

- Кази-Магомет Дударов[16][17] — осетинский (тагаурский) алдар, в апреле 1846 году перешедший на сторону Имамата[18]

- Сабдула[12].

Примечания

- ↑ Гумашвили Лабаз Элиозович. Анализ конституции Шамиля // Северо-Кавказский юридический вестник. — 2015. — № 2. Архивировано 19 февраля 2023 года.Оригинальный текст (рус.)На территории Чечено-Ингушетии в начале 40-х годов XIX в. первоначально было учреждено несколько крупных наибств – таких, как наибство «Шубута и Джаберла», Галашкинское

- ↑ Ju A. Ajdaev. Чеченцы: история и современность. — Мир дому твоему, 1996. — С. 177. — 362 с. — ISBN 978-5-87553-005-0. Архивировано 19 февраля 2023 года.

- ↑ Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах XIX в: Всесоюзная научная конференция, 20-22 июня 1989 г.: тезисы докладов и сообщений. — Дагестанский филиал АН СССР, 1989. — С. 16. — 200 с. Архивировано 19 февраля 2023 года.

- ↑ Письменные памятники Востока. — Наука., 1974. — С. 214, 221. — 514 с. Архивировано 19 февраля 2023 года.

- ↑ Письмо Мухаммадамина к жителям Калая и Арашты. vostlit.info. Дата обращения: 19 февраля 2023. Архивировано 19 февраля 2023 года.

- ↑ Мухаммад-Амин и народно-освободительное движение народов Северо-Западного Кавказа в 40-60 гг. XIX века: сборник документов и материалов. — Ин-т ИАЭ ДНЦ РАН, 1998. — С. 265. — 288 с. Архивировано 19 февраля 2023 года.

- ↑ Соловьева, 2012, с. 70.

- ↑ Бережной, Добаев, Крайнюченко, 2003, с. 134.

- ↑ Хожаев, 1998, с. 116.

- ↑ Хожаев Д. Чеченская область Имамата // Голос Чечено-Ингушетии. — 1990. — 23 ноябрь (№ 77).

- ↑ Национально-освободительная борьба народов Северного Кавказа и проблемы мухаджирства, 1994, с. 210.

- 1 2 История чеченцев в письменных источниках, 2019, с. 468.

- ↑ Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX века, 1959, с. 608.

- ↑ Русский архив. — Москва, 1889. Архивировано 20 сентября 2022 года.

- ↑ Исламские радикальные движения на политической карте современного мира. Вып. 2. Северный и Южный Кавказ. Коллектив авторов • 2018

- ↑ Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах XIX в: Всесоюзная научная конференция, 20-22 июня 1989 г.: тезисы докладов и сообщений. — Дагестанский филиал АН СССР, 1989. — 200 с. Архивировано 19 февраля 2023 года.

- ↑ Муслим Мурдалов. Чеченцы: быт, культура, нравы, обычаи, религия. Кавказская война. XIX век. — Litres, 2018-10-07. — 767 с. — ISBN 978-5-04-137139-5. Архивировано 19 февраля 2023 года.

- ↑ Хожаев, 1998, с. 171.

Литература

- Алиева С. И. к. Азербайджан и народы Северного Кавказа (XVIII-начало XXI вв.) / Ред. И. С. Багирова. — Баку: Şərq-Qərb, 2010. — 620 с. — ISBN 978-9952-34-565-0.

- Алиева С. И. к. Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (XIX – начало XX вв.) / Ред. И. С. Багирова. — Баку: ИПО Турхан, 2017. — 456 с.

- Павлюк (ГШ полковник). В электронную библиотеку: 1909. История 51-го пехотного Литовского ЕИВ наследника цесаревича полка. 1809-1909 гг.. — Одесса: Типо-литография Штаба Одесс. воен. Округа.

- Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах XIX в: Всесоюзная научная конференция, 20-22 июня 1989 г.: тезисы докладов и сообщений. — Махачкала: ДФ АН СССР, 1989. — 190 с. — 300 экз. — ISBN 5-297-00058-0.

- Ибрагимова З. Х. Мир чеченцев. XIX век. — Москва: Пробел-2000, 2007. — 1014, 9 с. — ISBN 978-5-98604-089-9.

- Надеждин П. П. Кавказские горы и горцы // Природа и люди на Кавказе и за Кавказом. — СПб.: Типография В. Демакова, 1869. — С. 109. — 413 с.

- Брокгауза и Ефрон. Галашевцы или Галаш // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1892. — Т. VIIa. — С. 891.

- Хожаев Д. А. Чеченцы в Русско-Кавказской войне : науч.-попул. изд. / авт. проекта и науч. ред. Т. А. Мазаева. — Грозный—СПб. : «Седа», 1998. — 250 с. — Издана при участии и фин. обеспеч. М. М. Ахматханова и Х. Д. Махаури. — ISBN 5-85973-012-8.

- Берже А. П. Выселение горцев с Кавказа // Русская старина. — СПб., 1882. — Т. 36. — № 10−12.

- Дзагуров Г. А. Переселение горцев в Турцию // Материалы по истории горских народов. — Ростов., 1925. — 202 с.

- Ляйстер А. Ф., Чурсин Г. Ф. География Кавказа: Природа и население : [рус.]. — Тифлис : Издание Закав. ком. универс. им 26-ти, 1924. — 352 с.

- История чеченцев в письменных источниках. Сборник документов и материалов с древнейших времён до начала XX в. / Ответ. сост. Л. Д. Инуркаева, А. И. Духаев, М. Х. Ченчиева, А. Р. Орсаханов. — Архивное управление Правительства Чеченской Республики. — Нальчик : ООО «Печатный двор», 2019. — 760 с. — ISBN 978-5-6041209-8-9.

- Национально-освободительная борьба народов Северного Кавказа и проблемы мухаджирства : материалы всесоюзной научно-практической конференции, 24-26 октября 1990 г. / редкол.: Гугов Р. Х. и др.. — Кабард.-Балкар. НИИ истории, филологии и экономики при Каб. Министров КБР. — Нальчик : Эльбрус, 1994. — 263 с. — ISBN 5-7680-0918-3.

- Дегоев В. В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. — Москва: «Русская панорама», 2001. — 374 с. — ISBN 5-93165-043-1.

- Блиев М. М.,Дегоев В. В. Кавказская война (1817—1864). — Москва: ТОО «Росет», 1994. — 591 с.

- Дадаев Ю. У. Наибы и мудиры Шамиля. — Махачкала: ДИНЭМ, 2009. — 621 с. — ISBN 978-5-91446-011-9.

- Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX века : сб. док-в / сост.: В.Г. Гаджиев, Х.Х. Рамазанов. — Дагестанский филиал Академии наук СССР. Институт истории языка и литературы им. Гамзата Цадасы. — Махачкала : Даг кн. изд-во, 1959. — 785 с.

- Чеченцы / отв. ред. Л. Т. Соловьева, В. А. Тишков, З. И. Хасбулатова; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Комплексный научно-исследовательский институт им. Х. И. Ибрагимова РАН. — М.: Наука, 2012. — 622 с. — (Народы и культуры). — ISBN 978-5-02-038030-1.

- Бережной С. Е., Добаев И. П., Крайнюченко П. В. Ислам и исламизм на юге России / под ред. Ю. Г. Волкова. — Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 2003. — Т. Южно-Российское обозрение. Выпуск 17. — ISBN 5-87872-144-9.