Латинская империя

| Государство крестоносцев | |||||

| Романская империя | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| лат. Imperium Romaniae | |||||

|

|||||

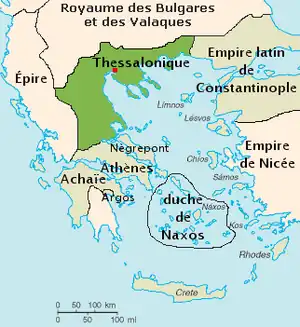

Латинская империя и её вассальные государства |

|||||

| Столица | Константинополь | ||||

| Язык(и) | латинский, старофранцузский, среднегреческий | ||||

| Официальный язык | старофранцузский | ||||

| Религия | католическая церковь | ||||

| Площадь | 179 000 км² (1204), 206 000 км² (1209), 47 000 км² (1228), 14 000 км² (1260) | ||||

| Форма правления | феодальная монархия | ||||

| Династия | Фландрский дом, Дом Куртене, Анжу-Сицилийский дом, Дом де Бо | ||||

| Император | |||||

| • 1204—1205 | Балдуин I Фландрский (первый) | ||||

| • 1228—1261 | Балдуин II де Куртене (последний реальный правитель) | ||||

| • 1373—1383 | Жак де Бо (последний титулярный император) | ||||

Латинская империя (лат. Imperium Latinum, греч. Λατινική Αυτοκρατορία; Константино́польская империя[1], лат. Imperium Constantinopolitanum, фр. Empire latin de Constantinople; Романия[2], лат. Romania, греч. Ρωμανία) — средневековое государство, образованное после четвёртого крестового похода на землях Византийской империи. На официальном языке крестоносцев новая страна называлась Романская империя (лат. Imperium Romaniae). В Латинской империи были сохранены многие традиции Византии, а также православная церковь, но папа римский пользовался гораздо большим влиянием, чем патриарх Вселенский[3]. Первоначально византийская знать была отстранена от управления государством. Тем не менее при императоре Генрихе I византийские архонты были включены в состав господствующего слоя, а греческие чиновники получили различные должности. Основную роль в государстве играли католические феодалы, чьим языком был старо-французский куртуазный. Греки данный период византийской истории называли «франкократией».

Создание империи

Четвёртый крестовый поход закончился завоеванием Константинополя крестоносцами. Они взяли его 13 апреля 1204 года и подвергли беспощадному разорению. Когда предводителям похода удалось несколько восстановить порядок, они приступили к разделу и организации покорённой страны.

По договору, заключённому ещё в марте 1204 года между венецианским дожем Энрико Дандоло, графом Балдуином Фландрским, маркизом Бонифацием Монферратским и другими предводителями крестоносцев, было установлено, что из владений Византийской империи будет образовано феодальное государство, во главе которого будет поставлен избранный император; он получит часть Константинополя и четверть всех земель империи, а остальные три четверти будут разделены пополам между венецианцами и крестоносцами; собор Святой Софии и выбор патриарха будут предоставлены духовенству той из указанных групп, из которой не будет избран император.

Во исполнение условий этого договора 9 мая 1204 года особая коллегия (в состав которой входили поровну венецианцы и крестоносцы) избрала императором графа Балдуина, над которым было совершено в соборе Святой Софии помазание и коронование по церемониалу восточной империи; католическим патриархом был избран венецианец Фома Морозини, исключительно венецианским духовенством несмотря на возражения против такого порядка со стороны папы Иннокентия III.

За время латинского правления в Константинополе установленная до них византийская государственная структура не претерпела каких-либо заметных изменений. Византийская титулатура активно использовалась и при новом правительстве. Например, венецианскому дожу Энрико Дандоло был дарован титул деспот. Один из участников Крестового похода — Конон де Бетюн стал протовестиарием. Сам император Балдуин I принял знаки царского достоинства: носил одежды византийских императоров, подписывал грамоты красными чернилами, а также скреплял их печатью, на одной стороне которой использовался титул: «Балдуин, деспот», а на другой: «Балдуин, христианнейший император милостью божьей, правитель римлян, вечный август»[1].

Императоры Латинской империи внесли изменения в устройство императорского двора. Они отказались от характерной для Византии весьма разветвленной системы высшей бюрократии, заменив ее советом из 12 баронов (крупнейших прямых вассалов императора). Именно в этом кругу решались основные вопросы внешней и внутренней политики[4]. Большим влиянием пользовался также глава венецианской администрации (подеста), который мог наложить вето на решение латинского императора, он опирался на совет венецианских нобилей и действовал по инструкциям Венеции. В Латинской империи действовали титулы как византийского, так и западноевропейского происхождения. Обычаи Византийской империи сохранялись в церемониале, инсигниях, делопроизводстве[3].

Раздел земель (не сразу установившийся) привёл, в конце концов, к следующему распределению владений. Балдуин, кроме части Константинополя, получил часть Фракии и острова Самофракию, Лесбос, Хиос, Самос и Кос[5].

Область Фессалоники с Македонией и Фессалией, названную королевством Фессалоники, получил один из самых видных участников похода и претендент на императорский престол — Бонифаций Монферратский.

Венецианцы получили часть Константинополя, Крит, Эвбею, Ионические острова, большую часть Кикладского архипелага и некоторые из Спорадских островов, часть Фракии от Адрианополя до берега Пропонтиды, часть прибрежья Ионического и Адриатического морей от Этолии до Дураццо[5][6]. Венеция пользовалась всеми правами беспошлинной торговли на территории Латинской империи и на ее вассальных территориях, контролировала торговлю и работу основных портов данной империи, включая столицу. Главой венецианской администрации являлся подеста, опиравшийся на совет венецианских нобилей. Венецианцы, получившие феоды на территории Латинской империи и являвшиеся тем самым вассалами императора, должны были нести обычные сеньориальные повинности, включая военную службу[3].

Остальным предводителям крестоносцев в качестве вассалов отчасти императора, отчасти фессалоникского короля, который сам считался вассалом императора, были розданы различные города и области в европейской части империи и в Малой Азии. Многие из этих земель предстояло ещё покорить, и крестоносцы лишь постепенно утвердились в некоторых из них, вводя всюду феодальные порядки, отчасти раздавая земли в лен западным рыцарям, отчасти сохраняя их как лен за их прежними владельцами, конфискуя земли православных монастырей. Византийское население, однако, сохранило, в большинстве случаев, свои законы и обычаи, прежнюю организацию местного управления и свободу религии. Византийские феодалы смогли встроиться в структуру управления крестоносцев, византийские вельможи стали уезжать на территории, которые не находились под контролем латинян. На землях Византии провинциальные прониары составляли наиболее авторитетный слой и фактически представляли собой единственную силу, с которой завоевателям приходилось считаться всерьез. При завоевании Морей, сопротивление, как правило, продолжалось до тех пор, пока его оказывали прониары. Они покорялись без борьбы лишь в том случае, если им гарантировалось дальнейшее владение их имениями. При этом условии они по большей части подчинялись с готовностью. В сущности, тем самым они просто меняли сюзерена. Положение народных масс, подчинялись ли они латинским или греческим господам, оставалось в целом без изменений[7]. Постепенно крестоносцы стали усваивать греческий язык и приобщаться к эллинистической культуре. Начал зарождаться синкретический стиль в искусстве, вписывавший в себя как западноевропейские, так и византийские элементы, но в Латинской империи эти тенденции не получили развития. Впрочем, более явственно они обозначились в регионах империи[3]. Латинский император заботился о защите византийского населения. Например, император Генрих I, получив просьбу адрианопольцев о защите Димотики от царя Калояна, выполнил ее, несмотря на неукомплектованность его армии. Император часто откликался на просьбы византийцев о помощи в усмирении болгар[8].

Историки Е. С. Данилов, Д. Л. Фролов, В. В. Дементьева предполагают, что могли существовать «прямые» договорённости между императором Латинской империи и его византийскими подданными, по которым они могли воевать на его стороне[8].

Иерархическая структура кафедр Патриархата по сравнению с прежними традициями византийской Константинопольской Православной Церкви не претерпела существенных изменений. Папа разрешал назначать епископов в Латинской империи из византийцев и частично сохранять византийские обряды в Церкви, но при условии признания духовенством и паствой папского примата. Впрочем, создать греческий (византийский) Патриархат в Константинополе под эгидой папы Папа Римский не разрешил[3].

Распад Византии

.jpg)

В лице побеждённых и победителей столкнулись две совершенно непохожие друг на друга культуры, две различные системы государственной и церковной организации, причём число пришельцев было сравнительно невелико (о нём можно судить до некоторой степени по тому, что венецианцы обязались перевезти на своих кораблях 33 500 крестоносцев).

Балдуин I с пренебрежением относился к греческому населению. Греческая аристократия, надеявшаяся сохранить свои привилегии, была оттеснена на задний план. В среде самих завоевателей происходили частые несогласия, а между тем им постоянно приходилось вести упорную борьбу с возникшими на развалинах Византийской империи самостоятельными владениями. Греческая знать стала активно поддерживать греческие независимые государственные образования, которые появлялись на территории бывшей Византийской империи. Так, после взятия Константинополя крестоносцами во Фракии были владения бывших византийских императоров Алексея Мурзуфла и Алексея III Ангела. На руинах ромейского государства процветал сепаратизм: в Эпире утвердился Михаил I Комнин Дука, а городами Аргос, Коринф и Фивы владел Лев Сгур[1].

В Малой Азии возникли два сравнительно крупных государства — Трапезундская империя, где утвердилось потомство императора Андроника Комнина, и Никейская империя, где утвердился зять императора Алексея III, Феодор I Ласкарис. На севере у Латинской империи был грозный сосед в лице болгарского царя Калояна. Оба Алексея отступили перед натиском Балдуина, но ему пришлось столкнуться с Бонифацием Монферратским, поддержанным греками.

В отличие от Балдуина, Бонифаций смог расположить к себе часть греческого населения. Ещё во время раздела Византии он претендовал на Константинопольский престол, но против этого выступили венецианцы. Они желали иметь контроль над императором и не доверяли маркграфу Монферратскому из-за его связей с византийской императорской династией Ангелов. В 1204 году Бонифаций, вместо предназначенных ему по договору владений в Малой Азии, овладел Фессалоникой с окружающей областью и частью Фессалии. Фессалоники, согласно его планам, должны были стать центром независимого королевства. Но на город предъявил права и император Балдуин I. Более того, властителя Фессалоник признали фракийские города, которые по договору должны были быть во власти Латинского императора. Назревало военное противостояние между Балдуином I и Бонифацием[9][1].

Только соединёнными усилиями Энрико Дандоло, Людовика Блуасского и знаменитого Виллардуэна удалось примирить противников, после чего Бонифаций вместе с сыном Мануилом победил Льва Сгура и овладел Фессалией, Беотией и Аттикой. Фессалоникское государство признало верховную власть Балдуина I. В свою очередь, созданное государство крестоносцев на территории Афин Герцогство Афинское признало себя вассалом Фессалоник, а государство на Пелопоннесе Ахейское княжество стало прямым вассалом Латинской империи[1].

Таким образом отказ Балдуина от союза с греческой аристократией, а также внутренние противоречия сделали невозможным установление власти крестоносцев на всей территории Византии.

Первые войны империи

Графы Генрих Фландрский (брат Балдуина) и Людовик Блуасский совершили удачный поход в Малую Азию. Складывавшаяся там Никейская империя потерпела поражение в битва при Пиманионе (1204), после чего большинство городов Вифинии было подчинено Латинской империи[7]. Но успех развить не удалось. Весной 1205 года вспыхнуло восстание населения во Фракии. В Дидимотихе был перебит гарнизон крестоносцев; затем латиняне были изгнаны из Адрианополя. На призыв фракийского населения, против латинян двинулся и болгарский царь Калоян[5].

Балдуин, не дожидаясь Бонифация и своего брата Генриха, двинулся к Адрианополю и 14 апреля 1205 года потерпел там страшное поражение от армии Калояна, составленной из болгар, валахов, половцев и греков; Людовик Блуасский, Стефан де Перш и многие другие пали в битве. Сам Балдуин был взят в плен; о его дальнейшей судьбе сохранились разноречивые рассказы; наиболее вероятно, что он умер в темнице[5][1].

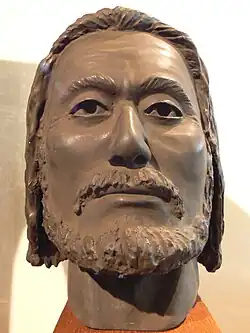

Во главе государства стал теперь — сначала как регент, а с 1206 года как император — брат Балдуина, граф Генрих Фландрский, всеми средствами старавшийся примирить противоречивые интересы, сталкивавшиеся в его государстве.

Политическая история

При императоре Генрихе I

Сотрудничество с византийцами и политика в Фессалонике

Первоначально византийская знать была отстранена от управления государством. Тем не менее, при императоре Генрихе I византийские архонты были включены в состав господствующего слоя (часть архонтов и архонтопулов были включены в состав низшего слоя феодальной знати). При императоре Генрихе I византийские чиновники получили различные должности. Часть земель византийских архонтов была конфискована, часть передана в управление византийским архонтам, становившихся вассалами латинских сеньоров. Некоторые византийцы стали приближенными императора Генриха I. У местного населения он получил наименование «нового Ареса»[3]. Российский историк Ф. И. Успенский фиксирует большое количество наемников из числа византийцев в армии Генриха I Фландрского[10].

Генрих Фландрский сумел привлечь на свою сторону византийцев Адрианополя и Дидимотиха, которые теперь жестоко страдали от болгарского правителя Калояна и согласились подчиниться Генриху, с условием передачи их городов в лен Феодору Вране (византийскому архонту, присягнувшему латинскому императору)[3], женатому на Агнесе, вдове императора Андроника Комнина. Феодор Врана получил оба вышеуказанных города на ленном праве. Под давлением латинского императора подеста венецианцев Зено назначил Феодора Врану капитаном Адрианополя и всего округа до реки Кавротома, возложив на него обязанность уплаты дани, выставления войска по требованию подеста, разделения приобретенных в будущем земель с венецианцами. Еще Вране было запрещено притеснять адрианопольских венецианцев. Согласно письму папы римского Иннокентия латинскому патриарху, Ф. Врана был вассалом латинского императора на положении монарха. Таковых в Латинской империи было двое: Феодор Врана и Бонифаций I Монферратский[10].

Генрих сблизился со своим вассалом фессалоникским королем Бонифацием I Монферратским, женился на его дочери и собирался вместе с ним предпринять кампанию против Калояна. Однако Бонифаций I Монферратский был убит в битве с болгарами (4 сентября 1207 года) в южной части Родоп. Его голова была отрезана и послана к царю Калояну в Тырново. В Фессалониках ему наследовал 2-летний сын от брака с Маргит Венгерской — Димитрий, а Монферрат получил старший — Вильгельм.

Смерть болгарского царя Калояна в 1207 году освободила латинского императора Генриха I от опасности со стороны болгар и позволила ему заняться делами фессалоникского королевства. После смерти фессалоникского короля Бонифация I Монферратского (1207 год) ломбардские вассалы Королевства Фессалоники претендовали на независимость данного королевства. Латинский император Генрих I Фландрский поехал туда. Находясь в Хортаитском монастыре, он отправил послов в Фессалоники, он требовал ленной присяги и пропустить в город его армию, обещал подтвердить сложившиеся границы королевства. Ломбардцы ответили отказом. На этот случай послы должны были потребовать третейского суда из четырех выборных или же просить разобрать их дело Папу Римского, французского короля или императора Священной Римской империи. Тогда ломбардцы заявили, что выполнят требования императора Генриха, если он расширит Королевство Фессалоники (они требовали не реалистично больших территорий), поссорится с Венецией, выдаст им своих верных франков в Морее. Генрих согласился, но потребовал, чтобы эти условия были утверждены фессалоникской королевой Маргит Венгерской. Далее Генрих въехал в Фессалоники, он смог заручиться поддержкой королевы, части византийцев, приехавших немецких баронов, архиепископа. Далее Генрих созывает парламент, где большинство, включая его самого, выступило против ломбардцев. Латинский император требует узнать мнение королевы Маргит Венгерской и заручается ее поддержкой. Тогда ломбардские вассалы потребовали третейского суда, но он не состоялся. Принесенная императором Генрихом присяга на согласие с требованиями ломбардцев стала недействительной. В итоге Генрих получил присягу фессалоникского баила Биандрате и лично короновал наследника престола Фессалоникского королевства Димитрия. Ломбардские вассалы решили подготовить заговор против императора и королевы Маргит Венгерской. Однако Маргит Венгерская узнала о заговоре, после чего был созван парламент (с участием императора Генриха). В итоге участник заговора баил Биандрате был отправлен в заключение, лены ломбардских рыцарей под Серрами и Христополем, замешанных в заговоре, были отданы французам, чтобы обеспечить путь латинского императора в Константинополь. Тем не менее, ломбардские вассалы не пустили Генриха в Серры и заключили союз с болгарским царем Борилом. Однако в Серры французских рыцарей, преданных Генриху, тайно впустили византийцы. Конфликт в Серрах закончился тем, что город был отдан немецкому графу Каценелленбогену. В Христополь ломбардцы не пустили Генриха. Позднее ломбардские вассалы подняли мятеж против императора Латинской империи в Королевстве Фессалоники. Они под руководством коннетабля Буффа собрались под Лариссой, переговоры с латинским императором провалились. Тогда войска Генриха перешли реку Пеней, разбили ломбардский отряд и взяли в осаду город Лариссу, в итоге 700 ломбардских рыцарей-мятежников сдались и были отпущены императором. В условиях, когда французские вассалы Королевства Фессалоники в Греции поддержали латинского императора Генриха I Фландрского и стали ему присягать, большинство ломбардских вассалов решили завершить противостояние с ним. Лидер ломбардцев коннетабль Буффа был назначен латинским императором коннетаблем всей Латинской империи. Генрих отнял у ломбардцев Фивы, которые они ранее отняли у его французских вассалов, но земли самих ломбардцев остались у них. После капитуляции города Фивы владевший Евбеей сеньор Равано, ранее заключивший с Венецией союз против Генриха, принес ему присягу. Генрих также вернул звание баила и земли ранее арестованному Биандрате (который ранее смог сбежать к болгарам), но тот уехал на родину. Таким образом, Королевство Фессалоники не смогло стать независимым от Латинской империи[10].

Религиозная политика

Чтобы придать окончательную организацию политическому и церковному строю новой феодальной империи, Генрих 2 мая 1210 года, в долине Равенники, у города Зейтуна (Ламии), открыл «майское поле» или «парламент», куда явились франкские князья, крупные бароны и клирики греческих провинций, с 1204 года частью при помощи Бонифация I Монферратского, частью самостоятельно создавшие себе владения.

В том же 1210 году был утверждён в Риме компромисс, по которому за патриархом, как делегатом папы, утверждались все его права, церкви и монастыри освобождались от повинностей, греческие и латинские клирики обязывались за полученную в лен землю платить византийский поземельный налог; непосвящённые дети православных священников обязаны были службой баронам. Генрих старался по возможности уладить церковные отношения и примирить интересы православного населения и духовенства с интересами латинского духовенства и латинских баронов: первое стремилось завладеть церковными и монастырскими имуществами и обложить православное население десятиной в свою пользу, а вторые старались добиться секуляризации церковных имуществ и освобождения подвластных им жителей империи от всяких церковных поборов. Афонские монастыри, подвергавшиеся грабежам фессалоникских баронов, были сделаны «непосредственными вассалами» императора. Важным для православных нововведением, принятым в долине Равенники, было уравнивание налогообложения православного и католического духовенства[8]. Желая сгладить конфликт, связанный с тем, что часть земель византийской православной церкви присвоили себе светские сеньоры, император Генрих I уступил духовенству 1/15 земель и доходов государства вне Константинополя. Большинство храмов в Константинополе принадлежало православным[3].

В 1213 году благие намерения императора чуть не были уничтожены насильственным введением унии, которое предпринял кардинал Пелагий; но Генрих заступился за греков, что сильно увеличило его популярность. За введение унии Генрих санкционировал изгнание папского легата из Константинополя[8]. Впрочем, православная церковь никогда не сможет стать выше католической в Латинской империи. Более того, католическая церковь добилась более влиятельной позиции в государстве, чем православная, ставшая в подчинение Римской курии[3].

Внешняя политика. Войны с соседними государствами и латинские завоевания в Греции

Основная статья: Болгарско-латинские войны

См. также: Латино-никейская война (1211 — 1214)

В начале своего правления Генрих I Фландрский смог изгнать войска болгарского царя Калояна из Фракии в 1206 году[10], население которой стало переходить на сторону Латинской империи после уступок Генриха византийцам[3]. В том же году Калоян взял и разрушил Дидимотих, но Генрих догнал его и отбил у него 20 000 пленных византийцев. В ходе этой кампании (еще до освобождения пленных) он смог взять болгарские города Веррию (Старую Загору), Крину и Влисимо. В дальнейшем Латинская империя провела несколько походов в земли Второго Болгарского царства и разорила некоторые его земли[10]. В 1207 году болгары разоряли Фракию, но предпринятая ими осада Адрианополя закончилась поражением[11]. При новом болгарском царе Бориле в 1208 году болгары разбили латинские войска в битве у Веррии[12], но позднее Генрих разбил болгар у Филиппополя, после чего Второе Болгарское царство полностью потеряло контроль над Фракией[13].

Латинская империя вела войну с Никейской империей и своими противниками на Западе и Севере: Михаилом I Комнином Дукой, захватившим запад и юг Фессалии, остров Корфу и прибрежный город Дураццо, а потом с Феодором Комнином Дукой, который продолжил завоевательную политику предшественника. Борьба со Стрезом Просекским, болгарами. Стрез был разбит в Пелогонии. В войне с никейцами латиняне опирались на союз с Трапезундской империей в 1206 - 1212 годах, а после на союз с Болгарским царством (союз был скреплён браком латинского императора Генриха и болгарской царевны Марии). Латиняне добились временных успехов в боевых действиях против Никейской империи, проходивших на северо-западе Малой Азии. К примеру, в 1211 году на реке Риндак латинский император Генрих I разбил никейского императора Феодора I Ласкаря. Далее экспансия латинян была остановлена. В 1213 году Латинская империя заключила договор с Никейской империей, закрепивший за латинянами только район побережий Мраморного и Эгейского морей от Никомидии до Адрамиттия[3].

Вместе с тем, в Греции крестоносцы продвигались более успешно. Там возникли сеньории, которые признали власть латинских императоров (Фессалоникийское королевство, Морейское княжество династии Виллардуэнов, Афинское герцогство, основанное бургундцем Оттоном де ла Рошем, сеньория Салоны, маркизат Водоницы и другие)[3]. В Морее, как стал называться Пелопоннес после франкского завоевания, Гильом де-Шамплитт и Вильгардуэн с 1205 года сильно расширили свои владения и победой при Кондуре (Мессиния) над ополчениями греческого дворянства основали франкское княжество Ахайю. Смерть Шамплитта (1209 год) дала Вильгардуэну возможность завладеть княжескими правами, хотя и без титула князя; он, как и Оттон де-ля-Рош, в то время мегаскир Аттики и Беотии, сумел привлечь на свою сторону греков. Вместе с ними в Равеннике признал верховную власть Генриха и Марко Санудо, племянник Дандоло, в 1206 году отправившийся из Константинополя завоёвывать острова Эгейского моря, утвердившийся на Наксосе и признанный императором как герцог Наксосский.

Латинским сеньориям в Греции пришлось вести войны с Эпирским царством, а потом — и с Никейской империей[3].

Следующие императоры

В 1216 году Генрих внезапно умер; ему не было ещё 40 лет; даже греки прославляли его как «второго Ареса». Смерть его была величайшим несчастьем для франкского королевства. Преемником его был избран муж сестры его Иоланты, Пётр Куртенэ, граф Оксерский, внук Людовика Толстого французского, получивший из рук папы Гонория III императорскую корону (1217), но скоро погибший в плену у Феодора Эпирского. Регентшей стала Иоланта; в государстве происходили смуты из-за десятин и иммунитетов, своеволия баронов, несогласий между венецианцами и крестоносцами, выбора патриарха и прав на территории. С Никейской империей Иоланта поддерживала мирные отношения и выдала свою дочь Марию за Ласкариса.

В 1220 году императором был избран старший сын Петра, маркграф Филипп Намюрский, но он отказался и титул принял на себя брат его Роберт, необразованный и грубый, страстный и трусливый. С никейским двором отношения после смерти Феодора Ласкариса сделались враждебными, особенно когда во главе Никейской империи стал Иоанн III Дука Ватацес, ожесточённый враг латинян. К тому времени Латинская империя стала терять земли. Эпирский правитель Феодор Ангел Комнин Дука овладел всей Фессалией, Охридом и другими городами Македонии. Ряд укрепленных городов, по-видимому, Феодор Ангел Комнин Дука взял без упорных боев, он смог довольно быстро разгромить итальянских феодалов Фессалоникского королевства[14]. В 1216 году эпирские войска взяли Охрид, в 1220 году — Веррию, в 1221 году — Серры[15]. Латинский император Роберт де Куртене, желая помочь своему вассалу, в апреле 1224 года отправил войска на осаду города Серры, но когда они узнали о поражении латинских войск от Никейской империи в битве при Пиманионе (1224), то решили вернуться в Константинополь, однако армия эпирского правителя Феодора Ангела Комнина Дуки атаковала их и разбила, нанеся большие потери[16]. Столица королевства Фессалоники (город Фессалоники) была осаждена эпирскими войсками в начале 1223 года, осада продлилась примерно до декабря 1224 года, тогда город был деморализован известиями о победах эпирской армии и отсрочке планировавшегося крестового похода против Эпира, а также измотан осадой, поэтому Фессалоники сдались эпирским войскам[17][18]. Фессалоникское королевство, где постоянно происходили распри между Димитрием и Вильгельмом, в 1224 году было захвачено Феодором Комнином Дукой, в результате чего правитель Эпира короновался императором. Однако эпирский правитель Феодор Ангел Комнин Дука не смог продвинуться в сторону Средней Греции, подконтрольной вассалам Латинской империи, т. к. там византийское население было довольно установленным режимом. Вместе с тем, во Фракии латинские города сдавались эпирским войскам без боя, при этом эпирцы сильно разорили латинские земли во Фракии. В частности, Дидимотих и Адрианополь были сданы эпирским войскам без боя. Они продвинулись в направлении Константинополя, взяли Визу[14]. Латинская империя продолжала существовать лишь благодаря распрям между обоими греческими императорами. В 1224 году соперник Феодора Комнина никейский император Иоанн III Дука Ватац разгромил войска латинян в битве при Пиманионе и изгнал латинян почти со всех земель Малой Азии, за исключением Никомидии и ее округи[3]. Часть крепостей Латинской империи в Малой Азии оказали сильное сопротивление, но войска Никейской империи смогли взять их, применив осадные машины, но другая часть латинских крепостей сдалась без боя. Далее Никейская империя взяла острова, принадлежавшие латинскому императору, заняла некоторые владения венецианцев. В 1224 году никейский отряд занял Адрианополь (по призыву его жителей), но вскоре сдал его эпирским войскам. По мирному договору 1225 года в Малой Азии Никейская империя получила Пиги, а Латинская империя сохранила за собой Никомидию[19].

Латинский император Роберт де Куртене, увлечённый дочерью рыцаря Балдуина Нефвилля, на которой он тайно женился, Роберт забыл совершенно дела управления; возмущённые этим бароны захватили его жену и тёщу и последнюю утопили, первой отрезали нос и веки. Роберт бежал из Константинополя, при помощи папы вернулся, но дошёл лишь до Ахайи, где в 1228 году умер, всеми презираемый.

Новому императору Балдуину II, брату Роберта, было лишь 11 лет; его обручили с дочерью родственного дому Куртенэ болгарского царя Ивана Асеня, обещавшегося отнять у Феодора Ангела завоёванные им земли.

Эпиро-болгарская война вспыхнула уже в 1230 году. Начал её эпирский правитель Феодор Ангел[7]. Болгарский царь Иоанн II Асень разгромил и пленил Феодора Ангела в битве при Клокотнице в 1230 году и быстро захватил все земли Фракии и Южной Македонии вплоть до Адрианополя[3].

После этого Латинская империя решила отказаться от союза с Болгарским царством, т. к. эпирского правителя латинянам более можно было не бояться, а рост могущества болгарского правителя их не устраивал[7]. Более того, союза с Болгарией не желало духовенство, решившееся привлечь на сторону империи Иоанна Бриеннского, бывшего короля иерусалимского; Мария, дочь его, должна была сделаться невестой Балдуина, а сам он — принять титул императора и обязанности регента.

В 1231 году все вассалы принесли присягу Иоанну. От него ожидали блестящих подвигов, но в первые годы он вёл бережливое, осторожное хозяйство. Поход 1233 года, вернувший Романии Пеги, принёс пользу лишь родосцам и венецианцам, торговля которых освободилась от стеснений со стороны никейцев; зато в 1235 году Ватацес разрушил венецианский Каллиполь. В период правления Иоанна проходила никейско-латино-болгарская война (1233—1241). Противники Латинской империи захватили ряд ее территорий[20], попытались взять Константинополь, но неудачно. Городу помогли другие европейские государства[21]. Впоследствии, распался союз осаждающих, что привело к прекращению осады Константинополя[22]. Война шла и после смерти Иоанна Бриеннского и закончилась победой Никейской империи, забравшей некоторые территории у Латинской империи[23]. К 1246 году Фракия и Южная Македония вплоть до Адрианополя была захвачена Никейской империей, изгнавшей оттуда болгар[3].

После смерти Иоанна Бриеннского (1237) власть перешла в руки Балдуина II, который, не имея денег играл жалкую роль и принуждён был ездить по европейским дворам и выпрашивать у них помощи; терновый венец Спасителя был заложен в Венеции, не на что было его выкупить, и его приобрёл Людовик IX Святой.

Экономика

Для экономики Латинской империи в основном были характерны консервативные, отсталые формы феодальных отношений, для которых было характерно усиление личной зависимости крестьян. Среди повинностей, выполняемых крестьянами, доминировали барщина, натуральный оброк. Для этой формы феодальных отношений также были характерны упадок экономики провинциальных городов и повсеместное строительство крепостей-бургов для защиты территории и управления доменами. Территории Латинской империи, подчиненные Венеции и вовлеченные в ее торговые связи, развивались несколько лучше. Постепенно наметилась тенденция к усилению роли Константинополя в товарообмене между двумя торговыми зонами — Эгеиды и Причерноморья, в основном под контролем венецианцев. Вместе с тем, в условиях небольших финансов империи в Константинополе прекратилось городское строительство, укрепления ремонтировались лишь частично. Новые храмы основывали нечасто в империи[3].

Потеря Константинополя

Венецианцы часто посещали Константинополь со своими торговыми флотами, но войска с Запада не появлялись для поддержки Романии; Ватацес и его преемники ближе и ближе подступали к столице и перебросили свои войска уже в Европу: решительный шаг не предпринимался лишь из боязни перед монголами. Балдуин принуждён был заложить венецианским купцам собственного сына, чтобы получить денег; лишь в 1259 году его выкупил французский король.

В 1260 году Константинополь держался лишь помощью венецианцев, незначительной вследствие того, что Венеция была в то время во вражде с Генуей; в том же году никейский дом восторжествовал над эпирским и его франкскими союзниками и вступил в союз с генуэзцами.

25 июля 1261 года, во время отлучки венецианского отряда, Константинополь попал в руки греков; 15 августа император Михаил VIII Палеолог торжественно вступил в столицу. Балдуин, с латинским патриархом Джустиниани, бежал во Францию через Пелопоннес, где осело множество франкских баронов.

Попытка реванша

Узнав о поражении латинян, Папа Римский Урбан IV стал призывать к крестовому походу для возвращения Константинополя, обещая тем, кто примет в нём участие, такую же духовную награду, как и участникам крестовых походов в Святую землю. Поначалу желающих нашлось немного, поскольку мало кто на Западе считал, что Латинская империя стоила того, чтобы сражаться за неё. Затем, в 1266 году, Карл, граф Анжуйский, брат короля Франции, стал королём Сицилии и Южной Италии. А после этого у него возникли замыслы об экспансии на Восток. В 1267 году Карл встретился в Витербо с беглым латинским императором Балдуином II, чтобы согласовать детали кампании[24].

Узнав о планах Карла, Михаил VIII обратился к королю Испании Педро III Арагонскому и пообещал 60 000 золотых, если он вторгнется на Сицилию, наиболее уязвимое место королевства Карла Анжуйского. В то же время византийские агенты действовали на Сицилии, разжигая недовольство местного населения против французов. Оба плана увенчались успехом. 30 марта 1282 года на Сицилии вспыхнул мятеж, получивший название Сицилийская вечерня, — а несколько месяцев спустя на остров вторгся король Педро. Карл Анжуйский был вынужден оставить планы относительно Константинополя и защищать своё королевство. Нападение на Константинополь было предотвращено[24].

Наследники империи

Запутанная история осколков Латинской империи не поддаётся краткому изложению. В Ахейском княжестве после Виллардуэнов князьями явились представители Анжуйского дома, потом Аччаюолли; в конце концов у власти оказались Чентурионе. Лишь в 1432 году Ахейское княжество пало, будучи завоёванным Византийской империей.

Герцоги афинские, с 1312 года из дома Анжу, потом из дома Аччаюолли, просуществовали до 1460 года, когда Афины были взяты турками.

В Эпире утвердившиеся было в Дураццо франки должны были уступить албанцам и сербам.

В Кефалении и Занте держались пфальцграфы с 1357 по 1429 год.

Деспоты ромеев (с 1418 года) герцоги Левкадские в 1479 году были покорены турками. Во второй половине XVI века исчезли последние остатки «Новой Франции».

Правители

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 Сказкин, 1967, Том 3, глава 2.

- ↑ Латинская Романия : [арх. 15 июня 2024] // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Латинская империя / С. П. Карпов // Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. — Т. 40. — С. 148—153. Архивная копия от 9 мая 2021 на Wayback Machine

- ↑ Евгений Сергеевич Данилов, Денис Леонидович Фролов, Вера Викторовна Дементьева. «Imperator и Βασιλεύς: две стороны власти латинского правителя Константинополя» (2018) // Вестник ЯрГУ. — Серия «Гуманитарные науки». — С. 3.

- 1 2 3 4 Острогорский, 2011, Раздел VII, глава 1.

- ↑ Успенский, 2011, с. 620—621.

- 1 2 3 4 Острогорский Г. А. История Византийского государства. —Латинское господство и восстановление Византийской империи (1204—1282) Архивная копия от 20 апреля 2021 на Wayback Machine (2011)

- 1 2 3 4 Евгений Сергеевич Данилов, Денис Леонидович Фролов, Вера Викторовна Дементьева. «Imperator и Βασιλεύς: две стороны власти латинского правителя Константинополя» (2018) // Вестник ЯрГУ. — Серия «Гуманитарные науки». — С. 4.

- ↑ Хроніка Робера де Торін'ї, 1179 год

- 1 2 3 4 5 Ф. И. Успенский История Византийской империи. Том 5. — Глава 2. Латинская империя и Латинские государства Романии. Греки в XIII в. Дата обращения: 30 апреля 2025. Архивировано 6 декабря 2022 года.

- ↑ Иван Божилов, Васил Гюзелев. История на България в три тома. Том 1. История на средновековна България VII-XIV век. — София: Анубис, 1999.

- ↑ Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 5. С. 101, 102.

- ↑ А. А. Турилов Борил // Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. — Т. 6. — С. 27. — 14 июня 2009 г.

- 1 2 Успенский, Ф. История Византийской империи. Том 5. — Глава 3. Эпирское государство в XIII в.

- ↑ И. Н. Попов Феодор Ангел Комнин Дука // Большая российская энциклопедия

- ↑ Varzos, Konstantinos (1984). Η Γενεαλογία των Κομνηνών [The Genealogy of the Komnenoi] (PDF) (in Greek). Vol. B. Thessaloniki: Centre for Byzantine Studies, University of Thessaloniki. p. 573.

- ↑ Varzos, Konstantinos (1984). Η Γενεαλογία των Κομνηνών [The Genealogy of the Komnenoi] (PDF) (in Greek). Vol. B. Thessaloniki: Centre for Byzantine Studies, University of Thessaloniki. — pp. 571–574.

- ↑ Lognon, Jean (1950). "La reprise de Salonique par les Grecs en 1224" [The recovery of Salonica by the Greeks in 1224]. Actes du VI Congrès international des études byzantines (Paris 1948). pp. 141–146.

- ↑ Ф. И. Успенский История Византийской империи. Том 5. — Глава 4. Никейское царство Ласкарей. Трапезунтское царство в XIII в. Сельджукские султаны и нашествие монголов

- ↑ Treadgold, Warren (1997). A History of the Byzantine State and Society. Stanford, California: Stanford University Press. p. 724.

- ↑ Perry, Guy (2013). John of Brienne: King of Jerusalem, Emperor of Constantinople, c. 1175–1237. Cambridge University Press. p. 176.

- ↑ Perry, Guy (2013). John of Brienne: King of Jerusalem, Emperor of Constantinople, c. 1175–1237. Cambridge University Press. p. 177.

- ↑ Георгий Акрополит. История / Пер. с греч и комм. П. И. Жаворонкова. — СПб.: Алетейя, 2005. — 415 с. — (Византийская библиотека. Источники). — 1 000 экз.

- 1 2 Харрис, 2017, с. 306.

Литература

- Латинская империя // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Джонатан Харрис. Византия. История исчезнувшей империи = Jonathan Harris. The Lost World of Byzantium. — М.: Альпина Нон-фикшн, 2017.

- Сказкин, Сергей Данилович. История Византии. — М.: Наука, 1967. — Т. 3. — 508 с.

- Острогорский, Георгий Александрович. История Византийского государства. — 2011.

- Успенский, Фёдор Иванович. История Византийской империи. Расцвет. Крушение. — М.: АСТ, 2011. — 1008 с. — ISBN 978-5-17-072040-8.

- Bowman, Steven. The Jews of Byzantium 1204—1453. Tuscaloosa, Alabama: University of Alabama Press, 1985. (англ.)

Ссылки

- Латинская империя. Восток — Запад: Великое противостояние. — Историко-географическое путешествие по Латинской империи вслед за Жоффруа де Виллардуэном. Дата обращения: 29 октября 2009. Архивировано 23 мая 2010 года.