Лука-райковецкая культура

| Лука-райковецкая культура Раннее Средневековье | ||||

|---|---|---|---|---|

Археологические культуры юга Восточной Европы в последней четверти I тысячелетия н. э. | ||||

| Географический регион | Восточная Европа | |||

| Типовой и другие памятники | Бабка, Богит, Галич, Замковая гора, Искоростень, Канев, Кодын, Монастырёк, Плеснеск, Райки, Ревно, Сахновка, Стольско, Хотомель, Шумск | |||

| Датировка | VII—X века | |||

| Носители | волыняне, древляне, дреговичи, поляне, уличи и др. восточнославянские группы | |||

| Тип хозяйства | земледелие, животноводство | |||

| Исследователи | В. К. Гончаров, И. П. Русанова, Л. П. Михайлина, М. А. Филипчук | |||

| Преемственность | ||||

|

||||

Лука́-райкове́цкая культу́ра (райковецкая культура[1][2], культура Луки Райковецкой[3][4], культура типа Луки Райковецкой[5][6]) — археологическая культура последней четверти I тысячелетия н. э., соотносимая с частью восточных славян[1].

История исследования

Культура Луки Райковецкой выделяется на основе материалов, добытых В. К. Гончаровым при раскопках 1946—1948 годов в урочище Лука близ села Райки (Украина)[1]. Первая находка райковецкой керамики произошла ещё в 80-х годах XIX века (исследования А. А. Бобринского), но не получила в то время верной интерпретации[7][8]. В то же время полевые исследования райковецких городищ Украины проводились Т. Земенцким и С. С. Гамченко[9]. Начало изучению райковецких памятников Беларуси было положено в 1926 году[10]. Долгое время учёным не удавалось уверенно идентифицировать погребальные древности лука-райковецкой культуры. Ставшие эталонными могильники были исследованы лишь в 70-х — 80-х годах XX века[11].

География

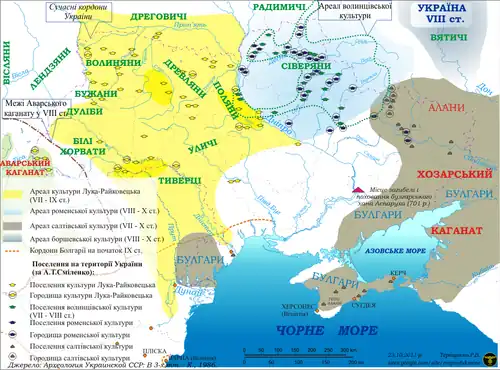

Райковецкая культура распространена от Восточного Прикарпатья на западе до Среднего Поднепровья на востоке. На севере её ареал включает Белорусское Полесье, на юге — лесостепную часть бассейнов Южного Буга, Днестра и Прута, вплоть до Нижнего Подунавья. Некоторые учёные относят к культуре Луки Райковецкой ряд памятников Верхнего Потисья[1]. Древности райковецкого круга встречены на Гродненщине (Радогоща)[12], в Гомельском Поднепровье (Гомель, Чечерск, Проскурни, Колочин)[13], Надпорожье (Игрень-Подкова)[14], Молдове, Мунтении и Болгарии (памятники типов Хлинча I и Попина-Гарван)[15][16]. Часть исследователей исключает памятники Румынии и Болгарии из числа райковецких, выделяя их в особые культурные группы[1][17]. Г. И. Постикэ относит памятники Восточного Прикарпатья, датируемые VIII—IX веками, к типу Лозна-Додешты, а синхронные памятники Пруто-Днестровского региона — к типу Ханска-Скок-Кодын-Ревно[18].

Формирование и хронология

Культура Луки Райковецкой сложилась на рубеже VII—VIII веков в ходе эволюции пражской культуры в восточной части её ареала[19]. Для райковецких памятников Побужья и бассейна Тясмина характерно наличие пеньковского компонента[20]. Часто пражские, пеньковские и лука-райковецкие селища находятся в одних и тех же местах[21]. Разница между пражскими и лука-райковецкими комплексами трудноуловима. Считается, что только на ранних фазах райковецкой культуры посуду начали украшать пальцевыми вдавлениями по венчику[22].

Учёные выделяют три этапа развития райковецкой культуры:

- Ранний (конец VII—VIII век): встречается только лепная керамика; в Поднепровье и Подолье этот этап представлен памятниками типа Сахновки;

- Средний или период «развитой лука-райковецкой культуры» (IX — начало X века): сосуществует лепная и раннегончарная посуда;

- Поздний (X век): доминирует керамика, выполненная при помощи круга, однако некоторые виды лепной бытуют вплоть до XI века[1][23].

А. Т. Смиленко разделяла лука-райковецкую культуру на два хронологических этапа, а древности X века считала переходными к древнерусской культуре[24]. А. В. Комар относит появление раннегончарной райковецкой посуды к середине IX века[25].

Экономика

Важнейшей отраслью хозяйства райковецкой культуры было подсечное, переложное и паровое земледелие. Среди возделываемых культур — ячмень, пшеница разных видов (в том числе полба), рожь (включая озимую), овёс, просо, горох, конопля, лён и др. Зерно хранилось в земляных ямах, как правило, с обожжёнными стенками; мололось ручными мельницами с каменными жерновами. Встречены разнообразные сельскохозяйственные орудия: железные наральники, чересла, серпы, косы, железные и костяные мотыжки[26].

Немалую роль играло животноводство, о чём свидетельствуют костные остатки в культурном слое поселений. Здесь содержали крупный рогатый скот, свиней, овец, коз и лошадей. На нескольких поселениях IX века выявлены остатки наземных хлевов, возведённых из плетня, обмазанного глиной. Носители культуры Луки Райковецкой занимались также охотой на диких животных (туров, лосей, косуль, кабанов, оленей и др.), рыболовством и бортничеством[27].

Поддерживались торговые связи с Западной Европой, Византией и Хазарией; вёлся внутренний обмен между отдельными племенами и общинами, входившими в лука-райковецкий ареал. Основными предметами импорта были вино и оливковое масло, поставляемые в амфорной таре, стеклянные украшения (бусы, пронизи), в X веке начали поступать изделия из металлов и янтаря, каролингские мечи. Известны находки посуды и других изделий салтовского и балкано-дунайского круга, византийских, западноевропейских и арабских монет, а также подражаний последним. Экспортными товарами были меха, оружие, воск, кони и рабы[28].

Материальная культура

Число известных памятников лука-райковецкой культуры на территории Украины превышает 400[29]. Райковецкие памятники делятся на четыре категории: селища, городища, могильники, святилища и культовые места[30].

Поселения

Подавляющее большинство памятников культуры Луки Райковецкой представлено селищами. Они расположены в тех же топографических условиях, что и поселения предшествующих пражской и пеньковской культур, занимая участки пойменных низин, возвышенные останцы или надпойменные террасы. В местах, неудобных для земледелия, носители лука-райковецкой культуры не селились. К примеру, райковецкие селища не обнаружены в горных районах Покутья и Буковины (Прикарпатье). Культурный слой селищ, как правило, маломощный (20—90 см), насыщен угольками и частицами обожжённой глины. Характерно наличие линзообразных «западин» на месте жилищ и погребов. Находки (по преимуществу керамика) концентрируются вокруг них и в заполнении котлованов, на остальной площади редки[31].

Плотность размещения лука-райковецких поселений много выше, чем предшествующих пражских и пеньковских. Так, в Верхнем Попрутье известно всего 30 селищ пражской культуры и около 130 — райковецкой. Вдобавок последние имеют большую площадь. Некоторые поселения лука-райковецкой культуры достигали в размере 40 (Лопатна, Петруха) и даже 80 га (Обухов II). Жилища на поселениях образовывали группы, реже выстраивались рядами. На отдельных участках по соседству находились хозяйственные сооружения[32].

Селища райковецкой культуры образуют скопления, отделённые друг от друга значительными расстояниями. К примеру, в верховьях Днестра и Прута выявлено 36 поселенческих «гнёзд», насчитывавших по 6—8 селищ каждое. В Молдове «гнёзда» складывались из 8—10 селений, в Среднем Поднепровье — из 5—7. Корчакская группа памятников состоит из 14 поселений. Подобные скопления селищ являют собой археологический эквивалент общин или племён[33].

В ареале культуры Луки Райковецкой известны остатки укреплённых поселений — городища. Для них характерно (хотя и не обязательно) наличие валов и рвов. В большинстве случаев городища расположены на высоких мысах с крутыми склонами, в том числе эскарпированными (искусственно подрезанными). Зачастую дерево-земляные укрепления возводились поверх старых валов, насыпанных в раннем железном веке. Фортификации представляли собой частокол, ряд срубов-клетей или совмещение обеих конструкций. С внешней стороны устраивался земляной откос, иногда имевший каменную сердцевину — крепиду. Изнутри к укреплениям примыкали длинные дома, а также жилые и хозяйственные срубы. Въезд в крепость обычно предстаёт в виде простого разрыва вала, изредка на его месте прослеживаются остатки воротной башни[34].

Жилые постройки

Райковецкие жилища были деревянными и, как правило, углублёнными (полуземлянки), имевшими прямоугольную или квадратную форму. По конструкции они делятся на каркасно-столбовые и срубные. Значительно реже выявляются следы наземных домов с подвалами, распространившихся в X веке. Жилища отапливались печами: каменками и глинобитными, при устройстве которых также могли использоваться камни. Иногда прослеживаются следы входных тамбуров[35].

Ремесло

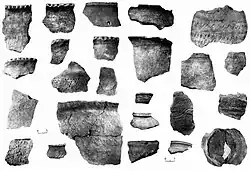

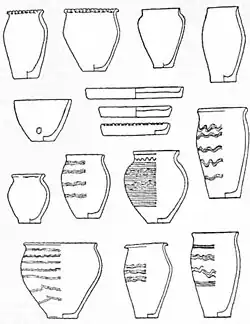

В керамических комплексах VIII века встречается исключительно лепная посуда домашнего производства, сходная с пражской. Отличия выражаются в большей толщине стенок, значительной примеси шамота в глине, сильнее отогнутых венчиках сосудов, зачастую орнаментированных пальцевыми вдавлениями, защипами и косыми насечками. Реже наносился линейно-волнистый орнамент. Среди изделий преобладают горшки, попадаются также миниатюрные сосуды, конические миски, сковородки и жаровни. В IX веке начал применяться гончарный круг, сперва в виде поворотного столика для заглаживания стенок. В X веке сосуды стали целиком профилироваться на кругу. В это время проявилась тенденция к увеличению площади, занятой орнаментом, и появлению новых мотивов. Развитие гончарного ремесла привело к использованию горнов для обжига керамики[36].

В культуре Луки Райковецкой получило распространение камнерезное и косторезное дело. Из камня делались жернова, точильные бруски, бусины, пряслица; из кости и рога — проколки (кочедыки), иглы, наконечники стрел, гребни, амулеты[37].

Практически на всех лука-райковецких памятниках попадаются следы чёрной металлургии и металлообработки: железные шлаки и крицы, обломки сопел и тиглей. На некоторых поселениях изучены сыродутные железоплавильные горны, обогатительные печи, ямы и огнища для пережигания древесного угля, кузницы. Сырьём для выплавки железа выступали болотные и дерновые бурые руды. Значительные металлургические центры обнаружены близ Григоровки и в других местах. Ассортимент изделий из железа включает разнообразные сельскохозяйственные и ремесленные орудия, предметы вооружения, кресала, пряжки, шпоры, ножницы, крючки и т. д. Райковецкие кузнецы владели приёмами термообработки металлов, цементации, пакетной сварки, однако находки технологически сложных изделий всё же единичны. Из цветных металлов изготавливались украшения, детали костюма и конской сбруи. Встречены предметы из латуни, оловянистой бронзы и других сплавов. При их изготовлении применялось литьё, холодная ковка, тиснение, чеканка, волочение дрота. Начинается освоение скани и филиграни. Сырьё (в частности, медь) импортировалось, скорее всего, из Семиградья[38].

Украшения, характерные для памятников лука-райковецкой культуры, включают в себя проволочные височные кольца, миниатюрные антропоморфные фибулы, подковообразные фибулы, литые трёхрогие подвески-лунницы, серьги-лунницы с гроздевидной подвеской, украшенные псевдозернью и имеющие, как считается, западнославянское происхождение, подвески-бубенчики, пластинчатые, литые браслеты и браслеты, выполненные из гранёной проволоки, перстни, железные пряжки, стеклянные бусы и пронизки[39].

В райковецкой культуре шло выделение специализированных ремёсел, о чём свидетельствует появление отдельных поселений ремесленников в Буковине и Подолье[40].

Погребальный обряд

По сравнению с другими категориями памятников, погребальные древности лука-райковецкой культуры изучены слабо. В значительной степени это обусловлено их плохой сохранностью и сложностью выявления. Носители райковецкой культуры кремировали покойников, помещая останки (кальцинированные кости и пепел) в ямку, реже — в урну. Погребальный инвентарь бедный. Зачастую захоронения сопровождает вторично обожжённая керамика, изредка — оплавленное стекло, астрагалы, бронзовые дротовые кольца и др. вещи. Могильники грунтовые или состоящие из небольших курганов (в них — ямные или урновые погребения, устроенные ниже уровня древней поверхности или на горизонте, иногда в насыпи). В последних попадаются следы деревянных сооружений (оград или прямоугольных погребальных камер). Выявлены огнища — места погребальных и ритуальных костров[41][1].

Некоторые «переходные» могильники IX—X веков (в том числе включающие ингумации), традиционно считавшиеся райковецкими, ныне относят к числу древнерусских[42].

Этническая принадлежность

Носителями культуры Луки Райковецкой считаются восточные славяне: поляне, обитавшие в Киеве и его окрестностях; древляне, селившиеся по берегам Тетерева, Ужа, Случи и Горыни; уличи, рассеянные между Днепром и Днестром; тиверцы, проживавшие в Поднестровье; бужане и волыняне на Западном Буге; хорваты в Прикарпатье[43]; дреговичи в басейне Припяти[44]. По мнению Р. А. Рабиновича, типичные райковецкие поселения Пруто-Днестровского междуречья оставлены уличами, тиверцам же принадлежат древности типа кольцевых городищ Екимауцы-Алчедар, датируемые концом IX—XI веком[45]. Традиционно кольцевые городища также соотносят с лука-райковецкой культурой, однако в их материальном облике проступает западнославянский след, а в керамическом комплексе почти отсутствует лепная посуда[46]. В. В. Седов полагал, что северную часть райковецкого ареала населяли дулебы — предки волынян, древлян, дреговичей и полян[47].

Историческая судьба

Раннегончарную райковецкую посуду (сформованную от руки и лишь обточенную на круге) вытеснила керамика курганного типа, характерная для древнерусской культуры. На протяжении столетия лука-райковецкая и древнерусская культуры на Днепровском Правобережье сосуществовали[48][42]. В центральной и северной Молдове культура Луки Райковецкой угасла в середине X века, сменившись древнерусской, а также памятниками типов Петруха-Лукашевка и Ханска-Рэдукэнень, оставленными смешанным славяно-болгаро-венгерским населением[49]. Судя по керамическому комплексу, в Искоростене смена культурного облика также произошла в середине X века, в будущей Галицко-Волынской земле (в частности, в Плиснеске) — только во второй половине столетия, а в Киеве и Монастырьке — ещё в конце IX века[50]. В небольшом количестве лука-райковецкая посуда встречена в Лепляво, Воине, Столпягах и Циблях. Ю. Ю. Моргунов считает это признаком переселения на Левобережье Днепра некоторых обитателей Правобережья в период княжения Святослава[51]. Близка к лука-райковецкой и лепная керамика IX—X веков, найденная в Нижнем Подесенье (Моровийск, Выползово)[52].

Лука-райковецкий компонент прослеживается в материалах памятников балкано-дунайской культуры[30][53]. Восточнославянские элементы преобладают на балкано-дунайских поселениях типа Хлинча II[54][55]. В. И. Козлов не включает подобные памятники в число балкано-дунайских, относя их к группе Рэдукэнень-Хлинча II-Ханска[56], оставленной восточными романцами[57].

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 7 Гавритухин, 2011.

- ↑ Левко О. Н.. Ранние славяне Центральной и Северной Беларуси по археологическим данным // Этнокультурные процессы на территории Беларуси в І — начале ІІ тысячелетия нашей эры : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию проф. Э. М. Загорульского, Минск, 6—7 декабря 2018 г. — Минск: БГУ, 2018. — С. 155.

- ↑ Кишваси-Комша, 1957, p. 312.

- ↑ Русанова, 1973, с. 5.

- ↑ Брайчевський М. Ю. Розкопки на третьому Городському городищі (укр.) // Археологічні пам’ятки УРСР. — Київ: Вид-во АН УРСР, 1952. — Т. III. — С. 192. Архивировано 6 августа 2016 года.

- ↑ Гончаров, 1963, с. 311.

- ↑ Приходнюк, 1980, с. 5.

- ↑ Шовкопляс Г. М.. Керамічний комплекс епохи бронзи та ранньослов’янського часу з Юр’євої Гори поблизу м. Сміли (укр.) // Археологія. — Київ: Вид-во АН УРСР, 1957. — Т. XI. — С. 145—147. Архивировано 23 февраля 2025 года.

- ↑ Рибчинський, 2025, с. 23—25.

- ↑ Касюк Е. Ф. Славянские древности VIII—IX/X вв. на Нижней Припяти // Славянские древности VIII—XI веков на территории лесной и лесостепной зон Восточной Европы: к 60-летию со дня рождения А. В. Григорьева. — Тула: Государственный музей-заповедник «Куликово поле», 2021. — С. 104—119.

- ↑ Бібіков, Дяченко, 2022, с. 21.

- ↑ Вяргей, 1999, с. 337.

- ↑ Макушников О. А.. Колочинская культура в Гомельском Поднепровье и сменяющие ее памятники VIII—IX вв. // Краткие сообщения Института археологии. — М.: Языки славянской культуры : Знак, 2014. — Вып. 235. — С. 373—376. Архивировано 19 января 2025 года.

- ↑ Казанский М., Цукерман К. Уличи // Palaeoslavica. — 2017. — Vol. XXV, no. 2. — P. 28—29. Архивировано 10 марта 2024 года.

- ↑ Федоров, Полевой, 1973, с. 300—302.

- ↑ Хрисимов Н. Раннеславянские памятники в северо-восточной части Балканского полуострова // Stratum plus. — 2015. — № 5. — С. 312—313. Архивировано 6 января 2025 года.

- ↑ Postică Gh.. Contextul istoriografic al vestigiilor medievale timpurii din spațiul pruto-nistrean (рум.) // În oglinda istoriei: de la medieval la contemporan : In honorem profesor Valentin Tomuleţ. — Chişinău: Biblioteca Științifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2022. — P. 146—147. Архивировано 17 июля 2024 года.

- ↑ Postică Gh.. Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean (secolele V—XIII) (рум.). — Bucureşti: Ed. Academiei Române, 2007. — С. 22. Архивировано 17 апреля 2025 года.

- ↑ Гавритухин И. О., Обломский А. М. Датировка начальных фаз культуры Луки Райковецкой // Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. — М.: ИА РАН, 1996. — С. 136—139. — (Раннеславянский мир. — Вып. 3).

- ↑ Комар, 2012, с. 302.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 57.

- ↑ Гавритухин И. О. Понятие пражской культуры // Труды Государственного Эрмитажа. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009. — Т. 49: Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света. — С. 9—10.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 41—43.

- ↑ Смиленко, 1986, с. 185—186.

- ↑ Комар А. В. Поляне и северяне // Древнейшие государства Восточной Европы: 2010 год. Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. — М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2012. — С. 165—166.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 106—117.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 117—131.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 150—158.

- ↑ Смиленко, 1986, с. 174.

- 1 2 Михайлина, 2007, с. 45.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 45—49.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 49—57.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 159—160.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 60—68.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 75—105.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 143—147.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 147—149.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 131—143.

- ↑ Ювелирный убор древних славян. Культура лука-райковецкая. Электронная энциклопедия «Ювелирное искусство Древней Руси». Дата обращения: 6 июля 2008. Архивировано из оригинала 20 мая 2012 года.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 116.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 69—74.

- 1 2 Бібіков, Дяченко, 2022, с. 21—22.

- ↑ Михайлина, 2007, с. 170—183.

- ↑ Дреговичи / П. Ф. Лысенко // Динамика атмосферы — Железнодорожный узел [Электронный ресурс]. — 2007. — С. 344. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 9). — ISBN 978-5-85270-339-2.

- ↑ Рабинович, 2018, с. 474—477.

- ↑ Рабинович Р. А., Рябцева С. С. О соотношении древностей лука-райковецкой культуры и памятников типа Екимауцы-Алчедар в Пруто-Днестровском регионе // Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. — Kraków—Rzeszów, 2016. — S. 323—341.

- ↑ Седов В. В. Дулебы // Древнерусская народность: историко-археологическое исследование. — М.: Языки русской культуры, 1999. — С. 46—50.

- ↑ Кучера М. П. Керамика // Археология Украинской ССР. — Киев: Наукова думка, 1986. — Т. 3. — С. 448—449. Архивировано 29 августа 2024 года.

- ↑ Рабинович, 2018, с. 475—476.

- ↑ Комар, 2012, с. 331—332.

- ↑ Моргунов Ю. Ю. Историческая география Переяславской земли (Святослав Игоревич — Ярополк Владимирович). — Вологда: Древности Севера, 2019. — С. 33. Архивировано 26 июля 2023 года.

- ↑ Приймак В. В.. Регіональні особливості роменської культури (укр.) // Археологічний літопис Лівобережної України. — 1999. — № 1. — С. 11. Архивировано 5 июня 2023 года.

- ↑ Рабинович, 2018, с. 473.

- ↑ Федоров, Полевой, 1973, с. 322.

- ↑ Кишваси-Комша, 1957, p. 326—327.

- ↑ Козлов В. И. Население степного междуречья Дуная и Днестра конца VIII — начала XI веков н. э.: балкано-дунайская культура. — Кишинев: Stratum Plus, 2015. — С. 19.

- ↑ Козлов В. И. Древние румыны и молдоване в контексте взаимодействий раннесредневековых культур Карпато-Дунайского региона // Взаимодействие древних культур и цивилизаций и ритмы культурогенеза. — СПб.: ИИМК РАН, 1994. — С. 84—85. Архивировано 25 апреля 2025 года.

Литература

- Лука-Райковецкая / И. О. Гавритухин // Ломоносов — Манизер [Электронный ресурс]. — 2011. — С. 117. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 18). — ISBN 978-5-85270-351-4.

- Балберов А. С. Некоторые аспекты изучения лука-райковецкой культуры на территории Беларуси // Славянские древности VIII—XI веков на территории лесной и лесостепной зон Восточной Европы: к 60-летию со дня рождения А. В. Григорьева. — Тула: Государственный музей-заповедник «Куликово поле», 2021. — С. 120—127.

- Гончаров В. К. Лука-Райковецкая // Славяне накануне образования Киевской Руси. — М.: Изд-во АН СССР, 1963. — С. 283—315. — (Материалы и исследования по археологии СССР. — № 108). Архивировано 13 апреля 2023 года.

- Казанский М. М.. «Центральные» памятники славян Восточной Европы VIII — первой половины X веков // Сборник в чест на 70-годиништа на проф. д-р Борис Д. Борисов. — София: Фабер, 2023. — С. 139—160.

- Кишваси-Комша М. Некоторые исторические выводы в связи с несколькими археологическими памятниками VI—XII вв. на территории РНР // Dacia. — Bucureşti: Éditions de l'Académie de la République Populaire Roumaine, 1957. — Vol. I. — P. 309—327.

- Комар А. В. Киев и Правобережное Поднепровье // Русь в IX—X веках: археологическая панорама. — М.—Вологда: Древности Севера, 2012. — С. 301—334.

- Михайлина Л. П., Тимощук Б. А. Славянские памятники бассейна Верхнего Прута VIII—X вв. // Славяне на Днестре и Дунае. — Киев: Наукова думка, 1983. — С. 205—219. Архивировано 16 ноября 2021 года.

- Рабинович Р. А. Пруто-Днестровское междуречье в контексте культурно-исторических связей окружающих регионов в середине V — середине XI вв. // Древности. Исследования. Проблемы. Сборник в честь 70-летия Н. П. Тельнова. — Кишинев—Тирасполь, 2018. — С. 465—482.

- Русанова И. П. Археологические памятники второй половины I тысячелетия н. э. на территории древлян // Советская археология. — 1958. — № 4. — С. 33—46.

- Русанова И. П. Славянские древности VI—IX вв. между Днепром и Западным Бугом. — М.: Наука, 1973. — 100 с. — (Свод археологических источников. — Вып. Е1-25).

- Смиленко А. Т. Славянская культура VIII—IX вв. правобережья Днепра (памятники типа Лука-Райковецкая) // Археология Украинской ССР. — Киев: Наукова думка, 1986. — Т. 3. — С. 174—191. Архивировано 7 декабря 2023 года.

- Тельнов Н. П. Изучение славянской культуры в Молдавии в конце 70-х — в 80-е годы // Днестро-Дунайское междуречье в І — начале ІІ тыс. н. э. — Киев: Наукова думка, 1987. — С. 58—67.

- Федоров Г. Б., Полевой Л. Л. Материальная культура Румынии в эпоху заселения славянами Балканского полуострова // Археология Румынии. — М.: Наука, 1973. — С. 282—344.

- Чеботаренко Г. Ф. Материалы к археологической карте памятников VIII—X вв. южной части Пруто-Днестровского междуречья // Далекое прошлое Молдавии. — Кишинев: РИО АН МССР, 1969. — С. 211—229.

- Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г. Середньовічні кремаційні поховання Дніпровського Правобережжя: проблеми культурно-хронологічної атрибуції (укр.) // In Sclavenia terra. — Київ: ІА НАНУ, 2022. — Вип. 4. — С. 17—27. Архивировано 9 октября 2023 года.

- Вяргей В. С. Помнікі тыпу Лука-Райкавецкая на Беларусі (бел.) // Археалогія Беларусі. — Мінск: Беларуская навука, 1999. — Т. 2: Жалезны век і ранняе сярэднявечча. — С. 337—348.

- Дяченко Д. Г. Райковецька культура в Середньому Подніпров’ї (укр.) // Археологія і давня історія України. — 2021. — № 3 (40). — С. 155—168. Архивировано 24 ноября 2021 года.

- Журавльов О. П., Горбаненко С. А. Райковецька культура: тваринництво vs мисливство (укр.) // In Sclavenia terra. — Київ: ІА НАНУ, 2020. — Вип. 3. — С. 156—230. Архивировано 20 апреля 2022 года.

- Звiздецький Б. А. Городища IX—XIII вв. на территорiї лiтописнiх древлян (укр.). — Київ: ІА НАНУ, 2008. — 176 с. Архивировано 29 мая 2023 года.

- Касюк А. Ф. Славянскія старажытнасці VIII—X ст. на тэрыторыі Беларускага Палесся (бел.) // Этнокультурные процессы на территории Беларуси в І — начале ІІ тысячелетия нашей эры : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию проф. Э. М. Загорульского, Минск, 6—7 декабря 2018 г. — Минск: БГУ, 2018. — С. 93—100.

- Михайлина Л. П. Слов'яни VIII—X ст. між Дніпром і Карпатами (укр.). — Київ: ІА НАНУ, 2007. — 300 с. Архивировано 9 июля 2022 года.

- Петрашенко В. О. Слов’янська кераміка VIII—IX ст. правобережжя Середнього Подніпров’я (укр.). — Київ: Наукова думка, 1992. — 140 с. Архивировано 7 октября 2023 года.

- Приходнюк О. М.. Археологічнi пам’ятки Середнього Придніпров’я VI—IX ст. н. е. (укр.). — Київ: Наукова думка, 1980. — 151 с. Архивировано 29 апреля 2023 года.

- Рибчинський Н.-М. О. Городища ІХ—Х ст. між Карпатами і Припʼяттю: дис. ... докт. філософії (укр.). — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2025. — 266 с. Архивировано 17 марта 2025 года.

- Филипчук М.. Райковецька культура в українському Прикарпатті: хронологія і періодизація (укр.) // Вісник Інституту археології. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — Вип. 3. — С. 68—135. Архивировано 6 октября 2023 года.

- Филипчук М.. Слов’янські поселення VIII—X ст. в українському Прикарпатті (укр.). — 2-ге вид. — Львів: Астролябія, 2014. — 312 с.