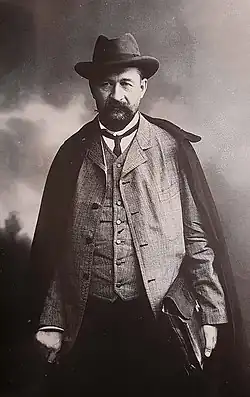

Львов, Георгий Евгеньевич

Князь Гео́ргий Евге́ньевич Львов (21 октября [2 ноября] 1861, Дрезден — 7 марта 1925, Булонь (ныне Булонь-Бийанкур), пригород Парижа) — русский государственный и политический деятель.

Первый министр-председатель Временного правительства России с 2 (15) марта по 7 (20) июля 1917 года. Член партии кадетов (1905—1917). Во время Февральской революции император Николай II с одной стороны и Временный комитет Государственной думы с другой, назначили Львова главой правительства Российской империи с функциями главы государства.

Биография

Ранняя деятельность

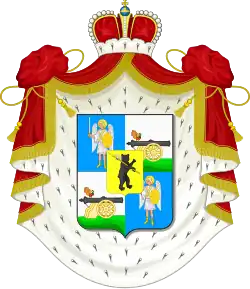

Представитель княжеского рода Львовых, одной из ветвей Рюриковичей. Отец — князь Евгений Владимирович Львов (1817—1896), алексинский уездный предводитель дворянства, мать — Варвара Алексеевна Мосолова (1828—1904). Семья, по дворянским меркам, не была богатой; в Тульской губернии владели имением Поповка (ныне Алексинский район Тульской области). Старший брат Алексей с 1896 года возглавлял Московское училище живописи. Другой брат, Владимир, руководил с 1901 года Московским главным архивом МИДа.

Окончил частную Поливановскую гимназию в Москве (1881) и юридический факультет Московского университета (1885).

Окончание университета совпало с разорением семьи. Вместе с братом, С. Е. Львовым, в семейном имении Поповка развернул предпринимательскую деятельность: торговал плодово-ягодными культурами, саженцами, пастилой. С 1887 года непременный член Епифанского уездного присутствия по крестьянским делам; затем служил в той же должности в Московском уезде. После ликвидации крестьянских присутствий был назначен земским начальником Московского уезда (1890). Непременный член Тульского губернского присутствия (с 1891). В 1893 году выразил протест против использования воинских команд при подавлении крестьянских волнений и ушёл в отставку[1].

В конце 1880-х годов избрался гласным Алексинского уездного, затем Тульского губернского земств. Работая в судебных и земских органах Тульской губернии, очень скоро завоевал широкую известность как земский деятель. Председатель Тульской губернской земской управы (1900—1906), участник земских съездов. Земляк князя, Лев Николаевич Толстой, знавший всю семью Львовых, одобрял его деятельность.

Во время руководства земством Львов преобразовал губернскую и психиатрическую больницы, сиротский приют, организовал борьбу с голодом от неурожая (1905), общественные дорожные и мелиоративные работы.

Участник земского оппозиционного кружка «Беседа» и либерального движения «Союз освобождения»[2].

Государственная Дума

Был избран в Государственную думу I созыва от партии кадетов (чл. с кон. 1905). В думе возглавил врачебно-продовольственный комитет с широкими благотворительными целями: на деньги правительства и российских и зарубежных финансовых организаций создавались пекарни, столовые, санитарные пункты для голодающих, погорельцев и малоимущих. Занимался оказанием помощи переселенцам в Сибирь и на Дальний Восток России. Для изучения переселенческого дела в 1909 году посетил США и Канаду.

С 1911 года — член Московского комитета партии «прогрессистов» (ранее, с 1905 года, состоял в партии кадетов). В 1913 году, после отставки Н. И. Гучкова, избран Московской городской думой кандидатом на должность московского городского головы, но не был утверждён в этой должности министром внутренних дел Н. А. Маклаковым. Это событие стало началом длительного конфликта между московским городским самоуправлением и правительством. После Г. Е. Львова Московская дума в 1913 году ещё дважды избирала кандидатов (С. А. Чаплыгина и Г. Л. Катуара), которые не были затем утверждены правительством.

В Москве в 1914 году на съезде, подготовленном московским земством с участием земских представителей от всей России, был создан «Всероссийский земский союз помощи больным и раненым военным», который возглавил Г. Е. Львов. За короткий срок эта организация помощи армии, с годовым бюджетом в 600 млн руб., стала основной организацией, занимавшейся оборудованием госпиталей и санитарных поездов, поставками одежды и обуви для армии (в её ведении находилось 75 поездов и 3 тыс. лазаретов, в которых получили лечение свыше 2,5 млн больных и раненых солдат и офицеров).

Через год этот союз объединился со Всероссийским союзом городов в единую организацию — Земгор. С 1915 по 1917 годы Львов возглавлял объединённый комитет Земгора, боролся с коррумпированностью, с политизацией организации. На съезде земских деятелей в сентябре 1915 года он заявил: «Столь желанное всей стране мощное сочетание правительственной деятельности с общественностью не состоялось».

С 1916 года его имя стало фигурировать во многих списках членов гипотетического «ответственного министерства» или «министерства доверия», которое должно было заменить существующее «правительство бюрократов».

Временное правительство

После отречения Николая II в марте 1917 года, Россия оказалась в условиях политического вакуума. Временное правительство, сформированное из членов либеральных и умеренно социалистических кругов, стремилось взять на себя управление страной до созыва Учредительного собрания. Львов, как человек с репутацией честного, компетентного администратора, полученной в годы работы в Земском движении и особенно во время Первой мировой войны в качестве председателя Всероссийского земского союза, был назначен главой нового правительства 2 (15) марта 1917 года.[3]

Вступив в должность, Львов и его кабинет поставили перед собой цель немедленной демократизации политической жизни страны. В числе первых мер было объявлено о всеобщей политической амнистии, ликвидации цензуры, отмене сословных и религиозных ограничений, уравнении прав граждан независимо от пола и национальности.[4] Были упразднены политическая полиция и охранное отделение, введена демократическая милиция взамен прежней полиции. Правительство также инициировало проведение выборов в органы местного самоуправления на демократической основе и начало подготовку к созыву Учредительного собрания.[5]

Однако, несмотря на широкий реформаторский замысел, деятельность Львова столкнулась с непреодолимыми трудностями. Ключевой проблемой стало существование так называемой «двоевластия»: Временное правительство обладало формальной исполнительной властью, но реальное влияние на массы — прежде всего на армию и рабочих — имели Советы, прежде всего Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Именно Петроградский совет, издавший знаменитый Приказ № 1, фактически подорвал дисциплину в армии, лишив правительство возможности эффективно контролировать вооружённые силы.

Одной из наиболее острых и неразрешённых проблем оставался аграрный вопрос. Несмотря на требования крестьянства о немедленном перераспределении земли, Львов придерживался умеренной линии, настаивая на том, что решение земельной проблемы должно быть принято Учредительным собранием. Это вызывало сильное недовольство в деревне и способствовало росту поддержки радикальных партий, прежде всего эсеров и большевиков.[6]

К началу лета 1917 года ситуация в стране всё более дестабилизировалась. Война продолжалась, экономический кризис углублялся, дисциплина на фронте ослабевала, в городах росло недовольство. В июле, после вооружённых выступлений в Петрограде (так называемого Июльского кризиса), Львов подал в отставку 6 (19) июля 1917 года, уступив пост Александру Керенскому.

Жизнь после Октябрьской революции

После Октябрьской революции поселился в Тюмени. В марте 1918 года был арестован по приказу командира Первого Северного морского карательного отряда М. А. Запкуса и увезён в Екатеринбург[7]. Через 3 месяца Львова, и ещё двоих арестантов (графа Н. Лопухина и князя А. Голицына) выпустили до суда под подписку о невыезде. Львов тут же покинул Екатеринбург, пробрался в Омск, занятый восставшим Чехословацким корпусом[8]. Образованное в Омске Временное Сибирское правительство во главе с П. В. Вологодским поручило Львову выехать в США (считалось, что именно эта страна способна оказать самую быструю и действенную помощь антибольшевистским силам) для встречи с президентом Вудро Вильсоном и другими государственными деятелями для осведомления их о целях и действиях антисоветских сил и получения помощи от бывших союзников России в Первой мировой войне. В октябре 1918 года приехал в США, был принят президентом, но в целом опоздал — в ноябре того же года Первая мировая война закончилась, началась подготовка к мирной конференции в Париже, куда и переместился центр мировой политики.

В запоздалом, с учётом событий, письме от 19 ноября 1918 президенту В. Вильсону Львов просил «по возможности устранить естественные сомнения, препятствующие интервенции союзников». Без союзного вмешательства, писал он Вильсону, антибольшевистская Россия, стоящая на страже западной цивилизации, погибнет. Соображения, изложенные в этом письме, были развитием суждений, содержавшихся в его же письме от 8 октября американскому промышленнику Чарльзу Крейну, считавшемуся близким к Вильсону[9].

Не добившись никаких практических результатов в США, вернулся во Францию, где в 1918—1920 годах стоял во главе Русского политического совещания в Париже[10]. Стоял у истоков системы бирж труда для помощи русским эмигрантам, передал в их распоряжение средства Земгора, хранившиеся в Национальном банке США. Позднее от политической деятельности отошёл, жил в Париже и Булони. Зарабатывал ремесленным трудом, писал мемуары.

Имел репутацию монархиста, безупречного в нравственном отношении, глубоко религиозного и достаточно мягкого человека[11].

Личная жизнь

В 1901 году в Богородицкой усадьбе женился на младшей дочери владельца поместья, графа Алексея Бобринского, Юлии (1867—1903). Избранница князя была слабого здоровья и умерла через два года, детей у них не было.

Память

- В 2000 году с целью возрождения и творческого развития исторического наследия, формирования местных традиций историко-культурного характера и воспитания у населения чувства патриотизма и любви к малой родине администрацией города Алексин был начат «Львовский проект». За 10 лет были опубликованы исследования, посвящённые жизни и общественной деятельности Г. Е. Львова, сняты фильмы, открыты памятники, организуются ежегодные «Львовские дни в Алексине»[12].

- В 2003 г. в Алексине открыт бюст на постаменте князя Г. Е. Львова. Расположен на ул. Героев-алексинцев в г. Алексин, в сквере около здания городской администрации (автор скульптор И. Ю. Соснер)[13].

- В ноябре 2004 года на базе Алексинского художественно-краеведческого музея создана постоянно действующая экспозиция «История местного самоуправления в России» с мемориальным разделом, посвящённым семье и жизни князя Г. Е. Львова. С 2011 года Алексинская районная библиотека носит его имя[12].

- В 2011 году был выпущен почтовый конверт России, посвящённый Львову.

- Алексинская муниципальная телекомпания в 2002 году сняла документальную ленту «Жил-был князь…»

- В 2017 году Г. Е. Львову установлен бюст в Москве на Аллее правителей России.

- Улица в Софии, Болгарии

Мемуары

- Воспоминания. М.: Русский путь, 1998; второе издание, 2002.

Примечания

- ↑ Императорский Московский университет, 2010, с. 402.

- ↑ Соловьёв К. А. Кружок «Беседа». В поисках новой политической реальности 1899—1905. — М.: РОССПЭН — 2009 — С.245

- ↑ История России XX век. — М.: АСТ, 2004. — С. 134. .

- ↑ Флоринский М. М. Политическая жизнь России в начале XX века. — СПб., 1993. — С. 215. .

- ↑ Хрусталёв О. В. Временное правительство: организация и политика. — М.: Наука, 2002. — С. 72. .

- ↑ Фицпатрик Ш. Крестьянство и власть в Советской России. — М.: Росспэн, 2002. — С. 19. .

- ↑ Кононенко А. А. Тюмень на перепутье: власть и общество в 1917—1922 гг.: монография. — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2011. — С. 88—89. — 280 с. — ISBN 978-5-400-00586-2. Архивировано 29 сентября 2019 года.

- ↑ Евгений Бушаров. Тюменская страница в жизни опальных князей. // Тюменские известия. № 14 (4274) 25.01.2007. Дата обращения: 2 июля 2017. Архивировано 28 января 2017 года.

- ↑ Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII-XX века.. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

- ↑ Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1919 г. (формирование и эволюция политических структур Белого движения в России). — 1-е. — Москва: Посев, 2009. — 636 с. — 250 экз. — ISBN 978-5-85824-184-3.

- ↑ «Московские новости», № 36, 7—14 сентября 1997 года.

- 1 2 Львовский проект в действии. Портал администрации города Алексин. Дата обращения: 21 марта 2012. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.

- ↑ ГУК ТО «ОЦРК». Паспорт муниципального образования Алексинский р-н в области культурно-познавательного туризма. Памятник князю Г. Е. Львову. Стр. 7.

Литература

- Аманжолова Д. А. ЛЬВОВ Георгий Евгеньевич // Императорский Московский университет: 1755—1917: энциклопедический словарь / составители А. Ю. Андреев, Д. А. Цыганков. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — С. 401—402. — 894 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-8243-1429-8.

- Князь Георгий Львов. Возвращение имени. — Калуга: Фридгельм, 2006.

- Петрушин А. Тюмень в судьбе князя Львова // Тюменский курьер : газета. — Тюмень, 4—5 мая 2011. — № 75—76.

- Полнер Т. И. Жизненный путь князя Георгия Евгеньевича Львова. Личность. Взгляды. Условия деятельности. — М.: Русский путь, 2001.

- Андреева Н. Князь Г. Е. Львов: штрихи к биографии // Петербургская библиотечная школа. 2016. № 3. С. 3—8.

- Иоффе Г. З. Русский либерал. Премьер-министр Временного правительства — князь Львов. // «Наука и жизнь», 2006, № 4.

Ссылки

- Львов, Георгий Евгеньевич // Энциклопедия «Кругосвет».

.png)