Лютичи

| Историческое государство | |||

| Лютичский союз | |||

|---|---|---|---|

|

|||

|

|

|||

| Столица | Ретра, позже Аркона | ||

| Язык(и) | полабский | ||

| Религия | Славянское язычество: культы Сварожича, Святовита, Руевита, Поревита, Поренута, Яровита, Триглава, Припегалы?, Черноглава и неизвестных богов-близнецов | ||

Лю́тичи[1][2][3], лу́тичи[4] — экзоэтноним полабского союза племён, живших между Одером и Эльбой.

Один из племенных союзов так называемых полабских славян — автохтонного к VII веку н. э. славянского населения современной северной, северо-западной и восточной Германии. Помимо лютичей, в состав полабских славян входили племенные союзы бодричей (ободритов или ререгов) и лужичане (лужицкие сербы, мильчане или просто сербы). Сами лютичи состояли из доленчан, ратарей, хижан, черезпенян, гавелян и спревян.

Самоназванием этого племенного союза было вильцы (нем. Wilzen, Wilsen, Wilciken, Wilkinen) или велеты (нем. Wieleten, Welataben; пол. Wieleci). Франкский историк Эйнхард упоминает, что вильцы называли себя велатабианами[5].

Баварский географ IX столетия насчитывает у лютичей 95 общин и четыре области[1]. В немецких источниках часто упоминаются как венеды или венды. К X веку велеты становятся известны как лютичи.

В немецком источнике указано что на островах Рюген, Узедом и Воллин и между Одером, Гавелем и Балтийским морем обитали славянские племенные союзы под общим названием лютичи, которые постоянно воевали с франками, саксами и так далее, в основном с норманнами и немцами, и их борьба с ними за свою независимость была чрезвычайно упорной и продолжалась около 400 лет (с VIII по XII столетие)[3].

Даже в XII веке лютичи, в отличие от соседних славянских и германских стран, еще исповедовали свою старую языческую веру и противостояли распространению христианства и влиянию германизации.

Этноним

Название племени происходит от праслав. *l'utitji «лютые, злые, жестокие» — этнонимы с подобной семантикой нередко встречались у европейских племён эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья. Название Wilzi/Wulzi было «военным» именем племени и обозначало «волки» (*vьlci), подчёркивая храбрость и воинственность племени вплоть до свирепости и жестокости[6].

География

Клавдий Птолемей назвал венедов (Οὐενέδαι) одним из самых многочисленных народов Сарматии и разместил их на побережье Балтийского моря к востоку от Вислы. Восточнее венедов на побережье жили по Птолемею некие вельты (Οὐέλται), имя которых предположительно ассоциируют с западнославянскими лютичами-велетами (veletabi в германских средневековых хрониках)[7]. К югу от венедов обитали гифоны, галинды и судины. Если первое племя неизвестно, то другие два народа ассоциируются с восточнопрусскими балтоязычными племенами, известными на Руси как голядь и ятвяги (судовиты).

Лютичи проживали на территориях нынешних немецких федеральных земель Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург (север Бранденбурга). Обе земли находятся в восточной Германии.

Отрывок из «Баварского географа»: Описание городов и земель к северу от Дуная. (1) Те, которые ближе всего сидят к пределам данов, зовутся нортабтричи (Nortabtrezi, ободриты); область их, в которой — 53 города, раздельно [управляется] их герцогами. (2) Вильцы (Uuilci, лютичи), у которых 95 городов и 4 области[8].

По мнению историка Д. Е. Мишина, племя лютичей (вильцев) под названием Veletabi упоминается под 965 годом арабоязычным купцом и путешественником из Тортосы Ибрагимом ибн Якубом, сведения которого сохранились в составе сочинения географа аль-Бакри «Книга путей и государств» (около 1068 г.)[9].

С лютичами традиционно идентифицируются представители суковско-дзедзицкой культуры.

Верования и культура

Центром союза лютичей было святилище Радогост в городе Ретра, в котором почитался бог Сварожич. Это святилище находилось на землях ратарей (редариев, ретрян), которые были самым могущественным племенем в племенном союзе лютичей. Все решения принимались на большом племенном собрании, а центральная власть отсутствовала. Этот город был разрушен датчанами при короле Вальдемаре I, во время войн, проводимых уже принявшими на тот момент христианство немецкими государствами против земель полабских славян, с целью присоединения этих богатых земель к немецким государствам и обращения местного населения в христианство. Датчане, в частности, принимали участие в этих войнах преследуя своей целью, помимо распространения христианства, ещё и защиту от лютичей, а также месть за нападения и разорения, которые до этого совершали лютичи в отношении Дании; наконец, целью являлось освобождение от дани, которую выплачивали лютичам некоторые датские провинции.

История

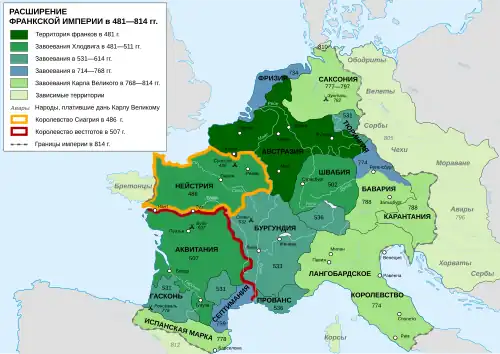

Войны с Франкской империей Карла Великого

Согласно MGH[10] и Анналам королевства франков[11], в 789 г. Карл Великий совершил поход против вильцев (лютичей), причиной похода послужило то, что лютичи постоянно беспокоили своих северных соседей ободритов — союзников франков. После того как франко-саксонское войско переправились через р. Эльбу, к нему присоединились сорбы и ободриты во главе с князем Вышаном. Вильцы не смогли долго сопротивляться, покорились и выдали заложников. Карл I доверил завоеванную страну князю ободритов Драговиту (Дражко), убитому около 810 г. Лютичи были отброшены до реки Пены[12]

Войны со Священной Римской империей

Лютичи возглавили славянское восстание 983 года против германской колонизации земель восточнее Эльбы, в результате которого колонизация приостановилась почти на двести лет.

Император Оттон III продолжал бороться с ними, например, при поддержке польского князя Болеслава I в кампании 995 года, но преемник Оттона, Генрих II, смог привлечь их в качестве союзников против Болеслава I в 1003 году в Кведлинбурге, и они смогли участвовать в походах против него в 1005 и 1017 годах. Это, однако, привело к нескольким польским вторжениям на территорию лютичей. Союз с немцами, направленный против Польши, продлился недолго; уже в 1036 и 1045 годах были немецкие походы на территорию лютичей, в которых имперская армия была полностью разгромлена. В 1056 году лютичи успешно отразили наступление имперской армии в сражении при Пренцлове.

Военные и политические успехи усилили в лютичах приверженность язычеству и языческим обычаям, что относилось и к родственным бодричам. Однако в 1050-х среди племён лютичей разразилась междоусобная война и изменила их положение. Союз быстро терял мощь и влияние, а после того, как центральное святилище в городе Ретра было разрушено саксонским герцогом Лотарем в 1125, союз окончательно распался. В течение последующих десятилетий саксонские герцоги постепенно расширили свои владения на восток и покорили земли лютичей.

Подчинение лютичей империи

Вендский крестовый поход 1147 года окончательно подчинил ободритов и лютичей власти Священной Римской империи. Немецкие колонизаторы облагали лютичей данью, обращали христианство, завладевали их землями, закрепощали, заселяли их земли немецкими колонистами, и в конечном итоге покорили[3]. После периода датского владычества в северной части империи герцогства Померания и Мекленбург (преемник государства ободритов), а также маркграфство Бранденбург (преемник Северной марки) объединились в бывших лютичских областях. В ходе германизации в XIII веке лютичи были ассимилированы немецкими поселенцами, в конечном итоге став частью немецкого народа.

См. также

Примечания

- 1 2 Лютичи // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Лютичи // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб., 1907—1909.

- 1 2 3 Лютичи // Большая советская энциклопедия : в 66 т. (65 т. и 1 доп.) / гл. ред. О. Ю. Шмидт. — М. : Советская энциклопедия, 1926—1947.

- ↑ Карамзинъ Н. М. Исторія государства Россійского: в 3 кн. — 5-е изд. — СПб.: Типогр. Э. Праца, 1842—1844. — Кн. 1, т. 1. — 1842. — С. 17—33 (2-я паг.).

- ↑ Medieval Sourcebook: Einhard: The Life of Charlemagne (Complete). Дата обращения: 9 апреля 2014. Архивировано 14 мая 2008 года.

- ↑ Топоров В. Н. Вокруг «лютого зверя» (голос в дискуссии) // Балто-славянские исследования 1986. М.: Наука, 1988. С. 252—253.

- ↑ Велеты. См. словарь Фасмера: волот

- ↑ БАВАРСКИЙ ГЕОГРАФ. Дата обращения: 3 сентября 2009. Архивировано 21 марта 2008 года.

- ↑ Мишин Д. Е. Ас-Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннем средневековье. — М.: Институт востоковедения РАН, 2002. — С. 46-47.

- ↑ MGH. SSG in us. schol. Hannover,1895: Monumenta Germaniae Historia. Дата обращения: 31 августа 2009. Архивировано 13 апреля 2015 года.

- ↑ Annales Regni Francorum. Дата обращения: 31 августа 2009. Архивировано 28 декабря 2013 года.

- ↑ Левандовский А. П. Карл Великий: через империю к Европе. Дата обращения: 31 августа 2009. Архивировано из оригинала 4 мая 2009 года.

Литература

- Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Арнольд Любекский. Славянские хроники / Пер. с лат. И. В. Дьяконова, Л. В. Разумовской. — М.: СПСЛ; Русская панорама, 2011. — 584 с. — (MEDIÆVALIA: средневековые литературные памятники и источники). — ISBN 978-5-93165-201-6.

- Бодрухин В. Н. Славяне и немцы в истории Бранденбурга (X—XIII вв.). — Луганск, 2000.

- Гельмольд фон Бозау. «Славянская хроника». — М.: Наука, 1963. — 300 с. — (Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы).

- Гильфердинг А. Ф. Когда Европа была нашей. История балтийских славян — М.: ЭКСМО, 2010. — 320 c. — (Древняя Русь).

- Гильфердинг А. Ф. История балтийских славян. — М.: Русская панорама, Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2013. — 704 с. — (Возвращенное наследие: памятники исторической мысли). — ISBN 978-5-93165-227-6.

- Павинский А. И. Полабские славяне в борьбе с немцами. VIII-XII вв. — М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2015. — 178 с. — (Академия фундаментальных исследований: история). — ISBN 978-5-397-04989-4 (Ориг. изд.: СПб., 1871).

- Успенский Ф. И. Первые славянские монархии на Северо-Западе. — СПб.: Изд-во Слав. благотвор. комитета, 1872. — 266; XIII с.

- Херрман Йоахим. Ободриты, лютичи, руяне / Пер. с нем. Г. С. Лебедева // Славяне и скандинавы: Сб. / Под ред. Е. А. Мельниковой. — М.: Прогресс, 1986. — С. 338-359.

- Helmolda Kronika Słowian, tł. Józef Matuszewski, wstęp i komentarz Jerzy Strzelczyk, PIW Warszawa 1974

- Kronika Thietmara, tłum. M.Z. Jedlicki, Kraków 2002, ISBN 83-7052-568-7.

- Magistri Adami Bremensis gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum,[in:] Monumenta Germaniae Historica, Scriptores in usum scholarum 2, B. Schmeidler (ed.), Hannover 1917.

- Zakrzewski S., Opis grodów i terytoriów z północnej strony Dunaju czyli tzw. Geograf bawarski, Lwów 1917 (wersja elektroniczna: ).

- Lübke Ch., Powstanie i istota Związku Luciców. Jedna z konsekwencji chrystianizacji Europy wschodniej w X stuleciu, w: Chrześcijańskie korzenie. Misjonarze, święci, rycerze zakonni, red. S. Sterna-Wachowiak, Poznań 1997, s. 51-64, ISBN 83-903353-4-4.

- Lübke Ch., The Polabian alternative: paganism between Christian Kingdoms, w: Europe around the year 1000, ed. P. Urbańczyk, Warszawa 2001, s. 379—389, ISBN 83-7181-211-6.

- Sochacki J., Związek Lucicki — między Polską a cesarstwem do 1002 r., «Slavia Antiqua», t. 47 (2006), s. 17-48, ISSN 0080-9993.

- Labuda G., O zakresie rzekomych uprawnień Królestwa Niemieckiego i Marchii Brandenburskiej nad całym Pomorzem we wczesnym średniowieczu, «Roczniki Historyczne», t. 73 (2007), s. 17-34, ISSN 0324-8585

- Strzelczyk J., Połabszczyzna zapomniana. Część V: Nakon, czyli Obodrzyci ponownie na drodze do własnego bytu, «Przegląd Zachodniopomorski», t. 21 (50) (2006), z. 3, s. 7-20, ISSN 0552-4245

- Wachowski K., Słowiańszczyzna Zachodnia, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000.

- Christiansen, Erik. The Northern Crusades (неопр.). — London: Penguin Books, 1997. — С. 287. — ISBN 0-14-026653-4.

- Herrmann, Joachim. Die Slawen in Deutschland (неопр.). — Berlin: Akademie-Verlag GmbH, 1970. (нем.)