Монгольское нашествие на Персию

| Монгольское Нашествия на Персию | |||

|---|---|---|---|

| Основной конфликт: Монгольские завоевания | |||

| |||

| Дата | 1219 - 1262 года | ||

| Место |

Основное: Иран (Персия) Параллельно: Анатолия, Месопотамия, Кавказ, Индия |

||

| Итог |

|

||

| Противники | |||

|

|||

| Командующие | |||

|

|||

|

|

|||

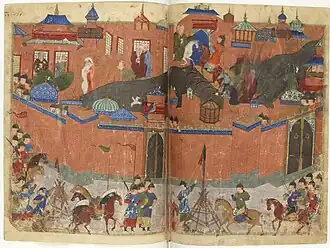

Монгольское нашествие на Персию - общее название трёх военных кампаний Монгольской империи против мусульманских империй на Ближнем Востоке между 1219 и 1258 годами. Эти войны привели к прекращению существования Империи Хорезмшахов, Низаритского исмаилитского государства и Аббасидского халифата, а также к установлению на их месте в Иране правительства монгольского Ильханата.

Монгольское нашествие в Иран было одним из самых кровопролитных в истории человечества: общее число жертв оценивается в пятнадцать миллионов человек, то есть более 75% местного населения.[1] Вскоре после своего вступления на престол ханства в 1229 году Угедей-хан послал армию под командованием Чормакан-нойона с целью подчинить себе несколько мелких государств в Персии. Захваты осуществлялись постепенно: Исфахан и Марага пали в 1231 году; Эрбиль в 1234 году; Грузия постепенно становилась вассалом вплоть до смерти Чормакана в 1241 году. Монголы захватили также несколько других персидских городов, таких как Хамадан, Рей и Ардебиль.

Заключительный этап вторжения начался в 1254 году. Хулагу, по приказу своего брата, Мункэ-хана, планомерно захватил крепости государства Низаритов на севере Персии, окончив кампанию взятием в 1256 году их столицы-замка Аламут. В 1258 году Хулагу двинулся на Аббасидский халифат. Взяв Багдад, и убив халифа Аль-Мустасима, он положил конец пятисотлетней династии Аббасидов, что ознаменовало конец исламского Золотого века. Позднее Персия стала центром монгольского Ильханства.

Предыстория

Монгольское нашествие в Среднюю Азию

В конце XII — начале XIII веков монгольские военные захватили Западное Ся. После серии дипломатических провокаций со стороны Мухаммеда II, правителя соседней Хорезмшахской империи, монголы начали вторжение в Центральную Азию в 1219 году. Шах решил не следовать совету своих командиров, настаивавших на генеральном сражении с монголами, ведь армия кочевников имела превосходство в количестве и качестве,[2] поэтому он распределил свою армию по ключевым городам страны.[3]

В 1219 году Чингисхан осадил город Отрар, однако сильно укреплённый город смог выдержать первоначальный натиск, поэтому он отправился к Бухаре с 30 000 - 50 000 тысячами солдат, оставив осаду под командованием Чагатая и Угедэя, также отправив армию Джучи к Гурганджу и небольшой отряд к Худжанду.[4] Шах Мухаммед был застигнут врасплох. Он предполагал, что Чингисхан сначала нападет на Самарканд, а армия и гарнизон, размещенные в Бухаре, успеют прибыть и снять осаду монголов. Поход хана через пустыню Кызылкум, которая считалась непроходимой для больших армий, оставил армию шаха неспособной ни вступить в бой с врагом, ни помочь своему народу.[5] Хан столкнулся с гарнизоном города на реке Амударья. Быстро уничтожив армию защитников, Чингисхан взял Бухару в осаду. Город пал за двенадцать дней, поскольку кочевники привели с собой осадных экспертов из Китая вместе с пороховыми орудиями. Захватив Бухару, монгольские захватчики разграбили и сожгли город, убив тысячи безоружных и беззащитных горожан, а оставшихся угнали в рабство.[6] [7] [8] После завершения грабежа, монголы двинулись в сторону Самарканда. Гарнизон города попытался разбить армию кочевников, направив двадцать боевых слонов и кавалерийский отряд на перехват врага. Самарканд вскоре сдался после провала вылазки и был разграблен монголами.[9]

Подойдя к городу Балху, монголы не встретили вооружённого сопротивления его жителей. Полагаясь на обещание Чингисхана о пощаде, жители без боя открыли ему городские ворота. Однако Чингисхан обманул жителей. Балхцы все были поголовно перебиты монголами. Стены и укрепления, а также мечети и дворцы были разрушены, город предан огню. По другим средневековым рукописным источникам, падение и разграбление Балха рисуется в несколько ином виде: «Чингисхан, — пишет Мирза Улугбек, — отверг просьбу вышедших к нему на встречу сановников Балха о помиловании и пощаде [горожан] на том основании, что они укрывали до этого в Балхе султана Джалал ад-дина, сына Хорезмшаха». Мирза Улугбек токже пишет, что, тщетно пытаясь взять Балх силой, монголы разрушили знаменитую плотину Банд-и Амир на реке Балхаб и затопили весь город. Спасшиеся от наводнения жители были убиты. «После разгрома и опустошения, произведённого Чингисханом, — пишет Дегинь, — Балх долгое время не мог оправиться» и никогда уже не достиг былого расцвета[10][11].

Тем временем Толуй вместе со своим войском вошёл в провинцию Хорасан и взял штурмом Нессу, после чего появился перед крепостными стенами Мерва. Воспользовавшись изменой жителей города, монголы захватили Мерв, и в свойственной им манере разграбили и сожгли город в апреле 1221 года.

Из Мерва монгольские захватчики во главе с Толуем отправились в персидский город Нишапур. Четыре дня его жители сражались на стенах и улицах города. Город был взят, и, за исключением четырёхсот ремесленников, оставленных в живых и отправленных в Монголию, остальные мужчины, женщины и дети были зверски убиты.

Герат открыл свои ворота монгольским захватчикам, и не был разграблен. На этом этапе своего продвижения по городам Азии Толуй получил приказ от отца присоединиться к его армии в Бадахшане. После ухода Толуя, население города восстало. Город вновь был взят монголами и, на этот раз, разграблен и разрушен.[12]

Дальнейшая неудача монголов

После успешных кампаний в Хорасане и значительных завоеваний в Иране, монгольская армия столкнулась с серьёзным сопротивлением во время дальнейших походов. Одним из первых крупных поражений монголов стала битва при Парване, произошедшая в сентябре 1221 года. В этой битве войска Шиги-Хутуху, столкнулись с силами хорезмшаха Джелал ад-Дина Манкбурны.

Джелал ад-Дин, возглавивший сопротивление после поражения своего отца Мухаммеда II, сумел собрать армию численностью около 60 - 70 тысяч человек, включавшую местные войска и остатки хорезмийской армии. Используя хитроумную тактику и знание местности, он сумел нанести монголам значительный урон. Монголы потерпели поражение и были вынуждены отступить, что стало одной из немногих неудач монгольских войск в ходе завоевания региона, Рашид ад-дин пишет:

«Когда Джелал ад-Дин Манкбурны столкнулся с войском Джебе-нойона близ Парвана, он проявил такую храбрость и решимость, что монгольское войско не выдержало его натиска и обратилось в бегство. Эта победа вселила надежду в сердца мусульман, которые уже были готовы пасть духом перед лицом несокрушимой мощи монголов»[13]

Однако эта победа оказалась временной, вскоре Чингисхан лично повёл силы против Джелал ад-Дина и в ноябре 1221 года разгромил его армию в битве на реке Инд. После этого поражения Джелал ад-Дин был вынужден бежать в Индию, а монгольское нашествия на Персии продолжилось. Однако экспансия на семь с лишним лет остановилась, так как основная часть войск вернулась назад в Монголию, а три тумена, под предводительством Джэбэ и Субэдэя отправились в Восточную Европу.

После смерти Чингисхана в 1227 году, в 1229 году на собрании в Каракоруме были распределены земли между наследниками. Угэдэй получил титул Великого хана Монгольской империи и решил закончить начатые его отцов завоевания. По его приказу в 1229 году, Чормаган должен был захватить Иран и уничтожить Государство Хорезмшахов.

Поход Чормагана

к 1230 году Чормаган прибыл к городу Рей. После короткой осады город пал и монголы отправились к новой столице империи Хорезмшахов - Тебризу. После захвата столицы с применением осадных машин, монголы взяли остальные крупные города империи, такие как Мераге. Шах Джалал ад-Дином Менгуберди был разбит в битве при Эрзинджане армией Сельджуков, и больше не мог противостоять монголам. Он был разбит в битве при Ширкебуте, и умер при отступлении в горах Маййафарикина.

После этого Чормаган двинулся к Исфахану, важному городу в центре Ирана. Город оказал неожиданно жестокое сопротивление, осада была изнурительной но, после применения осадных орудий город пал. Устроив показательную массовую резню в городе, монголы принудили оставшиеся города Хорезмшахов капитулировать.

При дальнейшем правлении Чормагана, назначенного монгольским наместником Ближнего Востока, экспансия продолжилась. В 1234 году был захвачен Эрбиль, в 1236 году Конийский Султанат начал платить дань. В 1238 году вассальную зависимость приняла Грузия, которая переживала период упадка.

В 1242 году Байджу вторгся в земли Конийского Султаната и начал осаду города Эрзурума, так как государство перестало платить дань. Султан Кей-Хосров II надеялся что монголы не сразу смогут захватить город, так как тот был хорошо оснащен и укреплен, однако монголы смогли взять город за два месяца. Султан заключил договоры с Никейской Империей, Трапезундской империей и Киликийской Арменией. Объединённая армия столкнулась с монголами в Битве при Кесе-даге в 1243 году 26 июня или 1 июля в горном ущелье. Монголы применили тактику ложного отступления, разбив и обратив армию султаната в бегство[14]. Кей-Хосров II, едва сбежав с поля боя, согласился на выплату дани и передачу потерянных территорий монголам. Поражение при Кёсе-даге стало переломным моментом в истории Конийского султаната, после которого процессы упадка в государстве Сельджукидов заметно ускорились[15].

Мункэ планировал продолженить экспансию, поэтому он отправил своего брата Хулагу, в новый поход на Ближний Восток. После 3 лет ходьбы из Монголии в Персию, такое неспешное движение было связано с противодействием главы Улуса Джучи Бату, который не желал пускать имперскую армию за Амударью, территорию за которой рассматривал как сферу влияния Джучидов[16], однако после смерти хана Бату в 1256 году, Мункэ приказал Хулагу продолжать поход.[17]

Заключительный этап

Поход против низаритов (1256 год)

В январе 1256 года Хулагу-хан, усилив свою армию подразделениями, предоставленными Сартаком, форсировал Амударью и начал осаду крепостей низаритов в горах Эльбурса. Стремясь избежать длительных осад, Хулагу предложил имаму низаритов Рукн ад-Дину Хуршаху капитуляцию в обмен на сохранение жизни и владений. Под влиянием промонгольской партии среди исмаилитов, к которой принадлежал, например, известный персидский учёный Насир ад-Дин ат-Туси, Хуршах согласился сдать крепости. Однако, когда Хулагу заподозрил затягивание переговоров, он начал штурм крепости Меймундиз, где находился имам. В итоге Хуршах сдался, и большинство крепостей низаритов капитулировали без боя в течение года. Знаменитая крепость Аламут сдалась 15 декабря 1256 года. Исключением стала крепость Гирдекух, осада которой продолжалась несколько лет.

Поход против Аббасидов (1258 год)

После разгрома низаритов Хулагу-хан обратил своё внимание на Багдад, столицу Аббасидского халифата. Он потребовал от халифа аль-Мустасима покорности, но, получив отказ, начал военные действия. Полевые силы Аббасидов под командованием Фатх ад-Дина ибн Керра были разбиты на берегу Тигра войсками Байджу. В начале 1258 года монгольская армия завершила окружение Багдада. После интенсивного обстрела и штурма город пал к середине февраля. Халиф аль-Мустасим был пленён и казнён, а город подвергся разграблению и разрушению, что ознаменовало конец Золотого века ислама.

Эти кампании привели к ликвидации государства низаритов и Аббасидского халифата, а также к установлению монгольского Ильханата на территории Ирана и сопредельных регионов.

Последствия

Хулагу продолжил ближневосточный поход. В 1259 году были захвачены зангидов, в начале 1260 года, были взяты Алеппо и Дамаск. Однако, из-за смерти в 1259 году хана Мунке, Хулагу был вынужден отступить в Закавказье, чтобы присоединится к борьбе за власть. Мамлюки, воспользовавшись ситуацией, разгромили гарнизоны под командованием Китбука в Битве при Айн-Джалауте и в Битве при Хомсе, где монголы имели подавляющее большинство.

В 1256 году, Хулагу основал Государство Хулагуидов, которое наследовало Улусу монгольских наместников Ближнего Востока. Ильханат сильно повлиет на судьбу Персии, являясь централизованным государством. Монгольское нашествие ознаменовало конец золотого века ислама.

Примечания

- ↑ Steven R. Ward. Immortal: A Military History of Iran and Its Armed Forces. — Georgetown University Press, 2009. — 395 с. — ISBN 978-1-58901-587-6. Архивировано 24 января 2023 года.

- ↑ Sverdrup, Carl. "Sübe'etei Ba'atur, Anonymous Strategist" // Journal of Asian History : Журнал. — 2013. — С. 37. — doi:doi:10.13173/jasiahist.47.1.0033[Ошибка: Неверный DOI!].

- ↑ May, Timothy. The Mongol Empire (англ.). — Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018. — P. 60-61. — ISBN ISBN 978-0-7486-4237-3..

- ↑ Sverdrup, Carl. "Numbers in Mongol Warfare" // Journal of Medieval Military History : Журнал. — 2010. — Т. VIII. — С. 109-117. — ISBN ISBN 978-1-84615-902-2.

- ↑ Sverdrup, Carl. The Mongol Conquests: The Military Campaigns of Genghis Khan and Sübe'etei. — Helion & Company, 2017. — P. 151–153. — ISBN 978-1913336059.

- ↑ Jackson, Peter (2009). The Mongol Age in Eastern Inner Asia. The Cambridge History of Inner Asia. The Chinggisid Age: 34. doi:10.1017/CBO9781139056045.005. ISBN 9781139056045.

{{cite journal}}: Указан более чем один параметр|pages=and|page=(справка) - ↑ Бободжон Гафуров. "Tajiks". Ancient, ancient, medieval and modern history Book 1,2. — Душанбе, 1998. — С. 702.

- ↑ David O. Morgan, Anthony Reid. The New Cambridge History of Islam, Volume 3: The Eastern Islamic World, Eleventh to Eighteenth Centuries. — Cambridge University Press, 2008. — С. 133. — ISBN 9780521850315.

- ↑ Sverdrup, Carl. The Mongol Conquests: The Military Campaigns of Genghis Khan and Sübe'etei. — Helion & Company, 2017. — С. 153. — ISBN ISBN 978-1913336059..

- ↑ Ахмедов, 1982, с. 22.

- ↑ М. Г. Пикулин. Чингисхан в Афганистане // Тихвинский С. Л. Татаро-монголы в Азии и Европе — М.: Наука, 1977, С.142.

- ↑ Boyle, John Andrew. The Saljuq and Mongol Periods (англ.) // The Cambridge History of Iran. — 2007. — Vol. 5. — P. 316. — ISBN ISBN 978-1-1390-5497-3..

- ↑ Nikolai Seleznev. Devatāsūtra in the Arabic Compendium of Chronicles of Rashīd al-Dīn // State Religion and Church in Russia and Worldwide. — 2020. — Т. 38, вып. 3. — С. 237–254. — ISSN 2073-7203. — doi:10.22394/2073-7203-2020-38-3-237-254.

- ↑ Anooshahr A. The Ghazi Sultans and the Frontiers of Islam. — Taylor & Francis, 2009. — С. 116-117.

- ↑ Ann K. S. Lambton, Bernard Lewis. The Cambridge History of Islam (англ.). — Cambridge: Cambridge University Press, 1984. — P. 249.

- ↑ Ибнфадлаллах Эломари. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды / Пер. В. Г. Тизенгаузена.. — СПб., 1884. — Т. 1. — С. 245-246.

- ↑ Д Сапрынская. Визуальный архив и его место в истории Туркестана // Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана. — 2022-10-18. — Т. 1, вып. 01. — С. 61–63. — ISSN 2277-2979. — doi:10.47689/.v1i01.13315.