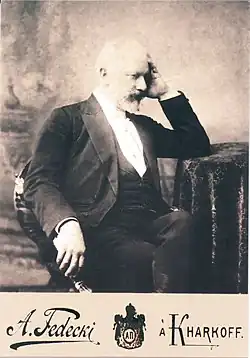

Портрет П. И. Чайковского

.jpg) | |

| Николай Кузнецов | |

| Портрет П. И. Чайковского. 1893 | |

| Холст, масло. 96 × 74[1][2] см | |

| Третьяковская галерея, Москва | |

| (инв. Ж-2595) |

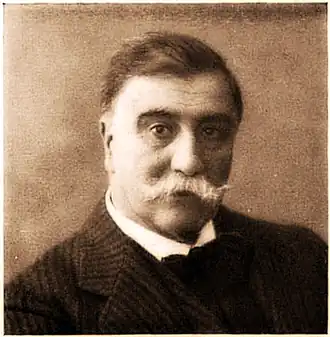

«Портрет П. И. Чайковского» — картина русского художника-передвижника Николая Кузнецова, созданная им в январе 1893 года в Одессе. Существуют свидетельства, что художник собирался подарить полотно композитору, но тот отказался принять его в дар. Немецкий пианист российского происхождения Лев Винокур объяснял такой поступок композитора суеверием. Младший брат композитора Модест в третьем томе книги «Жизнь Петра Ильича Чайковского (по документам, хранившимся в архиве в Клину)», вышедшем первым изданием в 1902 году, писал, что Чайковский отказался принять дар, так как «у себя дома держать своё изображение не хотел, дарить другим не считал себя вправе, а главное — не желал лишать художника того, что он мог на нём заработать». Картина была представлена на XXI Выставке Товарищества передвижных художественных выставок в Санкт-Петербурге, а затем в Москве. Она была приобретена у Кузнецова крупным предпринимателем и меценатом Павлом Третьяковым и в 1894 году передана Московской городской галерее братьев Третьяковых. Длительное время в довоенный период «Портрет П. И. Чайковского» кисти Николая Кузнецова находился в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, но потом снова занял своё место в экспозиции Третьяковской галереи[3]. В настоящее время Музею-заповеднику принадлежит копия с портрета композитора Николая Кузнецова, выполненная до 1939 года. Автор её неизвестен.

Историк и искусствовед Иосиф Кунин в монографии о композиторе, вышедшей первым изданием в 1958 году в серии «Жизнь замечательных людей», писал об утомительно счастливых днях, проведённых Чайковским в Одессе, и о лучшем из дошедших до нас живописных портретов Чайковского, созданном Николаем Кузнецовым «в короткие сеансы между репетициями, встречами и спектаклями». По мнению Кунина, художник изобразил Чайковского как творца, «глубоко и напряжённо мыслящего и чувствующего музыканта» «в последние годы жизни, годы высшего расцвета его удивительного дара». Советский музыковед Арнольд Альшванг писал в книге «П. И. Чайковский» (1970), сравнивая картину Кузнецова с воспоминаниями о Чайковском друга композитора, музыкального педагога и критика Николая Кашкина, что художнику удалось передать одно из состояний Чайковского, когда «план, темы и детали большой [музыкальной] композиции почти разом вспыхивали в его сознании, и тогда являлась страстная спешность работы, сопровождаемая раздражением оттого, что дело подвигается вперёд менее быстро, нежели хотелось бы; в такие периоды он был необщителен, гневлив, но полон сосредоточенной энергии».

Заместитель директора по науке Одесского национального художественного музея Сергей Седых так писал о картине Николая Кузнецова: «За истекшие сто с лишним лет репродукции произведения разошлись по миру миллионными тиражами в виде сувениров, открыток, книжных иллюстраций, обложек, конвертов для пластинок, театральных афиш». Автор статьи для журнала «Советская музыка» в 1969 году утверждал, что в Третьяковской галерее «около полотна всегда подолгу задерживаются любители живописи и музыки, которых это художественное произведение до сих пор волнует своей психологической остротой и эмоциональной выразительностью».

Изображение на полотне

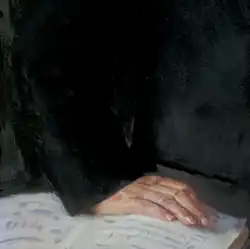

Немецкий пианист российского происхождения Лев Винокур в статье для «Tschaikowsky-Gesellschaft Mitteilungen» отмечал, что цветовая гамма портрета соединяет мерцающий «сине-серо-зелёный» фон с чёрным цветом костюма и рыжевато-золотыми, отливающими серебром волосами. Фигура и лицо композитора исполнены внутренней глубины и творческой энергии. Лев Винокур считал, что, благодаря изображению фигуры композитора в три четверти оборота по отношению к зрителю, картина приобрела динамику. Голова Чайковского слегка наклонена вперед, брови и губы нахмурены. Правая рука тяжело покоится на лежащей перед ним на столе партитуре; его левая рука, заложенная за спину, сливается с темнотой, из которой композитор, как кажется зрителю, выходит на встречу ему. Его Чайковского говорят о постоянно идущей борьбе с самим собой и миром. Картина является шедевром, характеризующимся изобразительным совершенством и интенсивностью художественных средств[4]. На тёмном фоне картины Николая Кузнецова выделяются два значительных светлых пятна: лицо Петра Чайковского и кисть его правой руки, которая упирается в раскрытую партитуру, которая лежит на краю стола[5].

По мнению автора статьи о картине в журнале «Советская музыка» Илюшина, на заднем плане полотна находится тяжёлый тёмно-зелёный занавес. Он писал об атмосфере, которая господствует в портрете композитора: «Напряжённое звучание коричневатых, лиловых, тёмно-зелёных цветов подчеркивает драматическое начало в образе композитора»[3]. По другому определяет фон сотрудница Российского национального музея музыки Александра Хомякова. Для неё это условно-фантазийный фон из хаотично наложенных на поверхность холста крупных тёмно-зелёных мазков[6].

Кандидат искусствоведения, руководитель комплексного Сектора русского искусства Института истории искусств Академии наук СССР Надежда Туманина во втором томе монографии, посвящённой жизни и творчеству композитора, вышедшей в 1960-е годы, писала, что Чайковский опирается правой рукой на раскрытый клавир «Пиковой дамы» (композитору преподнесли в Одессе, где был создан портрет, несколько лавровых венков, «дирижёрский жезл, украшенный бриллиантом, а также клавир «Пиковой дамы» в переплёте, отделанном серебром», они сохранились и находятся в Музее-усадьбе композитора в Клину[3]) «с задумчивым и печальным лицом, взор его как бы устремлен в глубь души»[7]. Писатель Елена Генерозова отмечала, что такой композиционный приём (изображение модели с предметами, характерными для её профессиональной деятельности) характерен, в первую очередь, для нидерландской портретной живописи. Именно так художники Северного Возрождения изображали представителей различных слоёв привилегированного населения купцов, ювелиров, аристократов, представителей духовенства. На портрете нидерландского художника обычно присутствовали символы власти или атрибуты принадлежности к цеху. Генерозова писала: некоторые исследователи утверждают, что «в тёмном, тревожащем фоне можно разглядеть неких монстров, мучающих композитора» на закате жизни. С её точки зрения, такая версия имеет право на существование и опирается на ряд достоверных фактов из последних лет жизни композитора: во время создания портрета Чайковский чувствовал себя плохо в физическом отношении, находился в состоянии психологической нестабильности, испытывал сомнения и душевные метания, страдал депрессией. Всё это, по мнению Генерозовой, художнику удалось отразить на полотне. Она видела на картине даже отголоски мысли, приписываемой композитору рядом современников и исследователей его биографии, о добровольном уходе из жизни[5].

Генерозова писала, что в портрете, призванном увековечить модель важно не только внешнее сходство с оригиналом, необходимо раскрыть внутренний мир человека и «отобразить приметы времени, в котором жили и мастер, и модель»[8]. Композитор предстаёт на портрете Кузнецова «во всей своей неповторимой уязвленности и неспокойствии — робкий, стеснительный взгляд, который скорее подошел бы кающемуся грешнику на полотне какого-нибудь Иванова, тяжёлая, грузная поза, которую трудно было бы поддерживать, если бы он не опирался рукой на раскрытую нотную тетрадь». Генерозова писала о живом образе Чайковского на полотне, в котором отражены как страдания души композитора, так и «радости и печали» его творчества. Отличительными чертами картины Николая Кузнецова являются простота и жизненность[5].

На лицевой стороне полотна присутствует надпись: «Н. Кузнецовъ 1893», на оборотной стороне находится авторская надпись: «Петръ Ильичъ Чайковский. Н. Кузнецовъ 1893. 26 января»[1].

Лицо композитора

Лицо композитора Правая рука на клавире

Правая рука на клавире Фон картины с подписью и датировкой, а также фрагмент костюма композитора

Фон картины с подписью и датировкой, а также фрагмент костюма композитора

Создание картины

Встреча Кузнецова и Чайковского в Одессе

Социально-экономическая ситуация и духовная атмосфера в Одессе в 1890-е годам не благоприятствовала быстрому развитию изобразительного искусства. Значительная часть жителей города была к нему равнодушна, круг коллекционеров и меценатов был предельно узким, сама атмосфера крупного портового города располагала к занятию бизнесом, а не творчеством. Автор одной из статей в местной прессе рекомендовал деятелям искусства: «Бежать надо отсюда человеку с искрой Божией — другого выхода нет». Часть деятелей существовавшего здесь Товарищества южнорусских художников состояла в Товариществе передвижных художественных выставок, многие считали себя передвижниками, но для художников Одессы была характерна «более яркая палитра, интенсивность света и цвета». Объективно они были ближе к барбизонцам и французским импрессионистам[9]. Скрипач и композитор Михаил Гольдштейн в брошюре «П. И. Чайковский в Одессе. К столетию со дня рождения великого композитора», вышедшей в 1940 году, отмечал, что уровень исполнительского мастерства музыкантов и певцов Одесского оперного театра вызывал обоснованное недовольство композитора. Наиболее же серьёзное его раздражение вызвал переписчик нот театра. Композитору приходилось останавливать много раз оркестр во время репетиций, чтобы прямо по их ходу с карандашом в руке исправлять ошибки в партиях музыкантов[10]

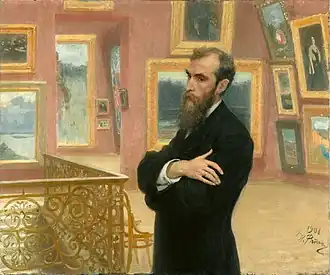

Николай Кузнецов к 1893 году был заметной фигурой в художественной жизни России: в 1883 году стал членом Товарищества передвижных художественных выставок, в 1887 году — одним из основателей Товарищества южнорусских художников[8], но воспринимался он современниками всё-таки как «художник скорее провинциальный — то есть, такой, кто не очень-то и достоин был писать разных столичных знаменитостей»[11]. Вместе с тем, он был членом кружка Саввы Мамонтова (например, по его заказу написал портрет дочери мецената Веры) и часто бывал в Абрамцево, был близко знаком с Павлом Третьяковым, дружил ещё со времён обучения в Императорской академии художеств с Ильёй Репиным (Кузнецов позировал для таких его картин, как «Запорожцы», «Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых» (палач), «Искушение Христа» (Сатана)), а с начала 1880-х годов с Валентином Серовым, который неоднократно гостил в имении Кузнецова Степановка[12]. Научный сотрудник Музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину Наталья Ёлкина писала в статье «История портрета П. И. Чайковского» (1991), что Кузнецова нельзя в полном смысле считать передвижником, так как его искусство не поднималось до их гражданского и общественного пафоса, напротив в портретах художника, которые относятся к 1890-м годам, присутствует «налёт салонности». Часто он работал в жанре парадного портрета. Вера Мамонтова утверждала, что часто при создании портрета Николай Кузнецов сначала снимал с натурщика фотографию, затем с помощью некоего аппарата, увеличивающего масштаб изображения, переносил контуры его на холст, и, даже когда заканчивал это изображение с натуры, фотография лежала у него рядом[13].

Портрет композитора, созданный Николаем Кузнецовым, является последним прижизненным портретом Петра Чайковского и написан всего за девять месяцев до его смерти. Полотно было исполнено художником в Одессе. Приезд Петра Чайковского в этот город в 1893 году был связан с постановкой в местном оперном театре «Пиковой дамы» и исполнением произведений композитора симфоническим оркестром Одесского отделения Императорского русского музыкального общества под его управлением[14]. Чайковский находился в Одессе с 12 по 25 января 1893 года по старому стилю. Композитор репетировал в оперном театре «Пиковую даму» (первоначально предполагалось, что именно Чайковский будет дирижировать оперой на её премьере в Одессе, но он ограничился репетициями и на премьере был только слушателем и зрителем[3]), дирижировал симфоническими концертами из своих произведений не только в Одесском отделении Русского музыкального общества, но и благотворительным концертом Славянского общества и даже одним номером спектакля в пользу бывших учеников Ришельевской гимназии. В честь присутствия композитора в городе были организованы многочисленные торжественные мероприятия. Концерты и представление публике «Пиковой дамы» были встречены овациями, лестными были отзывы местной прессы[15].

Статья в газете «Одесский листок» приравняла роль Чайковского в мировой культуре со значением для неё творчества Льва Толстого[14]. Чайковский отказался от гонораров за выступления в Одессе и был достаточно осторожен в оценке значения Одессы в музыкальном мире. На вопрос, можно ли считать город музыкальным, журналист получил ответ, что Одесса только на пути к этому[16]. Газета «Одесские новости» опубликовала фельетон, утверждавший, что только 1 / 100 часть жителей воспринимает концерты Чайковского как крупное событие в жизни города, а для 99 / 100 важнее газетная заметка, сообщающающая, что подорожали или подешевели на грош хлеб, соль или керосин[14].

По утверждению дочери Кузнецова Марии в опубликованных в 1956 году воспоминаниях, Чайковский в Одессе остановился в доме художника (Кузнецов проживал в то время в Одессе по адресу Софиевская улица, дом Карагодина[17]). Ему отвели две комнаты (спальня и рабочий кабинет с роялем), в которых с приездом композитора воцарился беспорядок, обрывки исписанной нотной бумаги в первый же день заполнили крышку рояля. Было жарко, поэтому Чайковский часто стоял у раскрытого окна, рассматривая сад, за которым виднелось Чёрное море[18]. Композитор восхищался украинской кухней (борщ, вареники с вишней и сметаной с вишнёвой подливкой, домашние наливки), не обращая внимание на свои старые проблемы с пищеварением. Много времени он тратил на возьню с семилетней дочерью Николая Кузнецова Марией[Прим 1]. Решение художника написать портрет композитора дочь Кузнецова соотносила с отрицательным ответом Чайковского на вопрос живописца композитору за обеденным столом: «писал ли кто-нибудь его портрет?» Уговорить Чайковского позировать оказалось непросто. Условием стать моделью для портрета, по словам Марии Кузнецовой, стало присутствие на столе вареников с вишней каждый день[20].

Совершенно другую информацию о пребывании Чайковского в Одессе сообщает журнал «Советская музыка» за 1969 год. По его версии, композитор поселился в «тихом переулке (теперь этот переулок носит имя Чайковского), в гостинице „Северная“ напротив оперного театра»[3]. Эта же информация содержится в статье Ёлкиной, посвящённой портрету[21].

Встреча с композитором стала судьбоносной для дочери художника Марии. Она вспоминала в статье «Как я стала певицей», опубликованной в 1908 году в газете «Речь»: «Во время постановки „Пиковой дамы“ [в Одессе в январе 1893 года] к нам пришел Чайковский. Потом он услышал, как я пою, и был так очарован, что посадил меня к себе на колени и не отпускал. Он написал для меня прекрасные детские песни. В памятный день одесского представления „Пиковой дамы“ я всё время была с ним в качестве „талисмана на удачу“ (нем. „Glücksbringer“). Он называл меня „моё счастье“ (нем. „mein Glückchen“). Трудно сказать, принесла ли я Чайковскому удачу, но в тот знаменательный день я поклялась стать артисткой или умереть. Поэтому я сказала родителям: я больше не хочу учиться, я должна немедленно выйти на сцену»[22]. От себя Винокур добавлял, что эти слова — выдумка дочери художника. «Шестнадцать детских песен» Чайковского (соч. 54), которые, по предположению Винокура, имеются в виду Марией, были написаны в действительности осенью 1883 года и даже опубликованы в 1884 году. Последний же цикл из шести романсов композитора (соч. 73), который может с натяжкой здесь подразумеваться, был создан в конце апреля — начале мая 1893 года, «и это всё, что угодно, но только не цикл детских песен»[23].

Работа художника над портретом

Автор статьи в журнале «Советская музыка» Илюшин приписывал желание написать портрет Чайковского самому Николаю Кузнецову. Так как у Чайковского не было времени позировать ему в мастерской художника, Кузнецов вынужден был перенести свою работу над полотном в оперный театр. Живописец с энтузиазмом взялся за работу, хотя испытывал последствия серьёзной травмы (незадолго до этого он растянул сухожилия на ноге и поэтому ходил на костылях или опирался на палку). По утверждению Илюшина, Кузнецов писал портрет в антрактах между репетициями, а зарисовки делал, когда композитор стоял за дирижёрским пультом[3]. Немецкий исследователь Лев Винокур писал, что портрет был написан за кулисами Одесского оперного театра во время репетиций «Пиковой дамы»[24].

По словам писателя Елены Генерозовой, директор Одесского оперного театра Райский заказал портрет композитора Кузнецову, предполагая впоследствии разместить картину в фойе театра[8]. Генерозова, опубликовавшая статью «О радости и печали. Николай Кузнецов. Портрет П. И. портрет Чайковского. 1893. Третьяковская галерея, Москва» в журнале «Знание — сила» в 2017 году, писала, что живописные портреты композитора — редкость, сама она, кроме созданного Николаем Кузнецовым, смогла назвать только один, созданный при жизни художника, — утерянный портрет кисти Владимира Маковского. Портрет же Чайковского художника Николая Бодаревского[Прим 2], заказанный для экспонирования в Большом зале Московской консерватории, был создан уже после смерти композитора. Причин такому малому количеству прижизненных портретов Генерозова называла две: в Российской империи уже была широко распространена фотография, для которой живущему в 1890-е годы бурной творческой и общественной жизнью композитору было не нужно долго позировать, да и самому автору делать этюды и эскизы с натуры, кроме этого Чайковский, будучи застенчивым человеком, не желал выставлять напоказ своё живописное изображение[11]. Леонид Сидельников также отмечал значение картины Кузнецова для истории русской музыки, но указывал ещё и на существование небольшой статуэтки скульптора-передвижника Ильи Гинцбурга, которая была создана в столице на два месяца раньше полотна[25]. Утверждение о том, что «Портрет П. И. Чайковского» кисти Кузнецова является единственным, написанным с натуры, содержится в книге «Чайковский» (англ. «Tchaikovsky», 2009) американского искусствоведа Роланда Джона Уайли[26] и в книге британского музыковеда Дэвида Брауна «Чайковский: Человек и его музыка» (англ. «Tchaikovsky: the man and his music», 2007)[27].

Елена Генерозова сообщала, что позируя Николаю Кузнецову, Чайковский испытывал серьёзные неудобства, так как вынужден был стоять в сильную жару в костюме. Спустя несколько часов после начала сеанса композитор обратился к художнику с просьбой прекратить работу. Позирование так и не было возобновлено на следующий день, поэтому работа художника над полотном была закончена уже без натурщика[11]. Советский музыковед Арнольд Альшванг, однако, называет даты, когда композитор позировал Николаю Кузнецову во время пребывания в Одессе, — это не единственный день, а 12—15 января[28]. Кандидат искусствоведения Лариса Белякаева-Казанская писала что на обороте холста художник поставил совершенно другую дату окончании работы — 26 января 1893 года[29]. В семнадцатом издании «Каталога художественных коллекций городской галереи Павла и Сергея Третьяковых галерея» (1904) датой создания портрета также указано 26 января 1893 года[30].

Другую версию создания картины предлагают авторы примечаний (заведующая отделом рукописей Государственной Третьяковской галереи Тамара Кафтанова, кандидат исторических наук, ведущий специалист отдела рукописей галереи Наталия Приймак, главный научный сотрудник этого музея Галина Чурак) к книге воспоминаний старшей дочери Павла Третьякова Веры Зилоти. По утверждению комментаторов, в 1893 году в Одессе во время гастролей Чайковского Николай Кузнецов «по заказу Третьякова» писал портрет композитора. В 1894 году портрет был подарен Третьяковым галерее[31]. Такая же информация содержалась в советском каталоге Третьяковской галереи 1984 года[1].

Кандидат искусствоведения Ада Айбиндер утверждала, что картина создавалась во время репетиций «Пиковой дамы» с натуры, не уточняя место. где это происходило[32]. Надежда Туманина приводила устное предание, сохранившееся в Одессе, что набросок портрета был сделан художником во время репетиции «Пиковой дамы» в зале Оперного театра[7]. Советский краевед и биограф Владимир Холодковский в книге «Дом в Клину» утверждал, что Николай Кузнецов писал эскизы для портрета, расположившись прямо в оркестровой яме среди музыкантов, так как оттуда ему хорошо был виден композитор, находившийся в директорской ложе во время репетиций и следивший из неё за их ходом[33]. Искусствовед Белякаева-Казанская сообщала, что во время репетиций «Пиковой дамы» «художник сидел в оркестре и делал наброски с натуры в естественном для композитора положении. И лишь один раз художник вопросил Петра Ильича встать в фойе театра, для того чтобы окончательно „поставить“ композицию, прописать лицо и руки, лежащие на партитуре оперы»[29]. Кандидат искусствоведения Леонид Сидельников, ссылаясь на неких неназванных свидетелей, утверждал, что эскизы портрета Кузнецов сделал в театре, «во время исполнения [а не репетиций] на сцене оперы „Пиковая дама“», отмечая, что художник словно «связал» на картине «воедино трагическую сущность звучащей в оркестре и на сцене музыки с тяжёлыми, полными предчувствий размышлениями её автора о прожитых годах»[25].

В письме Владимиру Маковскому Чайковский описывает реакцию жителей Одессы, которым довелось наблюдать за работой Николая Кузнецова над портретом композитора: «Те из одесситов, которые во время сеансов приходили смотреть на этот портрет, высказывали необыкновенный восторг, удивление, радость, что в их городе написано капитальное художественное произведение»[34].

Попытка Кузнецова подарить портрет композитору

Младший брат композитора Модест в третьем томе книги «Жизнь Петра Ильича Чайковского (по документам, хранившимся в архиве в Клину)», вышедшем первым изданием в 1902 году, писал, что Кузнецов подарил этот портрет самому Чайковскому, но тот отказался принять дар, так как «у себя дома держать своё изображение не хотел, дарить другим не считал себя вправе, а главное — не желал лишать художника того, что он мог на нем заработать». Однако композитор согласился принять в дар от художника «прелестный весенний этюд, который составляет и по сию пору [на 1902 год] лучшее украшение комнат композитора в клинском доме»[35]. Автор статьи в «Советской музыке» писал, что портрет был готов в день отъезда Чайковского из Одессы. Николай Кузнецов просил его принять портрет в подарок. Композитор, однако, по утверждению Илюшина, посоветовал художнику передать портрет на очередную выставку Товарищества передвижников[3]. Лев Винокур объяснял отказ композитора принять свой портрет в подарок от автора суеверием (нем. «Der abergläubische Čajkovskij»). В своей статье он называет работу художника, которую Чайковский принял в дар вместо своего портрета, — пейзаж Кузнецова «Перед грозой» 1892 года[24]. Небольшую картину, которая всё-таки носит в коллекции музея-заповедника название «Весенний пейзаж» (размер — 26,5 x 37,5 см, техника — масляная живопись по холсту), Николай Кузнецов написал за год до встречи с Чайковским — в 1892 году. На ней вдали изображена дворянская усадьба, которую окружают сады. На небе нависают грозовые облака, крестьянская девушка босиком по вытоптанной среди зелени извилистой дорожке направляется к усадебному дому[36]. «Светлый, в голубовато-зелёных тонах сельский пейзаж в богато декорированной золочёной раме висит в спальне композитора на стене справа от входа», — писала искусствовед Белякаева-Казанская[29].

Владимир Холодковский писал, что на стенах дома Чайковского в Клину при жизни владельца находились несколько пейзажей, написанных в окрестностях Каменки, которые написал молодой украинский художник Бонифатий Сангурский (ему Чайковский помог получить образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества), «Весенний этюд» (именно так он называет подаренную картину одесского художника) Кузнецова, работы некоторых других художников, но композитор не гнался за «именами», не коллекционировал шедевры ни в подлинниках, ни в копиях, вообще не покупал полотна за деньги на вернисажах или аукционах. Картины были подарены Чайковскому их авторами и их ценность «в теплоте человеческой благодарности»[37]. Советский краевед, как и современный искусствовед Наталья Ёлкина, обращали внимание, что себя Чайковский не переносил не только на живописных, но и на фотопортретах, поэтому «даже на фотографиях в клинской гостиной мы встречаем его только на групповых портретах»[38][39].

Картина в Государственной Третьяковской галерее

Картина Николая Кузнецова «Портрет П. И. Чайковского» была представлена в начале 1893 года на XXI Выставке Товарищества передвижных художественных выставок в Санкт-Петербурге, а затем в Москве[29]. Николай Кузнецов экспонировал на этой выставке целый ряд полотен, среди них были четыре портрета («Портрет П. И. Чайковского», который в каталоге шёл под № 51, «Портрет М. М. Толстого», «Портрет госпожи А. Г. К.» и «Портрет госпожи N. N.»), а также картину «Весна» и 16 этюдов под общим названием «Путевые наброски». Фототипия Артура Вильборга с картины «Портрет П. И. Чайковского» была опубликована во втором выпуске приложения снимков к изданию каталога выставки под № 43[40].

Наиболее подробно пишет о судьбе картины после закрытия выставки Товарищества передвижников искусствовед Лариса Белякаева-Казанская. Она сообщает, что портрет Чайковского был куплен Павлом Третьяковым у Кузнецова при посредничестве художника Егора (Григория) Хруслова (каталог Третьяковской галереи 2001 года уточняет, что переговоры начались в декабре 1893 года[1]). После этого он был подарен в 1894 году меценатом Третьяковской галерее, которая ещё в августе 1893 года после официального открытия для посещения публикой стала Московской городской галереей братьев Третьяковых. Третьяков при передаче своей коллекции городу оставил за собой «исключительное право формирования коллекции и замены портретов». По его воле уже находившийся в экспозиции портрет Чайковского кисти Владимира Маковского был заменён портретом Кузнецова[29]. Ещё в 1882 году (за 12 лет до приобретения этого портрета), вскоре после знакомства с Чайковским, Павел Третьяков заказал его портрет как раз Владимиру Маковскому, но, предположительно, «не был удовлетворен им и долго искал возможность получить более удачное изображение»[1][2][1].

Размер «Портрета П. И. Чайковского» кисти Кузнецова — 96 x 74 см, техника — масляная живопись по холсту. Инвентарный номер в коллекции музея в настоящее время — 958[1], но на сайте музея упоминается другой номер — Ж-2595[2]. В дореволюционное время портрет находился в разных залах и имел разный инвентарный номер. Если в каталоге 1896 года полотно было зарегистрировано под № 689 и упоминается при описании экспозиции Зала № 6[41], то уже в каталоге 1904 года его № 855 и оно упоминается при описании развески картин в Зале № 9[30].

Кандидат искусствоведения Валентина Антонова называла портрет Чайковского работы Кузнецова среди «самых ценных… по мастерству и по значению… для истории русской культуры поступивших в это время в галерею портретов», имея в виду период от передачи коллекции в собственность города Москвы в 1892 году до её национализации в 1918 году[42]. Картина в советское и постсоветское время была представлена на ряде крупных выставок: в 1954 году в Москве на выставке «Портреты русских деятелей искусства XVIII—XX веков (живопись, графика, скульптура)» в Центральном доме работников искусств, в 1971—1972 годах на выставке «Портретная живопись передвижников. К столетию Товарищества передвижных художественных выставок» в Москве, Ленинграде, Минске и Киеве, в 1981—1982 годах на выставке «Русские художники XVIII—XX веков. Декабрьские вечера в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина» в Москве, а также на выставке произведений русских художников XIX века в 1990 году в японских городах Касама и Саппоро[1]. К XII Международному конкурсу имени П. И. Чайковского, проводившемуся в 2002 году, в новом здании Третьяковской галереи на Крымском Валу была организована выставка под названием «Звук и образ: музыка в русском искусстве XI—XX века: иконопись, живопись, декоративно-прикладное искусство, музыкальные инструменты». Среди представленных экспонатов был «Портрет П. И. Чайковского» кисти Николая Кузнецова. В каталоге выставки он значится под номером 82[43].

По утверждению Илюшина, с 1931 по 1946 год «Портрет П. И. Чайковского» кисти Николая Кузнецова находился в Музее-усадьбе Чайковского в Клину, но потом снова занял своё место в экспозиции Третьяковской галереи[3]. Этот же факт отсутствия картины в Третьяковской галереи упоминает искусствовед Наталья Ёлкина, но она относит пребывание полотна в Клину к 1925—1940 годам[44]. В настоящее время Музею-усадьбе принадлежит копия с портрета композитора Николая Кузнецова. Автор её, по утверждению заведующего экспозиционно-выставочным отделом Музея-усадьбы Инной Володиной, неизвестен. С её слов, выполнена копия до 1939 года. Техника исполнения полотна — холст, масло. Его размер — 65,5 х 45,5 см[45]. Наталья Ёлкина писала, что живописец и штатный копиист Третьяковской галереи Андрей Захаров сделал для музея в Клину две копии портрета композитора[44].

Автор статьи в журнале «Musicus» Александра Хомякова отмечает, что Российскому национальному музею музыки принадлежит копия «Портрета П. И. Чайковского» Кузнецова. Она была сделана в 1950-е годы художницей Надеждой Литвиновой. Это полотно входит в коллекцию Музея-квартиры Чайковского в Москве, являющегося филиалом Российского национального музея музыки[6].

В статье за декабрь 1940 года журнала «Огонёк» содержится информация, что уже в 1894 году поднимался вопрос о создании копии «Портрета П. И. Чайковского». Павел Третьяков не любил, когда писались копии с полотен, которые он приобрёл для галереи. Николай Кузнецов 18 ноября 1894 года писал меценату в процессе продажи картины: «Мне приятно, что мы сходимся относительно копий с Чайковского, но Вы в этом направлении заходите немного дальше меня. Я прошу оставить за мною право копировать портрет. И дабы сделать Вам уступку, готов [это сделать] с некоторыми изменениями, но — ведь это надвое бабушка гадала — может и не придётся… Поверьте, дорогой Павел Михайлович, я настолько дорожу памятью незабвенного Петра Ильича, а следовательно, и его портретом, что не 2 т[ысячи рублей]. главным образом заставляют меня его Вам уступить. Я эти 2 т. не раз с избытком мог взять даже при жизни П. И. и, скажу более, даже в нашей меркантильной Одессе»[46].

Картина в откликах современников, культурологов и искусствоведов

Отклики современников

Сам Пётр Чайковский сообщал в письме из Каменки 28 января своему младшему брату Модесту: «Художник Кузнецов написал в Одессе удивительнейший портрет мой. Надеюсь, что он успеет послать его на Передвижную»[35]. В письме от 27 января 1893 года Владимиру Маковскому композитор сообщал: «Познакомился с художником Н. Д. Кузнецовым, который пожелал написать мой портрет, что он и исполнил, как говорят другие, и, как мне кажется самому, необыкновенно удачно… Портрет писался спешно, и потому в нём, может быть, нет желательной законченности в деталях, но по экспрессии, жизненности, реальности он, если не ошибаюсь, в самом деле замечателен»[47]. Далее в этом письме композитор пишет, что Николай Кузнецов хочет, чтобы «Портрет П. И. Чайковского» был представлен на Передвижной выставке 1893 года. Однако, автор картины считает, что этому будут препятствовать некие недоброжелатели, которые станут придираться к поздней подаче полотна для экспозиции. Сам же композитор предполагал, что дело в другом: Кузнецов, «подобно многим выдающимся людям хохлацкого происхождения, страдает несколько преувеличенной недоверчивостью к людям и склонностью усматривать недоброжелателей там, где их нет». Чайковский признавался, что его содействия просил автор картины, да и ему самому было бы приятно, если портрет попадёт в Санкт-Петербург на выставку[34].

Модест Чайковский так оценивал портрет Кузнецова: «Художник, не знакомый с внутренней жизнью Петра Ильича, чутьём вдохновения угадал трагизм его настроения этой поры и с глубокой правдой изобразил то, что в слабой степени я в силах передать здесь. Зная, как я знал брата, могу сказать, что лучшего, более верного, более потрясающе жизненного изображения — я не знаю». Вместе с тем, автор отметил «небольшие уклонения от действительности в некоторых подробностях лица», но тут же замечает, что они не мешают восприятию картины, и сам он как брат композитора даже не хотел бы их исправления: «Совершенного в целом человек произвести не может, и, Бог знает, может быть, совершенство одухотворённости этого портрета покупается ценой ничтожных неточностей в отдельных чертах лица»[35].

Также, Модест Чайковский использовал портрет, созданный Кузнецовым, когда описывал крайне тяжёлое состояние композитора, находившегося весной 1891 года в столице Франции: «холодным, мрачным выражением глаз, покрасневший от возбуждения, с какой-то горькой усмешкой во рту, таким, каким его захватывающе жизненно изобразил художник Кузнецов на портрете Третьяковской галереи, вижу я Петра Ильича во время этого краткого сожития в Париже»[48][47].

Исследователь истории искусства, заместитель директора по науке Одесского национального художественного музея Сергей Седых в статье «Портрет П. И. Чайковского работы Н. Д. Кузнецова в письмах художника и композитора» отмечал чрезвычайно частое упоминание картины в письмах как автора, так и его модели. Чайковский писал о нём своему брату Модесту и автору другого портрета композитора Владимиру Маковскому. Кузнецов упоминал о нём в письме Павлу Третьякову, крупному предпринимателю и землевладельцу, меценату Ивану Терещенко, живописцу-пейзажисту и уполномоченному Товарищества передвижных художественных выставок по проведению выставок Егору (Григорию) Хруслову[49]. Так, 20 февраля 1893 года из Москвы Чайковский сообщал Кузнецову: «Сейчас в газете „Новости“ я прочёл прилагаемый отзыв о Вашем чудном произведении. Спешу послать его Вам вместе с дружеским мысленным лобзанием. Крепко Вас любящий П. Чайковский»[50]. Письмо это находится в коллекции Дома-музея композитора, куда было передано из Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. В ВОКС, в свою очередь, оно поступило в 1946 году от наследников Николая Кузнецова, живших в то время в Белграде[51][50]. Статья в газете «Известия», впервые сообщившая о покупке письма в 1946 году, отождествляла упомянутую в нём газету «Новости» с неким дореволюционым изданием «Невский проспект». «Полное собрание сочинений Чайковского» интерпретировало название газеты как «Новости и Биржевая газета». Сергей Седых не сумел найти упомянутую заметку и отметил, что ему известны только два сообщения о портрете, напечатанные до времени отправления письма композитором: одно под названием «О портрете, который будет выставлен на 21-й выставке в Петербурге» от 6 февраля 1893 года во «Всемирной иллюстрации», оно не содержало подробного «отзыва», другое в издании «Новости и Биржевая газета» также только кратко упоминало полотно 19 февраля того же года. 23 февраля Кузнецов отправил ответное письмо, в котором благодарил за информацию и выражал радость по поводу положительной реакции на картину, по его выражению, «большинством». Однако, Кузнецов сообщал: «Газетную заметку я в письме не нашёл», и писал, что «очень» смеялся над этим происшествием. Художник также выражал желание переслать композитору некую «картинку»[52]. Седых предполагал, что речь идёт о картине Н. Д. Кузнецова «Усадьба перед грозой», находящейся в экспозиции Дома-музея Чайковского, и именно её, вероятно, имел в виду брат композитора в словах «прелестный весенний этюд», который Кузнецов подарил композитору после того, как тот отказался принять в дар сам портрет[53].

Анонимная заметка во «Всемирной иллюстрации» за 6 февраля 1893 года сообщала: «Портрет П. И. Чайковского, писанный маслянными красками одесским художником И. Д. Кузнецовым и недавно оконченный, поражает своим чрезвычайным сходством и замечательною жизненностью выражения!… Портрет (во весь рост, до колен) изображает нашего композитора en face, опирающегося правой рукой на книгу нот. Выражение лица и взгляда — задумчивое…» Заметка информировала читателя, что картину можно будет увидеть на XXI Передвижной выставке[54].

Статья «Наше художественное оскудение» в газете «Новости и Биржевая газета» (№ 49, 19 февраля / 3 марта), по предположению Сергея Седых, упоминаемая в письмах Чайковского и Кузнецова, принадлежала художественному критику Леониду Оболенскому, который дал негативную характеристику большинству представленных на выставке работ, но отметил: «Прекрасное исключение составляет „После дождя“ г[осподина] Бажина, „Лесной пожар“ г[осподииа] Левитана и чудные этюды г[осподина| Кузнецова „Путевые наброски“. Его портрет Чайковского составляет настоящий перл всей выставки»[29]. Одна из рецензий за 1893 год, опубликованная в газете «Московские ведомости» за авторством Михаила Соловьёва, гласила: «Среди девятнадцати портретов [представленных на выставке] выдаётся исключительными достоинствами тонко написанный портрет П. И. Чайковского г[осподина]. Кузнецова[39]… Духовная сторона знаменитого композитора выступила на первый план. Вы сразу видите в этом высоком челе, в сосредоточенном, вдаль устремлённом взгляде, в позе слегка наклонённой вперёд фигуры внутреннюю жизнь, духовный облик, непреходящую сущность оригинала. Внимание его поглощено надземною гармонией, воспринимаемою только им… Г. Кузнецов оказался на высоте своей задачи, передав в портрете композитора именно внимание к неслышимым звукам, и достиг выражения музыкальной природы оригинала, не обращаясь к внешним символам»[55][39].

Старшая дочь Павла Третьякова Вера Зилоти в книге воспоминаний «В доме Третьякова» (опубликова на русском языке в 1954 году в Нью-Йорке, а в России — в 1998 году) писала, что Николай Кузнецов был «невероятно даровитым [человеком] и художником большого таланта». В качестве доказательства, с её точки зрения, достаточно взглянуть на один портрет Петра Чайковского, после этого все сомнения в её словах должны исчезнуть. Зилоти писала: «Для меня этот портрет единственный, в котором кроме физического сходства выражен и весь патетизм Чайковского как самая характерная и стихийная черта его музыки»[56]. Другая дочь основателя Третьяковской галереи Александра Боткина сообщала в своих воспоминаниях «Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве», опубликованных в СССР впервые в 1951 году, о своей неудовлетворённости портретом Кузнецова, хотя и отметила его пророческий характер: «должна сказать, что портрет, сделанный Кузнецовым… не передал прелести наружности Чайковского. Выражение серьёзное, почти мрачное. Написанный в год смерти, он точно предсказывал создание 6-й симфонии и близкую кончину гениального композитора»[57].

В 1956 году эмигрантский журнал «Возрождение» опубликовал в Париже запись неким монограммистом И. М. устных воспоминаний дочери Николая Кузнецова о пребывании композитора в 1893 году в Одессе, своём знакомстве с ним и о создании отцом его портрета[58].

В советской культурологии и искусствоведении

Историк и искусствовед Иосиф Кунин в монографии о композиторе, вышедшей первым изданием в 1958 году в серии «Жизнь замечательных людей», писал об утомительно счастливых днях, проведённых Чайковским в Одессе, и о лучшем из дошедших до нас живописных портретов Чайковского, созданном Николаем Кузнецовым «в короткие сеансы между репетициями, встречами и спектаклями». По мнению Кунина, художник изобразил Чайковского-творца, «глубоко и напряжённо мыслящего и чувствующего музыканта» «в последние годы жизни, годы высшего расцвета его удивительного дара»[59]. Отдельную статью, непосредственно посвящённую картине и реакции на неё автора и модели, «Портрет П. И. Чайковского работы Н. Д. Кузнецова в письмах художника и композитора» в журнале «Советская музыка» за 1969 год опубликовал советский музыковед Илюшин[3].

Арнольд Альшванг писал в книге «П. И. Чайковский» (1970), сравнивая картину Кузнецова с воспоминаниями о Чайковском друга композитора, музыкального педагога и критика Николая Кашкина, что художнику удалось передать одно из состояний Чайковского, когда «план, темы и детали большой композиции почти разом вспыхивали в его сознании, и тогда являлась страстная спешность работы, сопровождаемая раздражением оттого, что дело подвигается вперёд менее быстро, нежели хотелось бы; в такие периоды он был необщителен, гневлив, но полон сосредоточенной энергии»[60].

Советский искусствовед Фрида Рогинская в статье, посвящённой художнику, в сборнике «Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Вторая половина XIX века» (1971) называла в творчестве Николая Кузнецова 1990-х годов лучшими работами его портреты деятелей русской культуры. Самым значительным среди них она считала именно «Портрет П. И. Чайковского». Искусствовед утверждала, что художник писал композитора за кулисами Одесского оперного театра. Композитор опирается правой рукой на ноты, «как бы превозмогая сильную усталость». Лицо его выступает из темноты и поражает зрителя своей выразительностью: «высокий лоб, напряжённый взгляд, чуть приоткрытый рот и плотно сжатые пальцы тонкой руки создают образ замкнутого, страдающего, но сильного, мыслящего человека»[61].

Кандидат искусствоведения Галина Тюменева в статье «Чайковский и Украина» (укр. «Чайковський і Україна», 1990) отмечала в портрете, выполненном Николаем Кузнецовым «верность, жизненность и одухотворённость изображения»[62].

Научный сотрудник музея в Клину Наталья Ёлкина в статье «История портрета П. И. Чайковского» писала, что, хотя мастерская Николая Кузнецова располагалась рядом с оперным театром, но композиция портрета свидетельствует: портрет писался не в «„мучительных для модели условиях мастерской“, а в естественной для Чайковского обстановке». По предположению автора статьи, это происходило в оперном театре в ходе репетиций «Пиковая дамы», во время работы Кузнецов находился в оркестре, «и набрасывал художник первоначальные картоны». Наталья Ёлкина сравнивала два портрета Кузнецова «Портрет П. И. Чайковского» и портрет Виктора Васнецова (1891). Портрет живописца был создан во время его работы над росписями Владимирского собора в Киеве (поэтому он одет в холщовый, неопределённого цвета рабочий халат и держит в руках палитру и кисти): «Художник не позирует, а будто на минуту оторвался от работы и пристально всматривается в только что написанное»[63]. По мнению автора статьи, Чайковский на картине также изображён в рабочей обстановке — он стоит у «дирижёрского пульта». Перед ним партитура оперы, чётко выделены световыми пятнами лицо «с большим выпуклым лбом» и правая рука композитора с плотно сжатыми пальцами. Облик музыканта полон энергии, динамичен, но в то же время отражает «нравственный кризис», в котором он находился в начале 1893 года: взгляд напряжённый и одновременно страдающий, полуоткрытый рот оставляет впечатление недосказанности, контраст света и темноты придаёт портрету «пластическую ясность и цельность»[64].

Наталья Ёлкина иилюстрировала портретом Чайковского мысль передвижников, что, чем более естественен и ближе к правде художник, тем более незаметными становятся краски на полотне. На картине Кузнецов использовал синевато-зелёные и серые краски для фона, чёрный цвет для изображения костюма композитора и серебристый для его седых волос. Искусствовед считала, что такое сочетание красок лишает полотно парадности, а самого Чайковского на портрете — артистизма. Особо отмечала она мазок художника — широкий, небрежный, а также отсутствие детальной прорисовки заднего плана картины[65]. Ёлкина выдвинула предположение, объясняющее, по её мнению, «странный, красноватый, бликами лежащий цвет» на лице композитора. Художник работал над картиной в двух местах: во время репетиций в оперном зале, когда лицо модели было подсвечено огнями рампы, и в фойе театра, где дорабатывал при более спокойном свете детали. Кузнецов сохранил освещение, характерное для зала, на лице Чайковского, чтобы подчеркнуть обстоятельства, при которых картина создавалась[66].

Настаивая на отражении в портрете двух личностей — автора и его модели, Наталья Ёлкина писала, что картина отражает и тяжёлые жизненные обстоятельства самого Николая Кузнецова в момент создания портрета. Растянув коленные связки, художник едва мог передвигаться и свои полотна теперь писал сидя. Обострённое восприятие чужой боли позволило художнику понять внутренний мир композитора в последний период его творчества[66].

Картина в российском искусствоведении 1990-х годов

Кандидат искусствоведения и композитор Леонид Сидельников в книге «П. И. Чайковский» (1992) отмечал в связи с созданием Николаем Кузнецовым портрета Чайковского фрагмент из письма композитора брату Модесту: «Если б когда-нибудь хоть десятой доли того, что было в Одессе, я мог удостоиться в столицах! Но это невозможно, да, впрочем, и не нужно… Нужно бы мне снова поверить в себя, ибо моя вера сильно подорвана… Мне кажется, что я покончил свою роль». Сидельников задавался вопросом, было ли такое отношение Чайковского к жизни «результатом временного спада нравственных и физических сил Чайковского или она явилась следствием острого ощущения дисгармонии с окружающей и угнетающей его действительностью?». Сам искусствовед давал на него вопрос, что правильны оба ответа[25].

Доктор искусствоведения Людмила Корабельникова в статье «Чайковский и самосознание русского зарубежья 20-х — 30-х годов» в сборнике «П. И. Чайковский. К 100-летию со дня смерти: Материалы научной конференции», вышедшем в 1995 году, кратко пересказывает воспоминания дочери Кузнецова Марии, опубликованные в парижском журнале «Возрождение» за 1956 год. Мария утверждает, что в семье Кузнецовых композитора называли «Чаинька». Чайковский не любил замирать на длительное время в одной позе во время позирования и поэтому Николай Кузнецов вынужден был торопиться. Оба, и автор, и модель остались довольны картиной. Мария Кузнецова назвала странными пожелания, высказанные композитором. В частности, он захотел, чтобы девочка участвовала в спектакле «Пиковая дама». Она должна была предстать перед зрителями в сцене прогулки в саду. Это должно было, по утверждению композитора, принести ему удачу[67].

Картина в современном российском искусствоведении

Кандидат искусствоведения Лариса Белякаева-Казанская в статье «П. И. Чайковский и его портретисты» (2015) анализирует дошедшую до нашего времени информацию о живописных портретах, карандашных зарисовках и фотографиях композитора. Художница Александра Снегирёва-Юргенсон, в то время учащаяся первого курса Училища живописи, получила предложение от самого Чайковского написать его портрет. Состоялся только один сеанс и сделан был единственный набросок, о котором художница вспоминала, что «поставила его [Чайковского] в той же позе и освещении, как на портрете „Саше-Петя“», который ей нравился. Этот набросок не сохранился. Зато сохранился сделанный Снегирёвой-Юргенсон другой карандашный набросок, относящийся к 1885 году — «Чайковский за игрой в карты»[68]. В 1882 году Павел Третьяков заказал портрет композитора Владимиру Маковскому. Сеансы позирования проходили много дней и занимали многие часы. Портрет понравился Чайковскому, но дочь мецената Александра Боткина писала о нём: «Портрет этот я помню. Небольшой, грудный, в светлых тонах. Пётр Ильич смотрит прямо на зрителя. Похожий, он всё же не передавал всей обаятельности его лица. И выражение было какое-то безразличное». Этот портрет экспонировался в Третьяковской галерее, впоследствии его заменила работа Кузнецова. Дальнейшая судьба портрета Маковского неизвестна[69].

В декабре 1892 года Илья Гинцбург вылепил с натуры статуэтку Чайковского (тонированный гипс, высота 53,8 см). Сеанс 8 декабря в мастерской, находившейся в на первом этаже здания Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге был запечатлён на фотографиях Александра Насветевича. Гинцбург вспоминал позже, что композитор попросил, чтобы во время сеанса в мастерскую не заходили посторонние, объяснив это своей стеснительностью перед незнакомыми людьми. Позировал он у столика, «занимаясь написанием нот»[70]. В музее Санкт-Петербургской консерватории хранится также карандашный портрет Чайковского, но Лариса Белякаева-Казанская считает, что он был выполнен не с натуры, а с фотографии, снятой в январе — апреле 1875 года в Москве фотографом Альфредом Лоренсом. Исследователь приписывает этот карандашный рисунок Василию Перову[71].

Большую статью о картины под названием «О радости и печали. Николай Кузнецов. Портрет П. И. Чайковского. 1893. Третьяковская галерея, Москва» опубликовала в 2017 году современная российская писательница Елена Генерозова в научно-популярном журнале «Знание — сила». Она описывает изображение на полотна, рассказывает историю его создания, даёт свою интерпретацию картины[72].

Заведующая Научно-исследовательским отделом рукописей Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской государственной консерватории Лариса Миллер и доктор исторических наук Владимир Сомов опубликовали в журнале «Musicus», который издаёт консерватория, в 2020 году статью «Елена Петровна Скуинь. Портрет Чайковского. Из новых поступлений в Отдел рукописей Санкт-Петербургской консерватории». В ней они затронули и историю создания портретов композитора его современниками. Авторы писали, что самый ранний живописный портрет Чайковского был написан в Каменке, где композитор бывал в гостях у своей сестры Александры Давыдовой, в 1880 году. Его автором был Бонифаций Сангурский, в то время художник-любитель. Написанный Сангурским портрет сохранился и хранится в Литературно-мемориальном музее А. С. Пушкина и П. И. Чайковского в Каменке[73]. О портрете, созданном Кузнецовым, авторы статьи пишут, что он является «эталоном образа композитора». Они приводят в подтвержденье многочисленные восторженные отзывы современников о картине[73].

Выявляя причины малого количества живописных портретов композитора, Миллер и Сомов подробно останавливаются на фотографиях Чайковского, заменивших портреты, позирование для которых вызывало у композитора усталость и раздражение[74]. Причиной дошедшего до нашего времени множества оригинальных снимков (около 100, выполненных русскими и зарубежными мастерами, «среди них есть подлинные шедевры искусства, послужившие материалом для последующих изображений») Миллер и Сомов называли, цитируя исследование заместителя директора по научной работе Государственного музея-заповедника П. И. Чайковского Галины Белонович, необходимость в связи с увеличивающейся известностью композитора «удовлетворить растущий с каждым годом спрос на его портреты и автографы»[75][74].

Кандидат искусствоведения, научный сотрудник Российского института истории искусств Александра Хомякова в статье «Чайковский глазами отечественных художников (на примере портретов из собрания Музея музыки)» опровергает в своей статье мнение, что портрет композитора Николая Кузнецова является единственным прижизненным его изображением, дошедшим до нашего времени, она приводит в качестве доказательства ошибочности данного мнения сохранившиеся графические портреты Чайковского в мундире Императорского училища правоведения, относящиеся к 1850-м годам, работы старшего брата Николая Чайковского, в то время студента Горного института[76].

Особо отмечает Александра Хомякова портрет работы Николая Кузнецова. Она пишет, что натурные сеансы проходили в суровую зимнюю пору, а перенасыщенность пребывания композитора в Одессе событиями пагубно сказалась на состоянии его хрупкого здоровья. Николай Кузнецов, «словно интуитивно предчувствуя скорую кончину музыканта, символично, энергетикой цвета показал его грядущий переход в вечность»[6].

Николай Чайковский. Портрет брата в мундире Императорского училища правоведения. РНММ. Инв. № 532 / IV

Николай Чайковский. Портрет брата в мундире Императорского училища правоведения. РНММ. Инв. № 532 / IV Николай Чайковский. Портрет брата в мундире Императорского училища правоведения. РНММ. Инв. № 489 / IV

Николай Чайковский. Портрет брата в мундире Императорского училища правоведения. РНММ. Инв. № 489 / IV

Главный библиотекарь Дальневосточной государственной научной библиотеки Светлана Яковлева писала в статье «Из истории создания прижизненного портрета Петра Ильича Чайковского (к юбилею композитора)» (2021) об устоявшемся, но ошибочном мнении, что Чайковский был безразличен к изобразительному искусству, уделяя внимание только литературе и театру. Основано такое мнение на утверждениях об этом самого композитора в письмах. Яковлева напоминала, что необходимо принимать во внимание скромность Чайковского. В действительности он активно интересовался живописью и общался с художниками, если выдавалась возможность, то посещал выставки[77]. Яковлева отмечает, что приезд Чайковского в Одессу в 1893 году был уже вторым по счёту. Первый состоялся а 1887 году. На этот раз Чайковский находился в срстоянии глубокой подавленности[78]. Чайковский познакомился с Кузнецовым только в январе 1893 года. Портрет композитора кисти художника Яковлева называет «исключительным по своей жизненной правде»: «Художнику удалось уловить и передать то характерное состояние, присущее творцу при рождении, становлении его творения». Автор статьи особо отмечает на изображении отражение ясного ума модели, его мощного интеллекта и силы характера, погружённости в себя. Взгляд композитора на зрителя с полотна она оценила как «пронзающий до глубины души» и «завораживающий». Портрет лишён малейшего намёка на вычурность и показушность[79]. Яковлева считает, что передать тяжёлое физическое и умственное состояние композитора художнику помогло собственное несчастье — он едва мог передвигаться и только «сила воли и желание писать во что бы то ни стало помогли Кузнецову подняться» и приступить к работе[80].

В зарубежной науке

Итальянский музыковед, журналист и музыкальный педагог Альдо Никастро в книге «Пётр Ильич Чайковский» (итал. «Pëtr Il'ič Čajkovskij»), вышедшей в 1990 году в римском издательстве Studio Tesi, писал, что портрет композитора кисти Кузнецова стал одним из самых известных произведений художника. В нём, по мнению Никастро, композитор в свои 53 года уже опечален скорбным предчувствием той «анаграфической [календарной, метрической, реальной] старости итал. «senilità anagrafica», которая никогда [для него так и] не наступит»[81].

Австрийский врач и музыковед Антон Ноймайр писал в книге «Музыканты в зеркале медицины», вышедшей в издательстве Pichler Verlag GmbH в 1995 году, а через два года переведённой на русский язык, что, по его предположению, раннее наступление старости композитора в начале 1890-х годов вызвано сразу рядом факторов: неумеренное потребление алкоголя, серьёзные нагрузки на психику, лихорадочная творческая и дирижёрская деятельность. Современник так описывал внешность Чайковского, которого он повстречал спустя некоторое время: «Он изменился так, что я смог его узнать [только] по глазам небесной голубизны. Глубокий старик в 50 лет!… Титанический труд разрушил его хрупкий организм». Ноймайр считал, что портрет Кузнецова точно передаёт это физическое и психологическое состояние композитора: «На портрете мы видим совершенно седого человека с одухотворённым лицом, которому на вид можно дать на десять лет больше его 53»[82].

Немецкий пианист российского происхождения Лев Винокур писал в статье «Николай Д. Кузнецов, автор портрета Чайковского 1893 года, и его дочь, певица Мария Николаевна Кузнецова» (нем. «Nikolaj D. Kuznecov, der Maler des Čajkovskij-Portraits 1893, und seine Tochter, die Sängerin Marija Nikolaevna Kuznecova», 2007), что портрет Николая Кузнецова призван был показать будущим поколениям «истинного» Чайковского: «Достаточно одного взгляда на картину, и каждый верит, что знает: да, именно таким он был, великий русский мастер!» Образ композитора на портрете отмечен особой значительностью и торжественностью[4]. «Как велик талант этого художника, который после короткого знакомства с композитором сумел запечатлеть на холсте внутренний мир этого замкнутого, страдающего, борющегося и страстно любящего гения!», — восклицал автор статьи[24].

Американский, а в прошлом советский биограф композитора Александр Познанский во втором томе двухтомника «Пётр Чайковский. Биография», вышедшего на русском языке в 2009 году, называл портрет Кузнецова лучшим и единственным дошедшим до нашего времени живописным изображением Чайковского, отмечая, что он изображён на картине в годы наивысшего расцвета таланта. Композитор показан на полотне «глубоко и напряжённо» мыслящим и чувствующим творцом[83]. Биограф датировал создание портрета 12—25 января 1893 года[84].

В культуре

В 1903 году журнал «Нива» разместил к 10-летию кончины композитора на своих страницах гравюру Петра (?) Павлова с картины Кузнецова[85].

Сергей Седых так писал о картине Кузнецова: «За истекшие сто с лишним лет репродукции произведения разошлись по миру миллионными тиражами в виде сувениров, открыток, книжных иллюстраций, обложек, конвертов для пластинок, театральных афиш»[49]. Так, в 1930—1933 годах была издана почтовая карточка с изображением портрета кисти Николая Кузнецова в серии «Композиторы». Техника — бумага, печать, размер — 14,7 х 10,5 см, номер в Госкаталоге Российской Федерации: 59427650[86], ещё одна почтовая карточка была издана в 1965 году. Техника — картон, типографская печать, размер — 14,9 х 10,7 см, номер в Госкаталоге Российской Федерации: 50233477[87], в 1979 году была выпущена открытка с цветным фотоизображением из двух кадров: в верхней части — «Портрет П. И. Чайковского», а в нижней — страница черновой рукописи Шестой симфонии композитора. Размер — 20,9 х 8,9 см, номер в Госкаталоге Российской Федерации: 49844736[88].

Илюшин утверждал в 1969 году в статье для журнала «Советская музыка», что в Третьяковской галерее «около полотна всегда подолгу задерживаются любители живописи и музыки, которых это художественное произведение до сих пор волнует своей психологической остротой и эмоциональной выразительностью»[3]. Музей-усадьба Чайковского в Клину в 2020 году подготовил десятиминутный видеофильм, посвящённый портрету композитора, созданному Николаем Кузницовым. В настоящее время ролик размещён на канале музея на YouTube[89].

Примечания

- Комментарии

- Источники

- 1 2 3 4 5 6 7 8 Каталог ГТГ, т. 4, кн. 1, 2001.

- 1 2 3 Кузнецов Николай (1850—1929). Портрет П. И. Чайковского. Третьяковская галерея. Дата обращения: 8 июня 2025.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Илюшин, 1969, с. 153.

- 1 2 Vinocour, 2007, с. 98, 100.

- 1 2 3 Генерозова, 2017, с. 123.

- 1 2 3 Хомякова, 2020, с. 34.

- 1 2 Туманина, 1968, с. 413.

- 1 2 3 Генерозова, 2017, с. 121.

- ↑ Товариство південноросійських художників, 2019, с. 68.

- ↑ Гольдштейн, 1940, с. 9.

- 1 2 3 4 Генерозова, 2017, с. 122.

- ↑ Ёлкина, 1991, с. 23—25.

- ↑ Ёлкина, 1991, с. 26.

- 1 2 3 Моисеев, 2010, с. 121.

- ↑ Чайковский, 1997, с. 527—531.

- ↑ Моисеев, 2010, с. 124.

- ↑ Каталог 1893, 1893, с. 7.

- ↑ И. М., 1956, с. 14.

- ↑ Maria Kuznetsova. 1880—1966. Genealogics. Leo van de Pas, continued by Ian Fettes & Leslie Mahler. Дата обращения: 9 июня 2025.

- ↑ И. М., 1956, с. 15.

- ↑ Ёлкина, 1991, с. 27.

- ↑ Vinocour, 2007, с. 103.

- ↑ Vinocour, 2007, с. 103. Примечание.

- 1 2 3 Vinocour, 2007, с. 102.

- 1 2 3 Сидельников, 1992, с. 333.

- ↑ Wiley, 2009, p. 373.

- ↑ Brown, 2007, p. 102.

- ↑ Альшванг, 1970, с. 786.

- 1 2 3 4 5 6 Белякаева-Казанская, 2015, с. 67.

- 1 2 Каталог 1904, 1904, с. 93.

- ↑ Зилоти, 1998, с. 216.

- ↑ Айбиндер, 2022, с. 360.

- ↑ Холодковский, 1962, с. 263.

- 1 2 Чайковский П. И.. Письмо 4851 Владимиру Маковскому из Каменки 27 янв[аря] 1893 г[ода]. Tchaikovsky Research. Дата обращения: 8 июня 2025. Архивировано 27 декабря 2024 года.

- 1 2 3 Чайковский, 1997, с. 531.

- ↑ Весенний пейзаж. Кузнецов Н. Д. ARTEFACT — гид по музеям России с технологией дополненной реальности. Дата обращения: 18 июня 2025.

- ↑ Холодковский, 1962, с. 241.

- ↑ Холодковский, 1962, с. 241—242.

- 1 2 3 Ёлкина, 1991, с. 33.

- ↑ Каталог 1893, 1893, с. 4, 12.

- ↑ Каталог 1896, 1896, с. 75.

- ↑ Антонова, 1968, с. 74.

- ↑ Звук и образ, 2002, с. 99.

- 1 2 Ёлкина, 1991, с. 34.

- ↑ Володина И.. Виртуальная выставка коллекции портретов П. И. Чайковского из фондов музея-усадьбы. Музей-усадьба П. И. Чайковского в Клину. Дата обращения: 8 июня 2025. Архивировано 23 апреля 2025 года.

- ↑ Лукьянова, 1940, с. 16.

- 1 2 Туманина, 1968, с. 414.

- ↑ Чайковский, 1997, с. 584.

- 1 2 Седых, 2020, с. 176.

- 1 2 Седых, 2020, с. 177.

- ↑ Известия, 1946, с. 3.

- ↑ Седых, 2020, с. 178.

- ↑ Седых, 2020, с. 179.

- ↑ Всемирная иллюстрация, 1893, с. 130.

- ↑ Яковлева, 2021, с. 68.

- ↑ Зилоти, 1998, с. 117.

- ↑ Боткина, 1951, с. 198.

- ↑ И. М., 1956, с. 14—17.

- ↑ Кунин, 2019, с. 210.

- ↑ Альшванг, 1970, с. 211.

- ↑ Рогинская, 1971, с. 249—250.

- ↑ Тюменева, 1990, с. 52.

- ↑ Ёлкина, 1991, с. 29.

- ↑ Ёлкина, 1991, с. 29—30.

- ↑ Ёлкина, 1991, с. 30.

- 1 2 Ёлкина, 1991, с. 32.

- ↑ Корабельникова, 1995, с. 17—18.

- ↑ Белякаева-Казанская, 2015, с. 64—65.

- ↑ Белякаева-Казанская, 2015, с. 66.

- ↑ Белякаева-Казанская, 2015, с. 68.

- ↑ Белякаева-Казанская, 2015, с. 68—69.

- ↑ Генерозова, 2017, с. 121—123.

- 1 2 Миллер, Сомов, 2020, с. 31.

- 1 2 Миллер, Сомов, 2020, с. 32—33.

- ↑ Белонович, 2005, с. 1—4.

- ↑ Хомякова, 2020, с. 33.

- ↑ Яковлева, 2021, с. 64.

- ↑ Яковлева, 2021, с. 66—67.

- ↑ Яковлева, 2021, с. 67.

- ↑ Яковлева, 2021, с. 67—68.

- ↑ Nicastro, 1990, p. 241.

- ↑ Ноймайр, 1997, с. 300.

- ↑ Познанский, т. 2, 2009, с. 447.

- ↑ Познанский, т. 2, 2009, с. 448.

- ↑ Нива, 2013, с. 857.

- ↑ Почтовая карточка. Портрет П. И. Чайковского. Серия «Композиторы». Министерство культуры Российской Федерации. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Дата обращения: 9 июня 2025. Архивировано 22 июня 2019 года.

- ↑ Открытка «Н. Д. Кузнецов. Портрет композитора Петра Ильича Чайковского». Министерство культуры Российской Федерации. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Дата обращения: 9 июня 2025. Архивировано 22 июня 2019 года.

- ↑ Открытка с цветным фотоизображением из двух кадров: в верхней части — портрет П. И. Чайковского художника Н. Д. Кузнецова; в нижней части — страница черновой рукописи Шестой симфонии. Министерство культуры Российской Федерации. Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Дата обращения: 9 июня 2025. Архивировано 22 июня 2019 года.

- ↑ Портрет П. И. Чайковского работы Н. Д. Кузнецова. Музей-заповедник П. И. Чайковского на YouTube (7 декабря 2020). Дата обращения: 8 июня 2025.

Литература

- Каталоги

- 6-я комната (вверху) // Опись художественных произведений городской галереи Павла и Сергея Третьяковых. — М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1896. — С. 72—76. — 127 с.

- 9-я комната (вверху) // Каталог художественных коллекций городской галереи Павла и Сергея Третьяковых галерея. Изд. 17-е. — М.: Городская типография, 1904. — С. 92—95. — 159 с.

- Кузнецов Николай Дмитриевич 1850—1929. 82. Портрет П. И. Чайковского // Звук и образ: музыка в русском искусстве XI—XX века: иконопись, живопись, декоративно-прикладное искусство, музыкальные инструменты / авт. ст.: Г. Б. Андреева и др. — М.: Трилистник, 2002. — С. 99. — 111 с. — ISBN 5-89480-041-2.

- Н. Д. Кузнецов // Иллюстрированный каталог XXI передвижной выставки Товарищества передвижных художественных выставок. Фототипическое издание Н. П. Собко. — СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1893. — Т. 1. — С. 4, 12. — 23 с. — (Русское искусство XIX века).

- 707. Портрет П. И. Чайковского // Государственная Третьяковская галерея — каталог собрания. — М., 2001. — Т. 4: Живопись второй половины XIX века. Книга первая (А–М). — 528 с. — ISBN 5-9007-4356-X.

- Источники

- Боткина А. П. Глава Х. Дружба и знакомства // Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 1951. — С. 181—218. — 310 с. — 10 000 экз.

- Зилоти В. П. Наши художники / Примечания к главе «Наши художники» // В доме Третьякова. — М.: Искусство, 1998. — С. 102—118, 209—217. — 246 с. — ISBN 5-2100-1321-9.

- И. М. Портрет Чайковского (Со слов М. Н. Кузнецовой-Масснэ) // Возрождение : Журнал. — Париж: Издательство «Возрождение», 1956. — Август (№ 56). — С. 14—17.

- Николай Кузнецов. Портрет П. И. Чайковского // Нива: Иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни: Г. 1–49: в 100 т. — Репринтное издание 1870–1918 гг. № 27–52. — СПб.: Альфарет, 2013. — С. 857. — 716 с. — ISBN 5-2100-2306-0.

- Приобретение ВОКС // Известия Советов депутатов трудящихся СССР : Газета. — М.: Верховный совет СССР и Верховный совет РСФСР, 1946. — 30 мая (№ 75 (8993)). — С. 3. — ISSN 0233-4356.

- Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского (по документам, хранившимся в архиве в Клину) в 3-х томах. — М.: Алгоритм, 1997. — Т. 3. 1885—1893. — 401 с. — (Гений в искусстве). — 6000 экз. — ISBN 5-88878-007-3. (переиздание книги Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского (по документам, хранившимся в Архиве имения покойного композитора в Клину) в 3-х томах, 2-е изд., испр. — Москва — Лейпциг: Издательство П. Юргенсона, 1903. — Т. 3. 1885—1893. — 593 с.)

- Научная и научно-популярная литература

- Айбиндер А. Г. Глава седьмая. 1893 год // Пётр Чайковский. Неугомонный фатум. — М.: Молодая гвардия, 2022. — С. 359—378. — 415 с. — (Жизнь замечательных людей. Том 1939). — 3000 экз. — ISBN 978-5-2350-4592-7.

- Альшванг А. А. Глава седьмая. 70-е годы в Москве / Даты жизни и творчества // П. И. Чайковский. — М.: Музыка, 1970. — С. 189—215, 769—787. — 246 с. — (Классики мировой музыкальной культуры). — 17 000 экз.

- Белонович Г. И. Эпизоды для вечности. Фотографии П. И. Чайковского. — М.: Деловая лига, 2005. — 239 с.

- Белякаева-Казанская Л. В. П. И. Чайковский и его портретисты // Музыкальная академия : Журнал. — М.: ООГО «Российский фонд культуры», Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России», ООО «Композитор», 2015. — Октябрь — декабрь (№ 4). — С. 64–71. — ISSN 0869–4516., позже без каких-либо изменений эта статья была опубликована повторно: Белякаева-Казанская Л. В. П. И. Чайковский и его портретисты // Израиль XXI. Музыкальный журнал. — Райс Марк Львович, 2016. — Март — апрель (№ 2 (56)). — С. 1–8.

- Генерозова Е. Л. О радости и печали. Николай Кузнецов. Портрет П. И. Чайковского. 1893. Третьяковская галерея, Москва // Знание — сила : Журнал. — АНО «Редакция журнала „Знание — сила“», 2017. — Июнь (№ 6). — С. 121—123. — ISSN 0130-1640.

- Гольдштейн М. П. И. Чайковский в Одессе. К столетию со дня рождения великого композитора. — Одесса.: Чорноморська Комуна, 1940. — 16 с. — 2000 экз.

- Ёлкина Н. Н. История портрета П. И. Чайковского // П. И. Чайковский и изобразительное искусство. Ред.-сост. М. Ш. Бонфельд. — Ижевск.: Издательство «Удмуртия», 1991. — С. 20—35. — 112 с. — 5000 экз. — ISBN 5-7659-0390-8.

- Илюшин И. Портрет П. И. Чайковского работы Н. Д. Кузнецова в письмах художника и композитора // Советская музыка : Журнал. — М.: Союз композиторов СССР и Министерство культуры СССР, 1969. — Сентябрь (№ 9 (370)). — С. 153. — ISSN 0869–4516.

- Искусства // Всемирная иллюстрация : Журнал. — СПб.: Типография Императорских Санкт-Петербургских театров, 1893. — 6 февраля (т. XLXIX, № 7 (1255)). — С. 130.

- Корабельникова Л. З. Чайковский и самосознание русского зарубежья 20-х — 30-х годов // Научные труды Московской консерватории : Сборник. — М.: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, 1995. — № 12. П. И. Чайковский. К 100-летию со дня смерти: Материалы научной конференции. — С. 10—18. — ISBN 5-8641-9024-Х.

- Кунин И. Ф. Глава VII. Слава // Чайковский. — М.: Юрайт, 2019. — С. 201—210. — 365 с. — (Антология мысли). — 75 000 экз. — ISBN 978-5-5341-0406-6.

- Лукьянова О. Портрет // Огонёк : Журнал. — Издательство ЦК ВКП(б) «Правда», 1940. — 30 апреля (№ 12 (699)). — С. 16. — ISSN 0131-0097.

- Миллер Л. А., Сомов В. А. Елена Петровна Скуинь. Портрет Чайковского. Из новых поступлений в Отдел рукописей Санкт-Петербургской консерватории // Musicus: Вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова : Журнал. — СПб.: Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, 2020. — Октябрь — декабрь (№ 4). — С. 30–34. — ISSN 2072-0270.

- Моисеев Г. А. Одесские гастроли в зеркале прессы. Два забытых интервью П. И. Чайковского // Музыкальная академия : Журнал. — М.: ООГО «Российский фонд культуры», Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России», ООО «Композитор», 2010. — Октябрь — декабрь (№ 3). — С. 121–125. — ISSN 0869–4516.

- Ноймайр А. Пётр Ильич Чайковский // Музыканты в зеркале медицины. Пер. Е. С. Самойлович. — Ростов-на-Дону.: Феникс, 1997. — С. 219—338. — 444 с. — (След в истории). — 4000 экз. — ISBN 5-8588-0537-X.

- Познанский А. Н. Глава 28. Патетическая симфония // Пётр Чайковский. Биография. — СПб.: Вита Нова, 2009. — Т. 2. — С. 441—484. — 624 с. — (Жизнеописания). — 1100 экз. — ISBN 978-5-9389-8231-5.

- Рогинская Ф. С.. Н. Д. Кузнецов // Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Вторая половина XIX века. — М.: Искусство, 1971. — Т. II. — С. 241—250. — 565 с. — 25 000 экз.

- Седых С. А. Портрет П. И. Чайковского работы Н. Д. Кузнецова в письмах художника и композитора // Материалы 22-й Международной научно-практической конференции «Великое искусство, великая мысль — поклонение красоте», ред. E. Г. Петренко : Сборник. — Одесса: Астропринт, Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха, 2020. — С. 176—180. — ISBN 978-9-6692-7630-8.

- Сидельников Л. С. П. И. Чайковский. — М.: Искусство, 1992. — 352 с. — (Жизнь в искусстве). — 30 000 экз. — ISBN 5-2100-2306-0.

- Туманина Н. В. Годы мировой славы // П. И. Чайковский. — М.: Наука, 1968. — Т. 2. Великий мастер. 1878—1893. — С. 151—169. — 487 с. — 12 000 экз.

- Холодковский В. В. Дом в Клину. 3-е издание. — М.: Московский рабочий, 1962. — 341 с. — 50 000 экз.

- Хомякова А. В. Чайковский глазами отечественных художников (на примере портретов из собрания Музея музыки) // Musicus: Вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова : Журнал. — СПб.: Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, 2020. — № 3 (63). — С. 33—37. — ISSN 2072-0270.

- Яковлева С. В. Из истории создания прижизненного портрета Петра Ильича Чайковского (к юбилею композитора) // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки : Журнал. — Хабаровск: Дальневосточная государственная научная библиотека, 2021. — № 1 (90). — С. 64—68. — ISSN 2782-2079.

- Тюменева Г. А. Чайковський і Україна (укр.) // П. І. Чайковський і Україна : Збірник матеріалів. — Київ: Музична Україна, 1990. — С. 25—69. — ISBN 5-8851-0130-2.

- Brown D. The Celebrity Years // Tchaikovsky: the man and his music. — New York.: Pegasus Books, 2007. — P. 289—438. — 460 p. — ISBN 978-1-9336-4890-9.

- Nicastro A. Pëtr Il'ič Čajkovskij. — Roma.: Edizioni Studio Tesi, 1990. — 299 p. — ISBN 8-8769-2247-4.

- Vinocour L. Nikolaj D. Kuznecov, der Maler des Čajkovskij-Portraits 1893, und seine Tochter, die Sängerin Marija Nikolaevna Kuznecova (нем.) // Tschaikowsky-Gesellschaft Mitteilungen : Wissenschaftliche Fachzeitschrift. — Tübingen: Tschaikowsky-Gesellschaft, 2007. — Nr. 14. — S. 98—111. — ISSN 2191-8627.

- Wiley R. J. 19. 1889—1893 // Tchaikovsky. — New York.: Oxford University Press, 2009. — P. 340—387. — 540 p. — (The master musicians). — ISBN 978-0-1953-6892-5.

- Путеводители, справочники, словари

- Антонова В. И. Московская городская галерея братьев Третьяковых // Государственная Третьяковская галерея. — М.: Искусство, 1968. — С. 63—97. — 184 с. — (Города и музеи мира). — 75 000 экз.

- Вступление // Товариство південноросійських художників: біобібліогр. довід.: у 2 ч. / упоряд.: В. А. Афанасьев, О. М. Барковська; рецензент В. О. Абрамов; ред. І. С. Шелестович. Вид. 3-тє, випр. та допов.. — Одеса.: Одес. нац. наук. б-ка, 2019. — С. 5—8. — 358 с.