Сухая игла

Сухая игла (фр. pointe-sèche) — техника гравирования на металле, при которой изображение создаётся не травлением кислотой металлической доски, как в чистом офорте, а непосредственным рисованием — процарапыванием специальной офортной иглой линий и штрихов по металлу, обычно мягкому цинку или меди. Полученная доска с изображением представляет собой форму глубокой печати. Далее производится печать на увлажнённую бумагу аналогично офорту[1].

Подобная техника известна с конца ХV века, однако вначале её применяли как подсобную — для дополнения и исправления офортного штриха или гравюры резцом. Излишне резкие штрихи в этой технике можно заглаживать шабером или гладилкой. Для «сухой иглы», в отличие от иных техник, характерны бархатистость, живописность штрихов благодаря возникающим заусенцам по краям штриха — «барбам». Если их не загладить, при печатании они захватывают дополнительное количество чёрной краски и на бумаге остаются бархатистые пятна, похожие на размывку кистью. Ранее такой эффект считали браком. Впервые «барбы» стал сознательно использовать Рембрандт для придания наибольшей живописности гравюре, например в своём шедевре «Три креста».

История

Техника сухой иглы возникла в XV веке. Эта техника применяется на завершающем этапе или подправки офортной доски. Много работали в этой технике немецкие художники XV века. Среди известных художников в этой технике (в сочетании с травлением и гравировкой) работали Альбрехт Дюрер и Рембрандт. Художник Алекс Кац использовал этот процесс для создания некоторых из своих работ, таких как «Солнечный» и «Пловец».

В 20-м веке в этой технике работали Макс Бекман, Милтон Эйвери, Светлин Русев[2], Герман-Поль. Художники работали разными цветами. Канадский художник Дэвид Браун Милн был первым, кто использовал несколько пластин, по одной для каждого цвета.

В России техника сухой иглы применялась с XVIII столетия в сочетании с гравированием офортом, резцом и пунктиром. Обычно работу начинали резцом или офортом, а нюансы ближе к завершению добавляли сухой иглой. Среди русских мастеров, прибегавших к этой технике, был Е. П. Чемесов. Особенностью этой техники являются барбы — углублённые борозды с поднятыми заусенцами, которые не сглаживаются, что придаёт оттиску мягкость и бархатистость.

Описание

%252C_Portrait_of_Artist's_Wife%252C_drypoint%252C_ca_1905%252C_11.5x7.7_cm.jpg)

Сухая игла технически проще и доступнее офорта, так как не требует ни грунтовки, ни травления. Штрихи наносятся непосредственно на отполированную медную или цинковую доску просто механическим воздействием руки художника, вооружённой крепкой стальной, а ещё лучше — алмазной гравировальной иглой.

Типы игл

Для работы может быть использован теоретически любой сухой острый предмет, включая стоматологические инструменты, гвозди и др. Тем не менее, некоторые виды игл специально делают для работы в этой технике.

Иглы с алмазным напылением легко режут любой металл, но они стоят дорого.

Твердосплавные стальные иглы также могут быть использованы для большего эффекта. Они дешевле, чем алмазные иглы, но нуждаются в частой заточке, чтобы поддерживать остриё острым.

Произведения

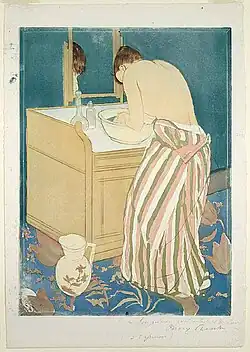

- Галерея работ с использованием техники сухая игла

Е. Чемесов по рисунку Ж. Л. де Велли. Автопортрет (Е. Чемесов). Резец, офорт, сухая игла. 1764-1765.

Е. Чемесов по рисунку Ж. Л. де Велли. Автопортрет (Е. Чемесов). Резец, офорт, сухая игла. 1764-1765. Е. Чемесов по рисунку Ж. Л. де Велли. Портрет графа Г. Орлова. Резец, офорт, сухая игла. 1764.

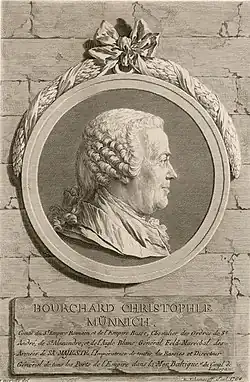

Е. Чемесов по рисунку Ж. Л. де Велли. Портрет графа Г. Орлова. Резец, офорт, сухая игла. 1764. Е. Чемесов по рисунку Ж. Л. де Велли. Портрет графа Миниха. Резец, офорт. 1764.

Е. Чемесов по рисунку Ж. Л. де Велли. Портрет графа Миниха. Резец, офорт. 1764.

Примечания

- ↑ Власов В. Г. «Сухая игла» // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. — СПб.: Азбука-Классика. — Т. IX, 2008. — С. 348

- ↑ Светлин Русев: Альбом / Авт.-сост. Е. П. Львова. — М.: Изобразительное искусство, 1981. — С. 167. — 10 000 экз.

Литература

- John Ross, The Complete Printmaker, Free Press, 1990, 82-88.

- Carol Wax, The Mezzotint: History and Technique. Harry N. Abrams, Inc., 1990.

Ссылки

- Гравюра сухой иглой. Издательство «Редкая книга из Санкт-Петербурга». Дата обращения: 16 января 2018. Архивировано из оригинала 16 января 2018 года.