Уланов, Кирилл Иванов

| Кирилл Иванов Уланов | |

|---|---|

| Дата рождения | около 1660 |

| Место рождения | Юрьевец-Повольский или Кострома[1], Русское Царство |

| Дата смерти | 1731 |

| Место смерти | Кривоезерская пустынь, Нижегородская губерния, Российская империя |

| Страна | Русское Царство, Российская империя |

| Род деятельности | художник |

| Жанр | иконопись |

Кирилл Иванов (Корнилий) Уланов (около 1660 (?)[2], Юрьевец-Повольский или Кострома[1] — 1731, Кривоезерская пустынь[3]) — русский иконописец XVII—XVIII веков, работавший в Москве и в Поволжье.

Биография и творчество

Данных о ранней биографии Кирилла Уланова крайне мало. Вероятно, он родился в Костроме или Юрьевце-Повольском[1] около 1660 года[2]. Первое упоминание его имени в документах относится к 1684 году, а в 1688 году он, уже будучи сложившимся мастером, принят жалованным изографом в Оружейную палату[1].

Его искусство получило высокую оценку в Москве и среди коллег, и при дворе. Это вместе с высокой продуктивностью привело к большому количеству выполненным им в это время заказов. Он создаёт иконы для домовой церкви святой Екатерины в Кремле, для покоев цариц Натальи Кирилловны, Прасковьи Фёдоровны, царевны Марии Алексеевны[5].

Самое раннее сохранившееся произведение Кирилла Уланова — «Спас на престоле с припадающими» было создано в 1689 году для Рождественского собора в Устюжне Железнопольской. Заказ был получен через царского духовника Маврикия Гавриловича, устюженского уроженца. В следующем году он написал ещё четыре иконы для Устюжны: в Рождественский собор и в церковь Петра и Павла[6]. Среди них — «Троица Ветхозаветная» — одна из лучших по сохранности и художественным качествам среди ранних произведений Кирилла Уланова. В 1994 году она была похищена из Устюженского краеведческого музея, но в 2011 была обнаружена, возвращена в музей благодаря помощи меценатов и экспонировалась на нескольких выставках в России и за рубежом[7][8].

В 1690-е годы Уланов создал годовой комплект минейных икон-таблеток для царицы Натальи Кирилловны. В это время он был признан лучшим «мелочным» живописцем Оружейной палаты[9]. Кроме государственных он выполняет множество частных заказов, его работы этого периода находились в храмах Москвы, Подмосковья, Владимира, Новгорода, городов Поволжья[9]. В 1694 году он по заказу Льва Кирилловича Нарышкина пишет две иконы для иконостаса верхнего Спасского храма церкви Покрова в Филях[10]. Среди его работ иконы местного ряда Покровской церкви Новодевичьего монастыря, для церкви Николы Большой крест, для иконостасов церкви Похвалы в Башмакове и Похвальского придела кремлёвского Успенского собора. Также он вместе с другими изографами участвует в поновлении нескольких древних икон Успенского собора[11].

Одной из икон, поновлённых (а фактически переписанных заново) в Успенском соборе, был древний образ Богоматери, вывезенный в XVI веке из Новгорода. Согласно легенде, он происходил из Херсонеса, и потому назывался Корсунским. После поновления икона получила название «Богоматерь Иерусалимская» или «Гефсиманская», поскольку ей приписали легендарное авторство апостола Луки. Икона, имевшая размеры примерно 210 × 140 см, находилась в Успенском соборе вплоть до своего исчезновения в 1812 году. В начале XVIII века икона приобрела большую известность, с неё было сделано множество списков как самим Кириллом, так и другими мастерами[13].

1690-е годы были удачными для художника. Он был очень востребован и выдвинулся на первые роли в мастерской Оружейной палаты. Он приобрёл собственный дом за Яузой на Гончарной улице. Рядом жил его брат, также известный изограф Василий. Иван, сын Кирилла, тоже стал иконописцем[14].

К концу десятилетия ситуация меняется. Умирают важные заказчики — Наталья Кирилловна и царь Иван. Вкусы петровских вельмож всё больше склонялись от традиционного иконного письма к европейской манере. К 1701 году в Оружейной палате осталось два последних художника — Кирилл Уланов и Тихон Филатьев, но и они всё больше работают для частных заказчиков[15].

В 1702—1704 годах Кирилл Уланов вместе с Тихоном Филатьевым пишут иконы для Архангельского собора в селе Бронничи под Москвой (ныне город Бронницы)[9].

В 1707 году Кирилл Уланов вместе с сыном Иваном пишет «Богоматерь Грузинскую»[16], в 1708 вместе с братом Василием создаёт несколько икон для отправки в Молдавское княжество. Несколько образов их работы хранятся в церкви святого Ильи близ Сучавы и других храмах Румынии[17].

В 1709 году Кирилл Уланов покидает Москву и принимает постриг под именем Корнилия в Троицкой Кривоезерской пустыни близ Юрьевца-Поволгского. Здесь, в российской провинции, где тяга к западноевропейской живописи ещё не вытеснила традиционную школу, Корнилий продолжает плодотворно работать. Вскоре после пострижения Корнилий пишет ещё одну «Богоматерь Иерусалимскую». Эта икона в течение многих лет почиталась в окрестностях Юрьевца, о ней было сложено сказание, впоследствии она была признана чудотворной. С неё было сделано несколько списков, но сама она утрачена в первые годы Советской власти[18].

В первые годы после пострижения Корнилий сохраняет тесные связи с Москвой, но, начиная с 1713 года, окончательно осел в Поволжье, а в 1714 году был избран настоятелем Кривоезерского монастыря. В эти годы Корнилий сближается с настоятелем Макариева Унженского монастыря Леонтием Павловым и настоятелем Белбажского монастыря Питиримом, будущим архиепископом Нижегородским, работает по их заказам, создаёт несколько больших икон для Никольского монастыря в Переславле-Залесском[20].

Начиная с 1719 года, Корнилий несколько лет работает в Нижнем Новгороде. Здесь он вместе с учеником Алексеем Городчаниновым создаёт несколько икон для иконостаса Рождественской Строгановской церкви. В 1723 по поручению архиепископа Питирима он проводит освидетельствование иконописцев Нижегородской епархии, а затем возвращается в Кривоезерский монастырь. В последние годы художник создал несколько икон для храмов Юрьевца, а также Троицкого Белбажского монастыря. Корнилий Уланов скончался в 1731 году в Кривоезерской пустыни, где и был похоронен[21].

Особенности стиля

Творческая карьера Кирилла Уланова была долгой и очень успешной. Благодаря этому до нас дошло шесть десятков его произведений, не считая тех, что атрибутируют ему с некоторой долей уверенности[22][23].

Художник легко вписался в стилистические рамки Оружейной палаты, однако специалисты отмечают (особенно в ранних работах) влияние костромской школы иконописи[24][25]. Кирилл Уланов быстро выдвинулся среди придворных изографов как мастер «мелочного письма». Он хорошо владел рисунком, виртуозно исполнял многофигурные композиции в клеймах, окружал сцены пышными интерьерами и многоплановыми пейзажами, а одеяния украшал драгоценными узорами, обильно используя золото и серебро[11][26]. С исключительным мастерством исполнял он лики святых, сочетая характерное для эпохи «живоподобие» с особенной мягкостью, нежностью, миловидностью[27][28].

Как и многие его современники, он широко применял элементы и композиционные схемы, почерпнутые из западноевропейских гравюр[29].

Галерея

Успение Богоматери, с 12-ю клеймами Сказания об Успении. 1694 г. 143 × 102,5 см. Церковь Покрова в Филях, Москва, Россия[31].

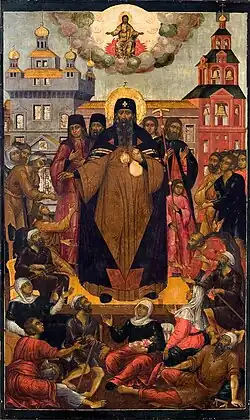

Успение Богоматери, с 12-ю клеймами Сказания об Успении. 1694 г. 143 × 102,5 см. Церковь Покрова в Филях, Москва, Россия[31]. Богоматерь на троне с предстоящими святыми. 1698/1699. Местный ряд Похвальского придела Успенского собора Московского Кремля. Музеи Московского Кремля. 126 х 96 см[32].

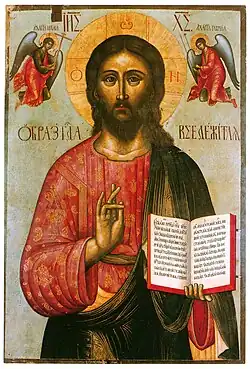

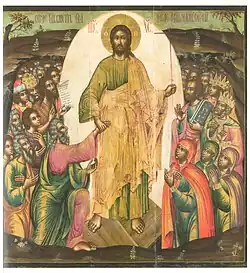

Богоматерь на троне с предстоящими святыми. 1698/1699. Местный ряд Похвальского придела Успенского собора Московского Кремля. Музеи Московского Кремля. 126 х 96 см[32]. Сошествие во ад. 1713. ГРМ. Дерево, паволока, левкас, темпера. 110 × 108 × 2,8 см[33].

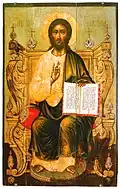

Сошествие во ад. 1713. ГРМ. Дерево, паволока, левкас, темпера. 110 × 108 × 2,8 см[33]. Спас Вседержитель на престоле. 1716. Переславский музей-заповедник. Дерево, левкас, темпера. 189 х 12 см. Из местного ряда иконостаса собора Никольского монастыря в Переславле-Залесском[34].

Спас Вседержитель на престоле. 1716. Переславский музей-заповедник. Дерево, левкас, темпера. 189 х 12 см. Из местного ряда иконостаса собора Никольского монастыря в Переславле-Залесском[34].

Примечания

- 1 2 3 4 Словарь русских иконописцев, 2009, с. 668.

- 1 2 Шалина И. А., 2015, с. 23.

- ↑ Комашко Н. И., 2016, с. 52.

- ↑ Шалина И. А., 2015, с. 64.

- ↑ Брюсова В. Г., 1984, с. 49.

- ↑ Словарь русских иконописцев, 2009, с. 669.

- ↑ Рябчикова Е. А. Древние иконы – культурные ценности или святыни? ч.2. Устюженский краеведческий музей (6 декабря 2023). Дата обращения: 22 апреля 2025.

- ↑ Маркина Т. «Троицу» Кирилла Уланова показывают в Музее русской иконы. The Art Newspaper Russia (28 декабря 2015). Дата обращения: 22 апреля 2025.

- 1 2 3 Шалина И. А., 2015, с. 26.

- ↑ Корнеева Н., 1990, с. 44.

- 1 2 Брюсова В. Г., 1984, с. 49—50.

- 1 2 Словарь русских иконописцев, 2009, с. 674.

- ↑ Комашко Н. И., 2005.

- ↑ Шалина И. А., 2015, с. 26—27.

- ↑ Корнеева Н., 1990, с. 45.

- ↑ Корнеева Н., 1990, с. 44—45.

- ↑ Словарь русских иконописцев, 2009, с. 670.

- ↑ Корнеева Н., 1990, с. 45—47.

- ↑ Уланов Кирилл (Корнилий). Спас Вседержитель. Виртуальный Русский музей. Дата обращения: 26 апреля 2025. Архивировано 26 мая 2024 года.

- ↑ Комашко Н. И., 2016, с. 49.

- ↑ Комашко Н. И., 2016, с. 49—52.

- ↑ Шалина И. А., 2015, с. 28.

- ↑ Словарь русских иконописцев, 2009, с. 673—676.

- ↑ Шалина И. А., 2015, с. 40.

- ↑ Брюсова В. Г., 1984, с. 51.

- ↑ Гордеева Н. А., Тарасенко Л. П. Литературные источники двух икон 1694 г. Кирилла Уланова // Труды Отдела древнерусской литературы. — Л.: Наука, 1985. — Т. XXXVIII. — С. 309. Архивировано 18 июня 2022 года.

- ↑ Брюсова В. Г., 1984, с. 50.

- ↑ Шалина И. А., 2015, с. 82.

- ↑ Западалова П. В. Фряжская гравюра и художественный язык русского искусства середины XVII - начала XVIII века // Искусствознание. — 2024. — № 1. — С. 140—143. Архивировано 29 апреля 2025 года.

- ↑ Кирилл Уланов. Минея на июль. Моя Третьяковка. ГТГ. Дата обращения: 26 марта 2025.

- ↑ Словарь русских иконописцев, 2009, с. 672—673.

- ↑ Словарь русских иконописцев, 2009, с. 673.

- ↑ Уланов Кирилл (Корнилий). Сошествие во ад. Виртуальный Русский музей. Дата обращения: 26 апреля 2025. Архивировано 28 мая 2024 года.

- ↑ Господь Вседержитель. Переславский музей-заповедник. Дата обращения: 26 апреля 2025. Архивировано 7 августа 2024 года.

Литература

- Брюсова В. Г. Русская живопись 17 века. — М.: Искусство, 1984. — С. 49—52. — 338 с.

- Уланов Кирилл Иванов // Словарь русских иконописцев XI-XVII веков / Редактор-составитель И. А. Кочетков. — 2-е изд. — М.: Индрик, 2009. — С. 668—676. — 1104 с. — ISBN 978-5-85759-213-7.

- Шалина И. А. «…Писал сий образ Пресвятыя Троицы царев писец Кирилл Уланов» // Икона Святой Троицы царского изографа Кирилла Уланова. Выставка одного шедевра.. — М.: Музей русской иконы, 2015. — С. 22—85. — 125 с. — ISBN 978-5-904339-12-8.

- Корнеева Н. Изограф Оружейной палаты // Литературная учеба. — 1990. — № 1. — С. 44—48.

- Комашко Н. И. Поволжский период в жизни и творчестве иконописца Кирилла Уланова (игумена Корнилия) // Владимировские чтения. Выпуск I. Сборник материалов первой научной конференции по проблемам истории, культуры и художественной жизни Юрьевца, проведенной в Юрьевецком историко-художественном музее 14 ноября 2014 года и посвященной памяти председателя Юрьевецкого краеведческого общества Бориса Алексеевича Владимирова (1937–2012). — М., 2016. — С. 44—64.

- Комашко Н. И. Иконы «Богоматерь Иерусалимская (Гефсиманская)» письма Кирилла Уланова // Византийский мир: искусство Константинополя и национальные традиции : К 2000-летию христианства. Памяти Ольги Ильиничны Подобедовой (1912–1999) : Сборник статей. — М.: Северный паломник, 2005. — С. 663–668.