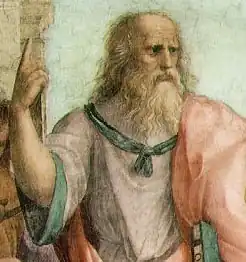

Федр (Платон)

| Федр | |

|---|---|

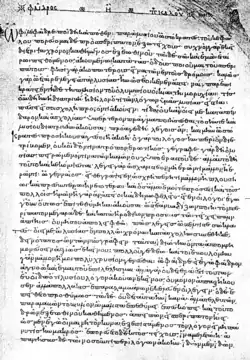

| др.-греч. Φαῖδρος | |

| |

| Жанр | Сократический диалог |

| Автор | Платон |

| Язык оригинала | древнегреческий язык |

| Цикл | Диалоги Платона |

«Федр» (др.-греч. Φαῖδρος; лат. Phaedrus) — сократический диалог Платона. В «Федре» показана философская беседа Сократа с Федром, частым собеседником Сократа и, по свидетельству Диогена Лаэртского, любимцем Платона. Диалог включает три вставные речи — одну приписанную логографу Лисию, и две речи Сократа.

В речи Лисия, которую Сократ позднее критикует за повторы и несвязность композиции, оратор, будучи скрытым влюблённым, предлагает юноше расчётливую сделку: сексуальная связь без любви взамен будущих материальных благ. Он утверждает, что обычный влюблённый — ненадёжный друг из-за болезненной страсти, ревности и мимолётности чувств, тогда как сам «не-влюблённый» гарантирует устойчивую дружбу. Первая речь Сократа развивает ту же мысль, но на риторически более высоком уровне. В ней, так же выступая от имени «не-влюблённого», Сократ определяет эрос как гибрис — иррациональное влечение к удовольствию от телесной красоты, подавляющее разум. Влюблённый, движимый эгоизмом и врождённой жаждой наслаждений, причиняет возлюбленному вред: лишает имущества, физического здоровья, доступа к изучению философии, общения с семьей и потомства. Обещанные материальные блага в конечном счёте не предоставляются, а провозглашаемая «дружба» иллюзорна из-за разницы в возрасте и жизненном опыте.

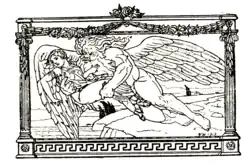

Во второй речи Сократ опровергает тезис Лисия, утверждая, что божественное безумие эроса приносит величайшие блага. Эротическая одержимость позволяет практиковать «любовь к юношам совместно с философией», создавая взаимную дружбу между влюблёнными, устремлёнными к истине и красоте. В мифе о крылатой колеснице душа представлена возничим и двумя конями смешанной природы. Традиционно считается, что возничий олицетворяет собой разум, добрый конь — волевой порыв, дурной конь — страсть. Все души, первоначально созерцавшие небесную истину, утратили крылья из-за изъянов в управлении и внешних обстоятельств. Наиболее совершенные воплотились как философы или ценители красоты, обладая яркой памятью о созерцаемом. Хотя все люди способны к припоминанию, лишь обладающие философским складом ума и применяющие правильный метод мышления достигают быстрого восхождения. Сократ разграничивает врождённую «философскую природу», присущую последователям Зевса, и техническое мастерство диалектики. Божественное безумие возникает при виде земной красоты, пробуждающей память о красоте истинной. Состояние энтузиазма включает три компонента эротического искусства: одержимость эросом, осознание утраты божественного и страстное стремление к его обретению.

Тематический охват «Федра» исключительно широк. Интерес к практической риторике и защите философской жизни отсылает к «Апологии Сократа»; теория красноречия продолжает «Горгия» в ином ракурсе; лингвистические мотивы перекликаются с «Кратилом»; учение о душе — с «Федоном» и «Государством»; космология предвосхищает «Тимея»; мифология развивает идеи «Федона» и «Государства»; теория поэтического вдохновения — «Иона»; эпистемология анамнесиса — «Менона»; метод диэрезы предваряет «Софиста» и «Политика»; анализ любви завершает разработку темы в «Лисиде» и «Пире». Подобная насыщенность позволяет рассматривать «Федр» как смысловой центр, связующий ранние, средние и поздние произведения Платона.

Исследователи диалога «Федр» констатируют наличие «проблемы единства», заключающейся в кажущемся противоречии между его собственной композицией и провозглашаемым в нём принципом органической целостности речи. Диалог структурно распадается на две неравные и тематически разрозненные части: мощную поэтическую «палинодию» о любви и эросе и последующее сухое обсуждение риторики и письма, причём связь между этими частями не очевидна, а вторая тема практически игнорирует первую. Это создаёт впечатление двух несоразмерных «голов» (эрос и логос) у одного «тела», что нарушает принцип единства, и ставит под вопрос философскую взаимосвязь ключевых тем, а также внутреннюю цельность самого диалога как произведения.

Место в платоновском корпусе

Тема

Рукописная традиция диалога «Федр» содержит два варианта подзаголовка: «о прекрасном» (περί καλού) или «об эросе» (περί ἔρωτος), а также жанровую помету «этический» (ἠθικός). Хотя данные обозначения представляют собой позднейшие вставки переписчиков, а не авторские указания, проблема цели сочинения остаётся предметом дискуссий среди исследователей. Комментатор V века Гермий Александрийский указывает три исторические точки зрения на предмет диалога[1]. Одни античные толкователи считали центральной темой любовь, опираясь на начальные любовные речи. Другие указывали на риторическое искусство, учитывая финальный раздел о речевом мастерстве. Третьи предлагали компромиссную версию: диалог рассматривает душевное начало через два его движения — эротическое (порыв к сверхчувственному) и риторическое (устремлённость в мир с помощью языка). Сам Гермий, следуя неоплатонику Ямвлиху, принял наиболее широкую трактовку: «Федр» посвящён многообразию прекрасного[2].

Современные исследователи выдвигают разнообразные гипотезы о цели диалога. Реджинальд Хакфорт выделяет три задачи: утверждение философии как терапии души, реформа риторики, презентация диалектического метода. Элизабет Асмис видит главную тему в психагогической силе красноречия и стремлении Платона создать «совершенную риторику». Историко-контекстуальные интерпретации включают версию Слободана Душанича о связи с афинской политикой 365 года до н. э., точку зрения Джейкоба Хауленда (Jacob Howland) о критике образовательной системы Исократа и позицию Ю. А. Шичалина о дружеском обращении Платона к Исократу через диалог[3]. Наконец, учитывая высказанную в диалоге идею о принципиальной неполноте записанного логоса, Томас Слезак обосновывает возникновение этого и прочих произведений Платона потребностью автора к ведению «художественной игры»[4]. С ним согласен Майлс Бернит, отмечающий, что Платон в «Федре» изображает некую игру, и его Сократ в нём по большей части говорит не то, что имеет в виду[5].

Связь с другими диалогами

_and_Socrates_(right)_by_Leonidas_Drosis_at_the_Academy_of_Athens.jpg)

Тематически «Федр» близок с рядом других диалогов[6]. Наряду с «Ионом», в нём рассматривается божественное вдохновение как дар богов, лишающий творца автономии и превращающий его в медиума. В «Ионе» рапсод выбирает статус боговдохновенного исполнителя вместо звания искусного, но несправедливого мастера. Аналогично, «Федр» отрицает статус подлинного искусства за традиционной риторикой. Парадоксальная защита Сократом вдохновения в «Федре» согласуется с его критикой в «Ионе»: истинное искусство и подлинное вдохновение принадлежат философии[7]. Как и в более раннем «Горгии» в «Федре» риторика подвергается критике. Общим мотивом выступает любовь: Сократ связывает открытость речи со способностью влюблённых к откровенности. Риторика Горгия и Пола осуждается за неспособность к самостоятельному высказыванию и утверждению справедливости. Претензия красноречия на абсолютную власть опровергается: оно занимает подчинённое место в политике, тогда как философия сочетает свободу речи и справедливость. Парадоксальный тезис Сократа («терпеть несправедливость лучше, чем совершать её») подчёркивает несовместимость риторики с истиной. Критика риторики как «сноровки» (ἐμπειρία), имитирующей искусство (τέχνη), повторяется в «Федре» через проблему автономии говорящего и противопоставление устной/письменной речи[8]. Сократ трижды уподобляет себя Стесихору (243а, 244а, 257а), проведя параллель между своей палинодией — второй речью, отменяющей первую критику любви, — и легендарным отречением поэта, вернувшим ему отнятое богами зрение. Однако весь диалог, как полагает Гилберт Райл, представляет собой палинодию самого Платона: он пересматривает тезис «Горгия» о риторике как не имеющем принципов навыке, а не искусстве. В «Федре» риторика признаётся обучаемым искусством при условии её переосмысления — философского обоснования через диалектические методы деления, определения и изучение психологии. Технические приёмы софистов сохраняют ограниченное место в предложенной Сократом программе, подчинённой философии[9]. Согласно Райлу, Платон создал «Федр» как программное заявление о включении риторики в учебную программу своей Академии, что означало вступление в конкуренцию со школой Исократа. Несмотря на критику риторического искусства в «Горгии», Академия предлагала собственный философски обоснованный курс. Обучение предполагалось длительным и сложным, формирующим мышление для совершенного владения речью. Диалог демонстрирует превосходство философского подхода: сократовская речь превосходит лизиеву по глубине содержания и композиции, подобно тому как академическая подготовка сделает учеников мудрее и искуснее исократовских[10].

Хотя «Федр» и «Менон» содержат схожие темы (учение о припоминании, оптические теории, диалектический метод), они образуют концептуальную антитезу. «Федр» прославляет поэтическое вдохновение, превосходящее техническое мастерство, тогда как «Менон» опирается на прозаичные геометрические аргументы. Теория анамнесиса в обоих диалогах описывает знание как припоминание душой доземного опыта, но с ключевыми различиями. В «Меноне» душа, бессмертная и многократно воплощавшаяся, видела все вещи, особенно добродетель; припоминание доступно всем благодаря родству сущего и не предполагает избранности. В «Федре» же акцент сделан на иерархии душ и их различной способности к припоминанию трансцендентного, что может изолировать философа от общества. «Менон» демонстрирует универсальность языка и математики как инструментов диалога, тогда как «Федр» проблематизирует общность понимания. Параллели прослеживаются в теории истечений Эмпедокла: «Менон» объясняет цвет как соразмерное зрению истечение от предметов, а «Федр» — эротическое влечение как питание души истечением красоты от возлюбленного. Диалектический метод в «Меноне» направлен на поиск общих определений через сведение множества к единству, что соответствует первому этапу диалектики «Федра». «Менон» также устанавливает условия диалога: искренность отвечающего и опора на признанное им знание. В «Федре» диалектика применяется шире, но эти принципы объясняют необходимость адаптации философских речей к уровню знания аудитории[11].

Принято считать, что «Пир» предшествует «Федру», хотя оба диалога посвящены Эроту. «Пир» начинается с триумфа Эрота через серию хвалебных речей, тогда как «Федр» открывается поражением бога любви, вытесненного риторическим искусством. В «Пире» Сократ корректирует первоначальное обожествление Эрота, представляя его как демона-философа, сына Пороса и Пении; финальное поражение бога символизирует неудача Алкивиада с Сократом. В «Федре» же Сократ лишь в середине диалога провозглашает Эрота всемогущим. Любовь в обоих диалогах трактуется преимущественно как гомосексуальная, но ключевые носители идеи — женские образы: Диотима в «Пире» и бессмертная Психея в «Федре». Эрос представлен не как жажда удовольствия, но как стремление к прекрасному, требующее духовного восхождения: у Диотимы — через этическое совершенствование к идее прекрасного, в «Федре» — через космический полёт души к истинному и справедливому. Федр и Сократ действуют в обоих диалогах, но в разном окружении. «Пир» изображает афинскую гетерию — закрытый кружок политиков, поэтов, врачей, где Федр формально инициирует беседу. «Федр» сводит действие к уединённому диалогу двоих за городом, противопоставляя полисной публичности приватное философское общение[12].

«Федр» и «Государство» связаны глубокими смысловыми и структурными параллелями, что может указывать на принадлежность к одному периоду творчества Платона. По мнению современного исследователя «Федра» А. А. Глухова, диалог выступает ключом к пониманию главного политического сочинения философа, обосновывая его риторическую структуру. «Государство» представлено как записанная речь о справедливости, а «Федр» исследует создание совершенной речи. Диалоги сходны композиционно, между ними можно обнаружить содержательные параллели. Рассмотрение самостоятельности слова в «Федре» может быть соотнесено с особенностями политического проекта «Государства», включая концепцию «честной лжи». Многообразие типов душ делает понятия лжи и правды неоднозначными, смещая акцент на политическую силу слова, способного бросить вызов свободе, но установить справедливость. Фигура Лисия дополнительно связывает диалоги: его речь звучит при отсутствии персонажа в «Федре», тогда как в «Государстве» он присутствует молча[13].

«Федр» и «Тимей» связаны через «Государство», образуя смысловое единство. В начале «Тимея» описание справедливого государства сопоставляется с историей древних Афин, привезённой Солоном из Египта. Если «Федр» исследует создание политического текста как живого организма, то «Тимей» (вместе с «Критием») пытается оживить письменную фиксацию устной беседы о полисе. Это объясняет параллели в метафорах, иногда приобретающие противоположное значение. Например, «Тимей» опровергает тезис «Федра» о малой ценности письма: история Атлантиды сохранилась лишь благодаря египетским записям. Судьба самой истории — устная передача через поколения семьи Крития до письменной фиксации у Платона — предостерегает от прямолинейного толкования приоритета устной речи в «Федре»[14].

«Федр» и «Филеб» обнаруживают параллели в трактовке диалектики. В «Филебе» диалектика разрешает логическую проблему тождества единства и множества в речи. Миф об изобретении письменности Тевтом интерпретируется иначе, чем в «Федре»: здесь письмо иллюстрирует диалектический метод создания науки о сущем. Выделение гласных, согласных и немых звуков как конечного множества «стихий» и создание грамматики демонстрируют переход от беспредельности к упорядоченной системе — подобно «показу природы» в «Федре»[15].

Проблема композиционного единства

Диалог «Федр» демонстрирует чёткое композиционное деление на две неравные части. Первая часть, занимающая больше половины текста, содержит три речи о любви: приписываемую оратору Лисию, и две импровизированные речи Сократа. Среди них центральное место принадлежит «палинодии» Сократа — его страстному отречению от своей первой первой, критической по отношению к любви речи и восхвалению истинной, божественной любви, сопровождаемому возвышенным описанием странствий бессмертной души. «Палинодия», составляющая около четверти всего диалога, обладает мощным риторическим и эмоциональным воздействием. Вторая часть диалога посвящена анализу принципов риторики и критическому обсуждению ценности письменного слова как средства коммуникации и обучения, использует три предыдущие речи в качестве примеров[16]. Между частями диалога присутствует ощутимый разрыв, поскольку мощное впечатление от «палинодии» для многих читателей затмевает последующее техническое обсуждение риторики и письма, делая его для многих читателей менее значимым или даже разочаровывающим. Более того, тема любви, доминирующая в первой части, во второй части практически полностью исчезает из рассмотрения, что воспринимается как немотивированный отказ от центральной темы. Резкий переход подчёркивается изменением тона — от поэтически-возвышенного к сухому и аналитическому. Джеймс Кастли (James L. Kastely) отмечает возникающую дисгармонию: после «палинодии» ожидается развитие её тем, но банальная реплика Федра неожиданно перенаправляет разговор к риторике, что ощущается не как естественный поворот беседы, а как неоправданное оставление главной темы диалога[17].

Ключевую роль в объяснении данного композиционного сдвига играет характер собеседника Сократа, Федра. С самого начала диалога Сократ указывает на Федра как на главного «виновника» появления множества речей (242a—b; 243b), подчёркивая его страстную увлечённость словесностью. Однако интерес Федра носит сугубо формальный характер; он восхищается искусностью изложения, риторическим блеском, силой убеждения, но остаётся глух к истинности или глубине философского содержания (234c—235b, 257c, 268a). Дж. Феррари метко характеризует Федра как интеллектуального «импресарио», человека, заинтересованного прежде всего в удовольствии от самого процесса говорения и созерцания риторического мастерства, вне зависимости от ценности произносимых идей[18]. Дж. Кастли подчёркивает «серьёзную ограниченность» Федра как интеллектуальную, так и эротическую: он неспособен прочувствовать подлинный эротический и философский призыв, заключённый в «палинодии», воспринимая её лишь как блестящее риторическое представление, как развлечение. Осознав данную фундаментальную невосприимчивость Федра к сути «палинодии», где любовь неразрывно связана со стремлением к истине и философии, Сократ вынужден сменить стратегию и обратиться к тому, что действительно способен понять и оценить его собеседник — к формальным аспектам построения речи, то есть к риторике и проблемам письма. Таким образом, резкая смена темы мотивирована прежде всего драматургией диалога — реакцией Сократа на конкретного, ограниченного слушателя[19].

Данная композиционная особенность порождает центральную проблему интерпретации «Федра», известную как «проблема единства» («The Unity Problem»). Она усугубляется принципом, провозглашённым самим Сократом в диалоге (264c): всякая подлинная речь (логос) должна быть подобна живому существу, обладающему органическим единством — с головой, ногами, серединой и конечностями, части которого соразмерны друг другу и целому. Сократ применяет данный принцип для критики речи Лисия, уподобляя её бессистемной эпитафии Мидаса, строки которой можно переставлять без ущерба смыслу. Возникает парадокс: сам диалог «Федр», провозглашающий необходимость единой «головы», кажется обладающим двумя «головами» — эросом и логосом, причём вторая «голова» кажется несоразмерно малой по сравнению с мощной первой. Парадоксальность усиливается тем, что диалог содержит острую критику письменности в письменной же форме. Разрешение проблемы единства «Федра» имеет не только литературное, но и глубокое философское значение. Само соединение двух главных тем указывает на их возможную скрытую, существенную взаимосвязь в философии Платона. Диалог не даёт явного и прямого указания на природу данной связи. Утверждение Сократа (265c—d), будто единственно серьёзным аспектом «палинодии» была демонстрация метода собирания-разделения, а остальное — игра, выглядит на фоне силы речи недостаточным или даже неискренним. Многие учёные, подобно Марсилио Фичино, видят в «палинодии» средоточие «главных тайн» диалога. Вопрос о том, был ли переход от любви к риторике философски обоснован или продиктован лишь ограниченностью Федра, а также поиск скрытого единства, связывающего эрос и логос, остаётся центральной задачей интерпретации «Федра», над которой давно работают исследователи. Объяснение простой небрежностью Платона или конфликтом между его поэтической и аналитической сторонами считается крайней мерой, особенно для диалога, провозглашающего единство необходимым условием совершенства. Как пример ранней успешной попытки решения проблемы единства, превосходящей по ясности многие современные подходы Кристофер Роу упоминает работу Уильяма Томпсона (1868)[20].

Сложность выделения центральной темы диалога привела многих исследователей к выводу о его не высоких достоинствах. В 1905 году Ханс Редер (Hans Raeder) предположил, что «Федр» был написал Платоном в старости, когда философ утратил навык композиции. Американский историк философии Пол Шори противопоставлял «классическую архитектуру» «Пира» «готике» «Федра». Современные исследователи склоняются к мысли, что строгое единство тем не характерно для способа философствования Платона[1].

Время и место

Аутентичность «Федра» никогда не оспаривалась — диалог был известен уже Аристотелю[21]. Диоген Лаэртский называет «Федр» первым сочинением Платона (πρῶτον γραφέν), аргументируя лишь наличием «чего-то юношеского» (μειρακιῶδές τι) в проблематике диалога. Толкование данного замечания остаётся неясным: подразумевается ли стилистическая незрелость или частые упоминания прекрасных юношей. В XIX веке Фридрих Шлейермахер поддержал раннюю датировку, поместив «Федр» в начало своего издания из-за «юношеской неуклюжести» идей. Однако подобный довод субъективен и не считается убедительным в современной науке[3]. Так, Р. Хакфорт называет мнение Диогена, повторенное в VI веке Олимпиодором, «патентованным абсурдом»[22]. Большинство учёных XX века отвергают раннюю датировку, предлагая широкий диапазон дат: от 403—402 гг. до н. э. (Герман Узенер) до 365 г. до н. э. (Душанич, terminus post quem). Ю. Шичалин выдвинул гипотезу о двух редакциях: ранней и поздней (совпадающей со временем создания «Государства»). Стилометрический анализ относит «Федр» к среднему периоду творчества Платона, между основанием Академии в 387 году до н. э. и вторым путешествием в Сицилию в 367 году до н .э.[23], помещая его в одну группу с «Государством», «Теэтетом» и «Парменидом». Для интерпретации диалога существенна его связь с «Государством», учитывая длительный процесс создания последнего и возможные параллели в работе над обоими произведениями[24].

«Драматическая дата», то есть время действия, для диалогов Платона редко устанавливается точно, как, например, последний день жизни Сократа в «Федоне»). Применительно к «Федру» существуют две основные версии: около 416/415 г. до н. э. (незадолго до роковой для Афин Сицилийской экспедиции), и после 411 г. до н. э. (период после олигархического переворота и восстановления демократии). Проблема датировки тесно связана с вопросом об авторстве первой речи, действительно ли её написал Лисий. Обе версии указывают на схожий историко-политический контекст конца V в. до н. э., отмеченный фигурой Алкивиада и властью демагогов. Федр, подобно Алкивиаду, был изгнан после обвинения в нечестивости и вернулся в Афины позже[25].

Как отмечают исследователи, место действия оказывает большое влияние на ход диалога[26]. Археологические исследования 1960-х годов установили установили его связь с топологией современных Афин. Беседа Сократа и Федра начинается в юго-восточной части города близ храма Зевса Олимпийского, возле дома Мориха. Отсюда собеседники следуют по древней дороге, предположительно проходившей через Эгеевы ворота, за городскую стену. Пройдя 300—500 метров, они сворачивают к реке Илис, некоторое время идут по её руслу вниз по течению, затем переходят на другой берег. Там, в тени платана, располагалось святилище нимф и Ахелоя, а по Павсанию — также алтарь Илисийских муз. Ниже по течению находился алтарь Борея, где реку пересекала дорога к храму в Агре. Рядом с этим местом в XX веке обнаружена каменная стела (430—420 гг. до н. э.) с текстом «священного закона», запрещавшего загрязнять реку. Идиллическое описание у Платона свидетельствует о соблюдении данного запрета[27].

Отсутствие рассказчика в диалоге требует от персонажей мимоходом заниматься описанием фона, а конвенции чтения требуют воспринимать его как их спонтанную реакцию на окружение, а не как преднамеренное создание художественного мира. У Платона в «Федре» топография становится навязчивой темой разговора. Отклонение к Илису провоцирует обсуждение мифа о Борее, выбор тенистого места вызывает у Сократа преувеличенные восторги. Местные нимфы позже активно вмешиваются в действие, вдохновляя Сократа на необычайно эмоциональные речи, а цикады продлевают беседу, выступая стимулом и источником вдохновения[28].

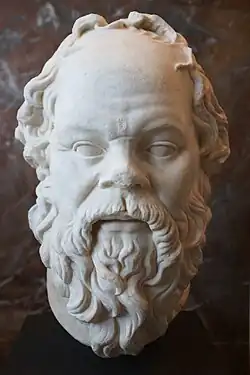

Собеседники: Сократ и Федр

В диалоге участвуют только двое, Сократ и Федр. Их беседа о любви и риторике обусловлена их общей любовью к речам. Показанные в «Федре» портрет Сократа сходен с тем, как он показан в других диалогах: его бедность, строгость формулировок, ирония, дар собеседника, знаток эротических вопросов[29]. Сократ создаёт образ, привлекательный для Федра благодаря сходству, одновременно раскрывая наивную непоследовательность собеседника. Федр, будучи «любителем муз», рискует стать их пленником. Опасность проявляется в его восхищении письменной речью известного афинского логографа Лисия, которой он заманивает Сократа в уединённую беседу. Удовольствие Федра от письменного текста как времяпрепровождения выдаёт идеальную жертву поэта, оратора или законодателя, демонстрируя их силу и угрозу. Сократ, распознав природу Федра, называет его вестником, обязанным передать Лисию содержание беседы. Неосознаваемое влияние общественного мнения при кажущейся приверженности приватности, явная склонность к роли пассивного возлюбленного делают Федра подходящим посредником в состязании Лисия и Сократа — между риторикой «не-влюблённого» и эротической диалектикой «божественного влюблённого». Федр является уместным собеседником для раскрытия теоретической проблематики диалога, поскольку его характер и интересы указывают на платоновскую защиту философского письма как подлинного посредника между человеческим искусством и божественным эросом[30].

Достигнув платана, Сократ намеренно нарушает незаметность фона, избирательно выделяя экстравагантными похвалами каждый элемент ландшафта (230b2—c5). Он провоцирует Федра, называя его «идеальным проводником для чужеземца», что вызывает ответную реплику о восприятии Сократа как «страннейшего из людей» (ἀτοπότατός τις). Будучи коренным афинянином, Сократ сознательно занимает позицию постороннего наблюдателя, подчёркивая своё незнание местности из-за отказа покидать городские стены. Данное поведение раскрывает ключевую черту Сократа-собеседника: способность искусственно создавать дистанцию по отношению к привычному, обнажая неочевидные аспекты ситуации. Его реакция на ландшафт служит инструментом выявления скрытого таланта Федра как организатора пространства для дискурса. Отличие от профессионалов (софистов, риторов) проявляется в спонтанности: Сократ действует как частное лицо (ἰδιώτης), импровизируя без предварительной подготовки. Его «странность» (ἄτοπος, «неуместный») — не риторический приём, а экзистенциальная позиция. Отношение ко времени подтверждает данную характеристику: на вопрос о досуге Сократ мгновенно отбрасывает дела ради беседы, демонстрируя постоянную готовность к диалогу в противовес запланированному «досугу» профессионалов. Привычка ходить босиком указывает на его открытость непредсказуемому взаимодействию[31].

Федр ранее появлялся в «Протагоре», проявив себя как любителя литературы и мифологии, большого почитателя Лисия. Он уже не очень молод — он родился около 450 года до н. э.[32]. Хотя Сократ изначально проявляет интерес к самому Федру, к концу беседы он рассматривает его лишь как посредника, обязанного передать содержание диалога целевой аудитории: Лисию с ораторами, Гомеру с поэтами, Солону с законотворцами. Несмотря на адресованность создателям общественного мнения, разговор происходит с частным лицом, чьи интересы сосредоточены на любви, телесном комфорте и восприятии речи как развлечения. Роль Федра как собеседника создаёт проблему интерпретации, поскольку беседа изначально выходит за его рамки, подобно тому как темы любви, риторики и диалектики указывают на своё высшее единство. Диалог открывается вопросом Сократа о направлении движения Федра: «Любезный Федр, куда и откуда?» Федр проводит время с Сократом в нимфеуме, но начинает день в центре города на «пире» Лисия — пустом времяпрепровождении. Источник и цель движения Федра лежат вне его самого, что контрастирует с «самодвижущимся движением» как сущностью души, упомянутой позже Сократом. Желание Федра поделиться речью Лисия при наличии досуга Сократ возводит в ранг «выше дел». Любовь Федра к речам ради забавы раскрывает его как человека, использующего свободу и досуг вне философской практики. Сократ же демонстрирует серьёзное отношение к речи, хотя Федр улавливает игривость в его тоне. Ирония Сократа, сначала превозносящего встречу, а позднее называющего беседу игрой, предвосхищает главную тему диалога: признание серьёзной ценности искусства через анализ игровых элементов любовных речей и письменного слова. Федр встречает Сократа у городских стен, следуя совету врача Акумена о прогулках за городом. Согласие Федра пройти босиком вдоль Илисса символизирует временный отход от искусственности полиса. Однако если для Федра это приспособление к физической среде, для Сократа — знак независимости от неё. По Ронне Бергер, выбор Федром тенистого платана как места беседы обнаруживает подчинённость интереса к речам физическому комфорту. Жара полудня заставляет Федра продлевать разговор после первой речи Сократа, а смягчение зноя определяет момент ухода[33]. Джованни Феррари отмечает способность Федра распознавать уместность, развитую благодаря его интересу к риторике. Применяя этот навык, он по пути отождествил местность с местом похищения Орифии Бореем, основываясь на «пригодности» (ἐπιτηδεία) чистой воды для игр девушек, а также «соответствие» (προσήκουσα) темы речи Лисия о любви «эротической» натуре Сократа[34].

Федр считает Сократа идеальным слушателем любовной речи Лисия. Уверенность Федра в заинтересованности Сократа отсылает к событиям диалога «Пир». Р. Бергер обращает внимание, что Федр хвалил Эрота по указанию врача Эриксимаха, по её мнению дружба Федра с врачами и умеренность в питье на пиру выдают его заботу исключительно о телесном благополучии. Кажущаяся приватность его интересов пронизана некритично усвоенным мнением признанных экспертов. В «Пире» речь Федра фактически является самовосхвалением: описываемый им Эрот как древнейший и почтеннейший бог отражает его собственную позицию. Признаки силы любви Федр усматривает в стыде перед постыдным и стремлении к прекрасному, где эффекты определяются внешним восприятием, а не истиной. Он настаивает, что подобные чувства необходимы для великих деяний индивида и полиса, не видя противоречия между эросом и политической жизнью. Идеальный город Федра — сообщество влюблённых, движимых соревнованием за честь. Высшее проявление любви он видит в гомеровской ярости, представляя вдохновение как пассивное получение мужества от бога, в отличие от активного преследования божества у Сократа. Главным доказательством истинной любви Федр считает самопожертвование, приводя в качестве примера Алкестиду и Ахилл. Федр отдаёт предпочтение Ахиллу (возлюбленному) перед Алкестидой (любящей), ибо высшая честь принадлежит не любящему, вынужденному желанием, а совершенному возлюбленному, добровольно жертвующему жизнью. Акцент на реакции возлюбленного выдаёт проекцию Федром собственного пассивного образа. Заблуждение в восприятии Эроса как объекта желания, а не самой жажды, разоблачается в речи Диотимы, раскрывающей Эрота как воплощение неполноты[35]. Дж. Феррари акцент делает на роли Федра как «имперессарио», его исключительном талант в продвижении дискурсов — как собственных, так и чужих, уступая лишь, по словам Сократа, Симмию Фиванскому. Критическая слабость Федра — непонимание связи между «уместным» (πρέπον) и «благим» (ἀγαθόν). Он полагает, что темы ценны, поскольку подходят для обсуждения, а не наоборот. Его критерий качества — исчерпанность темы: «сказано всё, что достойно речи». Он не осознаёт, что предметы обсуждения уместны потому, что благи, а не становятся благими от уместности[18].

Композиция

Вступление

В «мифопоэтическом» измерении диалог разворачивается «прекрасным летним днём»[36] в окрестностях Афин, где вначале Сократ встречает Федра, который очарован речью Лисия, доставшейся ему в рукописи. Федр соблазняет Сократа покинуть город, и тот следует за ним как за «самым лучшим проводником» (230с)[37]. Они останавливаются под раскидистым платаном (229) на берегу реки Илиссос, и Федр начинает пересказывать Сократу спрятанный под плащом свиток (βιβλίον) с речью Лисия о любви (ἐρωτικός — 227c). В речи высказываются причины, почему лучше быть благосклонным к друзьям, чем к возлюбленным; то есть, разумнее угождать (χαριστέον) «тем, кто не влюблён» и способен ответить угодой на угоду, чем тем, кто обуян любовью и нуждается в благосклонности больше всего. Попутно собеседники подвергают критике мифологические вымыслы вроде гиппокентавров, химер, пегасов и горгон (229d). Сократ вспоминает дельфийскую надпись «познай самого себя» (γνῶναι ἐμαυτόν — 229e) и обращается к анализу внутреннего мира, а Федр приступает к чтению речи Лисия[38].

Речь Лисия

%252C_perhaps_3rd_century_AD_-_Vatican_Museums_-_DSC00739.jpg)

Федр приписывает представляемую Сократу речь Лисию, сыну Кефала — известному афинскому оратору рубежа V—IV веков до н. э. Античная традиция в целом воспринимала цитирование речи как нормальную практику, а Диоген Лаэртский указывал, что Платон первым из философов дал на ответ на данную речь Лисия. Современное платоноведение остро дискутирует о подлинном её авторстве. Сомнения восходят к филологу XIX века Фридриху Асту, предположившему, что Платон осуществил стилизацию под Лисия. Дискуссия, обобщённая Зигмаром Дёппом в 1983 году, не привела к консенсусу, несмотря на его вывод в пользу аутентичности речи. Харви Юнис, например, видит в речи сознательную имитацию Платона, необходимую для характеристики Лисия именно как мастера письменного слова[39]. Проблему создают два факта, требующих объяснения: указание на авторство Лисия внутри платоновского диалога и отсутствие речи в античных собраниях сочинений Лисия. Эта полярность подчёркивает ключевую для диалога проблему: речь предстаёт «сиротским логосом» — текстом без установленного отца-автора, чьё происхождение оспаривается. Однако этический аспект придаёт спору особую остроту. Дёпп и сторонники аутентичности указывают: признание текста подделкой Платона ставит под сомнение либо честность философа (если он намеренно приписал Лисию слабый текст), либо его здравомыслие (если читатели знали об обмане). Следовательно, для сохранения репутации Платона следует признать речь подлинной. Оппоненты же подчёркивают: поскольку речь известна лишь из «Федра» и жёстко критикуется там, моральная ответственность за фальсификацию лежит на Платоне[40]. Некоторые современные учёные, соглашаясь с разгромной критикой Сократа, оценивают её как «утомительную риторику, едва ли заслуживающую внимания», критикуя её содержание и стиль. Речь, представленная от лица невлюблённого, призывает юношу предпочесть связь с бесстрастным партнёром, а не с влюблённым. Поскольку первая речь Сократа считается более изощрённой морально и риторически, исследователи часто игнорируют оригинальный текст Лисия[41].

Речь Лисия изображает влюблённого как жертву временного умопомрачения, чьи щедрые обещания сменяются раскаянием после угасания страсти (231b—d). Его ревность ведёт к физическому, экономическому и социальному ослаблению юноши, изоляции от общества и публичному позору из-за откровенного поведения (232a—b, 232c—e, 234a). Невлюблённый же, по утверждению речи, предлагает устойчивые преимущества: постоянство благодеяний благодаря отсутствию страсти, заинтересованность в развитии юноши без ревности, улучшение его нравов через выбор «лучшего» вопреки людскому мнению и гарантию тайны отношений, защищающей от нарушения общественных норм (231a—b, 232a5—6, 232d, 233a, 234a3—5)[42]. В речи не-влюблённого подчёркивается преимущество скрытности отношений с юношей. В отличие от влюблённых, которые хвастаются сексуальными победами и привлекают внимание своим поведением, не-влюблённый демонстрирует самообладание. Оно выражается не в подавлении желания, а в отказе от тщеславного бахвальства ради сохранения удовольствий. Такая осмотрительность позволяет избежать подозрений и осуждения окружающих. Не-влюблённый обещает хранить «стыдливое молчание» (αἰσχύνη) и соблюдать секретность (λανθάνειν — «оставаться незамеченным»), что, по его утверждению, избавляет юношу от страха перед общественными нормами (νόμος). Упоминание закона подаётся как малозначимая деталь, что служит риторическим приёмом. Не-влюблённый умело обходит вопрос о законности отношений, акцентируя лишь последствия нескромности влюблённых. Он создаёт иллюзию, будто связь мужчины с юношей сама по себе легитимна, а порицание вызывается лишь неприличным хвастовством. Эта иллюзия усиливается предпосылкой, что юноша непременно окажет сексуальные милости, и выбор сводится лишь к выгоде партнёра. Античные афиняне, однако, понимали: подобные отношения были сопряжены с реальным риском, а заверения не-влюблённого отражали лишь желания педераста[43].

В афинском обществе IV века до н. э. существовало различие в отношении к гомосексуальным связям граждан. В то время как отношения со свободными неафинянами не осуждались, связи с афинскими юношами (παῖς или μειρακίος) подвергались ограничениям. Хотя открытое эротическое восхищение юношами в гимнасиях оставалось обычной практикой, сексуальные отношения воспринимались иначе, нежели в VI—V веках. После олигархических переворотов и демократизации общества подобные связи, ассоциировавшиеся с аристократическими гетериями, вызывали подозрения. Речь Эсхина «Против Тимарха» отражает господствовавшую публичную мораль, подчёркивавшую σωφροσύνη (благоразумие) как основу гражданского поведения. Эсхин не отвергал традицию гомоэротизма, но настаивал, что «праведная любовь» (ἔρως δίκαιος) должна основываться на сдержанности, а не на распущенности. Речь не-влюблённого в «Федре» эксплуатирует данный идеал, и предлагая юноше имитировать публичную сдержанность, не-влюблённый создаёт видимость моральной безупречности, скрывая истинную цель — сексуальную связь. Подобная тактика позволила бы избежать осуждения и защитить честь юноши, поскольку разглашение отношений нанесло бы ущерб репутации[44].

Представленный как рациональный обмен благодеяний на сексуальную благосклонность основной тезис речи интерпретируется учёными различно. В исследованиях выделяются два подхода. Представители первого рассматривают данного персонажа в контексте ключевых тем диалога — психологии, этики или метафизикиМарта Нуссбаум усматривает в нём разумный «деловой договор», аналогичный современным карьерным стратегиям. Артур Адкинс трактует предложение как «сексуализированную дружбу» по меркантильным мотивам, отражающим буржуазные ценности метэка, но полезную для общественной стабильности. Стэнли Розен, напротив, видит за демократической риторикой утилитарную олигархическую позицию[45]. В невлюблённом заложены черты истинного философского любовника — умеренность и стремление к сущности/бытию (οὐσία). Позже Розен развивает мысль: через гегелевское «снятие» невлюблённый и влюблённый примиряются в фигуре философа. Для Йозефа Пипера невлюблённый олицетворяет рационалистическую «технику жизни», противопоставленную божественному безумию эроса[46]. Второй подход («минималистский») акцентирует роль не-влюблённого как образца неискусной риторики. Х. Юнис отмечает, что речь не-влюблённого неэффективна и основана на ложной предпосылке о «пластичности» логоса — представлении, будто знаки не имеют внутренней связи с означаемым и могут манипулироваться произвольно. Аналогично, у Мартина Хайдеггера ключевой проблемой не-влюблённого становится оторванность логоса от реальности. Его речь — «свободно плавающее» повторение мнений без отношения к истине. Неадекватность персонажа коренится в игнорировании и сокрытии подлинного бытия[46]. Оба подхода обнаруживают пробел: первые игнорируют риторическое измерение, вторые — примирение не-влюблённого с подлинным эросом. Ни одна из трактовок не объясняет, каким образом примирение не-влюблённого и влюблённого проявляется в концепции логоса, представленной Сократом. Не исследовано, почему именно невлюблённый первым призывает к рассудочности и как данная проблема соотносится с проблематикой диалога в целом[47].

Первая речь Сократа

Подчиняясь просьбе Федра, Сократ предпринимает критическое усовершенствование речи Лисия. Его выступление сознательно конструируется как двуплановое: внешне имитирующее рационалистическую строгость, скрыто разоблачающее фундаментальную несостоятельность позиции не-влюблённого. В начале провозглашены структурные принципы, дано определение эроса (ἔρως — «всем ясно, что эрос — это некое влечение», 237d[комм. 1]), затем дедуктивно выведена вредоносность влюблённого (эраста) для любимого (эромена). Речь структурно включает теоретическое предисловие, объявленное обязательным для правильно построенного высказывания. Психологическая модель сводит душу к двум частям: ἐπιθυμία («влечение», «желание») и δόξα («мнение»). Эрос подводится как под родовое понятие к первому из них, тогда как в упорядоченной душе должно доминировать последнее[48]. На этой основе строится психологическая модель: гегемония первого начала порождает необузданность (ὕβρις, «бесчинство»), второго — благоразумие (σωφροσύνη, 237е). Эрос определяется как специфическая форма необузданности, имеющая телесную красоту объектом[49]. Как будет показано Сократом в дальнейшем, классификация эроса как разновидности «необузданности» — термина, обозначающего в греческой культуре тяжкое преступление против богов или людей, является не просто ошибкой, но кощунством[50].

В первой речи Сократа (237b7—241d1) и речи Лисия обнаруживается концептуальное сходство: оба оратора, будучи в действительности влюблёнными (237b3—5), выступают под маской «не-влюблённого». Аргументация строится на тезисе о болезненности влюблённого (236a8—b1) и противопоставлении расчёта выгоды причиняемому ущербу, что явно выражено в обращении к юноше (237d2—3; 238e1—2). Общими положениями являются: мимолётность чувств (240e8—9), сосредоточенность влюблённого исключительно на телесной красоте возлюбленного (238c2), склонность нарушать обещания (240e8—241b5), изоляция юноши от родных и друзей (239e2—240a2; ср. 232d2 у Лисия), а также проявления ревности и неумеренной лести (240e2—4). Критика Сократа радикальнее. Эрос определяется как разновидность гибрис (ὕβρις) — иррациональное влечение (238a1—2) к удовольствию от физической красоты, подавляющее разумное суждение (238b7-c4). Данное желание характеризуется врождённостью (237d7), неискоренимой связью с телесным началом и антагонизмом философии (239b4). Влюблённый демонстрирует откровенный эгоизм (238e4), стремясь лишь к собственному наслаждению, тогда как возлюбленный испытывает к нему отвращение (240b5—c1). Юноша терпит унизительное общение исключительно из-за надежды на будущие материальные блага (241a1—2), однако обещанные выгоды не материализуются (241b3—5). Власть влюблённого над юношей (239c1, c4) приводит к систематическому подавлению: лишению доступа к «божественной философии» (239b1—5), препятствованию физическому развитию (239c3—d7), стремлению оставить без семьи и потомства (240a8). Повседневный контроль сопровождается подозрительностью и неадекватными оценками (240e2—5). Провозглашаемая «дружба» иллюзорна; возрастное и гедонистическое неравенство исключает подлинную привязанность (240c1—3). Действия влюблённого носят враждебный характер, нанося имущественный, телесный и душевный ущерб (241c2—5), лишены доброй воли (241c7—8) и сводятся к потребительской динамике — подобно отношению к пище или «любви» волка к ягнёнку (241c7—d1). Возлюбленный же воспринимает связь как несостоявшуюся коммерческую сделку[51]. Сократ внезапно прерывает свою речь, поскольку развитие её идеи является оскорблением божества[52].

Вторая речь Сократа

Сократ признаётся в грехе поношения (κακηγορία) и говорит о необходимости очищения (καθαρμὸς — 243a) с помощью хвалебной поэзии. В качестве предварительного соображения он кратко доказывает бессмертие души (245c2—246a2), используя терминологию досократовских натурфилософов ἀρχή («архэ») и φύσις («фюсис»). Его аргумент основан на самодвижении души (αὐτοκίνητον), что предвосхищается в предыдущем абзаце через образ «движимого» влюблённого (τοῦ κεκινημένου, 245b4), чья мания приближает его к сущностному движению души[53]. Далее Платон указывает, что бессмертная душа трёхчастна. Метафорически её можно представить как крылатого возничего, управляющего крылатыми белым и чёрным конями смешанной природы (246a6—7)[комм. 2]. Все три компонента причастны божественному началу, символизируемому крылом — источником красоты, мудрости и блага. Однако вся душа в целом несёт в себе как добро, так и зло. Падение смертных душ с небес вызвано совокупностью факторов: изъянами коней, ошибками возничего и внешними неблагоприятными обстоятельствами, ведущими к забвению, утрате крыльев и наполнению злом. Возничий, олицетворяющий разум, способен вспоминать созерцаемую прежде красоту, но зависит от коней для приближения к её земному воплощению. Он испытывает вожделение, проявляет непоследовательность — то потакает чёрному коню, то сурово наказывает его. Чёрный конь, воплощение вожделеющего начала, изначально необуздан, склонен к насилию и бесчинству. Он устремляет колесницу к возлюбленному импульсивно и беспорядочно (254a—d). Однако он способен воспринимать доводы, вступать в соглашения и поддаётся воспитанию через суровые меры. Его энергия необходима для движения души к прекрасному. Белый конь, представляющий яростное начало, послушен, стремится к чести, умеренности и благоговению. Но его честолюбие несёт негативные аспекты: излишнюю сдержанность, соперничество, склонность к насильственному обузданию порывов чёрного коня[55].

Жёсткое соперничество повреждает души, возничих и крылья, но судьбоносным фактором является способность ума проникнуть за небесный свод к созерцанию истины. Такое созерцание восполняет крылатую силу души на следующий тысячелетний период кругообращения. Души, не достигшие истины, не могут подняться и нисходят в телесный мир, подчиняясь закону космической справедливости богини Адрастеи, регулирующему воплощения. Закон предписывает, что первое воплощение души возможно исключительно в человеческом существе, так как посещение сверхнебесной области — необходимое условие человечности. Человек определяется как смертное существо, чья душа созерцала за пределами небосвода справедливость, здравомыслие, знание и красоту. Различаются души, впервые воплощающиеся после созерцания («новые» люди), и души, ранее пребывавшие в телах животных. Полный цикл освобождения души составляет 10 000 лет. Судьба при новом рождении определяется девятью классами, главным критерием служит количество или длительность созерцания истины, где важнее способность удержания в сверхнебесной области, чем различение форм. Сократ называет 9 градаций нисходящего совершенства земного звания:

- Философы (любители красоты, сведущие в мусических искусствах и эротике как устремлённости к подлинно прекрасному);

- Справедливые цари-воители;

- Политики и деловые люди;

- Гимнасты и врачи;

- Прорицатели и посвящённые в таинства;

- Поэты;

- Ремесленники и крестьяне;

- Софисты и демагоги;

- Тираны (наименее причастные истине)[56].

Переходя к физическому миру, Сократ отвергает утверждение, будто следует предпочитать не-влюблённого влюблённому из-за безумия последнего (244а3—5)[58]. Напротив, он доказывает: определённые виды безумия суть божественный дар, источник величайших благ. Общеизвестными он называет «мании» внушённого богами пророчества, молитвы и поэтического вдохновения (244b—245a)[52]. Четвёртый вид мании, эротическое безумие, дарует высшее благо — способность сочетать «любовь к мальчикам вместе с философией» (249a1—2), делая возлюбленных друзьями и почитателями истины и красоты. Такой вдохновлённый любовник суть также «вдохновённый друг» (255b6—7). Парадоксально, эротическое безумие — наиболее рациональная деятельность, ибо необходимо для совместного поиска красоты и мудрости (249d4—e4). Божественное безумие начинается при виде земной красоты, напоминающей истинную, божественную красоту. Душа стремится вновь обрести крылья и взлететь, но не может, пренебрегая земным — подобное состояние именуется безумием (249d4—e4). Данное безумие есть форма энтузиазма (249d2, e1), божественной одержимости, при которой душа вспоминает и жаждет вернуться к божественному хороводу. Подобная одержимость включает ключевые компоненты эротического искусства: преданность прекрасному до состояния энтузиазма и одержимости; осознание утраты некогда виденной красоты и истины; страстное желание их вновь обрести. В отличие от человеческого безумия, божественное согласуется с разумом. Одержимые любовники способны к припоминанию (ἀνάμνησις, 249c2) — рациональному процессу постижения общего через множество ощущений и собирание рассудком в единое. Однако запускается данный процесс сильными эмоциями, вызванными земными образами красоты, напоминающими красоту истинную. При виде подобного подобия небесных реалий люди «изумляются и теряют самообладание» (250а6—7). Особенно явственно происходит сие с красотой, единственной среди сущностей ясно видимой прежде (250b1—6, c8-d1), чьи земные образы воспринимаются наиболее отчётливо через самый ясный и острый из чувств — зрение (250d2, 4). Вид земной красоты и припоминание (249d6) красоты истинной вызывают эротическое безумие (249d4—e4). Сократ утверждает: если бы образы мудрости либо иных вожделенных сущностей были видимы чувствами, они порождали бы «ужасные любви», но видима лишь красота — посему «яснейшая и вожделеннейшая» (250d3—e1). Следовательно, эмоциональная реакция необходима для запуска размышления, а эрос составляет неотъемлемую часть диалектического искусства философии. Последующее подробное описание Сократом реакции влюблённого на физическую красоту возлюбленного (251a1—252c2), использующее образность эротической поэзии, подчёркивает: хотя вдохновлённый любовник реагирует телесно, возбуждение происходит прежде всего в душе и направлено более к красоте божественной, нежели телесной, радикально отличая его от гибристического любовника первой речи, ищущего лишь наслаждения[59].

В описании пробуждения влюблённого у Платона используется физиологическая метафорика, отсылающая к образам крылатых фаллосов в греческом искусстве. Процесс начинается с трепета и благоговения перед возлюбленным как божеством. Затем возникает жар, пот и лихорадка от визуального восприятия красоты, питающей крылья души. Визуальный «поток красоты» (τὴν τοῦ κάλλους ἀπορροήν, 251b2), отсылающий к теории зрения Эмпедокла, орошает «природу пера» (φύσις πτεροῦ), размягчая затвердевшие участки (251b4). Тепло и влага вызывают набухание перьевых стержней (251b6), сопровождаемое кипением души (251c4) с зудом и раздражением, подобным прорезыванию зубов[60]. Состояние сочетает сладостное наслаждение при виде возлюбленного с мучительной тоской в разлуке, когда запертые ростки перьев колют душу, вызывая безумие и смятение. Возбуждённый влюблённый пренебрегает семьёй и имуществом, готов к рабству, видя в возлюбленном «целителя величайших трудов»[61].

После философской кульминации следует риторическое доказательство блага «четвёртой мании» — эротического вдохновения. Сократ определяет влюблённость как припоминание подлинной красоты, созерцавшейся душой до земного воплощения. Данное состояние, именуемое в человеческом языке эросом, имеет божественное происхождение и истинное имя — «Птэрот» (Πτέρωτ, 252b), означающее «расти вынуждающий крылья»[62]. Переосмысляется и термин «влечение» (ἵμερος), раскрывая глубинный смысл для посвящённой аудитории. В описании внутренней борьбы влюблённого (253c7—255a1) платоновская метафора колесницы достигает кульминации, перекликаясь с ранними этапами мифа. Конфликт возничего и чёрного коня воспроизводит изначальный космический агон душ, стремящихся к созерцанию истины (247b5—6). Чёрный конь, игнорируя удары бича и удила, устремляется к возлюбленному, тогда как возничий, охваченный жаром и зудом желания (253e6), испытывает «побуждение страсти» (πόθου κέντρον, 254a1). Образ κέντρον связывает эпизод с предшествующим описанием роста крыльев, где душа, «уколотая» желанием (κεντουμένη, 251d5), сравнивалась с ужаленной лошадью. При виде возлюбленного возничий вспоминает истинную красоту на «священном престоле» рядом со Здравомыслием (254b7), что вызывает священный ужас. Добрый конь обливается потом стыда (ἱδρῶτι, 254c4), повторяя хаотичную динамику первоначального падения душ с их «шумом, давкой и потом» (248b1—2). Победа возничего над чёрным конём через суровое обуздание (254e1—5) знаменует переход к гармоничному движению колесницы — теперь душа следует за возлюбленным «в благоговении и страхе» (254e8). Пробуждение ответного эроса у возлюбленного через «поток одержимости» (ῥεῦμα, 253a6), льющегося от влюблённого. Поток отождествляется с ἵμερος — термином, объясняемым Платоном через миф о Ганимеде (255c1—2): Зевс, воспылав страстью к юноше, создал слово «желание» как акроним «стремительности» (ἵεναι), «причастности» (μέρος) и «течения» (ῥεῖν)[63][64].

Финал диалога

.jpg)

В завершающей части диалога (257c—279c) Платон раскрывает структурное единство диалога через развитие мотивов движения и жизненной силы, введённых в мифе о душе. Эта связь проявляется в нескольких аспектах. Концепция самодвижения души, центральная для предыдущего раздела (245c7), трансформируется в принцип интеллектуального поиска. Риторика софистов, подобно хаотичному падению душ с небес (248a—b), описывается как беспорядочное блуждание (263b9) — путь без подлинного знания, сравнимый со странствием слепца (270e1). Напротив, диалектический метод философа представлен как упорядоченное движение по аналогии с небесной процессией душ (περίοδος, 247c1). «Окружной путь» (περιττός, 274a2) требует техники определения сущностей через собирание и разделение (265d—266b), подобно тому как философский эрос направляет душу к созерцанию идей[65]. Сократ перечеисляет таких ораторов как Горгий, Гиппий, Продик и Протагор. Всякая речь должна начинаться с вступления (προοίμιον — 266d), затем следуют свидетельства (μαρτυρία), доказательства (τεκμήρια) и вывод. Иногда речи могут содержать опровержение. Подлинным ритором Сократ считает Перикла, причём именно потому, что тот слушал советы Анаксагора и согласовывал свои речи с «истинным разумом» (ἀληθὴς λόγος — 270c). Альтернативой риторики Сократ считает диалектику (διαλεκτικῇ), которую практикуют философы (φιλόσοφον — 278d).

Кульминацией становится миф египетском боге Тевте (274c—275b), в котором письменное слово осуждается как «снадобье забвения» (φάρμακον λήθης, 275a5). В мифе Тевт, открывшем семь искусств, включая письменность (γράμματα), и представившем их богу-царю Тамусу (Аммону). Тамус оценивает их пользу (ὠφελίαν), хваля или порицая объяснения Тевта. Для первых шести искусств детали опущены, но для письменности приведён прямой диалог: Тевт называет её «лекарством» (φάρμακον) для мудрости и памяти, тогда как Тамус предрекает обратное — забвение (λήθη) из-за пренебрежения внутренней памятью и зависимость от внешних знаков. Учащиеся письму станут казаться мудрыми (πολυγνώμονες), не будучи таковыми, что сделает их несносными (274с—275b)[66]. В противовес письменности устная речь диалектика названа «живой и душевлённой» (276a8). Эта динамика напрямую соотносится с растительными метафорами эротического пробуждения: если в первой части рост крыльев души (251b—c) требовал тепла и влаги, то во второй философ «сажает слова» в душу ученика, как земледелец сеет семена в плодородную почву (276e—277a). Такой диалогический процесс порождает «бессмертный род» знания (277a3), параллельно тому как истинный эрос взращивает добродетель в возлюбленном (253b)[67].

Свою последнюю речь Сократ заканчивает молитвой богу Пану с пожеланием обрести внутреннюю красоту. Заканчивается диалог афоризмом Федра: «у друзей всё общее» (κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων).

Основные темы

Любовь

В речи Лисия и первой речи Сократа любовь оценивается с точки зрения её полезности, приносимых ею удовольствий и доверительности отношений. Любовь признаётся вредной по критериям отсутствия от неё пользы (психической, телесной, материальной), невыносимости поведения и ненадёжности обещаний влюблённых. Особый акцент сделан на ущербе образованию души, особенно в «божественной философии». В заключении «образование души» названо высшим благом, подвергаемым наибольшей опасности[48]. Ментальность автора речи является риторически-педагогической, где «философия» есть замаскированная «филодоксия» (любовь к мнению), что проявляется в двухчастной психологии с доминированием δόξα, вульгарном понимании добродетелей, утилитарно-гедонистической ориентации и неспособности воспринять идеальную красоту. По мнению ряда исследователей, носителем подобного мировоззрения был Исократ[68][48]. Платон критикует не столько его персонально, сколько тип риторико-софистической культуры, где Исократ — ключевой представитель. Критика фокусируется на неудачном «срединном» положении между риторикой и философией: включение элементов философии без подчинения убеждения истине компрометирует её, тогда как с позиции чистой риторики подобный синтез вредит стилистической изощрённости[69].

Боги, души, божественное безумие

Критики отмечают парадоксальность утверждения Сократа о высшем блаженстве божественного безумия (μανία) и его связи с философией (245b7-c1, 266b1). Основная проблема заключается в кажущемся противоречии между иррациональностью безумия и рациональностью философии, а также в несоответствии данной концепции психологии «Государства», где безумие исключено из благой жизни. Четвёртый тип божественного безумия, философский эрос часто воспринимается оторванным от трёх традиционных типов, поскольку не соответствует стандартным критериям энтузиазма[52]. В научной литературе ἐνθουσιασμός («энтузиазм») понимается как божественное вселение в человека, подразумевающее вытеснение разума божественной сущностью и утрату агентности. Данная модель, известная по диалогу «Ион», отражена в терминах κατοκωχή («одержимость», 245a2) и ἐπίπνοια («вдохновение», 265b3), используемых для описания безумия поэтов и прорицателей. Хотя Сократ применяет эти понятия ко всем формам божественного безумия (249e1), ключевым остаётся термин философский ἐνθουσιάζω. Критики подчёркивают несовместимость философского энтузиазма с традиционной моделью: в отличие от пророка (244b), философ не испытывает буквального захвата божеством или утраты контроля. Хотя Сократ иногда описывает философского влюблённого как «охваченного Эросом» (252c), его состояние объясняется ἀνάμνησις («воспоминанием» идей) — внутренним процессом уподобления божественному, а не внешним вторжением. Такое расхождение трактуется как риторическое преувеличение, расширяющее понятие энтузиазма, либо издержками неполноты восприятия сверхъестественного явления обычным человеком (249d8)[70].

В палинодии любовь показана как высшая форму божественного безумия, приносящая величайшие блага. Такая концепция кажется противоречащей позиции «Менона», где вдохновение поэтов, пророков и политиков трактуется как божественный удел (θεία μοῖρα), не требующий подлинного понимания. В «Меноне» истинное знание (ἐπιστήμη) достигается исключительно через рациональное воспоминание (ἀνάμνησις), проявляющееся в способности дать логическое обоснование, тогда как вдохновенные деятели не владеют пониманием своих достижений. Однако в «Федре» Сократ открыто возвеличивает божественное безумие: вдохновённые прорицатели, одержимые божеством, признаны превосходящими «здравомыслящих» толкователей знамений; поэты, творящие по наитию Муз, ставятся выше мастеров поэтической техники (τέχνη); религиозное безумие, снимающее родовые проклятия, противопоставляется рациональным ритуалам (244b—245c). Любовь добавлена как ещё один тип божественного безумия, что создаёт парадокс: её специфическим проявлением названо припоминание (ἀνάμνησις) — процесс, в «Меноне» неразрывно связанный с рациональным поиском. Разрешение этого противоречия раскрывается через анализ иерархии душ после падения (248d). Высшие души, воплощающиеся в философов, достигли максимального созерцания идей в сверхнебесной области. Их «безумие» есть результат внутреннего божественного вдохновения: собственный разум (διάνοια), уподобляясь божественному через воспоминание, становится источником одержимости. Напротив, пророки и жрецы мистерий (пятый класс), поэты (шестой класс) зависят от внешнего вдохновения — их души захватываются божеством извне, что объясняет их подчинённый ранг в платоновской иерархии[71].

Сократ предлагает формальное доказательство бессмертия души (245a—246a), основанное на её определении как самодвижущего начала (αὐτοκίνητον, 245e6—246a2). В отличие от «Менона» и «Федона», где предсуществование души обосновывается теорией воспоминания, данный аргумент независим от неё и распространяется на всю душу вообще — божественную, человеческую и, возможно, животную, что подчёркивает её онтологическое единство. Явно указывается, что аллегория колесницы применима ко всем душам, и божественным, и человеческим. Ключевой тезис заключается в том, что божественность бога проистекает из его постоянного созерцания идей («справедливости, здравомыслия, знания» — 247d). Крылья души, символизирующие её божественную природу, питаются именно этим созерцанием. Различие между человеческой и божественной душой сводится не к сущности (обе трёхчастны[комм. 3] и бессмертны), а к степени познания: боги обладают совершенным знанием идей, тогда как человеческие души, утратив крылья из-за неполного видения идей (248a—d), воплощаются в тела, погружаясь в забытьё. Нисхождение души в материальный мир есть следствие её эпистемологической несостоятельности. Соответственно, человеческое состояние — это состояние несовершенного знания, а полное неведение идей характеризует души животных (249b)[73].

Образ колесницы в равной степени применяется к людям и богам. Антропоморфное изображение богов как возничих позволяя представить их узнаваемыми образцами для человеческого подражания, в отличие от поэтических описаний Гомера. Сократ подчёркивает условность данной модели: бессмертное существо не может быть композицией души и тела, но представить их так допустимо с педагогической точки зрения (246c—d). Олимпийские боги, авторитет которых поставлен под сомнение в начале диалога (229c), реабилитируются Платоном в качестве этических и интеллектуальных парадигм. Каждый бог, исключая Гестию, возглавляет процессию душ; его последователи в земном воплощении перенимают характерные черты божества, что объясняет разнообразие человеческих характеров и избирательность в любви (252c—253c). Например, последователи Ареса проявляют гневность, а Зевс служит образцом для философов (250b, 252e). Божественные возничие обладают абсолютно послушными конями, беспрепятственно достигают края небес для созерцания идей и периодически возвращаются «домой» к метафорическому «пиру» — созерцанию истинно сущего (247a, e). Крылья приписаны исключительно коням богов, но не самим возничим, подчёркивая условность образа. Боги способны отпрягать коней и кормить их амброзией и нектаром (247e), что доказывает внешний характер коней как инструментов перемещения, а не элементов божественной сущности. Гестия, остающаяся «дома» (247a), подтверждает тезис о самодостаточности богов: их движение не сущностно, а кони требуются лишь для наглядности парадигмы. В отличие от эпической традиции, платоновские боги не потребляют пищу — амброзия питает лишь коней, символизируя поддержку низших аспектов души. Ритуализированный цикл божественной жизни (путешествие-пир-возвращение) отражает человеческую деятельность, возводя её к интеллектуальному идеалу: философское созерцание представлено как высшая форма «пира», а необходимость «возвращения домой» указывает на потребность души в упорядоченности. Антропоморфизм служит здесь не описанию божественной природы, но созданию этико-гносеологической модели, где боги воплощают совершенное знание и самообладание, к которым человеческие души должны стремиться через гармонизацию своих «коней» — вожделеющего и яростного начал[74].

Миф и философия

«Федр» выделяется среди диалогов Платона исключительной концентрацией мифологических элементов. Помимо ключевых развёрнутых мифов — включённого в палинодию рассказа о крылатой колеснице души и заключительного мифа о Тевте и Тамусе — текст насыщен отсылками к традиционной мифологии: похищение Орифии Бореем в начале диалога, цикады как вдохновители беседы, история Елены через упоминание палинодии Стесихора, а также речного бога Ахелоя, потомков титана Кипсела, муз, Эрота, Пана, Гермеса, Аполлона, Диониса и жрецов Зевса в Додоне. Сократ прямо указывает на новизну мифа о крылатой колеснице, подчёркивая необходимость «смело говорить истину об истине» при описании наднебесной области. Ещё откровеннее ситуация с мифом о Тевте: Федр сразу распознаёт его как вымысел Сократа, иронизируя над лёгкостью, с которой тот сочиняет «египетские» истории[75].

В первый раз обращение к теме мифа происходит во вступлении, когда Федр ошибочно отождествляет берег Илиса с местом похищения Орифии, основываясь на «уместности». Сократ поправляет его: настоящий участок находится ниже по течению, где установлен алтарь Борея. Этот эпизод демонстрирует, что соответствие обстоятельствам не гарантирует истинности. Когда Федр спрашивает, считает ли Сократ миф подлинным, тот избегает категоричного ответа. Он упоминает альтернативную версию о месте похищения на Ареопаге и критикует модную среди интеллектуалов (οἱ σοφοί) практику демифологизации. Подход софистов, сводящих мифы к искажённым историческим фактам (например, объясняющих похищение как несчастный случай от порыва ветра), Сократ отвергает. Поиск «исторической правды» в мифах он считает бесплодным: отсутствие очевидцев превращает его в спекуляции о правдоподобном, а коллекционирование экзотических сюжетов — в простую антикварность[76]. Сократ критикует не интерес к мифам как таковой, а антикварную одержимость исторической фактологией как самоцелью. Отказ от демифологизации не означает отрицания ценности мифа. Сосредоточившись на самопознании, Сократ стремится определить свою природу — простую, или «запутаннее и неукротимее самого Тифона» (230a3—5). В палинодии Сократ, описывая душу, признаёт невозможность сделать это «как она есть» и прибегает к мифическому уподоблению колесницы с крылатыми конями и возничим, развивая образ в развёрнутую аллегорию странствия души среди богов. Исследуя себя, Сократ неизбежно обращается к мифопоэтическим конструкциям, внешне сближаясь с отвергаемыми им антикварами, но различие между ними фундаментально: антиквары видят в мифе объект анализа, занимаясь реконструкцией существующего корпуса, тогда как Сократ использует миф как инструмент анализа человеческой (и своей собственной) природы, становясь творцом новых мифов в рамках традиции[77].

Мнения о том, кого Платон имел в виду под «учёными мужами»—демифологизаторами, среди современных исследователей расходятся. Р. Хакфорт видит в них некую «школу аллегористов», тогда как Дж. Феррари указывает, что критика направлена против геродотовского натуралистического толкования истории, а не аллегории. Геррит де Фрис предполагает конкретную цель — Метродор из Лампсака, на что Феррари замечает: сужение до одной фигуры искажает замысел Платона. Критика адресована влиятельному интеллектуальному течению, практикующему замену мифов о чудесном естественными причинами в историческом контексте. Эту традицию, предвосхитившую Эвгемера в III веке до н. э., развивали Анаксагор, Продик и Диагор[78][79].

Некритическое восхищение Федра письменными речами Платон иллюстрирует с помощью отсылки к мифу о Тевте (274c5—275b2) в контексте обсуждения искусства полноценной беседы. В мифе египетский бог Тот представляет письменность как средство укрепления памяти и мудрости, однако бог-царь Тамус предрекает обратное: письмо породит лишь видимость знания, ослабит память и затруднит общение. Сократ дополняет эту мысль, отмечая, что письменные тексты полезны лишь как «напоминания» для знающего человека или в старости (276d1-8), заменяя развлекательные занятия. Критика письменности возникает в диалоге не впервые. Ранее Федр, обеспокоенный статусом Лисия как «сочинителя речей» (λογογράφον, логографа), под влиянием Сократа признаёт, что письмо постыдно лишь иногда. Сократ смягчает его позицию, указывая на почётность создания законов, после чего они обсуждают критерии хорошей речи: пользу для города, убедительность и техническое совершенство. Принципиальное отличие мифа Тевта от предыдущей критики заключается в смещении акцента. Если ранее обсуждалось качество готовых речей, то теперь внимание переносится на подготовку говорящего — переход от содержания высказываний к генезису способности к диалогу. Проблема письменности раскрывается не как технический недостаток чтения или записи, а как опасная иллюзия их достаточности для подлинного обучения и мудрого советования. Истинная подготовка требует установления дружеского контакта с собеседником, умения формулировать уместные вопросы и практики искренних, точных ответов. Федр, увлечённый сочинительством, склонен игнорировать роль живой беседы. Миф о Тевте становится для Сократа инструментом демонстрации ключевого принципа: письменные тексты оправданы исключительно в контексте диалога, как часть философской практики, где чтение обретает смысл лишь через последующее обсуждение. Рассказывая миф, Сократ завершает свою стратегию воспитания в Федре критической рефлексии[80]. Федр первоначально воспринимает миф лишь как демонстрацию остроумия Сократа, и лишь после настойчивости улавливает его основной посыл. Однако сложность истории предполагает необходимость дальнейшего осмысления. Сократ рассчитывает, что Федр вернётся к мифу благодаря лёгкости запоминания из-за повторов основных тезисов, привычке Федра просить повторить интересное (228a8, 277b4), возможности будущих бесед ввиду их дружеского расставания (279c6)[81].

Сократ вводит миф о цикадах (259a—e) как стратегический элемент управления диалогом. Переход от поэтической речи к анализу критериев речи он искусственно прерывает, обращая внимание Федра на стрекот цикад. Его манёвр служит двум целям: предотвращает интеллектуальную расслабленность собеседника и создаёт смысловой мост между частями беседы. Сократ характеризует цикад как «наблюдателей», чьё благосклонное внимание нужно заслужить, тем самым игриво мотивируя Федра к продолжению дискуссии. Его повествование о превращении людей в цикад содержит скрытую критику бездумного увлечения словесностью: история о гибели древнего народа от чрезмерного увлечения пением аллегорически указывает на опасность коллекционирования речей Федром. Сократ сознательно выделяет «чутких к небесному» муз Каллиопу и Уранию, направляя интерес собеседника к осмысленному дискурсу. Упоминание «досуга» для продолжения беседы отсылает к его принципиальной позиции — использованию времени для спонтанного исследования, а не систематизации по образцу софистов. Ирония в описании цикад как «сирен» сочетается с серьёзным предостережением: словесное искусство усыпляет рассудок, если лишено рефлексии. Контролируя динамику диалога, Сократ демонстрирует мастерство переключения регистров — от мифа к диалектике — сохраняя педагогическую цель: преобразовать восторг Федра перед чужими речами в способность к осознанному слову[82].

Относительно мифов, ключевой принцип, изложенный Сократом Федру, заключается в том, что ценность мифа определяется исключительно истинностью его содержания, а не авторитетом источника. Слушатели шелеста листьев дуба в Додоне руководствовались не религиозным пиететом, а требованием истины. Следовательно, любой дискурс — включая божественное откровение — подлежит проверке разумом. Для Платона боги не способны лгать, поэтому кажущаяся ложность откровения указывает на его не божественное происхождение. Такая позиция объясняет двойственное отношение к мифам в диалоге. Традиционные мифы (например, о похищении Орифии) отвергаются Сократом как философски нерелевантные: их интерпретация отвлекает от главной задачи — самопознания. Напротив, платоновские инновации (миф о крылатой колеснице души и история Тевта) значимы не благодаря вымышленному авторитету, а потому что выражают истину о трансцендентных реалиях[83].

Платон последовательно развивает использование мифа в диалогах. Если в ранних работах («Протагор», «Лисид») мифы выступают в качестве украшения или литературного приёма, подобно эпизоду о Борее в «Федре», то зрелые сочинения («Менон», «Горгий», «Федон», «Государство», «Федр») наделяют миф ключевой философской функцией. Пауль Фридлендер, объединяя эти развёрнутые мифологические повествования в тематический цикл, видит в них исследование происхождения и судьбы души[84].

Ценность риторики

Платон рассматривал риторику не как морально-нейтральный навык, а как неотъемлемую часть традиционной этико-политической системы, требующей замены чем-то лучшим. Его критика принимала различные формы: в «Апологии» отвергалась судебная риторика, хотя сам текст демонстрирует её искусное применение; в «Горгии» оспаривалась применимость риторики в политике; в «Менексене» пародировалась надгробная речь; в «Пире» критиковалась хвалебная риторика. В «Политике» для риторики признаётся ограниченная полезность для убеждения с присвоением статуса искусства (τέχνη) при условии подчинения философии — она становится инструментом реализации философски определённых целей, наряду с мифами, культами или силой. В «Законах» гражданам запрещено использовать риторику как искусство обмана, но законодатель-ритор составляет убедительные преамбулы к законам. Подобно поэзии, риторика воспринималась Платоном как помеха философии, требующая контроля, но неискоренимая в греческой культуре[85].

Отношение к риторике в «Федре» подаётся через анализ речи Лисия. В начале изображено погружение Федра в её изучение: он многократно слушал её исполнение автором, читал свиток и репетировал декламацию. Сократ, знакомый со склонностью Федра к письменным текстам, угадывает эти его занятия. Хотя Федр утверждает, что выучил речь наизусть, Сократ настаивает на чтении оригинала. Чувствительность Федра к обвинениям в «логографии», то есть платном написании речей для других людей, подтверждает его увлечённость: он отмечает, что многие стыдятся сочинительства и составления письменных трудов. Сократ парирует указанием на престиж законотворчества — вида письменной деятельности, приносящей славу. Акцент здесь смещается с долговечности текстов на сам акт сочинения, о чём свидетельствует намеренное смешение Сократом понятий «говорение» и «письмо»[86][87]. Ещё одно свидетельство — знакомство Федра с риторическими руководствами, которые Сократ также изучал. Они систематизируют технические приёмы создания речей, обозначаемые как «изощрённость». Подобно медицинским трактатам, они служат инструментом будущей практики, где письмо и заучивание становятся самоцелью. Сократ противопоставляет такой подход собственной импровизационной манере, которую Федр сравнивает с «потоком» (238c7—8). Для Федра письменная речь — концентрация аффективных ресурсов языка, подобная дистилляции эликсиров из растений: сочинитель отбирает наиболее действенные элементы, превращая писательский труд в очарование аудитории, что объясняет скепсис политиков к практике Лисия: в публичной сфере речь должна служить прозрачным носителем фактов и аргументов, а не инструментом манипуляции[86]. Упоминание легендарного законодателя Ликурга, чьи устные законы запрещали запись, — иллюстрирует мысль, что постыдным делает речь не форма, на важно, устная или письменная, а её содержание. Однако за тем Сократ возвращается к различию форм, предлагая исследовать, как создаются прекрасные и постыдные письменные речи. Важен социальный контекст деятельности Лисия: как негражданин, он не мог выступать в народном собрании, что ограничивало его карьеру платной логографией. Сократ же распространяет проблему на всех законодателей и даже на поэзию с прозой, выводя обсуждение в политическую плоскость. Ключевой упрёк логографии — не манипулятивность, а угроза суверенитету демоса: принятие идей, сочинённых негражданином за плату, ставило под сомнение автономию афинского политика, выступавшего с чужих слов. По мнению А. Глухова, Сократа интересует фундаментальный вопрос: как сохранить самостоятельность авторского слова при его переходе в письменную форму, где оно обретает независимое существование[88].

Сократ утверждает, что оратору прежде всего необходимо знание истины о предмете речи (259e), что инициирует дискуссию о природе риторики. Федр упоминает распространённую теорию, согласно которой в судебной практике достаточно знать мнение судей о справедливости, а не саму справедливость (260a). Сократ дополняет его ссылкой на позицию Горгия («Горгий» 456b—c): даже обладая знанием, человек может не уметь убеждать без искусства риторики. Он подчёркивает, что данная позиция не отрицает ценности истины, а лишь указывает на необходимость дополнительного мастерства убеждения. Однако Сократ настаивает: ритор всё равно обязан обладать знанием в четырёх ключевых областях — политики (чтобы не предлагать пагубные решения полису), точности языка (во избежание двусмысленности и нежелательных последствий), благоразумия для уместного применения приёмов и понимания типов человеческой души для эффективного воздействия. Далее Сократ критикует основателей риторики Тисия и Коракса, обвиняя их в сознательном предпочтении вероятного (τὸ εἰκός) истине, особенно в судебной практике, где они якобы учили строить аргументацию на правдоподобии, а не на установлении фактов. Общий вывод Сократа — риторика должна быть подчинена философскому знанию и диалектике. Современный исследователь Майкл Гагарин доказывает, что ни Тисий, ни Горгий, ни риторическая традиция в целом не возводили вероятность в принцип, превосходящий истину. Обращение к вероятному, по мнению Гагарина, было вынужденной практикой в ситуациях, где объективная истина недоступна, например, при отсутствии прямых доказательств в суде. Гагарин считает критику Платона несправедливой, игнорирующей эмпирические ограничения реальной ораторской деятельности, и его анализ служит коррективом к идеалистической позиции Платона, подчёркивая прагматизм его оппонентов[89].

Ещё одной проблемой является употребление термина «психагогия» (ψυχαγωγία, «душевождение»[90]), возникающего дважды в контексте обсуждения природы риторики. Сократ вводит его через олицетворённые λόγοι (речи/аргументы), обращающиеся к Федру. После спора о необходимости знания истины для убеждения (259e—260d) Сократ призывает эти λόγοι, именуя их θρέμματα (существа), дабы они убедили Федра: без философского познания невозможно искусно говорить о чём-либо (261a). От лица λόγοι Сократ провозглашает: «риторическое искусство есть некое умение вести душу, осуществляемое посредством речей» (ῥητορικὴ τέχνη ψυχαγωγία τις διὰ λόγων, 261a7—8). Данное определение содержит ключевые аспекты. Во-первых, διὰ λόγων подчёркивает инструмент воздействия — речи, противопоставляя ритуальной психагогии. Во-вторых, τις («некое») указывает на преднамеренную неопределённость, требующую интерпретации. В-третьих, метафора «ведения душ» связывается с ранними диалогическими образами: Сократ сравнивал способность Федра «водить» его речами по Аттике с выманиванием скота приманкой (230d—e). Контекст термина выявляет дополнительную сложность, поскольку в ранних текстах ψυχαγωγός обозначал заклинателя, манипулирующего душами умерших[91]. Таким образом риторика уподобляется магическому воздействию, где слушатель рискует стать пассивным объектом. Проблема моральной ответственности обостряется: принуждает ли убеждение к утрате свободы суждения, как в первой речи Сократа о вреде эроса, или сохраняет её? Миф о колеснице души иллюстрирует различие: возничий, обретая контроль над конями, переходит от принуждения к осознанному управлению. Повтор термина в 271c10 не добавляет термину развития. Употребление в устах λόγοι и последующее отчуждение Сократа от «сочинителя» (συγγραφεύς, 272b) подчёркивают нежелание Платона просто отождествить риторику с психагогией[92].

Критика письма