Эдесская школа

Эде́сская шко́ла[1] (также «школа персов», сир. ܐܣܟܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ) — образовательный христианский центр, располагавшийся в городе Эдесса (современный Шанлыурфа на юго-востоке Турции) на территории римской провинции Осроена, сыгравший важную роль в формировании богословской системы Церкви Востока. Значительное влияние на Эдесскую школу оказала Антиохийская богослословская школа, что способствовало восприятию грекоязычной богословской традиции сирийским христианством.

Точную дату основания Эдесской богословской школы установить не представляется возможным. Вероятно её истоки восходят к «пророку сирийцев» Ефрему Сирину, который после 363 года эмигрировал из Нисибина (отошедшего к Сасанидской Персии) в римскую Эдессу. Главным предметом преподавания в школе было Священное Писание. Школу посещало сироязычное мужское население Эдессы и окрестностей, а также эмигранты-христиане из Персии. Комментарии Ефрема Сирина, который истолковал некоторые библейские книги, использовались в школе как образец интерпретации Писания до середины V века.

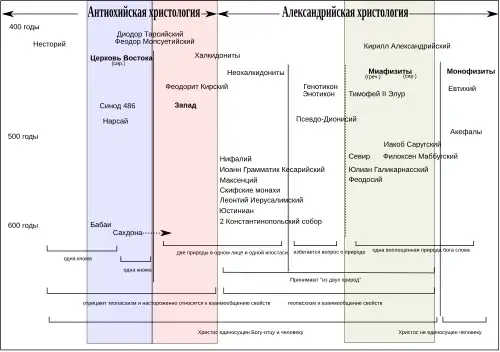

Эдесская школа оказалась вовлечена в христологические споры V века. При епископе Иве († 457) в школе стали преобладать крайние идеи антиохийского богословского направления с пронесторианскими тенденциями, хотя в школе присутствовало и меньшинство сторонников христологии Кирилла Александрийского. На сирийский язык были переведены важнейшие труды греческих богословов дифизитского христологического направления Феодора Мопсуестийского, Нестория и Феодорита Кирского. В результате этой деятельности Феодор Мопсуестийский стал главным экзегетом восточно-сирийской традиции, получив прозвище «Блаженный Толкователь». После официального осуждения несторианства в Византийской империи в 431 году, христологические споры продолжились. Даже после Халкидонского собора (451) последователи антиохийского богословия продолжили свою деятельность на территории Византии. Преемник Ивы на посту епископа Эдессы Нонн приложил усилия к изгнанию несториан из Эдессы. Часть учеников Эдесской школы во главе с её ректором Нарсаем перебралась в Нисибин, на персидскую территорию. В 489 году император Византии Зинон закрыл Эдесскую школу, которая рассматривалась как центр распространения несторианской ереси.

Источники

Наиболее подробная информация[2] об Эдесской школе содержится в трактате восточно-сирийского церковного деятеля VII века Бар-Хадбшаббы Халванского «Причина основания школ». В данном произведении утверждается, что истоки Эдесской богословской школы восходят к Ефрему Сирину[3], который был учителем (толкователем, экзегетом) в ней[2]. Ефрем Сирин, вероятно, был одним из тех, кто заложил основы богословской школы в Нисибине (до своей эмиграции из города, отошедшего к персам), однако он не был её основателем в строгом смысле слова[2][4]. При этом византийский историк V века Созомен в своей «Церковной истории» ничего не сообщает о какой-либо роли Ефрема в создании Эдесской школы[2]. В «Книге целомудрия» (IX век) епископа Церкви Востока Ишоднаха перечисляются монастыри и школы восточно-сирийской церкви. Особо выделяются Эдесская школа и Нисибинская академия, «мать учёности»[5].

Исторический очерк

Предыстория

Нет достоверных сведений о распространении христианства за восточную границу Римской империи (до 224 года — в Парфии, затем в возникшем на той территории государстве Сасанидов). В отличие от Римской империи, где христиане подвергались гонениям, христианство в Парфии имело возможность мирного развития[6]. Церковное предание связывает появление христианских общин на Востоке с деятельностью апостолов Петра (1Пет. 5:13) и Фомы, а также апостола от 70-ти Фаддея (Аддая) и его ученика «апостола Месопотамии» Ма́рия, благодаря активности последнего из которых церковь Месопотамии приобрела известность как «церковь Мар Мария»[7]. Город Эдесса являлся столицей Осроены (Эдесского царства) — полунезависимого арамейского государства к востоку от Евфрата[8], которым правила династия Авгарей[9]. Идеализированную версию истории появления христианства в столице Осроены, Эдессе, излагает датируемое первой половиной V века «Учение Аддая»[10]. Приведённая там переписка царя Авгаря V с Иисусом Христом позволила некоторым исследователям считать Осроену первой страной, принявшей христианство[7].

В III веке Осроена вошла в состав Римской империи в качестве провинции[8]. После этого христианство лишилось своего привилегированного положения, а упоминания о епископах Эдессы, занимавших кафедру после 228 года и до правления императора Константина I Великого (306—337), в источниках отсутствуют[11].

Зарождение школы

Достоверные истоки школы проследить проблематично, однако вероятно, что одним из её основателей являлся Ефрем Сирин[12]. В 363 году по условиям мирного договора между Восточной Римской империей и Персией, Нисибин был передан под власть Сасанидской империи. В результате этого поэт и богослов Ефрем Сирин покинул Нисибин и отправился в Эдессу, которая находилась на римской территории[13][14]. Согласно одной из двух версий, представленных в источниках, Ефрем Сирин стал основателем «школы персов»[15][16]. Первым известным по имени ректором Эдесской школы был Кийоре († 437)[прим. 1], который осуществил перевод экзегетических творений Феодора Мопсуестийского (учителя Нестория)[19] на сирийский язык[20]. Позже эти толкования Священного Писания стали авторитетными и вытеснили экзегезу Ефрема Сирина[2]. Перевод произведений Феодора осуществлялся многими переводчиками несколько десятков лет[19].

Деятельность школы

Покровительство и материальную поддержку школе оказывали епископы Эдессы. После осуждения Нестория в 431 году на Эфесском соборе и кампании по уничтожению его наследия и работ, епископ Эдессы Раввула († 435/436) занял сторону Кирилла Александрийского[19]. Тем не менее бо́льшая часть преподавателей и учеников Эдесской школы продолжали оставаться сторонниками антиохийской христологии[21]. В V веке в Эдесской школе шли активные христологические споры[22], обучались Нарсай, Бар Саума[23] и переводились важнейшие богословские труды Феодора Мопсуестийского, Нестория и Феодорита Кирского[24]. При епископе Иве († 457) в школе продолжился перевод работ Феодора Мопсуестийского и принятие их в качестве текстов Эдесской школы[25]. При Иве в школе стали преобладать крайние идеи антиохийского богословского направления с пронесторианскими тенденциями, хотя в школе присутствовало и меньшинство сторонников христологии Кирилла Александрийского[12][прим. 2].

Согласно «Церковной истории» Бар-Хадбшаббы Арбайи Нарсай после окончания обучения вернулся в свой родной монастырь Кефар, но через год вновь прибыл в Эдессу. Часть исследователей (А. Баумштарк, Н. В. Пигулевская, А. Выыбус) считает, что второе возвращение в Кефар может быть следствием ошибки в источнике. Исследователь Игнасио Ортис де Урбина считает, что Нарсай второй раз вернулся из монастыря Кефар в Эдессу не позднее 435 года, после смерти епископа Раввулы в 435 году, Нарсай стал преподавать экзегезу в школе[27]. Около 437 года Нарсай был избран руководителем Эдесской школы[27][28][29]. Обязанности главы Эдесской богословской школы Нарсай исполнял на протяжении от 20 до 35 лет, хотя подробностей его руководства не сохранилось[30].

Закрытие школы

В конце V века в Византии началась борьба против крайнего антиохийского богословия: в 482 году император Зинон (474–475, 476–491) издал «Энотикон», целью которого было примирение халкидонитов и антихалкидонитов на почве осуждения несторианства и безусловного признания христологии Кирилла Александрийского[31]. Преемник Ивы на посту епископа Эдессы Нонн (поставленный на кафедру решением Второго Эфесского собора (449))[32] приложил усилия к изгнанию несториан из Эдессы[33][прим. 3]. Нонн и священники Эдессы называли Нарсая «толкователем-еретиком», к этому добавились политические обвинения в том, что Нарсай был сторонником Персидской империи (находясь на территории Византии). В обстановке давления и принуждения к отказу от своих убеждений, Нарсай бежал в Нисибин[27][36], где митрополитом был его соратник, крайний дифизит Бар Саума[30]. В результате богословских споров между сторонниками различных христологических воззрений в школе произошёл раскол. Часть учеников Эдесской школы во главе с её ректором Нарсаем перебралась в Нисибин, на персидскую территорию[12]. В 489 году император Зинон закрыл Эдесскую школу, которая рассматривалась византийцами как центр распространения несторианства[37]. Убеждённые дифизиты Нарсай и Бар Саума (который перебрался в Нисибин ещё в 435 году)[33] организовали в персидском Нисибине богословскую академию по образцу Эдесской школы[33].

Значение

Значительное влияние на Эдесскую школу оказала Антиохийская богослословская школа, что способствовало восприятию грекоязычной богословской традиции сирийским христианством[38][39]. В результате деятельности богословских школ Эдессы и Нисибина грекоязычное богословие антиохийской богословской школы (в т. ч. христологические воззрения) через границу Византии и Персии попало в среду сироязычных христиан-арамеев, живших в Сасанидской державе[40]. Благодаря переводам, осуществлённым в Эдесской школе Феодор Мопсуестийский стал для Церкви Востока самым влиятельным из всех греческих отцов в вопросах богословия и экзегезы и получил титул «Блаженный Толкователь»[прим. 4]. Крупнейший богослов Церкви Востока VII века Баввай Великий называл его «совершенным учеником апостолов и источником Духа святого»[43]. Епископ Халдейской католической церкви Мар Бавай Соро в своей статье о богословии Ассирийской церкви Востока отмечает вклад Эдесской школы:

«Это прекрасное учреждение, с его широко прославленной учёностью, фактически стало полигоном для армии убеждённых и преданных своему делу дифизитов, которые стали богословскими наставниками нескольких поколений влиятельных учителей, монахов и епископов в Церкви Востока»[39].

Примечания

- Комментарии

- ↑ Существует гипотеза, выдвинутая халдейским епископом и издателем трактата Бар-Хадбшаббы Аддаем Шером (1865—1915) об отождествлении ректора Эдесской школы Кийоре с сирийским поэтом и богословом IV века Кириллоной. Аргументами этой гипотезы Шер назвал сходство имён «Кийоре» и «Кириллона», а также примерно одинаковое время жизни (предложенная Шером условная дата смерти Кийоре (437 год) впоследствии была принята исследователями). Современный британский сиролог Себастьян Брок гипотезу Шера отвергает, считая её «невероятной»[17][18].

- ↑ К примеру, в Эдесской школе обучались сторонники монофизитства Филоксен Маббугский и Иаков Серугский, которые почитаются в дохалкидонских Древних Восточных церквях[26].

- ↑ При этом в трактате «Церковная история» Бар-Хадбшаббы Арбайи говорится, что епископ Эдессы был против отъезда Нарсая и даже пытался вернуть его в город. Советский сиролог Н. В. Пигулевская отождествляет этого епископа с Нонном[34][35].

- ↑ Авторитет экзегезы Феодора Мопсуестийского был официально подтверждён на поместных соборах Церкви Востока 585[41] и 605 годов: «…каждый из нас должен принимать все комментарии и писания Блаженного Феодора Толкователя»[42].

- Источники

- ↑ Ортис де Урбина, 2011, с. 283.

- 1 2 3 4 5 Заболотный, 2020, с. 132.

- ↑ Заболотный, 2020, с. 110—111.

- ↑ Võõbus, 1965, pp. 8—9.

- ↑ Пигулевская, 1979, с. 80.

- ↑ Селезнёв, 2001, с. 15.

- 1 2 Селезнёв, 2001, с. 13.

- 1 2 Заболотный, 2020, с. 13.

- ↑ Заболотный, 2020, с. 86.

- ↑ Saint-Laurent, 2015, p. 36.

- ↑ Заболотный, 2020, с. 97.

- 1 2 3 Сидоров, 2002, с. 530.

- ↑ Селезнёв, 2001, с. 22.

- ↑ Baum, Winkler, 2003, p. 21.

- ↑ Заболотный, 2020, с. 131.

- ↑ Võõbus, 1965, p. 7.

- ↑ Заболотный, 2020, с. 124.

- ↑ Е. А. Заболотный, Д. В. Зайцев. Кириллона // Православная энциклопедия. — М., 2014. — Т. XXXIV : Кипрская православная церковь — Кирион, Вассиан, Агафон и Моисей. — С. 713—716. — 33 000 экз. — ISBN 978-5-89572-039-4.

- 1 2 3 Заболотный, 2020, с. 232.

- ↑ Заболотный, 2019, с. 41.

- ↑ Заболотный, 2020, с. 233.

- ↑ Labourt, 1904, p. 131.

- ↑ Ортис де Урбина, 2011, с. 125.

- ↑ Ортис де Урбина, 2011, с. 244.

- ↑ Ортис де Урбина, 2011, с. 105.

- ↑ Ортис де Урбина, 2011, с. 160.

- 1 2 3 Пигулевская, 1979, с. 61.

- ↑ Заболотный, 2020, с. 236.

- ↑ Ортис де Урбина, 2011, с. 120—121.

- 1 2 Заболотный, 2020, с. 238.

- ↑ Заболотный, 2019, с. 42.

- ↑ Селезнёв Н. Н. Несторий и Церковь Востока / Под науч. ред. и с предисл. Н. В. Шабурова. — М.: Путь, 2005. — С. 40. — 111 с. — ISBN 5-86748-032-1.

- 1 2 3 Пигулевская, 1979, с. 59.

- ↑ Пигулевская, 1979, с. 60.

- ↑ Заболотный, 2020, с. 239.

- ↑ Е. А. Заболотный. Нарсай, сирийский богослов // Православная энциклопедия. — М., 2017. — Т. XLVIII : Муромский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь — Непал. — С. 402—412. — 30 000 экз. — ISBN 978-5-89572-055-4.

- ↑ Võõbus, 1965, p. 32.

- ↑ Заболотный, 2020, с. 7.

- 1 2 Soro, 1994, p. 120.

- ↑ Заболотный, 2019, с. 48.

- ↑ Заболотный, 2020, с. 281.

- ↑ Селезнёв Н. Н. Христология Ассирийской церкви Востока. — Москва: Euroasiatica, 2002. — С. 125. — 200 с. — ISBN 5-86748-101-8.

- ↑ Брок, 1995, с. 41.

Литература

- На русском языке

- С. Брок. Христология Церкви Востока // Вестник древней истории. — 1995. — № 2 (213). — С. 39—53.

- Е. А. Заболотный. Нарсай, сирийский богослов // Православная энциклопедия. — М., 2017. — Т. XLVIII : Муромский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь — Непал. — С. 402—412. — 30 000 экз. — ISBN 978-5-89572-055-4.

- Е. А. Заболотный. Рецепция восточными сирийцами Антиохийской традиции: монастыри vs школы // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 3: Филология. — 2019. — № 61. — С. 38—52.

- Е. А. Заболотный. Сирийское христианство между Византией и Ираном. — СПб.: Наука, 2020. — 406 с. — ISBN 978-5-02-040526-4.

- И. Ортис де Урбина. Сирийская патрология / перевод с лат. М. В. Грацианского. — М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2011. — 283 с. — ISBN 978-5-7429-0628-5.

- Н. В. Пигулевская. Культура сирийцев в средние века. — М.: Культура народов Востока. Материалы и исследования / АН СССР, 1979. — 248 с.

- Н. Н. Селезнёв. Ассирийская церковь Востока. Исторический очерк. — Москва, 2001. — 105 с. — ISBN 5-86748-082-8.

- А. И. Сидоров. Богословские школы древней Церкви // Православная энциклопедия. — М., 2002. — Т. V : Бессонов — Бонвеч. — С. 525—530. — 39 000 экз. — ISBN 5-89572-010-2.

- На английском языке

- W. Baum, D. W. Winkler. The Church of the East: A Concise History (англ.). — London-New York: Routledge-Curzon, 2003. — ISBN 9781134430192.

- Saint-Laurent J.-N. Missionary Stories and the Formation of the Syriac Churches (англ.). — University of California Press, 2015. — 232 p. — ISBN 9780520960589.

- Mar Bawai Soro, J. M. Birnie. Is the Theology of the Church of the East Nestorian? // Syriac dialogue. First non-official consultation on dialogue within the Syriac Tradition (англ.). — Pro Oriente. — Horn: Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., 1994. — P. 116—134. — 234 p. — ISBN 3-901 188-05-3.

- A. Võõbus. History of the School of Nisibis. Subs. 26. (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium) (англ.). — Peeters, 1965. — 352 p. — ISBN 978-9042903074.

- На французском языке

- J. Labourt. Le christianisme dans l'empire Perse. — Paris, 1904. — 358 p.

Дополнительная литература

- На английском языке

- S. Brock. The Theological Schools of Antioch, Edessa and Nisibis // Christianity: A History in the Middle East (англ.) / Ḥabīb Badr. — Beirut: Studies & Research Program, 2005. — P. 143—160. — 933 p. — ISBN 9782825414248.

- Drijvers, Hendrik J. W. The School of Edessa: Greek Learning and Local Culture // Centres of Learning: Learning and Location in Pre-Modern Europe and the Near East (англ.). — Leiden: Brill, 1995. — P. 49—59. — ISBN 9004101934.

- N. Seleznyov. Nestorius of Constantinople: Condemnation, Suppression, Veneration: With special reference to the role of his name in East-Syriac Christianity // Journal of Eastern Christian Studies. — 2010. — Vol. 62. — P. 165—190.