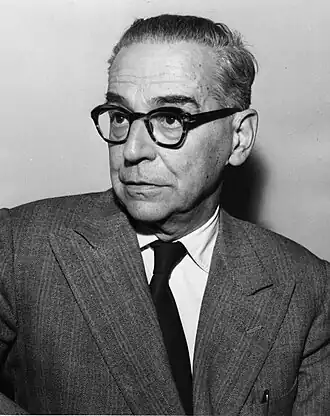

Андрич, Иво

| Иво Андрич | |

|---|---|

| хорв. Ivo Andrić серб. Иво Андрић | |

| |

| Дата рождения | 10 октября 1892 |

| Место рождения | Долац (ныне Травник), Кондоминиум Босния и Герцеговина, Австро-Венгрия |

| Дата смерти | 13 марта 1975[1][2][…] (82 года) |

| Место смерти | Белград, Югославия |

| Гражданство (подданство) | |

| Образование | |

| Род деятельности | писатель, романист, дипломат, поэт, эссеист, новеллист |

| Годы творчества | с 1911 |

| Жанр | поэзия |

| Язык произведений | сербохорватский и сербский |

| Премии |

|

| Награды | |

| Автограф |

|

И́во А́ндрич (хорв. Ivo Andrić, серб. Иво Андрић; 9 октября 1892, Долац (ныне в черте Травника), Босния, Австро-Венгрия — 13 марта 1975, Белград, Югославия) — югославский писатель и дипломат, родившийся на территории современной Боснии и Герцеговины. Единственный югославский писатель, удостоенный Нобелевской премии в области литературы (1961).

Биография

Иво Андрич родился в семье канцелярского служащего Ивана Антуна Андрича и Катарины Андрич (в девичестве Пейич) на территории нынешней Боснии и Герцеговины и был крещен по римско-католическому обряду. Когда умер отец семейства, будущему писателю не исполнилось и трех лет. Печальное событие послужило причиной переезда матери с сыном к тётке Андрича, которая впоследствии стала ему второй матерью, в Вишеград. Там Андрич провел своё детство и закончил основную школу, а уже в 1902 году поступил в гимназию в Сараево, где учился до 1912. Будучи гимназистом, Андрич выступал за освобождение южнославянских народов от австро-венгерской власти и даже состоял в молодежном националистическом движении Млада Босна, деятельность которого в конце концов привела к началу Первой мировой войны. В 1912 г. поступил на философский факультет Королевского университета имени Франца Иосифа I в Загребе.

После Сараевского убийства арестован как сторонник национально-революционного движения; в августе 1914 – марте 1915 гг. отбывал заключение в тюрьмах Сплита, Шибеника и Марибора, где у него обострилась болезнь лёгких, проявившаяся ещё до ареста. В 1915 г. переведён на поселение в боснийское село недалеко от Травника. После освобождения в 1917 г. был восстановлен в Королевском университете имени Франца Иосифа I в Загребе. В 1918 г. исполнял обязанности редактора в журнале югославянской ориентации «Књижевни jyг» («Литературный юг»), выступал сторонником объединения сербов, хорватов и словенцев. Свою докторскую диссертацию на тему «Развитие духовной жизни в Боснии под влиянием турецкого владычества» он защитил в университете Граца в 1924 году.

В 1919 г. зачислен секретарём 3-го класса в штат Министерства по вопросам религии Королевства сербов, хорватов и словенцев, в 1920 г. переведён на дипломатическую службу и направлен в посольство в Ватикане, а в 1921 г. – в консульство в Бухаресте. В том же году вернулся в Белград.

Карьера

С конца 1922 г. служил в консульстве в Триесте, в начале 1923 г. назначен вице-консулом в Грац, а в конце года отпущен со службы из-за отсутствия диплома о высшем образовании. В 1924 г. защитил в Грацском университете имени Карла II и Франца I на немецком языке докторскую диссертацию «Развитие духовной жизни в Боснии в условиях турецкого владычества» («Die Entwicklung des geistigen Lebens in Bosnien unter der Einwirkung der tuükischen Herrschaft»). В сентябре того же года вернулся на работу в консульство в Грац, а затем в Белград в Министерство иностранных дел. Андрич сделал успешную карьеру в качестве дипломата. В 1920 году он работал в посольстве в Ватикане, а затем в консульствах в Бухаресте, Триесте и Граце. В 1927 году работал в консульствах в Марселе и Париже, а позднее в Мадриде. С 1930 по 1933 годы был секретарем постоянной делегации Королевства Югославии при Лиге Наций в Женеве, а затем в качестве чрезвычайного представителя Югославского правительства находился в Берлине. В 1926 г. избран членом-корреспондентом Сербской королевской академии. В том же году назначен вице-консулом в Марсель, в 1927 г. переведён в Генеральное консульство в Париже, а в апреле 1928 г. – в Мадрид. С июня 1929 г. секретарь посольства в Брюсселе, с января 1930 г. – секретарь постоянного представительства Королевства Югославия при Лиге наций в Женеве. В 1933 г. продолжил работу в Министерстве иностранных дел в Белграде; отказался публиковаться в «Антологии новой хорватской лирики», объясняя своё решение приверженностью идеям югославянского единства.

Помощник министра иностранных дел (1937), полномочный министр и чрезвычайный посланник Королевства Югославия в Берлине (1939). Осенью 1939 г. ходатайствовал об освобождении польских учёных и деятелей культуры из Кракова, арестованных немцами. 15 марта 1940 года вёл переговоры с советским представителем А. А. Шкварцевым, который сообщил Андричу об ухудшении отношений между СССР и фашистской Италией[3].

В феврале и марте 1941 г. выступил против тайных переговоров с Германией, ведущихся за его спиной. Подал в отставку, которая не была принята.

В апреле 1941 г. после объявления Германией войны Югославии Андрич вместе с подчинёнными был выслан в Белград. В ноябре того же года отправлен на пенсию, но отказался её получать, равно как и подписать «Обращение к сербскому народу», где осуждалась любая попытка сопротивления оккупантам. В 1942 г. не дал разрешения С. С. Стефановичу, председателю сообщества «Српска књижевна задруга» («Сербского литературного сообщества»), на публикацию своих произведений.

Именно в это время, после начала Второй мировой войны и ухода в отставку, Андрич пишет произведения, которым суждено получить всемирную известность.

С 1945 г. депутат парламента Боснии и Герцеговины. С 1946 г. заместитель председателя Общества культурного сотрудничества Югославии и Советского Союза, председатель Союза писателей Югославии. Посетил Москву, Ленинград и Сталинград; впечатления о поездках отразились в путевых заметках «На Невском проспекте» (1946) и «Впечатления из Сталинграда» (1947).

Член Президиума парламента Боснии и Герцеговины (1947), депутат парламента Югославии (1950), председатель Союза писателей Сербии (1954). Первым подписал Новисадский договор 1954 г. о единстве сербскохорватского литературного языка. Член Союза коммунистов Югославии (1954). В 1958 г. вступил в брак с Милицей Бабич (1909–1968), костюмером Национального театра в Белграде.

В 1954 году Андрич вступает в Коммунистическую партию Югославии и становится председателем Союза югославских писателей. Он был первым, кто в 1954 году подписал Новисадский договор о единстве сербскохорватского литературного языка. В 1961 году Андрич был удостоен Нобелевской премии в области литературы. Умер писатель в 1975 году в Белграде.

Вопрос о национальной принадлежности

В молодости Андрич называл себя хорватом, католиком. В зрелые годы, как обычно считается, полагал себя сербом. Находят у него симпатии и к мусульманам-боснякам, отразившиеся, в частности, в историческом романе «Мост на Дрине». Природа этого синтетизма связана с убеждением писателя в единстве южных славян, государственной формой которого должна была быть Югославия, а способом художественного мышления — единая литература. Тем не менее, для мусульман-босняков он остаётся негативной фигурой; в 1992 г. босняк-националист разрушил его памятник.

Творчество и признание

Первая публикация – стихотворение в прозе «В сумраке» («У сумрак», 1911). В 1914 г. семь стихотворений были включены в антологию «Молодая поэзия Хорватии» («Hrvatska mlada lirika», 1914).

Название первой книги стихотворений в прозе, написанной в заключении, «Ex Ponto» (1918) отсылает к «Понтийским посланиям» Овидия («Epistolae ex Ponto») и свидетельствует о трагическом восприятии мира, на котором сказались как влияние экзистенциальной философии С. Кьеркегора, так и личные обстоятельства: тюремное заключение и болезнь. В этих произведениях Бог предстаёт искусителем, превращающим страдающую душу человека в пустыню, что уже не жаждет влаги, а лирический герой – мудрецом, постигающим смысл существования и выбирающим жизнь.

Вторая книга стихотворений в прозе «Тревоги» («Немири», 1920), чьё название отсылает к экзистенциальной тревоге Кьеркегора, частично написана в тюрьме и на поселении. Лирический герой переходит от осознания страданий как проявления божественной любви к социальной критике мироустройства, признаётся в поклонении природе и отрицает оправданность мучений человека.

В ранних поэтических произведениях Андрича нашли отражение присущее экспрессионизму осознание кризиса цивилизации и поиск различных, часто противоположных, путей его преодоления. Сербский писатель С. Винавер, автор «Манифеста экспрессионистской школы» («Манифест експресионистичке школе», 1920), причислял Андрича наряду с М. Црнянским и М. Крлежей к наиболее выдающимся представителям этого направления.

В 1922 г. в журнале «Мисао» («Мысль») опубликован поэтический цикл «О чем я мечтаю и что со мной происходит» («Шта сањам и што ми се догађа»). Впоследствии, в 1976 г., под тем же названием вышел сборник стихотворений, созданных в 1911–1973 гг. Написанные преимущественно свободным стихом или в прозе, они пронизаны трагическим мироощущением, осознанием смертности человека: «…вечен только / Наш сон о вечности» («Воскресение к жизни», «Uskrs»: Andrić I. Ex ponto, nemiri, lirika. Sarajevo [et al.], 1986. S. 181), сквозь которую изредка звучит робкая надежда на будущее: душа героя «тихим голосом просит немного места / В одном из бескрайних садов райских…» («Ни богов, ни молитв…», «Ни богова ни молитава…»: Andrić I. Ex ponto, nemiri, lirika. S. 255).

В 1914 г. впервые обратился к малой прозе. В рассказах «Путь Алии Джерзелеза» («Пут Алиjе Ђерзелеза», 1920), «Рассказ о слоне визиря» («Прича о везировом слону», 1921), «В лагере» («За логоровања», 1922), «Мустафа Мадьяр» («Мустафа Мађар», 1923), «Сон бега Карчича» («Сан бега Карчиħа», 1925), «Наложница Мара» («Мара милосница», 1925), «Туловище» («Труп», 1937) показано историческое прошлое Боснии, на фоне которого раскрывается драматизм отношений между мужчиной и женщиной.

Женщина у Андрича то предстаёт жертвой патриархального общества [рассказы «Любовь в провинциальном городке» («Љубав у касаби», 1923), «Пытка» («Злостављање», 1946, одноимённая экранизация режиссёра П. Зека, 1992)], то обретает демонические черты [рассказ «Времена Аники» («Аникина времена», 1931, экранизация В. Погачича, 1954)], то является в образе призрака, символизируя чистую духовность [рассказ «Елена, женщина, которой нет» («Jелена, жена коjе нема», 1962)].

Грустно-комический оттенок любовь приобретает в рассказах «Чоркан и швабочка» («Ћоркан и Швабица», 1921, экранизация У. Ковачевича, 1980) и «Женщина на камне» («Жена на камену», 1954, экранизация Н. Диздаревича, 1978): опустившийся мужчина мечтает о недостижимом идеале.

Среди героев рассказов «В мусафирхане» («У мусафирхани», 1923), «Исповедь» («Исповест», 1928), «У котла» («Код казана»,1930), «Напасть» («Напаст», 1933), «Туловище» (1937) встречаются монахи-францисканцы, игравшие важную роль в духовной жизни Боснии под властью турок.

Рассказы «Жажда» («Жеђ», 1934), «Ковёр» («Ћилим», 1948, экранизация А. Евджевича, 1980), «Стачка на ковровой фабрике» («Штраjк у ткаоници ħилима», 1950, экранизация У. Ковачевича, 1986), в «Рассказе о кмете Симане» («Прича о кмету Симану», 1948, экранизация С. Купусовича, 1978) и «Рассказ о соли» («Прича о соли», 1955) свидетельствуют о тяготах жизни и раскрывают социальные конфликты. Рассказы «Заяц» («Зеко»,1948), «Кафе «Титаник»» («Бифе "Титаник"», 1950, экранизация Э. Кустурицы, 1979), «Разрушения» («Разарања», 1960) повествуют о судьбах людей на фоне событий 2-й мировой войны 1939–1945 гг.

В рассказе «Письмо, датированное 1920 годом» («Писмо из 1920. године», 1946, экранизация С. Салетовича, 1995) Андрич размышляет о национальной и религиозной нетерпимости в Боснии. Автор письма и друг повествователя доктор Макс Левенфельд приходит к парадоксальному выводу о том, что жителями страны, несмотря на твёрдость веры, глубину чувств и стремление к справедливости, руководит ненависть, ведущая в конечном итоге к самоуничтожению. Левенфельд покидает Боснию и уезжает в благополучный Париж, а затем в Испанию времён Гражданской войны 1936–1939 годов, где и погибает.

В книге рассказов «Дом на отшибе» («Куħа на осами», 1976) автор-повествователь вступает в общение с литературными героями своих произведений Бонваль-пашой, Али-пашой, Бароном. В рассказе «Землемер и Юлка» («Геометар и Jулка») он приводит драматическую любовную исповедь случайного собеседника в поезде, навестившего писателя в момент его размышлений, в рассказе «Яков, друг детства» («Jаков, друг из детињства») мысленно встречается с другом прежних дней, в рассказе «Рабыня» («Робиња») узнаёт о печальной судьбе девушки-самоубийцы, рассказанной ему морским прибоем.

В масштабном историческом романе-хронике «Мост на Дрине» («На Дрини ħуприja», 1945; 40 прижизненных изданий, экранизация Ж. Ристича, 1973, русский перевод 1956) раскрыл историю знаменитого моста в боснийском Вишеграде, построенного Соколлу. Роман охватывает четыре столетия: с 1516 г., когда десятилетнего мальчика из села Соколовичи, будущего великого визиря Соколлу, уводят в янычары, до взрыва моста в 1914 г. Первая часть посвящена событиям до оккупации Боснии и Герцеговины в 1878 году и представлена как роман в новеллах. Вторая часть охватывает период 1878–1914 гг. и представляет в сюжетном плане единое целое.

В своём творчестве И. Андрич воссоздаёт драматическую, а подчас и трагическую картину мира, моделью которого предстаёт Босния – своеобразный перекрёсток цивилизаций и конфессий. Гуманизм писателя проявлялся в поисках единства человечества, в преодолении противостояния Востока и Запада, а его созерцательная мудрость – в обращении к мифу и легенде. Художественный мир Андрича, опирающийся на фольклор и отсылающий к вневременным основам бытия, близок к магическому реализму. Действие многих произведений разворачивается в строго очерченном, исторически достоверном пространстве, под которым обнаруживается иной, «магический» слой, позволяющий увидеть события в новом освещении, а особое использование категории времени и субъектной организации повествования дают возможность читателю свободно перемещаться по разным эпохам.

Утверждение Андричем мудрости как высшей ценности предполагает осознание важности молчания, повышает значимость слова. Андричу присуща глубокая психологическая достоверность и объективность повествования, за которой скрывается глубоко прочувствованное отношение писателя к сотворённому им миру.

Нобелевская премия по литературе «за силу эпического дарования, позволившего во всей полноте раскрыть человеческие судьбы и проблемы, связанные с историей его страны» (1961).

Цитаты

Память

- Премия имени Иво Андрича (учреждена Правительством Сербии и мэрией города Вишеград в 2012 году), вручается писателям, пишущим на славянских языках. Будет вручаться с 2013 или 2014 года (дата вручения — день, в который Андрич получил Нобелевскую премию), вручаться будет лично президентом Сербии, денежный эквивалент 100 тысяч евро[5].

- В 2012 году в Боснии и Герцеговине произошла закладка мемориального района («города в городе») Андричграда на территории Вишеграда. Открытие района состоялось в 2014 году.

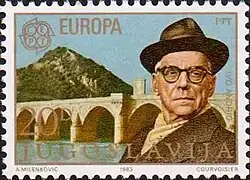

В филателии

Андрич на фоне Вышеградского моста. Югославская марка 1983 года

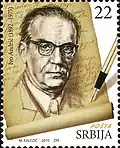

Андрич на фоне Вышеградского моста. Югославская марка 1983 года Почтовая марка Сербии, 2010

Почтовая марка Сербии, 2010 Почтовая марка Сербии 2011 года, посвящённая к 50-летию вручения Нобелевской премии по литературе

Почтовая марка Сербии 2011 года, посвящённая к 50-летию вручения Нобелевской премии по литературе Почтовая марка Сербии 2021 года, посвящённая к 60-летию вручения Нобелевской премии по литературе

Почтовая марка Сербии 2021 года, посвящённая к 60-летию вручения Нобелевской премии по литературе Иво Андрич (слева) на почтовой марке Сербии, посвящëнной к 140-летию установления дипломатических отношений между Сербией и Португалией, 2022

Иво Андрич (слева) на почтовой марке Сербии, посвящëнной к 140-летию установления дипломатических отношений между Сербией и Португалией, 2022

В бонистике

Публикации на русском языке

- Травницкая хроника. Мост на Дрине. — М.: Художественная литература, 1974.

- …человеку и человечеству. — М.: Радуга, 1983.

- Собрание сочинений в 3-х томах. — М.: Художественная литература, 1984—1985.

Примечания

- ↑ de Roux P. Nouveau Dictionnaire des œuvres de tous les temps et tous les pays (фр.) — 2 — Éditions Robert Laffont, 1994. — Vol. 1. — P. 98. — ISBN 978-2-221-06888-5

- ↑ Ivo Andrić // Store norske leksikon (бук.) — 1978. — ISSN 2464-1480

- ↑ Животич А. Югославско-советские отношения. 1939—1941 / Перевод с сербского П. Е. Зеновской, М. М. Василькиной. — М.: Политическая энциклопедия, 2019. — С. 97.

- ↑ Анатолий Павлович Кондратов. Новейшая книга фактов для самых умных и любознательных в вопросах и ответах. В 3 т. Т. 2. Мифология. Религия.. Новейшая книга фактов. Том 2. Мифология. Религия. bookitut.ru. Дата обращения: 1 января 2020. Архивировано 8 марта 2014 года.

- ↑ Газета «Книжное обозрение», 2012, № 16

Литература

- Лихачёва Л. П. Иво Андрич. — Биобиблиографический указатель. — М.: Книга, 1974.

- Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия. — М.: Прогресс, 1992.

На иностранных языках

- Ivo Andric (англ.) / Editor Horst Frenz. — Nobel Lectures, Literature 1901-1967. — Amsterdam: Elsevier Publishing Company, 1969. — (на сайте Нобелевской премии).

- Minde R. Ivo Andrić; Studien über seine Erzahlkunst. München, O. Sagner, 1962

- Popović G., Lukic R.D. Ivo Andrić: bibliografija dela, prevoda i literature. Beograd: Srpska Akademija nauka i umetnosti, Biblioteka, 1974

- Dimitrijevic K. Ivo Andric ́Gornji. Milanovac: Dečje novine, 1981.

- Hawkesworth C. Ivo Andric: bridge between East and West. London; Dover: Athlone Press, 1984

- Juričić Z. The man and the artist : essays on Ivo Andrić. Lanham: University Press of America, 1986

- Mukerji V.S. Ivo Andric: a critical biography. Jefferson: McFarland, 1990

- Petković R. Ivo Andric 1892—1992. Belgrade: Ivo Andrić Foundation, 1991

- Palavestra P. Ivo Andrić i njegovo vreme. Beograd : SANU, 1992

- Vucinich W.S. Ivo Andric revisited: the bridge still stands. Berkeley: International and Area Studies, 1995

- Savić Benghiat D., Skoric S., Đukić Perišić Z. Jewish portraits in the works of Ivo Andrić. Toronto: Serbian Literary Co., 2005 ́

- Müller M. Die Selbst- und Fremdwahrnehmung der bosnischen Völker in der historischen Prosa von Ivo Andric und Isak Samokovlija. Frankfurt/Main: Lang, 2006

Ссылки

- Председатель Совета директоров: академик Миро Вуксанович: Фонд Иво Андрич.