Битва при Морле

| Битва при Морле | |||

|---|---|---|---|

| Основной конфликт: Столетняя война, Война за бретонское наследство | |||

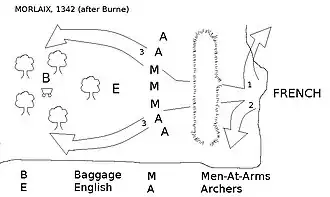

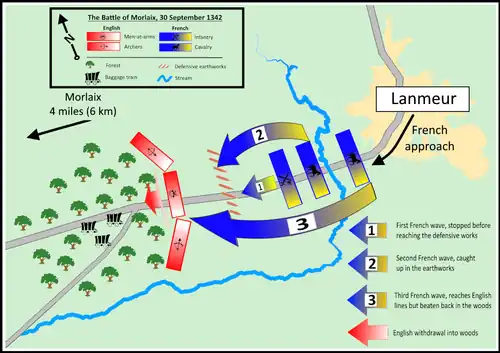

Карта расположения английских войск во время боя | |||

| Дата | 30 сентября 1342 года | ||

| Место | Морле, Бретань, Франция | ||

| Итог | победа англичан | ||

| Противники | |||

|

|

|||

| Командующие | |||

|

|

|||

| Силы сторон | |||

|

|||

| Потери | |||

|

|||

|

|

|||

Битва при Морле произошла в городе Морле 30 сентября 1342 года между Англией и Францией. Английские войска осаждали город Морле, пока не прибыло французское подкрепление. Англичане соорудили крепкую оборонительную позицию. После неоднократных нападений французы вынудили англичан отступить в лес, однако сами также отступили. Примечательно, что это первое использование тактического отступления англичанами в средневековой войне.

Предыстория

Бретань была провинцией Франции, но, хотя герцоги Бретани были вассалами французских королей, они управляли герцогством как независимые правители.[1][2][3] Тем не менее, когда в 1337 году между Францией и Англией началась Столетняя война, герцог Бретани Жан III Добрый (пр. 1312—1341 гг.), сражался бок о бок со своим сюзереном — королем Франции Филиппом VI (пр. 1328—1350 гг.). Жан умер 30 апреля 1341 г., оставив после себя спорное наследство: на герцогство претендовали его племянница Жанна де Пентьевр и младший сводный брат Жан де Монфор; Жанна была замужем за французским дворянином и племянником короля Франции Карлом Блуа[4][5][6] У Жана были более веские юридические притязания, но аристократия и духовенство мало знали о нём и в основном предпочитали Карла, поддержка Жана исходила в основном от низших слоев общества, особенно в городах.[7][8][9]

В начале июня 1341 года Жан захватил почти все укрепленные пункты в Бретани и к середине августа практически полностью обосновал свои притязания на герцогство. Филипп поначалу не обращал внимания на ситуацию, игнорируя просьбы о помощи от Карла Блуа. Справедливо подозревая, что Монор ведет переговоры с англичанами, французы 7 сентября объявили Карла законным наследником. Филипп счел привлекательным становление своего родственника герцогом, поскольку это укрепило бы королевский контроль над традиционно полуавтономной провинцией. Он был готов выделить значительные военные ресурсы для достижения этой цели и направил армию на поддержку Карла.[10][11][12]

Эта армия за шесть месяцев, начиная с сентября 1341 г., захватила всю восточную Бретань, за исключением Ренна, и пленила Жана в плен.[13][note 1] Жена Монфора Жанна Фландрская, находилась в Ренне с их 2-летним сыном Жаном и герцогской казной, когда пришло известие о поимке её мужа. Современные летописцы считали её энергичным и эффективным лидером, она действовала решительно и агрессивно. Она отозвала действующую армию из западной Бретани, приняла командование и перебралась в Энбон. Это был небольшой, но обнесенный крепкими стенами городок с выходом к морю, и оттуда партия Монфора сохраняла контроль над большей частью западной Бретани, маленький Жан стал номинальным главой фракции и наследником прав своего отца на герцогство. Жанна отправила своего старшего советника Амори де Клиссона к Эдуарду III в Англию с крупной суммой, чтобы поощрить английскую военную интервенцию, и ждала развития событий.[16][17][18][19] К концу 1341 г. Эдуард III выступил в поддержку Монфора в рамках продолжения войны с Францией.[20]

1341

В 1341 году Жан III, Герцог Бретани, умер, не оставив наследника. Вопрос о правопреемстве разжёг гражданскую войну в Бретани, длившуюся около 25 лет. Война шла между сводным братом Жана, Жаном де Монфор, и его племянницей Жанной де Пантьевр, женой Карла де Блуа. Карл и Жанна были поддержаны дворянством и духовенством, а Жан был непопулярным среди знати, его основные силы были сосредоточены в Иль-де-Франс. Карл был племянником Филиппа VI, короля Франции, который поддержал претензии Жанны, в то же время как Англия поддержала притязания Жана де Монфора.

1342

Изначально Эдуард III, король Англии, мало чем мог помочь Монфортистам, в его стране также были внутренние проблемы, но в конце концов у него появилась возможность отправить небольшой отряд под командованием сэра Вальтера Мауни на помощь Монфору. После первых успехов Мауни Эдуард решил отправить большую армию рыцарей и лучников под командованием Уильяма де Богуна, 1-го графа Нортгемптона. Долгое время отправка войск откладывалась, и когда, наконец, англичане прибыли в Бретань, Жан де Монфор был уже узником французов. Борьбу вела его жена Жанна де Монфор. Когда Нортгемптон был уже у берега 18 августа 1342 года, графиня, её люди и остатки войск Мауни попали в осаду, организованную вокруг Бреста большой французской армией под командованием Карла де Блуа; с им моря помогали генуэзские корабли. По прибытии Нортгемптона французы сбежали, не потрудившись даже отвлечь маленькое английское войско, и город Брест был освобожден.

Прибытие англичан

.jpg)

Английскому подкреплению потребовалось много времени для прибытия.[17] Небольшой английский отряд в 234 человек под командованием сэра Уолтера Мауни прибыл в мае 1342 г. и снял осаду Хеннебонта.[23] Ход событий пошел против партии Монфора из-за огромного военного превосходства французов. К июлю Жанна была вынуждена отступить далеко на запад Бретани и оказалась в осаде в порту Бреста, единственном оставшемся укрепленном месте, удерживаемом её группировкой.[24] Карл Блуа с большой армией окружил город[25] а 14 наёмных генуэзских галер блокировали его с моря.[26] Брест был на грани капитуляции, когда 18 августа туда прибыли англичане. Их флот из 260 кораблей, включая неизвестное количество галер, застал генуэзцев врасплох. Генуэзцы бежали, а 11 их кораблей были сожжены.[27][28]

Английский флот вёз 1,350 тыс. солдат,[27] что было намного меньше осаждавших Брест французов. Но, видя, как много английских кораблей скопилось на рейде Бреста, а английский авангард высаживается на берег, они ожидали нападения огромного войска. Карл быстро снял осаду и отступил, оставив западную Бретань, где население было решительно настроено в пользу Монфора.[25][29] Часть французских войск отступила вдоль южного побережья Бретани, но основная часть армии последовала за ним в Генгам.[30] Здесь он сосредоточил свои силы и призвал местных рекрутов..[25] Англичанами командовал граф Нортгемптона Уильям де Богун, который через несколько дней после высадки получил подкрепление в 800 человек под командованием Роберта III д’Артуа. Он также объединил несколько небольших английских отрядов и неизвестное число бретонских сторонников Монфора. Эдуард III планировал последовать за ним со значительными силами, и поэтому первой миссией Нортгемптона было захватить порт на северном побережье Бретани.[30]

Морле находится примерно на полпути между Брестом и Генганом. Это был город с мощными укреплениями и безопасной гаванью в 50 км от Бреста.[30] Карл оставил там достаточно провизии и хороший гарнизон, прежде чем отступить ещё на 60 километров по дороге на северное побережье. Нортгемптон двинулся на Морле,[25] захватив территорию к западу от него.[31] Прибыв 3 сентября и обнаружив, что гарнизон хорошо подготовлен к осаде, он атаковал Морле . Это продолжалось большую часть дня, его сильно теснили, и в конце концов англичане были отбиты, понеся большие потери. Затем они приступили к обычной осаде.[25][32] Вполне возможно, что Нортгемптон ожидал дальнейшего усиления своего воска сторонниками Монфора.[31] Теперь Карл понимал, что его войска значительно превосходят англичан численностью, хотя и не настолько, как он надеялся. Отряд Эдуарда все ещё находился в Англии в ожидании отправки, и французы ошибочно полагали, что он будет использован на севере Франции, вероятно, высадившись в Пикардии. Для противостояния этой воображаемой угрозе была собрана армия, в том числе много людей, переведенных из Бретани[32]

Силы сторон

Историк Джонатан Сампшн описывает 1350 человек из Нортгемптона как наполовину латников, наполовину лучников; Келли Деврис говорит, что большинство из них были лучниками. К ним присоединились выжившие из передового отряда численностью 234 человека, прибывшего тремя месяцами ранее, из которых 34 были латниками и 200 лучниками, и по меньшей мере ещё одна группа английских войск численностью 110 человек. Через несколько дней после прибытия к ним присоединились ещё 800 человек из Англии, чей состав неизвестен.[33][34][35][36] Историк Эндрю Эйтон делает вывод, что в составе англичан было примерно столько же лучников, сколько и латников.[37] Основную часть английской армии составляли бретонцы с различным уровнем оснащения, подготовки и боевым духом.[38] Общая численность войск под командованием Нортгемптона, по оценкам, составляла 3 — 5 тыс. человек.[39] Неясно, сколько человек из этого отряда приняло участие в последующем сражении, поскольку для сдерживания гарнизона Морле был оставлен отряд.[40] Эйтон называет меньшую цифру — 1,1 тыс. англичан и «неопределенное число бретонцев».[37]

Среди историков существуют разногласия по поводу численности французской армии. Три современных летописца называют 20 тыс. человек; 3 тыс. всадников, 1,5 тыс. наемных пехотинцев и рекрутскую пехоту «без числа» (очень много); и просто «огромную армию»..[41] Историк Альфред Берн говорит, что размер «достиг невероятных цифр», и упоминает 15 тыс., отвергая более ранние оценки в 30 тыс.[28] Деври пишет: «возможно… целых 15 тыс.», сопроводив это комментарием Берна и упомянув другие оценки. Он признает, что англичане были в значительном меньшинстве, «возможно, в соотношении 1:4».[42] Самптон считает, что у Карла Блуа было 3 тыс. кавалеристов, 1,5 тыс. профессиональных пехотинцев и неопределенное количество бретонских пехотинцев-новобранцев, описывая последних как «разношерстное войско».[43] Мэтью Беннетт предположил, что «возможно, 3 тыс. латников и 1,5 тыс. генуэзских наемников» и было общей численностью войск Карла, которое, по его мнению, были значительно больше английской армии; чуть позже он также упоминает легкобронированную бретонскую пехоту, возглавлявшую французскую атаку.[44] По словам Джона Вагнера, французская армия была «в несколько раз больше» английской.[45]

Латники обеих армий носили стеганый гамбезон под кольчугой, которая закрывала тело и конечности. К этому добавлялось различное количество пластинчатых доспехов на теле и конечностях, в большей степени для более состоятельных и опытных воинов. Головы защищали бацинеты — железные или стальные шлемы с открытым забралом, к нижнему краю которых крепилась кольчуга для защиты горла, шеи и плеч. Подвижное забрало (лицевой щиток) защищало лицо. Они несли с собой щиты-обогреватели, обычно сделанные из тонкого дерева и обтянутые кожей. Все английские латники спешились. Об оружии ничего не известно, но в подобных битвах копья использовали как пики, а также разрубали их, чтобы использовать в качестве коротких копий, или сражались мечами и боевыми топорами.[46][47][48][49][50] Воины сидели верхом на полностью незащищенных доспехами лошадях и вооружались деревянными копьями, обычно ясеневыми, с железными наконечниками и длиной около 4 м.[51]

Длинный лук, которым пользовались все английские лучники,[note 2] был уникальным для них; на освоение его уходило до 10 лет, и опытный лучник мог выпускать до десяти стрел в минуту на расстояние более 300 метров.[note 3] Компьютерный анализ, проведенный Варшавским технологическим университетом в 2017 году, показал, что тяжелые стрелы с заострённым наконечником могли пробивать типичную пластинчатую броню того времени на расстоянии 225 м. Глубина проникновения на такой дистанции была бы незначительной, но увеличивалась бы по мере приближения к цели или при наличие брони не самого лучшего качества, доступного в то время.[54][note 4] Современные источники часто сообщали о пробивавших доспехи стрелах.[56] Лучники обычно имели при себе один колчан с 24 стрелами. Обычно, когда ожидалось сражение, каждому из них выдавали один или два дополнительных колчана, чтобы в общей сложности на человека приходилось не более 72 стрел. Но даже этого было достаточно лишь на пятнадцать минут непрерывной стрельбы, хотя по мере того, как сражение затягивалось, темп стрельбы замедлялся. Требовалось регулярно доставлять боеприпасы из находившихся в тылу повозок; лучники также выходили вперед во время пауз в бою, чтобы забрать стрелы.[57][58][59]

Об оружии, используемом наемной пехотой или бретонскими ополченцами на французской стороне ничего не известно. Ливингстон и Витцель утверждают, что у французов «не было лучников»;[60] Альфред Берн считает, что по крайней мере часть, а возможно, и вся их наемная пехота была арбалетчиками.[61] Беннетт также упоминает о присутствии генуэзских арбалетчиков во французской армии.[44][note 5] Обученный арбалетчик мог стрелять дважды в минуту[64] на расстояние 200 м. (вдвое короче эффективной дальности лучника).[65][66]

Передвижение внутри страны

Из Бреста Нортгемптон двинулся вглубь земель Бретани, и в конце концов он достиг города Морле, одного из оплотов Карла де Блуа. Он провел первую неудачную атаку на город, и, получив отпор, с небольшими потерями англичане начали осаду.

Силы Карла после осады Бреста росли, и к моменту битвы при Морле составляли, судя по всему, около 15 000 человек. По некоторым данным, армия Нортгемптона была значительно меньше, чем армия Карла. Блуа решил помешать захвату города, и направился с армией на помощь осаждённым. Нортгемптону заранее сообщили о надвигающимся подкреплении противника, поэтому, не желая оказаться в ловушке между Карлом де Блуа и гарнизоном Морле, он решил отступить, но Карл совершил ночной марш-бросок, чтобы перехватить его.

Сведения о битве крайне скудны. Только три летописца (Джеффри Бейкер, Адам Муримут и Генри Найтон) упоминают битву, и все они англичане.

Ни один из летописцев не описывает битву подробно. Двое хронистов заявили, что французы были развернуты в 3 линии. По крайней мере, одна из французских дивизий состояла исключительно из конных рыцарей во главе с Жоффруа де Шарни. Адам Муримут упоминает, что общая численность французских войск была 3000 кавалеристов, 1500 пехотинцев, среди которых были генуэзцы и смешанные силы Бретонской пехоты. Большая часть бретонцев, вероятно, представляла собой малоэффективное местное ополчение. Численность английской армии тоже не ясна. Нортгемптон по прибытии в Брест имел менее 1500 человек. Его армия была укреплена отрядами Роберта Артуа, имевшим под своим началом 800 человек, и неизвестным количеством бретонцев с неясной подготовкой. Артуа должен был оставить немного людей позади, в гарнизоне Морле, и можно предположить, что английская армия была меньше, чем французская, однако все цифры приведены английскими источниками, вследствие чего численность французов наверняка преувеличена, чтобы английское войско выглядело значительнее.

Прелюдия

Теперь более точно осведомленный о численности войск Нортгемптона Карл решил сохранить Морле, и его армия двинулась обратно на запад.[31] Не желая оказаться зажатым между Карлом и гарнизоном Морле, Нортгемптон повел большую часть своих войск ночным маршем 29/30 сентября. Крупная деревня Ланмер находилась в 11 км. к северо-востоку от Морле и немного не доходя до него, англичане нашли подходящую оборонительную позицию и окопались.[41] Они расположились в линию поперек дороги с пологим спуском к ручью, который изгибался, прикрывая их правый фланг[44][67] Лес в 100 метрах позади них был слишком густым, чтобы кавалерия могла легко прорваться, и поэтому они разместили там свой обоз. — это могло бы послужить объединяющим фактором, если бы сражение обернулось против них.[45][61] Нортгемптон решил сражаться в обороне и пешим порядком,[68] поэтому лошадей тоже оставили в лесу.[44] Немного впереди линии фронта были вырыты ров и ямы-ловушки, замаскированные ветками и травой.[40][69][note 6] Англичане развернулись в то, что стало их стандартным строем, со спешившимися латниками в центре, окруженными с каждой стороны лучникамиs.[67]

Армия Карла продвигалась на запад по прибрежной дороге, и вполне возможно, что его кавалерия провела ночь в деревне Ланмер, а пехота расположилась биваком дальше к востоку. Как только утром 30 сентября были определены позиции англичан к юго-западу, Карл потратил некоторое время на приведение своей армии в боевой порядок: разделил её на три отделения, или баталии, расположенные одна за другой, с большими промежутками между ними. В нескольких источниках говорится, что передовое отделение состояло в основном из пехоты бретонских новобранцев, необходимость пропустить их через кавалерию в деревне объясняет, почему французы начали атаку примерно в 15:00.[44][72]

Атаки французов

Первая французская баталия выступила против англичан. Современные историки расходятся во мнениях относительно её состава. Большинство утверждает, что она состояла из бретонских пехотинцев-новобранцев,[73][45][44]но Сампшн пишет, что это были преимущественно франко-бретонские конные латники,[40] по мнению Деврис состав был смешанным.[74] Нападавшие пересекли ручей, параллельно английской линии и двинулись вверх по пологому склону. Английские лучники выпустили свои стрелы, как только эта массированная цель оказалась на большом расстоянии, и наступление превратилось в хаос. Ни один из нападавших не добрался до замаскированной траншеи перед линией фронта англичан, прежде чем бежать обратно в Ланмер.[73][45]

Последовала пауза и, возможно, какое-то совещание военного руководства армии Карла, затем двинулась вторая баталия, состоявшая только из конных воинов. Они предприняли решительную, но беспорядочную атаку на англичан,[75] которая провалилась, когда ведущие лошади упали в замаскированный ров, а следовавшие следом лошади и всадники споткнулись о них. Английские лучники с большим успехом направили град стрел в эту большую, неподвижную мишень с близкого расстояния.[45] Сампшн пишет, что «потери были ужасающими»,[40] Вагнер пишет об «ужасной казни».[45] Небольшая группа французской кавалерии, около 200 человек, преодолела это препятствие и продолжила наступление. Они сошлись с английскими спешившимися латниками и ворвались на их позиции, но их было так мало и они находились в таком беспорядке, что были отрезаны, окружены и все либо убиты, либо взяты в плен. Пленных отправили обратно в вагонфорт.[73]

В сражении наступила ещё одна пауза, более продолжительная, чем предыдущая, пока Карл с соратниками оценивали ситуацию. Оставшаяся французская баталии сама по себе превосходила английскую армию численностью; как и вторая, она состояла исключительно из конных воинов. В конце концов была предпринята третья атака, что может быть связано с рыцарскими идеалами того времени: дворяне, возможно, предпочитали умереть в бою, чем бесчестно отказаться от боя, особенно против превосходящего их по численности врага.[76] Нортгемптон был обеспокоен тем, что у английских лучников заканчивались стрелы и что ров был меньшим препятствием, как потому, что он больше не был неожиданностью, так и потому, что во многих местах он был перекрыт телами убитых и раненых людей и лошадей. В результате, когда он увидел, что французы собираются для дальнейшего наступления, он приказал отходить в лес с тыла. Там англичане заняли оборонительную позицию в глубине леса, развернувшись во все стороны.[73][77] Как и ожидали англичане, французские конники с трудом пробивались через лесистую местность, и многие из них были застрелены английскими лучниками, несмотря на нехватку боеприпасов.[42] Сбитые с толку, французы отступили, окружили лес аванпостами и осадили английскую армию.[40] Беннетт и Берн оба отмечают, что эта часть сражения стала для французов более трудной, потому что их наемные арбалетчики дезертировали.[44]

Англичане оказались в ловушке в лесу с небольшим количеством продовольствия, возможно, на несколько дней. В конце концов, ночью они прорвались и вернулись в Морле, где продолжили осаду.[70][78] Они взяли с собой 150 пленных французских рыцарей,[note 7] одним из которых был Жоффруа I де Шарни, возглавлявший первую конную баталию, отправившуюся в атаку.[74][note 8] Число убитых и раненых с каждой стороны неизвестно, хотя общие потери французов были тяжелыми,[40][45] один современный историк утверждает, что были убиты тысячи человек.[82] Потери англичан были незначительными; есть упоминание об известном имени убитого латника, а другой тяжело ранен.[83][84]

Последствия

Гарнизон Морле устоял, и когда Эдуард III прибыл в Брест 26 октября, осада была снята, и Нортгемптон выступил на соединение с ним.[85] После битвы Карл и оставшиеся в живых французы отступили на восток.[78] Кампания в Бретани была прервана перемирием в Малеструа, заключенным 19 января 1343 г. Военные действия возобновились только в июне 1345 г.[86] Восточная и южная части Бретани в основном удерживались Карлом, которого по-прежнему активно поддерживали французы, в то время как западная и северная Бретань пребывала под контролем Монфора или англичан.[33]

Нортгемптон сделал выдающуюся военную и дипломатическую карьеру. Он участвовал в кампании Эдуарда III в 1359—1360 годах и был одним из участников переговоров по заключению мира в Бретиньи в 1360 г., который завершил эдвардианскую фазу войны ошеломляющей победой Англии.[87][88][89] Карл Блуа продолжал борьбу за контроль над Бретанью. В 1347 году он был взят в плен англичанами в битве при Ла Рош-Дерьен, освобожден в 1356 году и убит в 1364 году в битве при Оре. Герандский мирный договор положил конец гражданской войне в Бретоне в следующем году победой Монфора.[90]

Историография

Морле установил сильное английское присутствие в Бретани и возобновило почти завершённую гражданскую войну в Бретане.[91] Это было первое крупное сухопутное сражение Столетней войны[33][45][92] и впервые тактика англичан, заключавшаяся в развертывании пехоты с большим количеством лучников на обоих флангах, была применена за пределами Британии.[93] Кроме того, впервые такой подход был применен против конницы, а не пехоты, и было ясно, что при правильном применении подход приводит к победе.[60]

Ливингстон и Витцель предполагают, что из этой битвы трудно извлечь уроки, поскольку «Карл… был некомпетентным военным».[60] Предполагается, что французы вели себя так же безрассудно, как и в сражениях 1340-х годов.[40] Некоторые историки рассматривают битву при Морле как часть развития английской тактики в первой половине XIV в. и предполагают, что ожесточенные сражения против шотландцев в течение предыдущих 30 лет позволили англичанам разработать эффективную комбинацию своих различных типов войск и прийти к единому мнению о разрушительной эффективности английских лучников и латников при надлежащей координации действий. Вагнер описывает это как «величайшее тактическое новшество войны».[94][95] Историки сходятся во мнении, что тактика, использованная при Морле, была той, благодаря которой англичане одержали победы при Креси в 1346 году и Пуатье в 1356 г., и что победа Нортгемптона обеспечила моральное превосходство англичан, которое продолжалось в течение 30 лет.[70][96]

Исход битвы

После битвы две армии ушли с поля без больших потерь (иногда сообщается о 50 убитых французских рыцарях и 150 пленных). Однако английская армия достигла своих целей, в отличие от французской[97].

Сражение при Морле стало первым крупным в истории Столетней войны и произвело глубокое впечатление на современников[97]. Сражение вызывает огромный интерес точки зрения военного искусства[97][98].

Примечания

- ↑ Sumption, 1990, pp. 17,34–35.

- ↑ Wagner, 2006, p. 62.

- ↑ Jones, 1988, pp. 8–11.

- ↑ Sumption, 1990, pp. 370–371.

- ↑ Burne, 1999, pp. 66–67.

- ↑ Graham-Goering, 2020, pp. 47–49.

- ↑ Sumption, 1990, pp. 371, 374.

- ↑ Mortimer, 2007, p. 202.

- ↑ Wagner, 2006, p. 60.

- ↑ Allmand, 2001, p. 14.

- ↑ Sumption, 1990, pp. 377–378.

- ↑ Mortimer, 2007, p. 203.

- ↑ Sumption, 1990, p. 389.

- ↑ Sumption, 1990, pp. 388–391, 432.

- ↑ Mortimer, 2007, pp. 204, 219.

- ↑ Sumption, 1990, pp. 389–390, 409.

- 1 2 Mortimer, 2007, p. 204.

- ↑ Burne, 1999, p. 67.

- ↑ Visser, Snijder, 2014, pp. 33–34.

- ↑ Ormrod, 1990, p. 17.

- ↑ Rodger, 2004, p. 120.

- ↑ Rose, 2007, p. 16.

- ↑ Sumption, 1990, p. 393.

- ↑ Rodger, 2004, p. 101.

- 1 2 3 4 5 Burne, 1999, p. 70.

- ↑ Cushway, 2011, p. 112.

- 1 2 Rodger, 2004, p. 100.

- 1 2 DeVries, 1998, p. 139.

- ↑ Sumption, 1990, pp. 399–400.

- 1 2 3 Sumption, 1990, p. 400.

- 1 2 3 DeVries, 1998, p. 141.

- 1 2 Sumption, 1990, p. 401.

- 1 2 3 Curry, 2002, p. 37.

- ↑ Sumption, 1990, pp. 392, 397, 399.

- ↑ DeVries, 1998, pp. 143–144.

- ↑ Ayton, 1999, p. 258.

- 1 2 Ayton, 1999, p. 261.

- ↑ Sumption, 1990, pp. 400, 406.

- ↑ DeVries, 1998, p. 139 n. 13.

- 1 2 3 4 5 6 7 Sumption, 1990, p. 402.

- 1 2 Burne, 1999, p. 71.

- 1 2 Livingstone, Witzel, 2004, p. 13.

- ↑ Sumption, 1990, pp. 401–402.

- 1 2 3 4 5 6 7 Bennett, 1999, p. 5.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 Wagner, 2006, p. 222.

- ↑ Edge, Paddock, 1988, pp. 68–83.

- ↑ Prestwich, 2007, p. 155.

- ↑ Rogers, 2008, pp. 90–91.

- ↑ Mallett, 1974, p. 37.

- ↑ Ayton, 2007, p. 30, n. 128.

- ↑ Edge, Paddock, 1988, p. 88.

- ↑ Sumption, 1990, pp. 403, 406.

- ↑ Mitchell, 2008, p. 242.

- ↑ Magier, Nowak, Tomasz, Zochowski, 2017, pp. 73, 77, 81, 84.

- ↑ Pratt, 2010, p. 216.

- ↑ Rogers, 1998, p. 239.

- ↑ Burne, 1999, pp. 73–74.

- ↑ Strickland, Hardy, 2011, pp. 31, 278–279.

- ↑ Waller, Waller, 2010, pp. 169–170.

- 1 2 3 Livingstone, Witzel, 2004, p. 64.

- 1 2 Burne, 1999, p. 74.

- ↑ Schnerb, 2007, p. 267.

- ↑ Livingstone, Witzel, 2004, p. 61.

- ↑ Magier, Nowak, Tomasz, Zochowski, 2017, p. 70.

- ↑ Rogers, 1998, p. 238.

- ↑ Bachrach, Bachrach, 2017, p. 236.

- 1 2 Burne, 1999, p. 72.

- ↑ Tout, 1904, p. 714.

- ↑ Ayton, 2007c, p. 337.

- 1 2 3 Bennett, 1999, p. 6.

- ↑ DeVries, 1998, p. 164.

- ↑ Burne, 1999, pp. 72–73.

- 1 2 3 4 Burne, 1999, p. 73.

- 1 2 DeVries, 1998, p. 142.

- ↑ DeVries, 1998, pp. 142–143.

- ↑ Ayton, 2007, pp. 25–26.

- ↑ Wagner, 2006, pp. 222–223.

- 1 2 Burne, 1999, p. 75.

- ↑ King, 2017, p. 107.

- ↑ Kaeuper, Kennedy, 1996, p. 6.

- ↑ Harari, 2007, p. 112.

- ↑ Mortimer, 2007, p. 205.

- ↑ Ayton, 2007b, pp. 208, 211.

- ↑ Ayton, Preston, 2007, p. 376 n. 76.

- ↑ Sumption, 1990, pp. 402–404.

- ↑ Wagner, 2006, p. 207.

- ↑ Sumption, 1999, p. 445.

- ↑ Wagner, 2006, pp. 55, 60.

- ↑ Rogers, 2014, p. 421.

- ↑ Wagner, 2006, pp. 92–93.

- ↑ Wagner, 2006, pp. 60, 223.

- ↑ Sumption, 1990, p. 483.

- ↑ Tout, 1904, pp. 711–712.

- ↑ Wagner, 2006, pp. 17–18, 291.

- ↑ Burne, 1999, pp. 75–76, 171–172.

- ↑ Burne, 1999, pp. 75–76, 112–113.

- 1 2 3 nmre.ru Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback MachineБРЕТАНЬ И СРАЖЕНИЕ ПРИ МОРЛЕ. 1341—1342 ГОДЫ

- ↑ Бой при Морле. Дата обращения: 8 декабря 2015. Архивировано 10 декабря 2015 года.

Литература

- Allmand, Christopher. The Hundred Years' War: England and France at War, c. 1300–c. 1450. — Cambridge : Cambridge University Press, 2001. — ISBN 978-0-521-31923-2.

- Ayton, Andrew. Knights and Warhorses: Military Service and the English Aristocracy under Edward III. — Boydel Press : Woodbridge, Suffolk, 1999. — ISBN 978-0-85115-739-9.

- Ayton, Andrew. The Battle of Crécy: Context and Significance // The Battle of Crécy, 1346. — Boydell Press, 2007. — P. 1–34. — ISBN 978-1-84383-115-0.

- Ayton, Andrew. The English Army at Crécy // The Battle of Crécy, 1346. — Boydell Press, 2007b. — P. 159–252. — ISBN 978-1-84383-115-0.

- Bachrach, Bernard S. Warfare in Medieval Europe c.400–c.1453 / Bernard S. Bachrach, David S. Bachrach. — Abington, Oxfordshire; New York : Routledge, 2017. — ISBN 978-1-138-88765-7.

- Ayton, Andrew. Crécy and the Chroniclers // The Battle of Crécy, 1346. — Boydell Press, 2007c. — P. 287–350. — ISBN 978-1-84383-115-0.

- Ayton, Andrew. Topography and Archery: Further Reflections on the Battle of Crécy // The Battle of Crécy, 1346 / Andrew Ayton, Philip Preston. — Boydell Press, 2007. — P. 351–378. — ISBN 978-1-84383-115-0.

- Bennett, Matthew. The Development of Battle Tactics in the Hundred Years War // Arms, Armies and Fortifications in the Hundred Years War. — Woodbridge, Suffolk : Boydell & Brewer, 1999. — P. 1–20. — ISBN 978-0-85115-755-9.

- Burne, Alfred. The Crécy War. — Wordsworth Editions, 1999. — ISBN 978-1-84022-210-4.

- Curry, Anne. The Hundred Years' War 1337–1453. — Osprey Publishing, 2002. — ISBN 978-1-84176-269-2.

- Cushway, Graham. Edward III and the War at Sea. — Boydell Press, 2011. — ISBN 978-1-84383-621-6.

- DeVries, Kelly. Infantry Warfare in the Early Fourteenth Century. — Boydell Press, 1998. — ISBN 978-0-85115-567-8.

- Edge, David. Arms & Armor of the Medieval Knight / David Edge, John Paddock. — New York : Crescent Books, 1988. — ISBN 978-0-517-64468-3.

- Graham-Goering, Erika. Princely Power in Late Medieval France: Jeanne de Penthièvre and the War for Brittany. — Cambridge : Cambridge University Press, 2020. — ISBN 978-1-108-80554-4.

- Harari, Yuval N. For a Sack-full of Gold Écus: Calais 1350 // Special Operations in the Age of Chivalry, 1100–1550. — Boydell Press, 2007. — P. 109–124. — ISBN 978-1-84383-292-8.

- Jones, Michael. The Creation of Brittany: A Late Medieval State. — London : Hambledon Press, 1988. — ISBN 978-0-907628-80-4.

- Kaeuper, Richard W. The Book of Chivalry of Geoffroi de Charny: Text, Context, and Translation / Richard W. Kaeuper, Elspeth Kennedy. — University of Pennsylvania Press, 1996. — ISBN 978-0-8122-3348-3.

- King, Andy (2017). 'Then a Great Misfortune Befell Them': the Laws of War on Surrender and the Killing of Prisoners on the Battlefield in the Hundred Years War (PDF). Journal of Medieval History. 43 (1): 106–117. doi:10.1080/03044181.2016.1236502. S2CID 159619516. Архивировано из оригинала (PDF) 2019-10-22.

{{cite journal}}:|archive-date=/|archive-url=несоответствие временной метки; предлагается 22 октября 2019 (справка) - Livingstone, Marilyn. The Road to Crécy: The English Invasion of France, 1346 / Marilyn Livingstone, Morgen Witzel. — Routledge, 2004. — ISBN 978-0-582-78420-8.

- Mallett, Michael. Mercenaries and their Masters: Warfare in Renaissance Italy. — London : Bodley Head, 1974. — ISBN 978-0-370-10502-4.

- Magier, Mariusz; Nowak, Adrian; et al. (2017). Numerical Analysis of English Bows used in Battle of Crécy. Problemy Techniki Uzbrojenia. 142 (2): 69–85. doi:10.5604/01.3001.0010.5152. ISSN 1230-3801.

- Mitchell, Russell. The Longbow-Crossbow Shootout at Crécy (1346): Has the "Rate of Fire Commonplace" Been Overrated? // The Hundred Years War (Part II): Different Vistas / L. J. Andrew Villalon ; Donald J. Kagay. — Brill, 2008. — P. 233–257. — ISBN 978-90-04-16821-3.

- Mortimer, Ian. The Perfect King: The Life of Edward III, Father of the English Nation. — London : Pimlico, 2007. — ISBN 978-1-84413-530-1.

- Ormrod, W. Mark. Edward III. — New Haven : Yale University Press, 1990. — ISBN 978-0-300-11910-7.

- Pratt, P. L. Testing the Bows // Longbow: A Social and Military History. — Yeovil, Somerset : Haynes Publishing, 2010. — P. 205–217. — ISBN 978-1-85260-620-6.

- Prestwich, Michael. The Battle of Crécy // The Battle of Crécy, 1346. — Boydell Press, 2007. — P. 139–157. — ISBN 978-1-84383-115-0.

- Rodger, N.A.M. The Safeguard of the Sea: A Naval History of Britain. 660–1649. — London : Penguin, 2004. — Vol. I. — ISBN 978-0-14-029724-9.

- Rogers, Clifford (1998). The Efficacy of the English Longbow: A Reply to Kelly DeVries (PDF). War in History. 5 (2): 233–242. doi:10.1177/096834459800500205. S2CID 161286935. Архивировано из оригинала (PDF) 2019-02-03. Дата обращения: 2018-10-22.

{{cite journal}}:|archive-date=/|archive-url=несоответствие временной метки; предлагается 3 февраля 2019 (справка) - Rogers, Clifford J. The Battle of Agincourt // The Hundred Years' War (Part II): Different Vistas. — Leiden : Brill, 2008. — P. 37–132. — ISBN 978-90-474-4283-7.

- Rogers, Clifford. War Cruel and Sharp: English Strategy under Edward III, 1327–1360. — Boydell Press, 2014. — ISBN 978-0-85115-804-4.

- Rose, Susan. The Medieval Sea. — London : Bloomsbury, 2007. — ISBN 978-1-85285-563-5.

- Schnerb, Bertrand. Vassals, Allies and Mercenaries: The French Army Before and After 1346 // The Battle of Crécy, 1346. — Boydell Press, 2007. — P. 265–272. — ISBN 978-1-84383-115-0.

- Strickland, Matthew. The Great Warbow: From Hastings to the Mary Rose / Matthew Strickland, Robert Hardy. — Somerset : J. H. Haynes & Co., 2011. — ISBN 978-0-85733-090-1.

- Sumption, Jonathan. The Hundred Years War 1: Trial by Battle. — Faber & Faber, 1990. — ISBN 978-0-571-13895-1.

- Sumption, Jonathan. Trial by Fire. — London : Faber and Faber, 1999. — Vol. II. — ISBN 978-0-571-13896-8.

- Tout, T. F. (1904). The Tactics of the Battles of Boroughbridge and Morlaix. The English Historical Review. 19 (76): 711–715. OCLC 474766029.

- Visser, Nils; Snijder, Willeke (2014). The Flame of Britanny: Jeanne de Flandres. Medieval Warfare. 4 (2): 33–38. JSTOR 48578335.

- ↑ John surrendered on the granting of a safe conduct to Paris and back by John, Duke of Normandy, King Philip's oldest son, who escorted him. He was released in 1343 on condition that he gave up the struggle. He stayed away from Brittany until his death in 1345.[14][15]

- ↑ All of Northampton's troops are described as either English or Breton. It is known that in December the English army included many Welsh troops; but by then it had been heavily reinforced, at least some of the reinforcements being Welsh.[52]

- ↑ This range is given by material scientists and is supported by most modern historians. Some historians argue that the range of a longbow would not have exceeded 200 метров (660 футов).[53]

- ↑ When computer modelling from 2006 was matched against the performance of replica bows, the material scientist P. L. Pratt found these to be "in good agreement with experimental measurements".[55]

- ↑ As there were few archers in France, they were often recruited from abroad, typically Genoa; their foreign origin led to them frequently being labelled mercenaries.[62] They were professional soldiers and in battle were usually protected from missiles by pavises – very large shields with their own bearers, behind each of which three crossbowmen could shelter.[63]

- ↑ At the battle of Crecy four years later, where Northampton held a senior position and according to Bennett "may have influenced the tactics",[70] pit traps dug by English archers are described as being 30 сантиметров (1,0 футов) deep and 30 cm wide.[71]

- ↑ Захваченных в плен латников удерживали ради выкупа, обычно значительного размера.[79]

- ↑ Which was either the first or the second attack overall, depending on the source. Charny was taken captive to England, but soon released to allow him to raise his ransom. By the end of the year he was back in Brittany fighting the English again. He was to go on to become a senior French commander, the author of several highly regarded books on chivalry and the bearer of the Oriflamme, the French royal battle banner.[80][81]

<ref> группы «note» не найдено соответствующего тега <references group="note"/>